「個別の教育支援計画」作成支援ソフト

|

1 「個別の教育支援計画」作成支援ソフトについて |

||

| 発達障害のある児童生徒への支援については、平成20年3月に公示された学習指導要領において、「(支援の)計画を個別に作成することなどにより、個々の児童の障害の状態等に応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的、組織的に行うこと」と示されている。 本県においては、平成15年3月に答申された「今後の特別支援教育の在り方について(最終報告)」以降、「個別の教育支援計画」及び「個別の指導計画」が作成され、支援が行われている。しかし、各学校において、その様式が異なったり、次学年、上級学校へ支援内容が引き継がれなかったりするなど、幼児児童生徒への支援が継続的に行われないことが課題として挙がっている。 そこで、これまでに本センターで作成していた「個別の教育支援計画」及び「個別の指導計画」の様式を見直すとともに、作成作業が効率的に行えるように、パソコンの表計算ソフトを活用したもの(以後「作成支援ソフト」)を考案した。「作成支援ソフト」の利点として以下のようなことが考えられる。 (1) 多くの情報を効率的に入力ができる (2) 職員間で情報の共有化ができる (3) 長期に渡る幼児児童生徒の情報を知ることができる (4) 幼児児童生徒の転学や進学時の引き継ぎが容易にできる |

||

| 2 「個別の教育支援計画」作成支援ソフトの構成 | ||

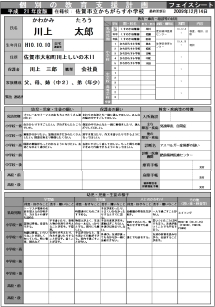

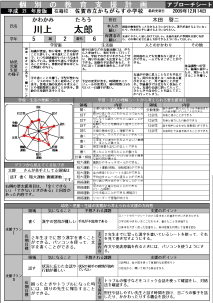

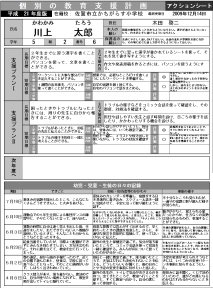

| 「作成支援ソフト」は、主に3つのシートから構成されている。 1つ目は、当該幼児児童生徒の生育歴や特性、本人・保護者の願い、学校以外の機関の利用状況などを知ることができる「フェイスシート」である。 2つ目は、当該幼児児童生徒の生活や学習のチェックリストから見えてくる幼児児童生徒の状態像をとらえたり、それぞれの特性に配慮した支援プランを選択して考えたりできる「アプローチシート」である。 3つ目は、単年度、または、学期ごとの当該児童生徒の目標や具体的な支援の内容を記入し、定期的に振り返りをしたり、日々の特徴的な出来事を記録として残したりできる「アクションシート」である。 この3つのシートは、年度ごとに作成する必要があるが、「フェイスシート」は前年度までの情報に加筆することで、当該幼児児童生徒の長期的な情報を共有することができるようになる。その他の2つのシートにおいても、前年度分から引き継ぐことができるようになっている。 それぞれのシートの記入例については、以下のとおりである。クリックをすると拡大した各シートを見ることができる。 なお、「アプローチシート」においては、作成補助シートとして「学習・生活の理解シート」、「支援案作成シート」がある。 |

| 【フェイスシート】 | 【アプローチシート】 | 【アクションシート】 | |

|

|

|

手続きの詳細

来所相談の申込みから面接日の決定まで

1 保護者の方から、担任の先生に教育センターでの相談の申し出をします。

保護者

「教育センターでの教育相談を受けたいのですが・・。」

担任の先生

「わかりました。」

2 担任の先生は、保護者からの申し出があったことを校長先生に伝えます。

担任の先生

「教育センターでの教育相談を受けたいそうです。申し込みをお願いします。」

校長先生

「わかりました。」

3 校長先生(管理職の先生)が、教育センターに電話で申し込みます。 (電話相談専用番号:0952-62-2189)

※これで正式な申し込みとなります。(文書等は必要ありません。)

校長先生 (管理職の先生)

「教育センターでの教育相談をお願いします。」

教育センター

「わかりました。担当を決めて面接予定日を担任の先生に連絡します。」

4 校長先生(管理職の先生)からの申し込みの後、教育センターから、担任の先生に、電話で面接予定日の連絡をします。

教育センター

「○月○日の○時からか、◎月◎日の◎時からのどちらが都合がよろしいですか。」

担任の先生

「保護者に聞いてみます。」

5 担任の先生は、保護者に連絡を取り、教育センターから連絡された面接日時を伝え、都合のいい日時を選んでもらいます。

担任の先生

「○月○日の○時からか、◎月◎日の◎時からのどちらが都合がよろしいですか。」

保護者

「◎月◎日◎時からがいいです。」

6 担任の先生が決定した面接日時を教育センターへ連絡します。

担任の先生

「◎月◎日◎時からがいいそうです」

教育センター

「わかりました。お待ちしています。」

特別支援教育に関するこれまでの研究

LDについて

| ●基本的には全般的な知的発達に遅れはありません。 | |

| LD児は、知能検査などの結果から知的発達の遅れは見られません。ですから、学習指導上の配慮は必要ですが、基本的に通常の学級で学習をします。 |

|

| ●聞く、話す、読む、書く、計算する、推論する能力のうち、特定の能力の習得に著しい困難があります。 | |

| LD児には、個人内の能力にアンバランスがあります。例えば、「計算問題は得意だが、文章題や図形問題は苦手」、「話して表現することは上手だが、ひらがなを読んだり書いたりすることがとてもむずかしい」などです。 | |

| ●原因として、中枢神経系に何らかの機能障害があると推定されています。 | |

| LD児は、見たり聞いたりした情報を受け止め、整理し、関係づけ、表出する過程の情報処理をつかさどる中枢神経系のごく一部が、適切に働いていないのではないかと考えられています。 | |

| ●視覚・聴覚の障害や知的障害、情緒障害、環境の要因は直接の原因ではありません。 | |

| LD児の学習時における様子は、視覚・聴覚障害、知的障害、情緒障害のある子どもに似ていることがあります。しかし、それらは直接の原因ではありません。また、家庭や学校を含む生活環境、しつけや指導の様子も、直接の原因にはなりません。ただし、LDのことをよく分からずに不適切なかかわりを持つことによって、二次的な問題を引き起こすことがあります。 | |

子どもたちへの支援

| 工夫の視点 | 工夫の方法 | |

| 指示の出し方の工夫 | ○話し手に注目させる ○短い言葉で伝える |

一度に伝えることはひとつにして、タイミングのよい声かけを工夫しましょう。 |

| 指導内容の工夫 | ○指導内容を細かく分ける (スモールステップ) |

その時間の学習のスケジュールやめあてをメモにして、はじめる前に子どもにわたしておくなど、見通しが持ちやすくなるようにしましょう。 |

| 課題の工夫 | ○できる課題に取り組ませる ○励まし、自信をもたせる |

失敗した経験を積み重ねやすい子どもたちです。できる課題に取り組み、できた経験や満足できる経験を積めるようにしましょう。 |

| 板書の工夫 | ○文字量を減らす ○色や大きさを考える |

文字と文字、行と行の間のスペースの空け方や、色使いの工夫でずいぶん見やすい板書になります。また板書をノートに書き写すまでのちょっとの間でも内容を覚えておくことが難しい子の場合、早く消してしまうと写せなくなるので、消すタイミングにも注意しましょう。 |

| 書くときの工夫 | ○大きいマス目を使う ○問題数を少なくする |

書くことそのものが苦手な子は、書くスペースが狭いだけで勉強がおっくうになるものです。できるだけ書くことの負担を減らし、勉強に意識を向けやすいようにしましょう。 |

| 座席と教室環境の工夫 | ○指導者の近くにする ○掲示物をシンプルにする ○気が散る原因を減らす |

聞くことが難しい子には窓の外の音が邪魔になることがあるので、窓から離れて、またモデルとなる子がいたほうがいい場合は、最前列よりも、前から2~3列目にしてみましょう。 |

| 指導形態の工夫 | ○TTを効果的に活用する ○個別の学習時間を設ける |

担任だけが指導に当たるのではなく、チームを組んで支援にあたるなど、学校全体でこのような子どもたちにかかわる体制作りをするようにしましょう。 |

| 係活動の工夫 | ○活動内容を分かりやすくする ○毎日活動のある係にする |

その子にとってやりがいがあり、みんなに感謝される係や、その子の興味が生かせる係を選びましょう。 |

| 宿題の工夫 | ○子どもに応じて調整する | 宿題の量を調節したり(漢字100字→50字)、その子が取り組みやすい別の宿題に変えたりして、ひとりでも家庭での学習に取り組めるような工夫をしましょう。 |

LDの子どもたち

| 子どもたちの様子 |

対応のヒント |

| 聞き間違いが多い |

・みんなが静かになってから話す |

| 内容を分かりやすく筋道を立てて話すことが苦手 | ・ゆとりを持って、ゆっくり聞く ・「それは○○ということだよね」と丁寧に確認する ・話したいことを絵や箇条書きにして見せる |

| 形を写すことや地図を描くことがむずかしい | ・書きたい図だけを拡大する ・重なった図形には、あらかじめ色をつけてやる ・トレーシングペーパーを使う |

| 文中の言葉や行を抜かしたり繰り返して読んでしまう | ・拡大コピーしたものや、行間を広くしたプリントを用意する ・読んでいる行だけが見えるように、他の行をかくす ・読み取りたいキーワードや語句のまとまりにマーカーで印を付ける |

| 順番を待つのがむずかしい | ・「順番を守ります」と約束し、声に出して言わせる ・順番カードを作って、全員に持たせる ・めあてカードを作って、守れたらシールを貼るなどする |

| 学用品をよくなくす | ・机の中に区切りを付けたトレイを置く ・持ち物にはっきりと名前を書く ・持ち物に片付ける場所を書いてみる ・いつも使うものをリストにして持たせる |

| 相手の気持ちや立場を理解するのが苦手 | ・「○○さんは、□□と言いたかったんだよ」と具体的に説明する ・場面に合う言い方を、具体的に説明する |

ADHDについて

| ●不注意優勢タイプと多動・衝動性優勢タイプの2種類があります | ||

| 不注意優勢タイプとは、動き回ることはないけれども、人の話を聞いておらずにボーっとしている、持ち物をよく忘れたりなくしたりする、ちょっとした刺激にも気が散ってしまう、うっかりしたミスが多い、段取りよく課題を進めることが難しい、日課に沿った生活が難しいといった特徴のあるADHDです。 多動性・衝動性優勢タイプとは、席にじっと座っていることが難しい、急に走り出したり人の話が終わらないのに答え始めたりする、じっとしているのが苦手でいつも体のどこかを動かしている、順番を待てない、遊びのルールが守れず友達との遊びが長く続かない、といった特徴のあるADHDです。 これらのタイプは、単独で見られることもありますが、2つの特徴が同時に見られる混合タイプを示す子もいます。 |

||

| ●原因として、中枢神経系に何らかの機能障害があると推定されています | ||

| ADHDは脳の神経生理学的な状態によって起こる(情報を伝える際に必要な、神経伝達物質の分泌に問題がある)といわれています。最近の研究では、脳の前頭葉(自分の行動を抑制するといわれる)という部分の機能が低下しているという報告があります。 | ||

| ●集団場面で特に困難なことが多くなります | ||

| 1対1で対応している場面では、課題にうまくのれることがありますが、集団の場面になると様々な問題が見えてくることが多いものです。言動が衝動的なことから対人関係のトラブルが起こったり、学級全体に向けた指示が理解できないことから、集団での活動に遅れてしまったりします。集団から飛び出してしまうケース等では、周囲の子どものその子に対する評価が悪いものになってしまうこともあるようです。 | ||

子どもたちへの支援

| 工夫の視点 | 工夫の方法 | |

| めあてや活動内容の提示の仕方の工夫 | ○個別に伝える ○分かりやすくメモに書く |

その授業にうまく取り組めたときや、先生と約束しためあてが達成できたときにはシールやスタンプがもらえるようなカードを用意して、うまくできた達成感をもてるようにしましょう。 |

| 注意を向けやすく するための工夫 |

○話の始まりを伝える ○いくつのことを話すか伝える |

一度にたくさんの指示をすると、聞きもらしがあるかもしれないことに配慮することが必要です。言葉だけの指示ではなく、具体物を見せながら話をすることも有効です。きちんと注意が向いたことを確認しながら指示をするようにしましょう。 |

| 注意を持続させる ための工夫 |

○課題を少しずつ分ける ○課題の量を調節する |

課題を区切って出すようにすると、どこまでがんばればよいかがわかりやすくなります。できたらほめて、一息ついたら次の課題にうつるように、また、できた課題に印をつけて自分ががんばったところが見えやすくするなどの工夫をしましょう。 |

| 自分をコントロールするための工夫 | ○目につくところにめあてをはる ○成果を分かりやすくする |

「授業中、○分間は席に着いておく」、「掃除が終わったら、まっすぐ教室に帰る」などのめあてを立て、シールが貯まったらごほうびを用意してみましょう。 |

| ほめ方・叱り方の工夫 | ○ほめ方や注意の仕方を工夫する | 望ましい行動を認めることが、本人の見通しや自信につながります。子どもが達成可能な目標やめあてを設定し、そのことができたらきちんとほめてあげましょう。 |

| 座席の位置の工夫と環境の調整 | ○教師の近くにする ○シンプルな掲示物にする ○無駄な刺激を減らす |

聞くことが難しい子には窓の外の音が邪魔になることがあるので、窓から離れて、またモデルとなる子がいたほうがいい場合は、最前列よりも、前から2~3列目にしてみましょう。 |

| 指導形態の工夫 | ○TTを効果的に活用する ○個別学習の時間を設ける |

担任だけが指導に当たるのではなく、チームを組んで支援にあたるなど、学校全体でこのような子どもたちにかかわる体制作りをするようにしましょう |

| 医療機関との連携 | ○定期的に話し合いの場をもつ | 保護者の承諾のもと、関係機関と子どもの特性や支援の方向性についての共通理解を図り、一貫した指導を行うようにしましょう。 |

ADHDの子どもたち

| 子どもたちの様子 | 対応のヒント |

| 不注意なミスを繰り返す ケアレスミスが多い |

・課題を細かく分ける ・することを前もって予告し、できたことを確認する表などを用意する |

| とりかかりが遅くいつまでもぐずぐずして終わらない | ・することを前もって予告する ・タイミングよく声をかける ・できたら十分にほめる |

| ボーっとして話を聞いていない | ・全体で話をするときは、何をいくつ話すのかを伝えてから話す ・大事なことは1対1で伝える |

| 落ち着きがなくウロウロしたり、いつも手足を動かしたりする | ・がんばり表などで、「最後まで静かにする」など、めあてをはっきりさせる ・学習等の時間を細かく分け、いつまでがんばればよいかを分かりやすくする |

| ちょっとした物音にもすぐに気が散って集中できない | ・窓際の席は避ける ・前から2番目あたりの席にする ・大事な活動は静かな環境でさせるようにする |

| 突然席を立ったり自分の言いたいことをしゃべり始めたりする | ・「今は○○をするときだから、あとで話は聞くよ」などと伝える ・課題を細かく分け、いつまでがんばるのかを分かりやすく伝える |

| 指示された課題に最後まで集中し続けることが難しい | ・課題を細かく分け、いつまでがんばるのかを分かりやすく伝える ・本人の集中できる時間に応じて課題の量を調節する |

| おしゃべりが多く注意してもやめようとしない | ・「今は○○するときだから、あとで話は聞くよ」などと伝える ・無理に話をやめさせようとすると、かえって話が続くことがあるので意図的に話に応じないようにしてみる |

高機能自閉症について

| 高機能自閉症とは、以下の特徴が3歳くらいまでに現れますが、知的発達の遅れを伴いません。また、アスペルガー症候群とは、以下の特徴のうち、言葉の発達の遅れのないもののことです。 | ||

| ●他の人と社会的な関係を持ちにくい | ||

| 同年齢の仲間関係を作ったり、気持ちを共感し合うことが困難です。また、人と目を合わせようとしなかったり、身振りや手振りで意思を伝えることが難しかったりすることが見られます。他人の気持ちの理解が難しく、気を配らなかったり、人が困るようなことを配慮しないで言ってしまったりすることもあります。集団の中では「浮いてしまう」ことがよくあります。 | ||

| ●言葉の発達の遅れがある | ||

| 話し言葉の遅れがあり、他人との会話を続けることが困難です。テレビのコマーシャルなど、同じような言葉や節を何度も繰り返して言うこともあります。また、アスペルガー症候群でも、会話の仕方が形式的で、抑揚なく話したり、間合いが取れなかったりします。また、冗談や皮肉といった言葉の裏の意味がわからず、言葉通りに受けとめてしまうことがあります。 | ||

| ●興味や関心が狭く特定のものにこだわる | ||

| 強いこだわりがあり、限られた興味だけに熱中します。手順や状況(物の並べ方、道順、他)、日課等にこだわり、急な変更にとてもとまどったり、嫌がったりします。また、独特な得意分野や興味のあることがある一方で、不得手なものや無頓着なことがあります。 | ||

| ●その他 | ||

| 常識的な判断の難しさ、感覚の異常(聴覚、視覚、味覚、触覚、嗅覚等の敏感さや鈍感さ)等がみられることがあります。また、全身運動(走・投・跳)がぎこちなかったり、手先が年令に比べて非常に不器用だったりすることも見られます(鉛筆・定規・道具・楽器の使用、工作など)。 | ||

子どもたちへの支援

| 工夫の視点 | 工夫の方法 | |

| 情報収集の工夫 | ○目で見て理解できるようにする | 作業の手順を書いてあげたり、ことばの意味を知るときに写真を併用したりすることが有効です。いろいろな活用をしてみましょう。 |

| 環境の工夫 | ○スケジュールを作成する ○刺激の少ないスペースを確保 する |

受け入れやすい刺激と受け入れがたい刺激の差が大きいことが特徴です。また、見通しの持ちにくさもあります。時間や手順に対する見通しを持ちやすくし、イライラのもとになる刺激をできるだけ少なくして、落ち着いて活動できるようにしましょう。 |

| 指示の工夫 | ○指示やルールを分かりやすくする ○見通しをもたせる工夫をする |

「いつ始まって、何をして、どうなれば終わるのか?」という流れが分かっていると、自分なりの活動に取り組めます。友達がしていることに合わせて行動することは苦手なので、分かりやすい方法で個別に指示をしましょう。 |

| 「こだわり」を生かす工夫 | ○子どもの興味を生かす | とても几帳面で細かい作業が得意だったり、特定の分野の知識が人並み以上に優れていたりします。まわりの工夫で、こだわりをその子の良さとみることができないか考えてみましょう。 |

| 友だちとのかかわり方の工夫 | ○人付き合いの基本的なスキルを学ぶ場を設ける ○教師が友だちとの仲立ちをする |

会話の文脈に合わないことを突然言って、まわりの子が変に感じたり、グループでの話し合いのときに、自分だけテーマとは違うことを考えたり発表したりすることがあります。「~さんは、・・・と考えたんだね」と、まず認めて、それから「今は、・・・について考えてみよう」とか「・・・という言い方がいいよね」などと、本人にわかりやすく、まわりの子にとってもかかわり方のモデルになるよう具体的に示しましょう。 |

| 指導形態の工夫 | ○TTを効果的に活用する ○個別学習の時間を設ける |

担任だけが指導に当たるのではなく、チームを組んで支援にあたるなど、学校全体でこのような子どもたちにかかわる体制作りをするようにしましょう。 |

高機能自閉症・アスペルガー症候群の子どもたち

| 子どもたちの様子 | 対応のヒント |

| 一人で遊ぶことが多い | ・無理に友達の輪の中に入れようとしない ・本人の興味のあることをみんなの活動として取り上げる ・一人で取り組んでいることを認める |

| 話しかけても知らない顔をしたりする | ・興味のある話題から話に入る ・「○○の話をするよ」と最初に伝える ・どうしても興味が持てなければ無理に聞かせようとしない |

| ずっと自分の話ばかりして人の話を聞かない | ・「今は○○をするときだから、あとで話は聞くよ」などと伝える ・無理に話をやめさせようとすると、かえって話が続くことがあるので意図的に話に応じないようにしてみる |

| まわりの人が困ることでも平気で言ってしまう | ・言っていいことと良くないことを、具体的に書いて示す ・大人が場面に応じた言い方のモデルを示したり、一緒に声に出して練習する |

| 自分なりの独特な手順や日課がある | ・本人に分かりやすい予定表や日課表を活用する ・何が終わったか分かりやすいように紙に書いてチェックする |

| 得意なことがある反面とても苦手なことがある | ・得意なところが生かせる役割を持たせてみる ・苦手なことに無理に取り組ませようとしない |

| 大人のような言葉を使ったり、どこかはとても物知りだったりする | ・言っていいことと良くないことを、具体的に書いて示す ・大人が場面に応じた言い方のモデルを示したり、一緒に声に出して練習する |