|

5 学習に苦手さを抱える生徒への「支援の手引き」 |

|

|

|

|

|

|

|

(1) |

「支援の手引き」について |

|

|

|

|

生徒と教育職員の意識調査の結果を基に、苦手さを抱えている生徒が多かった「話すこと」「聞くこと」「課題への取組」の領域に対して、効果的だと思われる支援と他の領域「書くこと」「読むこと」「見ること」「注意・集中」「道具の管理」について実施しやすいと思われる支援を中心に「支援の手引き」を作成した。作成に当たっては、高等学校における実際の学習場面について、高等学校の教育職員から聞き取ったり、高等学校での学習支援に関わる文献を参考にしたりした。

ここに挙げている支援の中には、教科の特性上、実施が難しいと思われる支援や個別に実施した方がよいと思われる支援などもある。そのため「支援の手引き」を活用する際には、担当する教科や生徒の実態に合わせて支援方法を工夫したり選択したりしていくことが必要である。

また、教育職員の意識調査から分かった取り組みやすい支援としては、「話すときは、ゆっくり話す」、「話すときは具体的に話す」など、学習の基本的なことに関わるもので、集団に対して自然に取り入れやすいものであった。これらの支援は、全体に活用しやすく、継続することで大きな効果があるという視点で紹介をしている。一方で、個別の対応や準備が必要な「書く内容や組み立ての視覚的な手掛かりを用意する」、「生徒と一緒にテスト勉強の計画を立てる」などの支援は、高等学校の教育職員にとっては、どちらかというと取り組みにくいものであった。これらの支援については「支援の手引き」の中で取り組みやすくなるための工夫を含めて紹介している。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

(2) |

「支援の手引き」の見方 |

|

|

|

|

《具体的な支援例》 |

|

|

|

|

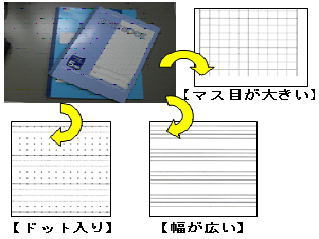

| ノートのマス目や罫線の幅を選択できるように紹介する |

|

ノートを見返したときに分かるように、整理して書くことや数式や英単語のつづりを正しく写すことが苦手な生徒への支援。

見やすいように書くことが苦手な生徒は、文字の細かい部分を書き間違えたり、文字の間隔が適切でなかったりすることがある。

そこで、生徒が自分で使いやすい罫線の幅やマスの大きさ等を選択することで、書く文字の大きさを工夫することができ、細かい部分などを正しく写すことができると考えられる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

実際の授業や学習に関する指導場面での様子を、写真や図で見ることができます。 |

この支援が有効と思われる生徒像

生徒が抱えている具体的な苦手さ

この支援をすることで期待される効果 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(3) |

具体的な学習活動場面ごとの具体的な「支援の手引き」 |

|

|

|

ア |

「書くこと」が苦手な生徒への支援 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

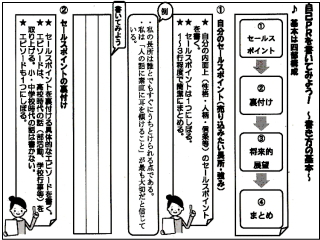

| 書く内容や組み立ての視覚的な手掛かりを用意する |

|

作文や小論文などを書くときに、書く内容や文章の組み立てを考えるのが苦手な生徒への支援。

書く内容や組み立てを考えることが苦手な生徒は、筋道が通りにくい文章を書いてしまうことがある。

そこで、書く内容や組み立てが視覚的に分かるように、ワークシートを用意したり、板書で図示したりすることで、書こうとする内容のイメージをもつことができ、読む人に伝わりやすい文章を書くことができると考えられる。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

イ |

「聞くこと」が苦手な生徒への支援 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

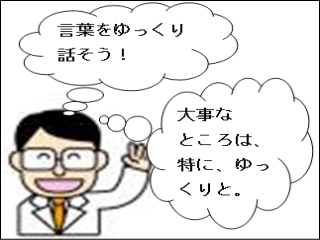

| 話をするときは、ゆっくり話す |

|

教師の話のスピードに合わせて話を聞くことが苦手な生徒への支援。

話のスピードに合わせて聞くことが苦手な生徒は、言葉を聞き洩らしたり聞き間違いをしたりして、話の内容を正しく理解することができずに困っていることがある。

そこで、話をするときにはできるだけゆっくり話すことを心掛ける。特に大事なところは、さらにゆっくり話すことで言葉を聞き取りやすくなり、話の内容を理解することにつながると考えられる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ウ |

「話すこと」が苦手な生徒への支援 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

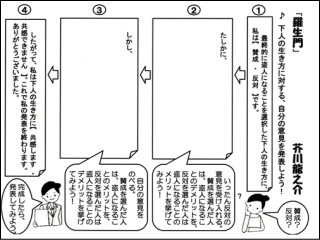

| 発表のときに、事前に話す内容を書いてから発表する |

|

頭の中で自分の考えをまとめてから発表することが苦手な生徒への支援。

話そうとする内容をまとめてから話すことが苦手な生徒は、話すことへの抵抗が見られたり、また、内容を順序よく話すことができなかったりして、発表場面で戸惑うことがある。

そこで、生徒が事前に話す内容を紙に書くことで、話す内容が整理でき、書いたことを基に発表することができる安心感がもて、相手に分かりやすく伝えることができると考えられる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

エ |

「読むこと」が苦手な生徒への支援 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

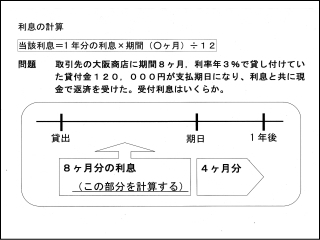

| 文章理解のために図などの視覚的手掛かりを使う |

|

文章理解が苦手な生徒への支援。

文章の理解が苦手な生徒は、その内容が分からず困っていることがある。

そこで、文章で書いてあることを図や絵などで示すことで、その内容が理解できるようになると考えられる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

オ |

「見ること」が苦手な生徒への支援 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

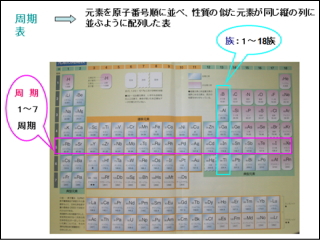

| 大きい図や表を使用する |

|

図や表の中の言葉や記号を見ることが苦手な生徒への支援。

文字が小さくつまった表や細かく描かれた図などを見ることが苦手な生徒は、かかれた大事なポイントを意識できないことがある。

そこで、図や表を拡大し黒板に提示したり、パワーポイントを使って提示したり、大事なポイントに印を付けたりすることで、図や表が見やすくなり、説明されている内容や大事なポイントを理解しやすくなると考えられる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

カ |

「注意・集中」が苦手な生徒への支援 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

キ |

「道具の管理」が苦手な生徒への支援 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ク |

「課題への取組」が苦手な生徒への支援 |

|

|

|

|

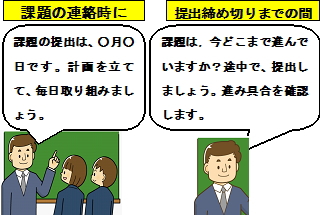

| 課題提出に十分な時間を取る |

|

期限内に課題を終わらせることが苦手な生徒への支援。

決められた期間内に、課題を終わらせることが苦手な生徒は、課題の量や時間的な見通しをもって取り組むことができないことがある。

そこで、提出日の声掛けをしたり、課題がどれくらい進んでいるかを細やかに確認したりしていくことで、提出日を意識しながら課題に取り組むことができると考えられる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

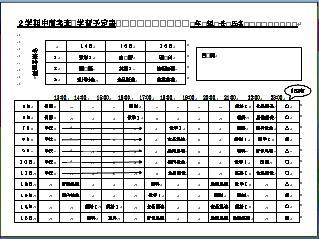

| テスト勉強の計画を一緒に立てる |

|

テストに備えて、勉強の計画を自分で立てることが苦手な生徒への支援。

テスト勉強の計画を自分で立てたり、優先順位を決めて取り組むことが苦手な生徒は、テスト当日までの見通しが立っていないことがある。

そこで、生徒が教師と相談しながら予定表をつくり、教師が定期的に声を掛けたり、途中で予定表を提出させたりすることで、勉強のペースを意識できるようになると考えられる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|