単元名

本時の目標 |

事象 |

事象の様子 |

指導案 |

ワーク

シート |

授業の

様子 |

<とじこめた空気や水をおしてみよう>

閉じ込めた空気の圧し返す力によって起こる現象と空気の性質を関係付けて考えることができる。 |

【事象A】筒の先に栓をせずおし棒をおし込んでいくと最後まで押し込めた。

【事象B】筒の先に栓をしておし棒をおし込んでいくと最後までおし込めなかった。 |

|

|

|

|

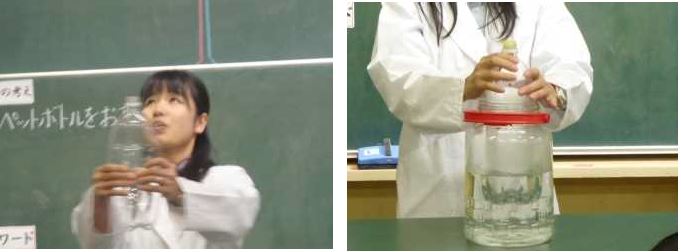

<ものの温度と体積>

空気を温めたり冷やしたりしたときのせっけん膜の動きから,空気の体積変化を温度と関係付けて考え,自分の考えを説明できる。 |

【事象A】ペットボトルを押して栓を飛ばしてみせる。

【事象B】ペットボトルを湯につけて栓を飛ばしてみせる。 |

|

|

|

|

<ものの温度と体積>

水を温めたり冷やしたりしたときの水面の動きから,水の体積変化を温度と関係付けて考え,自分の考えを説明できる。 |

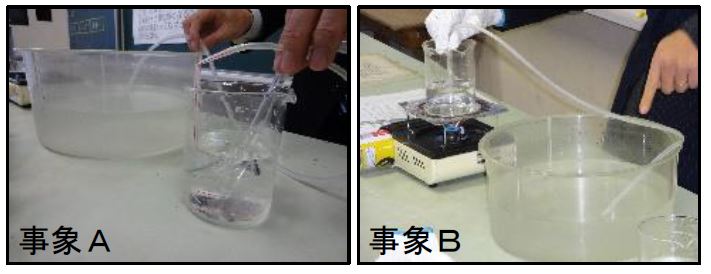

【事象A】水を入れた瓶の口に薄い紙を乗せても 紙は濡れない。

【事象B】水を入れた瓶の口に薄い紙を乗せて, 瓶ごと湯につけると紙が濡れた。 |

|

|

|

|

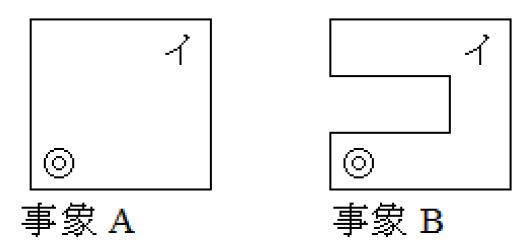

<ものの温度と体積>

金属球を使った実験の結果から,金属の体積の変化と温度とを関係付けて考え,自分の考えを説明することができる。 |

【事象A】手で金属棒と金属板を動かして接触させて豆電球が点灯する。

【事象B】金属棒を熱すると金属板と接触して豆電球が点灯する。 |

|

|

|

|

<ものの温度と体積>

アルミ板などを使った実験の結果から,金属の体積の変化を温度と関係付けて考え,金属の温度による体積変化について,考えをもつことができる。 |

【事象A】アルミ板が2本の釘の間を通り抜けることを確認させる。

【事象B】加熱したアルミ板が2本の釘の間を通らなくなった様子を見せる。 |

|

|

|

|

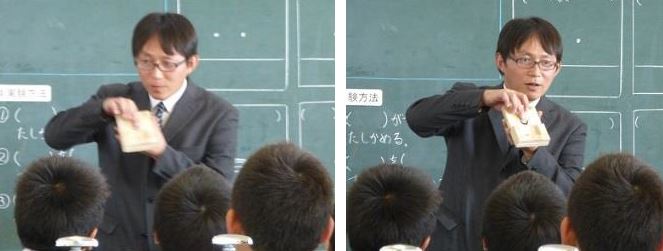

<もののあたたまり方>

金属板を熱して金属の温まり方を調べ,その過程や結果を記録することができる。 |

【事象A】平面の金属板を熱すると熱してしばらくすると平面の金属板のろうそくが倒れた。

【事象B】コの字型の金属板を熱すると平面の金属板より遅れてろうそくが倒れた。 |

右図◎:熱源、イ:ろうそく |

|

|

|

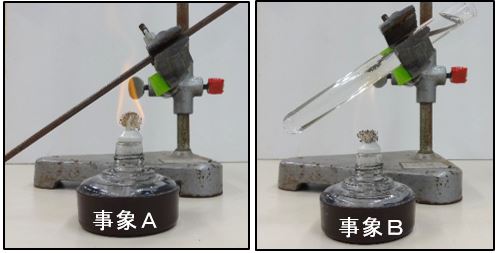

<もののあたたまり方>

茶葉の動きから水の温まり方を考え,自分の考えを表現することができる。 |

【事象A】試験管の上部を熱すると上がピンク色になった。

【事象B】試験管の下部を熱すると上がピンク色になった。 |

|

|

|

|

<もののあたたまり方>

水は熱せられた部分が移動して全体が温まることと温度変化を関係付けて,自分の言葉で表現することができる。 |

【事象A】斜めにした金属の棒の中心部分を加熱すると,端の部分の温度は低い。

【事象B】水を入れた試験管を斜めにして,中心付近を加熱すると試験管付近の温度が高い。 |

|

|

|

|

<すがたをかえる水>

水が水蒸気になったり,水蒸気が水になったりすることを温度と関係付けて考え,自分の考えを表現することができる。 |

【事象A】エアポンプでビニル袋に空気を集めとビニル袋が膨らむ。

【事象B】水を沸騰させるとビニル袋が膨らむ。 |

|

|

|

|

<すがたをかえる水>

沸騰している水から出てくる泡が何かを調べる実験を通して,水が水蒸気になったり,水蒸気が水になったりする変化を温度と関係付けて考え,自分の考えを表現することができる。 |

【事象A】エアポンプから出る空気の泡を集めて,水槽の水の中に出る。

【事象B】沸騰した水から出る泡を集めて,水槽の水の中に出ない。 |

|

|

|

|

<すがたをかえる水>

水を冷やして体積の変化を調べ,その過程や結果を記録することができる。 |

【事象A】飲料水のペットボトル

【事象B】凍った飲料水ペットボトルはは飲料水のペットボトルより膨らんでいる。 |

|

|

|

|

<自然の中の水>

実験の結果から空気中の水蒸気は冷やされると水にもどることを説明することができる。 |

【事象A】グラスに常温の水を注ぐとグラスに変化はない。

【事象B】グラスに冷水を注ぐとグラスの外側に水滴が付いた。 |

|

|

|

|

<自然の中の水>

実験の結果から空気中の水蒸気は冷やされると水に戻ることを説明することができる。 |

【事象A】グラスに常温の水を注ぐとグラスに変化はない。

【事象B】グラスに冷水(氷水)を注ぐとグラスの外側に水滴がついた。 |

|

|

|

|