(1)児童の実態

|

| |

|

| |

| 学級担任から見た学級の様子(5月) |

○学級の雰囲気がよく、まとまりがある。

○休み時間は友達同士で仲よく過ごすことが多く、友達関係は比較的良好である。

○友達のよさやがんばりに対して、言葉で褒めることが少ない。

○自分のことをあまり話さない児童Aが気になっている。

|

「がばいシート」の

結果

(1回目:5月)

|

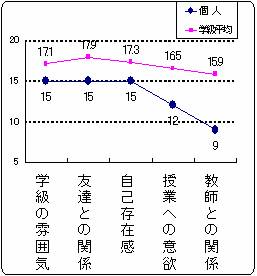

〔グラフ1〕学級の様子

|

*〔グラフ1〕の縦軸の数値は、各観点の回答状況を点数化し、合計したものである。好ましい状態であるほど点数が高く、満点は20点とする。 |

| 結果の分析 |

○学級の様子では、「友達との関係」が他の観点より高く、教師と児童がほぼ同じ点数を示している。このことから、学級における友達関係はうまくいっており、学級担任もその様子を把握しているということが考えられる。〔グラフ1〕

○5つの観点の中では、「教師との関係」において、教師よりも児童が低い点数を示している。このことから、児童が学級担任に対して気軽に話せる機会が少ないと考えられる。〔グラフ1〕 |

| 考察 |

○学級担任は、友達関係は比較的良好だと感じている。これは、「がばいシート」の「友達との関係」が他の観点より高いという結果にも表れている。

○学級担任は、年度当初から児童との信頼関係づくりに心掛けているが、昼休みに一緒に遊ぶ機会が少ないと感じている。これは、「がばいシート」の「教師との関係」の点数が低いという結果にも表れている。このことから、授業等以外で児童と学級担任のかかわる場が少ないことが考えられる。そこで、学級担任と児童の相互理解が深まることをねらいとして、学級担任が積極的に児童とかかわる場を日常生活の中に位置付けることが必要と考える。

○「がばいシート」では、「友達との関係」が高く、「教師との関係」が低いという結果が見られた。このことから、児童同士でかかわることは多いけれども、児童が進んで学級担任にかかわることは少ないということが考えられる。そこで、学級担任とかかわることの楽しさを実感させることをねらいとした構成的グループ・エンカウンターを計画することが有効と考える。

○学級全体への支援の中で児童Aに積極的にかかわるために、児童Aの状態を把握することが必要と考える。 |

| |

| 学級担任が気になっている児童Aの様子 |

| 学級担任から見た児童Aの様子(5月) |

○休み時間は友達と仲よく過ごしている。

○朝のあいさつや帰りのあいさつはできる。

○声を掛けたときに返事はするが、自分のことについてはあまり話さないので気になる。 |

「がばいシート(個人の様子)」の結果

(1回目:5月)

|

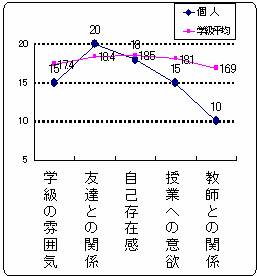

〔グラフ2〕個人の様子(児童A)

|

|

| 結果の分析 |

○個人の様子(児童A)では、すべての観点において学級平均より低い点数を示している。特に、「教師との関係」が他の観点よりも低い点数を示している。このことから、児童Aは学級の中で何らかの不満を感じている可能性があり、また、学級担任とのかかわりが少ないということが考えられる。〔グラフ2〕 |

| 考察 |

○学級担任は、自分のことをあまり話さない児童Aが気になっている。これは、「がばいシート」のすべての観点において学級平均より低いという結果にも表れている。このことから、児童Aに何か気になっていることがあるのではないかということが考えられる。そこで、個人面談の際には、児童Aの気持ちを理解することをねらいとして、「がばいシート」の個人の結果を資料として活用することが有効と考える。また、「友達との関係」の学級平均が高いという実態を生かし、友達とかかわることの楽しさを実感させることをねらいとした構成的グループ・エンカウンターを計画することが有効と考える。さらに、日常生活の中でも積極的に声を掛けていくことが必要と考える。 |

|

| |

|

| |

(2)支援の実際Ⅰ |

|

|

| |

ねらい

|

①学級担任と児童とがかかわる場をつくり、互いの理解を深める。

②学級担任は定期的に実施されている個人面談を生かして、児童理解を深める。

③構成的グループ・エンカウンターを取り入れた活動を通して、学級担任や友達とかかわることの楽しさを実感させ、「教師との関係」を高める。 |

方法

|

①日常生活の中で学級担任が児童とかかわる場を設定する。

○ローテーションを組んで、給食時間にグループに入る。

○週に1回、昼休みに児童と遊ぶ時間を設定する。

②「がばいシート」を活用した個人面談を実施する。

③学級担任と児童がかかわるためのきっかけとして、研究担当者が構成的グループ・エンカウンターを実施する。

|

| 支援の実際 |

| 研究担当者による構成的グループ・エンカウンター |

| 実施時期 |

6月 |

| エクササイズ名 |

「先生とビンゴ」「友達とビンゴ」 |

| 目的 |

児童の自己理解・他者理解を促し、教師や友達とかかわることの楽しさを実感させる。 |

| 用意するもの |

筆記用具、ワークシート |

手順

|

1 本時のめあてを知る

2 「先生とビンゴ」

①授業者(研究担当者)が黒板に食べ物を12品提示する。児童は、提示された食べ物の中から授業者の好きだと思う食べ物を9品予想し、ワークシートに書く。

②授業者が好きな食べ物を順に5品発表する。児童は、授業者が発表した食べ物が、自分のワークシートにあったら○を付ける。

③縦、横、斜めのいずれかの列に○が3つそろったら、大きな声で「ビンゴ」と言う。

3 「友達とビンゴ」

①4~5人のグループをつくる。

②自分が好きな食べ物を9品、ワークシートに書く。

③発表する順番を決め、1人1品ずつ好きな食べ物を発表する。発表した食べ物が自分のワークシートにあったら○を付ける。自分が発表したものにも○を付けてよい。

④縦、横、斜めのどこかの列に○が3つそろったら、大きな声で「ビンゴ」と言う。1人につき3回発表したら終わる。

4 シェアリングをする

(友達の発表を聞くときは、共感的に聞くことを確認する。)

①「先生とビンゴ」「友達とビンゴ」の両方の活動を通して、感じたことをワークシートに記入する。

②ワークシートに記入したことを基に、グループ内で発表し合う。

③全体の中で数名の児童が発表する。

5 日常生活に広げる

○今日のエクササイズを通して感じたことや気付いたことを日常生活でも実感できるように示唆する。日常生活においても、学級担任や友達のことについて、お互いに進んで知り合うことの大切さを話す。

|

| 振り返り・気付き |

○児童は、授業者の好きな食べ物を予想するときは、全員楽しそうに取り組んでいた。「先生の1番好きなものと嫌いなものは分かる。」と笑顔でつぶやいている児童もいた。

○授業者が提示した食べ物の中には嫌いなものも含まれていた。児童Aは、「先生の嫌いな食べ物を覚えておきたい。」とつぶやいていた。

○どの児童も、○が3つそろったら大きな声で「ビンゴ」と言っていた。そのときの表情はとても嬉しそうであった。

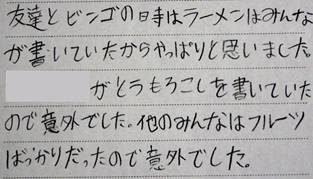

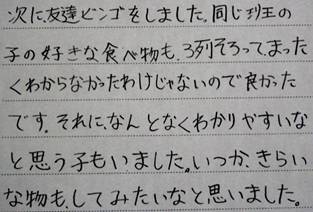

○意外と友達の好きな食べ物を知らない児童が多かった。友達の好きな食べ物を聞いて驚いている様子も見られた。好きな食べ物が同じであっても違っていても、友達同士の会話がはずんでいた。〔資料1〕

○友達の好きな食べ物を予想している児童もいた。この児童は、「いつかきらいな物でもやってみたい。」と感想を書き、楽しんで取り組んでいたようだった。〔資料2〕

○児童Aについても、自分から進んで話し掛けている様子が見られた。

○どのグループからも楽しそうな声が聞こえてきた。「ビンゴ」が会話のきっかけになっていたようだ。

○「先生とビンゴ」を「担任の先生ともやってみたい。」「担任の先生は何が好きなのかな。」とつぶやく児童がいた。

〔資料1〕

〔資料2〕

|

|

| 学級担任による日常的なかかわりにおける工夫 |

○学級担任と児童相互理解のきっかけとして、研究担当者の実践を参考にして、「先生とビンゴ」に取り組んだ。授業時間に実施するのは時間的に難しい部分があったので、手順を短くして、朝の時間や帰りの時間に実施した。

○給食の時間にローテーションを組んで、グループに入った。その時間は、グループすべての児童と話をすることを心掛けた。なるべく、児童が興味を示しそうなテレビや遊びなどの話をするようにした。

○児童と話し合って、昼休みに「みんなで遊ぶ時間」を週に1回設定した。打ち合わせ等で一緒に遊べないときでも、少しだけ時間を見付けて、児童が遊んでいる様子を見るようにした。

○自分から話し掛けることが少ない児童には、昼休み以外の休み時間に声を掛けるようにした。そのときは、冗談を交えるなど会話が楽しくなるように心掛けた。

○日ごろに比べて表情がさえない児童に対して話をするときは、児童が話しやすいように、2人で話せるような場所を選んだ。 |

| 学級担任による個人面談での工夫 |

○すべての児童に対し、6月に個人面談を実施した。実施する前に、「がばいシート」の個人の様子の結果を全児童分確認した。点数が高いところや低いところ、日常観察からは分からなかったところをチェックし、点数が高いところを話のきっかけにするようにした。

○児童1人当たり10分程度の時間を設定した。周りを気にせずに話せるように、空いている特別教室等を利用して、1対1で話ができるような場所を設定した。

○最初に、好きな勉強や仲のよい友達のことなど、「がばいシート」の点数が高いところについて話をするように心掛けた。雰囲気が和らいできてから、困っていることや悩んでいることについても尋ねるようにした。

○なかなか話が進まない児童に対しては、無理して話を進めず、「困ったことがあったらいつでも話していいよ。」と声を掛け、いつでも気軽に話せることを伝えるようにした。

○気になる児童Aについては、「がばいシート」の点数が高いところを中心に話をするようにし、よいところを認め、褒めるように心掛けた。 |

|

|

(3)児童の変容と考察Ⅰ |

|

|

| |

「がばいシート」の

結果

(2回目:7月)

|

〔グラフ3〕学級の様子

|

〔グラフ4〕教師との関係(1回目)

|

〔グラフ5〕教師との関係(2回目)

|

〔グラフ6〕自己存在感(1回目)

|

〔グラフ7〕自己存在感(2回目)

|

*〔グラフ4〕〔グラフ5〕〔グラフ6〕〔グラフ7〕の縦軸の数値は、各設問の回答状況を点数化したものである。好ましい状態であるほど点数が高く、最も好ましい回答は4点とする。

|

| 結果の分析 |

○学級の様子では、すべての観点において、1回目より上昇した。このことから、学級担任の日ごろの取り組みが適切であることが考えられる。〔グラフ3〕

○「教師との関係」を細かく見ていくと、すべての項目において1回目よりも上昇した。このことから、学級担任と児童との信頼関係が深まっていると考えられる。〔グラフ4〕〔グラフ5〕

○「自己存在感」を細かく見ていくと、全体としては高い点数を示しているが、「頼りにされることや役に立っていると感じることがある」が、2回とも他の項目より点数が低い。このことから、日常生活の中で個々が活躍できる場面が少ないということが考えられる。〔グラフ6〕〔グラフ7〕

|

「がばいシート(個人の様子)」の

結果

(2回目:7月) |

〔グラフ8〕個人の様子(児童A:1回目)

|

〔グラフ9〕個人の様子(児童A:2回目)

|

|

| 結果の分析 |

○個人の様子(児童A)では、「友達との関係」「自己存在感」「授業への意欲」「教師との関係」が1回目より上昇した。このことから、児童Aは友達とのコミュニケーションがうまく取れ、学級担任との関係も改善されてきていると考えられる。〔グラフ8〕〔グラフ9〕 |

| 変容と考察 |

○学級担任は、日常生活の中で積極的に児童とかかわる場を位置付けたので、児童とかかわる機会が増え、学級担任と児童の相互理解が深まったと感じている。さらに、学級担任とかかわることの楽しさを実感させることをねらいとした構成的グループ・エンカウンターを実施した後は、話し掛けてくる児童が増えてきたと感じている。これは、「がばいシート」の「教師との関係」が1回目よりも上昇したという結果にも表れている。このことから、児童とかかわる場を日常生活の中に位置付けることと、構成的グループ・エンカウンターを実施することは有効であったと考えられる。

○学級担任は、「がばいシート」の結果を踏まえ児童Aと個人面談を実施したが、以前よりも話すことが多くなったと感じている。これは、児童Aの「がばいシート」の「友達との関係」「自己存在感」「授業への意欲」「教師との関係」が1回目よりも上昇したという結果にも表れている。

このことから、「がばいシート」の結果を踏まえた個人面談は有効であったと考えられる。

○学級担任は、係活動やグループ活動など集団活動の中で役割を与え、役割を果たしたときには、「よくできたね。」と声を掛けるようにしている。しかし、「がばいシート」では、「自己存在感」の中の「頼りにされることや役に立っていると感じることがある」が他の項目に比べ低いという結果が見られた。これは、学級担任の取り組みとは一致していない。このことから、児童が集団の中で役割を果たしたことを実感できず、「自己存在感」が高まっていないということが考えられる。「自己存在感」を高めるためには、協力することや役割を果たしたことを実感することが大切である。そこで、協力することの楽しさと役割を果たすことの充実感を味わわせることをねらいとした構成的グループ・エンカウンターの実施が必要と考えた。 |

|

(4)支援の実際Ⅱ |

|

|

| |

| ねらい |

①構成的グループ・エンカウンターを取り入れた活動を通して、協力することの楽しさと役割を果たすことの充実感を味わわせ、「自己存在感」の向上を図る。 |

| 方法 |

①構成的グループ・エンカウンターを実施する。

○研究担当者が中心に授業を進め、学級担任はシェアリングのときにグループをまわり、肯定的な言葉掛けをしていく。 |

支援の実際

|

| 研究担当者による構成的グループ・エンカウンター |

| 実施時期 |

9月 |

| エクササイズ名 |

「まちがいさがし」 |

| 目的 |

児童の自己理解・他者理解を促し、協力することの楽しさと役割を果たすことの充実感を味わわせる。 |

| 用意するもの |

筆記用具、ワークシート(絵) |

手順

|

1 本時のめあてを知る

2 「まちがいさがし」

①4~5人グループをつくる。

②ルールの説明をする。

○グループに配付した絵と廊下に掲示した絵の違う部分を探す。

○絵を見に行くのはグループから1回につき1人だけ。

○時間は10分。時間内であれば何回見に行ってもよい。

③作戦を立てる。(絵を見に行く順番を決めるなど)

④まちがいを探す。

⑤答えを配付し、グループごとに答え合わせをする。

⑥結果を発表する。

3 シェアリングをする

(友達の発表を聞くときは、共感的に聞くことを確認する。)

①今日の活動を通して、感じたことをワークシートに記入する。

②ワークシートに記入したことを基に、グループ内で発表し合う。

③全体の中で数名の児童が発表する。

4 日常生活に広げる

○協力することの楽しさや役割を果たすことによる充実感を日常生活の中でも実感できるように、係活動に対する取り組みや集団活動でのがんばりにつながるような意欲を喚起する。友達と協力しながら自分の役割を果たすことの大切さに気付かせるような話を授業者が話す。 |

| 振り返り・気付き |

○学級担任が日ごろから児童に対し、互いに声掛けをするように指導していたので、どのグループでも、まちがいを見付けた児童に対し、「すごい。」「よく見付けたね。」など相手を褒める場面が多く見られた。褒められた児童は嬉しそうな顔をし、とてもよい雰囲気であった。

○日ごろはグループであまり話さない児童も、友達から褒められる場面があり、嬉しそうであった。その後、自分から話し掛ける場面も見られた。

○「まちがいなのかどうか自信がない。」と話している児童に対し、周りの友達が「今度、ぼくが見てくるよ。」と声を掛けていた。互いに協力し合う様子が見られた。〔資料3〕

○シェアリングの中で、「役割を決めて、グループの役に立ててよかったです。」という意見が出た。この児童は、役割を果たせたことに満足しているようであった。〔資料4〕

○ほとんどの児童が、「こういう活動をたくさんして、もっと友達と仲よくなりたいです。」「また、みんなと協力してできる活動をしたいです。」という内容の感想を書いていた。協力することの楽しさを実感することができたようだ。〔資料5〕

|

|

|

(5)児童の変容と考察Ⅱ |

|

|

| |

「がばいシート」の

結果

(3回目:10月)

|

〔グラフ10〕学級の様子

|

〔グラフ11〕自己存在感(2回目)

|

〔グラフ12〕自己存在感(3回目)

|

|

| 結果の分析 |

○学級の様子では、すべての観点において2回目と3回目はほぼ同じ点数を示した。このことから、学級の状態に大きな変化は見られないと考えられる。〔グラフ10〕

○「自己存在感」を細かく見ていくと、「頼りにされることや役に立っていると感じることがある」が2回目よりも上昇した。このことから、頼りにされることや役に立っていると感じる児童が増えてきたと考えられる。〔グラフ11〕〔グラフ12〕

○学級の様子では、「教師との関係」が、1回目から3回目まで徐々に上昇している。このことから、学級担任と児童の信頼関係が深まっていると考えられる。〔グラフ10〕

|

| 変容と考察 |

○協力することの楽しさと役割を果たすことの充実感を味わわせることをねらいとした構成的グループ・エンカウンターを実施した後、学級担任は、グループ内で協力する児童が増え、役割を果たしたことに満足している児童も増えてきたと感じている。これは、「がばいシート」の「頼りにされることや役に立っていると感じることがある」が2回目よりも上昇したという結果にも表れている。このことから、「自己存在感」に焦点を当てた構成的グループ・エンカウンターを実施することは有効であったと考えられる。

○学級担任は、昼休みに児童と遊ぶことはなかなかできなかったので、機会を見付けて児童に声を掛けるようにした。ときには冗談を交えるなど話しやすい雰囲気づくりを心掛けてきたので、気軽に話し掛けてくる児童が増えてきたと感じている。これは、「がばいシート」の「教師との関係」が1回目から3回目まで徐々に上昇しているという結果にも表れている。このことから、児童とかかわる場を日常生活の中に位置付けることを継続して行うことが有効であったと考えられる。

|

|

| |

|

(6)今後の取り組み |

|

|

| |

○研究担当者が実施した構成的グループ・エンカウンターは有効であった。今後は、学級担任が学級の状態に応じて適切なエクササイズを選択して実施するとともに、児童がエクササイズを通して感じたことや気付いたことを、日常生活においても実感することができるようにシェアリングを工夫することによって、更なる効果が得られると考える。

○「がばいシート」の個人の結果を踏まえて個人面談に臨むことで、児童理解をより深めることができた。今後も「がばいシート」の点数が高いところに着目しながら、個人面談を実施していく。

○「がばいシート」を3回実施することで、児童の変容を把握することができ、児童の状態に合った支援に取り組むことができた。今後は、「がばいシート」の結果から見えた気になる観点を重視して、支援を考えていく。「がばいシート」は1つの観点だけ実施してもグラフ化することができるので、気になる観点だけ実施することも可能である。 |

|

|

|