児童の実態

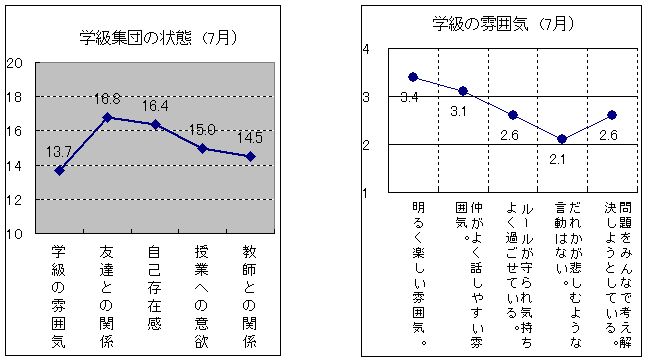

−1回目(7月)調査の結果から−

〔グラフ1〕 〔グラフ2〕

*〔グラフ2〕の縦軸の数値は、各設問の回答状況を点数化したもの。好ましい状態であるほど数値が高く、最も好ましい回答は4ポイント。

→《参考》支援のポイント「自己存在感」「友達との関係」

ねらい

支援の実際

ライフスキルの活用・・・参考:『ライフスキル学習授業』 白石 孝久著 教育技術MOOK 小学館

セルフエスティームを高めるために、「自分についてくわしく聞く」ことを主なテーマとし、以下の①から⑦の内容で自分自身を見つめる。

タ イ ト ル |

内 容 |

| わたしって、だれ?①② | 自分の内面をありのまま見つめる |

| わたしって、だれ?③ | 自分について聞く |

| わたしって、だれ?④ | 自分の好きなこと |

| わたしって、だれ?⑤ | 自分のきらいなこと |

| わたしって、だれ?⑥ | 一番きらいなこと |

| わたしって、だれ?⑦ | ①から⑥まで振り返り、新たな自分を発見する |

「私たちの学級はいろいろな持ち味のある人が集まり、集団を形成し、それぞれに違った持ち味があるからこそ、互いに助け合うことができ、楽しくなる」ということについて話し、友達の日ごろの様子を思い出し、ワークシートに名前を書かせる。

ワークシートの内容について、自分が友達になるとしたら、どんな友達がいいか、順位を付け、グループで話し合う中で、友達として必要なことは何かに気付く。

[ワークシートの内容

]

| けんかしたときに仲直りできる | うそをつかない | やさしい |

| 困ったときに相談できる | おもしろい話をしてくれる | 話を聞いてくれる |

| できないときに一緒に考えてくれる | 差別をしない | うれしいときに喜んでくれる |

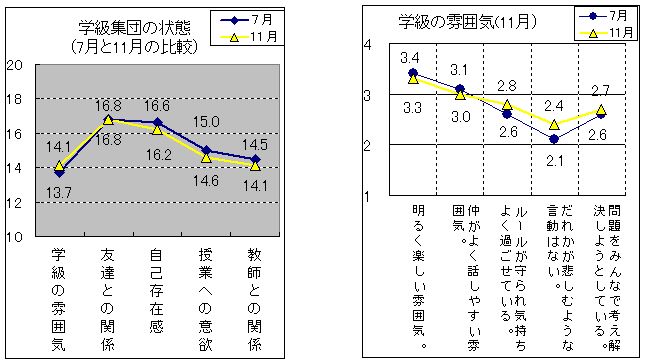

児童の変容および考察

−2回目(11月)調査の結果から−

*〔グラフ2〕の縦軸の数値は、各設問の回答状況を点数化したもの。好ましい状態であるほど数値が高く、最も好ましい回答は4ポイント。

今後の取り組み

実践後の感想

| (1) | 自己との対話を深めていく取り組み(「わたしって、だれ?」)は、児童にとって、最初は難しいものであったようだ。しかし、その過程では児童が真剣に楽しく取り組む姿勢が見えてきている。 |

| (2) | 実践(2)「クラスの中の自分」で、すべての児童が、学級全員の友達のいいところを見つけ出すことができたことは、担任として大変嬉しいことであった。 |