�P |

�@�����̎��ԁ@�|�P��ځi�V���j�̌��ʕ��͂���| |

| |

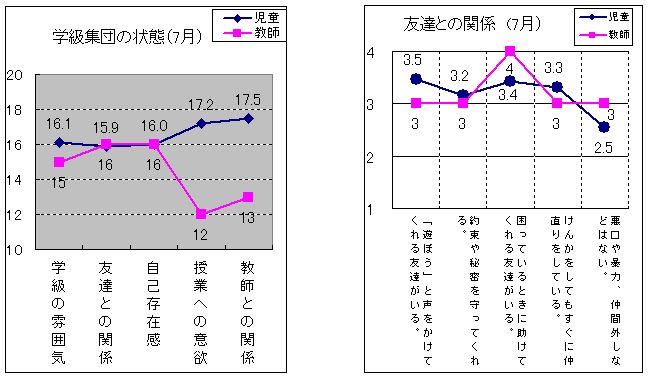

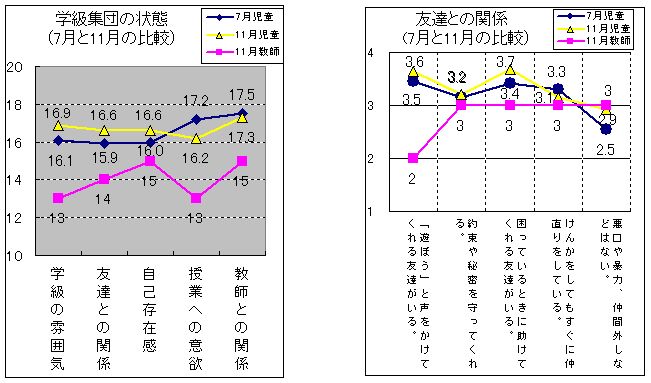

�@�@�@�@�@�@�@�k�O���t�P�l�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k�O���t�Q�l |

| |

|

| |

|

���k�O���t�P�l�̏c���̐��l�́A�e�ϓ_�̉�_�������A���v�������́B�D�܂�����Ԃł���قǐ��l�������A���_��20�|�C���g�B

���k�O���t�Q�l�̏c���̐��l�́A�e�ݖ�̉�_�����������́B�D�܂�����Ԃł���قǐ��l�������A�ł��D�܂�����4�|�C���g�B |

| |

|

|

| |

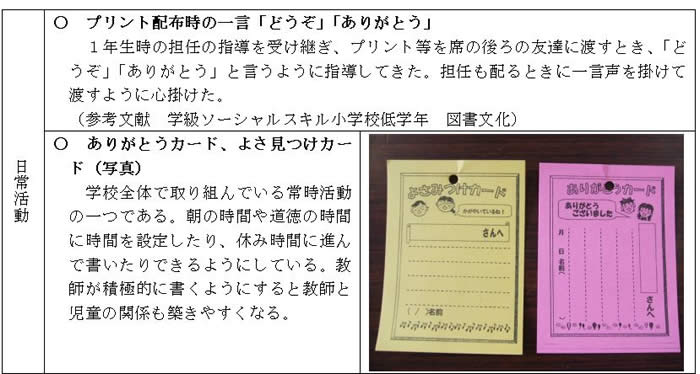

�i�P�j |

|

���ʂ���l�����邱�� |

| |

|

�@ |

�����̈ӎ��ɂ�����w���W�c�̏�Ԃ́A�S�̊ϓ_�ŋ��t�̃|�C���g���������B���ł��u���Ƃւ̈ӗ~�v�̃|�C���g�������_�́A����ώ@���猩������A���������Ċw�K���ł���悤�ɂȂ������Ԃ𗠕t���Ă���B�k�O���t�P�l |

| |

|

�A |

�u���ȑ��݊��v�̃|�C���g�͋��t�̗\���Ɠ����ł���A����ώ@�ɂ����Ă��݂��ɔF�ߍ�����ʂ����Ȃ��Ɗ����Ă���B�k�O���t�P�l |

| |

|

�B |

�u�F�B�Ƃ̊W�v���ׂ������Ă����ƁA�u�w�V�ڂ��x�Ɛ����|���Ă����F�B������v���R�D�T�|�C���g�ƁA���̍��ڂ�荂�����l�������Ă���B���x�݂Ɋw���ł܂Ƃ܂��ėV�Ԃ��Ƃ������̂ŁA���̂��Ƃ��W���Ă���Ǝv����B�k�O���t�Q�l |

| |

|

�C |

�u������\�́A���ԊO���Ȃǂ͂Ȃ��v���Q�D�T�|�C���g�ƁA���̍��ڂ��Ⴂ���l�������Ă���B�k�O���t�Q�l

�@ �܂��A�u�F�B�Ƃ̊W�v�̊ϓ_�ɂ����āA�u�w���ł͐l�̂��₪�邱�Ƃ͂Ȃ��v�Ƃ������ڂ��������Q�D�T�|�C���g�������Ă���B�w���̒��ŗ��\�Ȍ��t������������A�������g���u�����N���Ă����肷�邱�Ƃ��A���̐��l�ɉe�����Ă���Ǝv����B |

| |

�i�Q�j |

|

�x���ɓ������� |

| |

|

�@ |

�@�F�B�W�ɂ����āA���������t�ł̌𗬂�[�߂邽�߂ɁA�\�[�V�����X�L���E�g���[�j���O��p����B���������Ċw�K���ł��Ă�����Ԃ�����A���Ƃ̒��Ń\�[�V�����X�L���E�g���[�j���O�Ɏ��g�ނ��Ƃ͗L�����ƍl����B |

| |

|

�A |

�u���ȑ��݊��v�̃|�C���g���Ⴂ���Ƃ���A���������݂��ɔF�ߍ�����悤�ȏ�̐ݒ���H�v�������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���s�Q�l�t�x���̃|�C���g�u���ȑ��݊��v |

| |

|

�Q |

�@�˂炢 |

| |

�i�P�j |

|

�\�[�V�����X�L���E�g���[�j���O��������ėF�B�Ƃ̗ǍD�Ȃ����������w���Ȃ���A�F�l�W�̌����}��B�@

���s�Q�l�t�x���ă����N�W�u�F�B�Ƃ̊W�v |

| |

�i�Q�j |

|

�F�ߍ����A��܂�������ʂ�@���p�ӂ��Ȃ���A�w�����̎x���I���y�����߂�B |

| |

�R |

�@�x���̎��� |

|

|

|

�S |

�@�����̕ϗe����эl�@�@�|�Q��ځi�P�P���j�����̌��ʂ���| |

| |

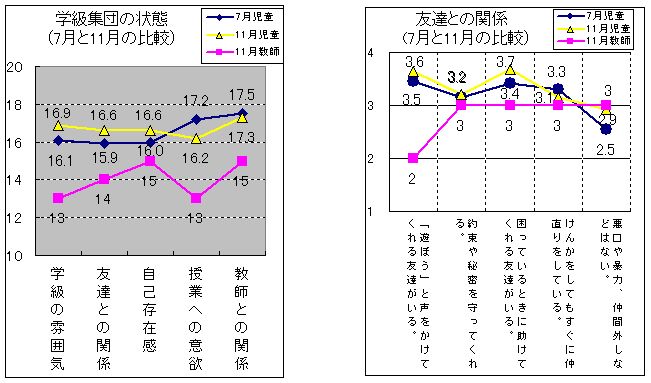

�@�@�@�@�@�@�@�k�O���t�R�l�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k�O���t�S�l�@�@ |

| |

|

| |

|

|

���k�O���t�P�l�̏c���̐��l�́A�e�ϓ_�̉�_�������A���v�������́B�D�܂�����Ԃł���قǐ��l�������A���_��20�|�C���g�B

���k�O���t�Q�l�̏c���̐��l�́A�e�ݖ�̉�_�����������́B�D�܂�����Ԃł���قǐ��l�������A�ł��D�܂�����4�|�C���g�B |

| |

�i�P�j

|

|

�w���W�c�̕ϗe |

| |

|

�@ |

�ϓ_���ƂɌ���ƁA�u�w���̕��͋C�v�u�F�B�Ƃ̊W�v�u���ȑ��݊��v�̃|�C���g�����ꂼ��㏸�������Ƃ�������B�k�O���t�R�l

|

| |

|

�A |

�u������\�́A���ԊO���Ȃǂ͂Ȃ��v�̍��ڂ͂V���̌��ʂ���O�D�S�|�C���g�㏸�����B�k�O���t�S�l�܂��A�V���ɒႢ���l���������A�u�w���ł͐l�̂��₪�邱�Ƃ͂Ȃ��v�Ƃ������ڂ��O�D�V�|�C���g�㏸�����B

|

| |

|

�B |

�@�u���Ƃւ̈ӗ~�v�̃|�C���g�͂P�D�O�|�C���g�A�u���t�Ƃ̊W�v�͂O�D�Q�|�C���g���~�����k�O���t�R�l�B |

| |

�i�Q�j |

|

�l�@�@ |

| |

|

�@ |

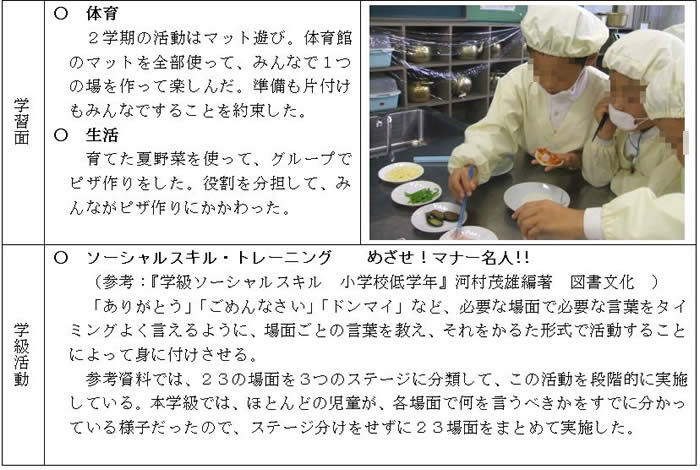

�@�e���Ȃ̎��g�݂ɂ����Ă͕��i�̎��Ƃ��H�v���邱�Ƃ����ʓI�������B�̈�Ȃł́A�w���S���łP�̃}�b�g�V�т̃R�[�X���������A������Еt���������肷�邱�Ƃŋ��͂���C�������̊��𑝂����Ƃ��ł����B�����Ȃɂ��������g�����s�U����Z�O�w�K�ɂ����āA�F�ߍ�����܂�������ʂ𑽂��ݒ肷�邱�Ƃ��ł����B |

| |

|

�A |

�@�K�v�Ȍ��t��K�v�ȏ�ʂŎg�����K�i�u�߂����I�}�i�[���l!!

�v�j�����邽�ōs�������Ƃ�1�̌_�@�ƂȂ�A�݂��ɐ��|���₠����������@������A�F�B�Ƃ̂�������ǍD�ɂ����ƍl����B�܂��A���肪�Ƃ��J�[�h��悳���t���J�[�h�̒���I�ȗ��p���A�F�B�Ƃ̊W��[�߂邽�߂Ɍ��ʓI�������B |

| |

|

�B |

�@�u���Ƃւ̈ӗ~�v�Ɓu���t�Ƃ̊W�v�̃|�C���g�������������Ă���B���ꂼ��̊ϓ_���ڂ�������ƁA�u���Ƃւ̈ӗ~�v�ł́u�ł����A�킩�����A�Ǝv�����Ƃ�����B�v�u�i��Ŕ��\���Ă���B�v�Ƃ������ڂ��������Ă���A�u��V�т₨����ׂ�Ȃǂ����b�����Ƃ��ł���v�Ƃ������ڂ͏オ���Ă������Ƃ����������B�u���t�Ƃ̊W�v�ł́u�搶�ƗV��ł���B�v�Ƃ������ڂ��������Ă���A�u�������Ƃ��搶�͏����Ă����B�v�u�搶�͊y�������Ƃ��v�悵�Ă����B�v�Ƃ������ڂ͏オ���Ă������Ƃ����������B�������Ă��鍀�ڂɃ|�C���g���i���č���̎x�����l�������B |

| |

|

�T |

�@����̎��g�� |

| |

�i�P�j |

�@���Ȏw���̏[�� |

| |

|

�\���I�O���[�v�E�G���J�E���^�[�����łȂ��A�e���Ȃł��q�ǂ����m�����͂�����A��܂��������肷�銈�����X�Ɏ�����Ă��������B�W����[�߂邾���łȂ��A�q�ǂ������������Ǝ��g�ގ��ƂÂ���ɂ��Ȃ���ƍl����B |

| |

�i�Q�j |

�@���퐶���ɂ����郋�[���̖��m���i�������j�ƓO�� |

| |

|

�@�P�w��������{���Ă������[���Â���ɂ��āA���t���g�����������s���B���̃��[�����K�ł��邩�ǂ����A���ꂪ����Ă��邩�ǂ����A�V���ɕK�v�Ȃ��̂͂Ȃ����Ȃǂ��m���߂Ă݂�K�v������B

|

| |

�i�R�j |

�@���F�������߂���g�݂̕K�v�� |

| |

|

�@�u�p-�t�v�ł̔F�Q�i��Ɋw�����ŔF�߂��邱�Ƃ����Ȃ��A����I�Ɋ������悤�Ƃ����ӗ~���R���������j�Ɓu�����V�[�g�v�́u���Ȃ��͐搶�ɂق߂��邱�Ƃ�����܂����v�Ƃ�������Ń|�C���g�̒Ⴂ�����������́A��̓����ł���B�܂��́A���t�����̎�����J�߂āA�w���S�̂���̏��F�������߂邱�ƂɂȂ��Ă����K�v������B |

| |

|

|

�U |

�@���H��̊��z |

| |

���悢�w�������邽�߂ɂ́A�\���I�O���[�v�E�G���J�E���^�[��\�[�V�����X�L���E�g���[�j���O���͂��߁A�����̊������A���퐶���̎w���A�e���Ȃ⓹���̎��Ԃł̎w���ȂǑ��ʓI�Ȏ��g�݂��K�v�ł��邱�Ƃ����������B����́A�w�K��^���ɂ��C�̂���N���X�����邽�߁A���S�����S�n�̂悢�w���Â��肪�ł���悤�w���͂����߂Ă��������Ǝv���B |