将来を見据える子どもが育つ!キャリア教育のすゝめ |

|

||||||||||||||

|

学習指導案 高等学校第1学年 総合的な学習の時間 |

|---|

| 1 単元名 | |

|---|---|

| 「職場訪問」(全21時間) | |

|

| 2 単元設定の理由 |

|---|

|

○

|

職業観・勤労観について、自分の関心がある職業、就きたい職業と関連付けて考える上で、職場訪問は有意義な単元である。生徒たちはこの学習を通して、自分が抱いている職業に関するイメージと実際について整合性をとることにより、職業についての考えを振り返ることができる。また、職業人として必要な人間関係を円滑にするコミュニケーションの大切さ、困難や課題に対して忍耐強く取り組み克服しようとする力などを学ぶことができる。 |

|

○

|

高校1年生の早い段階にこの学習をすることで、自分の進路について考えを深めさせることができる。生徒たちは、普段の授業や行事全般において教師から提示された課題等については、積極的に取り組もうとする傾向が見られるが、自ら課題を設定してその解決に取り組むことを苦手としたり、物事を主体的に選択・決定することは消極的な傾向がある。そこで、地域社会に出て行き、自分たちで訪問を行うことで、自主性・主体性がはぐくまれると考えられる。 |

|

○

|

入学したばかりの生徒たちは、中学校と異なる新しい環境のもとで生活している。その様な生徒たちの夢や希望、不安の一つとして、将来の進路が考えられる。この解決に対してヒントを導き出すのが、勤労観・職業観を身に付けさせることをねらいとするキャリア教育である。このキャリア教育を推進していくこと、将来社会で必要なキャリア諸能力をはぐくむと同時に、日々の学校生活を充実したものになることが期待できる。 |

| 3 本単元で重点を置いたキャリア諸能力 |

|---|

| 自他の理解能力 | ・ 自己の職業的な能力・適性を理解し、それを受け入れて伸ばそうとする。 ・ 他者の価値観や個性のユニークさを理解し、それを受け入れる。 |

| コミュニケーション能力 | ・ 自己の思いや意見を適切に伝え、他者の意志等を的確に理解する。 ・ 異年齢の人や異性等、多様な他者と、場に応じた適切なコミュニケーションを図る。 |

| 情報収集能力 | ・ 卒業後の進路や職業・産業の動向について、多面的・多角的に情報を集め検討する。 ・ 就職後の学習の機会や上級学校卒業時の就職等に関する情報を探索する。 |

| 職業理解能力 | ・ 就業等の社会参加や上級学校での学習等に関する探索的・試行的な体験に取り組む。 ・ 多様な職業観・勤労観を理解し、職業・勤労に対する理解・認識を深める。 |

| 計画実行能力 | ・ 生きがい・やりがいがあり自己を生かせる生き方や進路を現実的に考える。 ・ 職業についての総合的・現実的な理解に基づいて将来を設計し、進路計画を立案する。 |

| 選択能力 | ・ 選択の基準となる自分なりの価値観や、職業観・勤労観をもつ。 ・ 多様な選択肢の中から、自己の意志と責任で当面の進路や学習を主体的に選択する。 |

| 課題解決能力 | ・ 将来設計、進路希望の実現を目指して、課題を設定し、その解決に取り組む。 ・ 自分を生かし役割を果たしていく上での様々な課題と、その解決策について検討する。 |

| 4 単元目標 |

|---|

|

・

|

自己の適性を理解させ、それを受け入れて伸ばそうとする力を身に付けることができる。【自他の理解能力】 |

| ・ | 実際の職場で働いている人と接していく中で、社会の中の多様な他者と、その場に応じた適切なコミュニケーションを図る力を身に付けることができる。【コミュニケーション能力】 |

| ・ | 職場訪問を通して入手した情報を整理させる。また、自己の考えを交えて、文化祭等の発表の場で、的確に発信することができる。【情報収集能力】 |

| ・ | 社会の中における多様な職業観・勤労観の存在を理解させ、職業・勤労に対する理解・認識を深めることができる。【職業理解能力】 |

| ・ | これからの生活での目的意識をもつとともに、将来に向けて、より明確な進路希望やよりよい進路計画を考えることができる。【計画実行能力】 |

| ・ | 訪問先等の選択結果を受容し、決定に伴う自分の責任を果たすことができる。【選択能力】 |

| ・ | 自分を生かし役割を果たしていく上での課題とその解決策について検討することができる。【課題解決能力】 |

| 5 単元指導計画 |

|---|

| 次 | 学習活動 | 時 間 |

指導上の留意点 | はぐくまれることが期待されるキャリア諸能力 |

| 事 前 |

1 職場訪問についての意義と目的を知る。 ・ 職業に関する意識調査アンケートに記入する。 ・ 訪問先を希望調査に記入する。 ・ 個人の目標を考える。 |

1 | ・ 職場訪問の意義と目的についての資料を見せ、何が将来の進路決定に必要なのか考えさせる。 ・ 前年度の職場訪問の報告書を活用し、希望訪問先決定の参考にさせる。 ・ 適性等から訪問先を希望させる。 |

【課題解決能力】 【選択能力】 |

| 2 職場訪問の際のグループ編制及び係決めをする。 ・ 訪問先についての仕事内容などの事前学習を行う。 |

1 | ・ それぞれが何らかの役割を担うようにさせる。 ・ 各教室で担当教師の職業選択に関する体験談を話すことで、職業について考えるきっかけを与える。 ・ 予備知識として仕事内容などを学習させるために、前年度の報告書や職業に関する情報誌を参考資料として示す。 |

【職業理解能力】 【情報収集・探索能力】 |

|

| 3 質問事項の検討をする。 ・ 訪問先までのルート調査を行う。 ・ 発送文書を清書する。  |

2 | ・ 前時の学習を参考に、訪問先への質問事項を具体的にできるだけ多くあげさせ、その中から的確な質問事項を吟味させる。 ・ 地図や時刻表等を基に、利用する交通機関や料金、所要時間等を調べさせて、経路の確認を行わせる。 ・ 吟味した質問事項を、事前に各訪問先に送付するため、清書させる。 |

【コミュニケーション能力】 | |

| 4 模擬職場訪問を行う。(本時) | 3 | ・ 他グループの模擬訪問を見て、自分との違いを考えさせ、職場訪問の目的や模擬訪問の中で生じた課題を明らかにさせる。 ・ 模擬訪問の中で生じた新たな疑問点を質問事項として取り上げ、実際の訪問では、その都度適確に応答していくように伝える。 |

【課題解決能力】 【コミュニケーション能力】 |

|

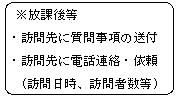

| 5 職場訪問の最終確認を行う。 ・ お礼状の書き方を知る。 |

1 | ・ グループで、質問事項の確認や話の進め方、注意事項等を確認させる。 ・ 職場訪問の心得や緊急連絡先等について、説明する。 ・ 手紙のマナー等も踏まえて、お礼状の書き方について説明する。 |

【役割把握・認識能力】 【課題解決能力】 |

|

| 体 験 活 動 |

6 職場訪問を行う。 ・ 報告書を作成する。 ・ お礼状を書く。 |

5 | ・ 各訪問先ごとにまとまらせ、随時、学校を出発させる。 ・ 訪問が終了し、帰校したグループから、感動や記憶が薄れないうちに報告書の記入をさせる。 ・ お礼状は、基本的な構成について説明した上で、書かせるようにする。 |

【コミュニケーション能力】 【情報収集能力】 【職業理解能力】 |

| 事 後 |

7 職場訪問報告会を行う。 ・ 職場訪問後の意識調査を行う。 |

1 | ・ グループごとに発表原稿を準備させる。 ・ グループごとに5分程度で、訪問先の仕事内容や質問事項に対する答え、訪問した感想などについて、発表させる。 ・ 各グループの発表を聞きながら、記録させる。 ・ 事前の意識調査結果と比較することで、訪問前後の生徒の変容を把握し、今後の指導の参考にする。 |

【コミュニケーション能力】 【役割把握・認識能力】 【自他の理解能力】 【職業理解能力】 【課題解決能力】 |

| 8 職場訪問報告会の内容を掲示用にまとめる。 ・ 校内発表会の準備をする。 |

3 | ・ グループごとに構成や内容を話し合わせ、決定させる。 ・ 広用紙にまとめさせる。 ・ 学年の代表として数グループほど校内発表会で発表するグループを選び、発表原稿などの準備を行わせる。 |

【課題解決能力】 【自他の理解能力】 【コミュニケーション能力】 |

|

| 9 校内発表会で、職場訪問の報告を行う。 | 4 | ・ 全校生徒の前で、職場訪問の報告を行わせる。 ・ 発表の中から、参考になることを聞きとる。 |

【課題解決能力】 【自他の理解能力】 【コミュニケーション能力】 |

| 6 本時の学習 |

|---|

| (1) 目標 | ||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ・ | 「模擬職場訪問」を実施することで、実際の訪問先での応対方法を学ぶことができる。【コミュニケーション能力】 | |||||||||||||||||||||

| ・ | 他グループの練習を観察することで、他者理解を深めると同時に、自己を振り返ることができる。【課題解決能力】 | |||||||||||||||||||||

| (2) 展開 | ||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||