そこで、 「見る力」を高めるために、トレーニングを行うことにしました。

初めは、「お手玉シュート」「ストラックアウト」「まねっこトランポリン」など、児童生徒が喜んで取り組むことができるものを選んで行うとよいでしょう。「眼と首の運動」は、トレーニングに慣れてきてから取り組んだり、視標を児童生徒の好きなキャラクターにしたりするとよいと思います。

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

| お手玉シュート | お手玉をバケツ等の中に投げ入れる。 【初級】バケツとの距離30cm 【中級】バケツとの距離60cm 【上級】バケツとの距離1m お手玉 バケツ等 |

・始める前に、的(バケツ等)を1度よく注視させる。 |

動画 |

○ |

○ |

◎ |

|||||||

ストラックアウト |

ボールを投げて、数字の的に当てる。投げる前に、狙う的の数字を言って投げる。 数字の的 ボール |

・始める前に、的を1度よく注視させる。 |

写真 |

○ |

○ |

◎ |

|||||||

| 両手で線なぞり | 右手と左手の両方に鉛筆を1本ずつ持ち、同時に同じスピードで図形(線と線の間)をグルグルとなぞる。 【初級】描きやすい方向で描く。 【中級】様々な方向で描く。 【上級】図を拡大して描く。 プリント 鉛筆(2本) |

・描くときは、2つの図形の間を見つめさせて、図形は視野の周辺でとらえさせるようにする。 ・顔(視線、頭)が動かないように指示をする。 ・ 両手で同時に同じ文字を片方は鏡文字を書くという方法もある。 |

プリント例 (PDF) |

○ | ○ | ◎ | |||||||

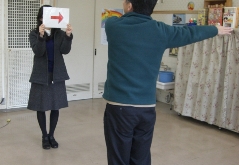

| 矢印体操 | 矢印の方向に、両手を動かす。 矢印を1枚のカードにして、それを回転させて見せていく。 矢印カード メトロノーム |

・メトロノームなどを使って、一定の速さで行うとよい。 |

写真 |

○ | ○ | ◎ | |||||||

| まねっこ体操 | お手本の人型と同じポーズになる。 【初級】手の動きだけをまねる。 【中級】 足の動きだけをまねる。 【上級】手と足の動きを同時にまねる。 お手本 メトロノーム |

・メトロノームなどを使って、一定の速さで行うとよい。 |

動画 |

○ | ○ | ◎ | |||||||

眼と首の運動 |

視点を一点に固定したまま首を動かす。 ①上下に動かす。 ②左右に動かす。 ③斜めに動かす。 ④円を描くように動かす。 視標 |

・眼が視標から離れていないかを確認する。 |  動画 |

◎ |

○ |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

| 親指キョロキョロ | 顔の前30cmくらいのところに両親指を2本立てて交互に見る。 ①左右を見る。 ②上下を見る。 ③斜めを見る。 ④前後を見る。 |

・眼が疲れるので、適宜休憩を取らせるように心掛ける。 ・メトロノームなどを使って、一定の速さで行うとよい。 ・慣れてきたら、テンポを少しずつ速くしていく。 |

写真 |

◎ | |||||||||

| 田村式眼力ボード | 上下・左右・斜めの数字を眼で追って読む。 ①右上から縦に読む。 ②左上から横に読む。 ③斜めに読む。 田村式眼力ボード |

・プリントを作成する際、検査者が眼球の動きをチェックできるように、プリントの中央部分を切り取る。 ・メトロノームなどを使って、一定の速さで行うとよい。 ・慣れてきたら、テンポを少しずつ速くしていく。 |

◎ | ○ | |||||||||

| ランダム読み (文字と文字の間が空いていない) |

声に出して数字・文字を読む ①右上から縦に読む。 ②左上から横に読む。 【中級】ひらがなの単語を見つけて○で囲む。 【上級】アルファベットの英単語を見つけて○で囲む。 プリント |

・顔(視線、頭)が動かないように指示をする。 |

プリント例(PDF) |

◎ | ○ | ||||||||

| ランダム読み (文字と文字の間が空いている) |

声に出して数字・文字を読む ①右上から縦に読む。 ②左上から横に読む。 ③指定した文字に○をつけながら読む(例:さ、に○をつける)。 【初級】指で行をなぞりながら読む。 【中級】行に定規等を当てて読む。 【上級】眼だけで行を追って読む。 プリント |

・顔(視線、頭)が動かないように指示をする。 |  プリント例(PDF) |

◎ | ○ | ||||||||

| 順番文字探し | 小さい数から大きい数、アルファベット順、50音順、数字、文字を探してタッチしたり、読んだりする。(20~30個) 【初級】数字 【中級】ひらがな(カタカナ) 【上級】アルファベット プリント |

・顔(視線、頭)が動かないように指示をする。 |  プリント例(PDF) |

◎ | ○ |

また、「線なぞり」や「線迷路」、「線なぞり文字探し」はトレーニング性が強いので、トレーニングに慣れてから行ったり、ゲーム性のあるものと併せて行ったりするとよいでしょう。

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

| ころがしキャッチ | 机の上をころがってくるボールをキャッチする。 ボールを小さくしていき、最後はビー玉でするという方法もある。 【初級】手のひらでキャッチする。 【中級】コップでキャッチする。 【上級】玉じゃくしでキャッチする。 コップや玉じゃくしなど ボールやビー玉など |

・ボールを眼で追うように指示する。 |  動画 |

◎ |

○ |

○ |

|||||||

| お手玉キャッチ | お手玉を片手で投げて反対側の手でキャッチする。 【初級】利き手で投げる。 【中級】利き手の逆で投げる。 【上級】交互に投げる。 お手玉 |

・ボールを眼で追うように指示する。 |  動画 |

◎ |

○ |

○ |

|||||||

| お手玉にタッチ | ひもで結ばれたお手玉をぶら下げて動かし、タッチする。 ①指でタッチする。 ②膝でタッチする。 ③体のいろいろな部分でタッチする。 お手玉 ひも |

・ボールを眼で追うように指示する。 |  動画 |

◎ |

○ |

○ |

|||||||

| 線なぞり | 線と線の間を鉛筆でなぞる。 向きを変えて、いろいろな方向で行ってみる。 プリント 鉛筆 |

・両側の線に触れないように指示する。 | ◎ |

○ |

○ |

||||||||

| 線迷路 | 同じマークからマークまでを線の通りにたどる。 ①指でたどる。 ②鉛筆でたどる。 ③眼だけでたどる。 【初級】線の数3本 【中級】線の数4本 【上級】線の数5本以上 プリント |

・眼でたどるとき、頭を動かさないよう指示する。 |

◎ |

||||||||||

| 線なぞり 文字探し |

行と行の間を鉛筆でなぞりながら、指定された文字を囲む。 【初級】指定文字数1個 【中級】指定文字数2個 【上級】指定文字数3個 プリント 鉛筆 |

・文字を眼で追うように指示する。 |  プリント例(PDF) |

◎ | ○ |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

| 寄り眼の練習 | 視標を少しずつ顔に近付けて眼を寄せていく。

両眼で見える距離が眼から1~2cmになるのが目標。 指標 |

・正面から見て、両眼が均等に寄っているかを確認する。 ・両眼の黒眼が眼の内側まで寄ってくる状態が理想。 |

動画 |

◎ | |||||||||

| ブロックストリングス | ひもに通したビーズを、遠くから手前に順番に見ていく。 【初級】写真のような50cm程度のブロックストリングスを使って行う。 【上級】2m以上の長いブロックストリングスを使って行う。 ブロックストリングス  |

・児童生徒は、初めにそれぞれの位置のビーズが正しく見えて(ビーズを中心に糸がクロスして見える)いるかをチェックする。 ・教師は、正面から見て眼が均等に寄っているかを確認する。 ・2m以上の長いブロックストリングスの場合は、片方を壁に固定して行うとよい。 |

写真 |

◎ |

トレーニングに慣れてきたら、「組み合わせパズル」や「シェイプバイシェイプ」、「点つなぎ」では、課題を自分で選ばせて、自由に取り組ませることもできます。

「組み合わせパズル」や「シェイプバイシェイプ」は、非常に時間が掛かる児童生徒がいるので、見本選びや取り組ませ方に配慮するよう心掛けます。「組み合わせパズル」は、「タングラム」など、他にもたくさんの図形パズルが市販されていますので、それを使ってもよいです。

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

| カード探し | 見本のカードに描かれている図形と同じ図形が描いてあるカードを探す。 【初級】置いたカードと見本のカードを全て同じ向きに置く。 【中級】見本のカードだけ、向きを変えて置く。 【上級】全てのカードの向きをばらばらに置く。 図形カード |

・課題が難しい場合は、どの部分に着目したらいいのかを指示しながら取り組ませる。 |  写真 |

○ |

◎ |

||||||||

| エンジョイジオボード (理学館) |

ジオボードとは5行5列、合計25本のピンに複数の輪ゴムを掛けて図形を完成させる学習用教材。 ジオボードに輪ゴムを引っかけて見本と同じ形を作る。 ①ジオボードの見本を見ながら作る。 ②描いた見本を見ながら作る。 ③暗記して作る。 エンジョイジオボード一式 |

・課題が難しい場合は、見本の上にボードを重ねて作らせる。 ・ 難易度は、見本や輪ゴムの本数・色等で変える。 |

写真・説明 |

○ |

◎ |

○ |

|||||||

| 点つなぎ | 見本と同じ図形を、解答欄(下)にかき写す。 【初級】見本を見ながら写す。 【中級】解答欄を切り離して見本を30cm以上離れた場所に置いて写す。 【上級】見本を拡大し、3m以上離れた場所に貼って写す。 プリント |

・課題が難しい場合は、見本の上に用紙を重ねて写させる。 |  プリント例 (PDF) |

○ |

◎ |

○ |

|||||||

| 組み合わせパズル | パズルのピースを組み合わせて、見本と同じ形を作る。 ①見本を横に置いて見ながら作る。 ②見本を記憶して作る。 組み合わせパズルピース 見本 |

・課題が難しい場合は、見本の上にパズルを置いて作らせる。見本に補助線をひいてもよい。 ・難易度は、見本で変える。 |

写真・説明 |

○ |

◎ |

○ |

|||||||

| シェイプバイシェイプ |

出題カードの形に、赤6個、黄8個のピースを組み合わせる。カードの裏には答えが描かれている。 ①答えを見ながら組み合わせる。 ②答えを覚えて組み合わせる。 ③答えを見ないで組み合わせる。 シェイプバイシェイプ一式 |

・出題カードは、教師が児童生徒に合わせて選ぶことができる。児童生徒の取り組みの様子に合わせて、児童生徒がカードを選んでもよい。 |  写真・説明 |

○ |

◎ |

○ |

|||||||

| フロスティッグ視知覚学習ブック |

「視覚と運動の協応」「図と地」「形の恒常性」「空間位置」「空間関係」の5つの視知覚の能力を高めるため児童用学習ブック。 | ・初級、中級、上級用があり、児童生徒の能力に応じてどの段階からでも始められる。 | ○ | ◎ | ○ |

| Copyright(C) 2011 SAGA Prefectural Education Center. All Rights Reserved. 最終更新日:2011-03-30 |