「見る」活動を支えているそれぞれの機能に弱さがある児童生徒の中には、学習や生活の中で苦労していることがあります。そのため、児童生徒の日常生活の様子から「見る力」のつまずきを把握し、つまずきを改善できるような働きかけ(トレーニング)が必要となります。

そこで、本研究では、児童生徒の日常生活から「見る力」のつまずきを把握するための「見る力」チェックシートを作成しました。これは、児童生徒の「読む」「書く」「道具を使う」「運動する」「休み時間」等の具体的な様子から、児童生徒の「見る力」を知ることができるようになり、児童生徒の「見る力」に応じたトレーニングを考えることができます。

このように、「見る力」のアセスメントを通して、児童生徒の「見る力」のつまずきを改善することができれば、学習場面での読み書き等における負担が軽減され、学習や活動に意欲的に取り組むことができるようになると考えます。

「見る力」のアセスメントの詳しい流れについては、以下の通りです。

|

||||||||||

|

||||||||||

|

||||||||||

|

|

|

||||||||

|

||||||||||

|

必要があれば |

必要があれば |

|

|||||||

|

||||||||||

|

||||||||||

奥村ら(2010)は、幼児期と学齢期における児童生徒の視覚に関する大まかな特性を把握し、検査や訓練の必要性を検討するためのチェックリストを作成しています。この他にも視覚機能の状態をみるためのチェックリスト(北出2003,2009)(内藤2002)が作成されています。

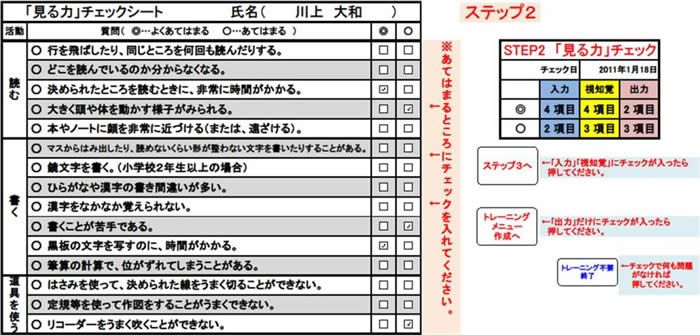

そこで、これらのチェックリストを参考に、教師や保護者が、児童生徒の様子を想起しやすく、具体的な学習や生活場面から児童生徒の「見る力」を知ることができるように、Excelマクロ機能を組み込んだチェックシートを作成しました。

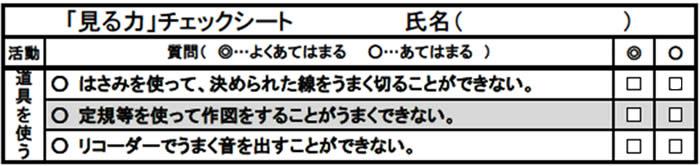

具体的な学習や生活場面を、「読む」「書く」「道具を使う」「運動する」「休み時間」「その他」に分けて質問項目を整理しました。それぞれの項目について、児童生徒の実際の様子があてはまるかを、「◎よくあてはまる」「○あてはまる」の2段階でチェックできるようにしました。図1は、「見る力」のチェックシートの一部です。

図1 「見る力」のチェックシート(一部抜粋) |

図2 「見る力」チェックシート 入力後 |

児童生徒の学習や生活場面におけるつまずきの様子は、「見る力」を支える視覚機能が、お互いに働き合っているため、機能ごとに分類できません。そこで、児童生徒の学習や生活場面を、図3のように、「入力」「視知覚」「出力」の3つに分類しました。

|

「見る力」チェックシートの質問項目と、「入力」「視知覚」「出力」との関係は、下の「『入力』『視知覚』『出力』分類表(PDFファイル)」を参照してください。

(「入力」「視知覚」「出力」分類表(PDFファイル)」)

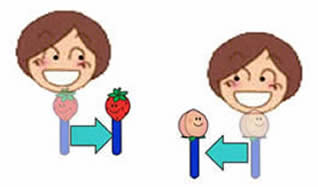

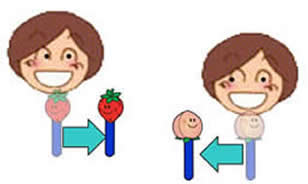

眼球運動や両眼視の機能について、 正確に働いているかどうかをチェックします。

《準備する物》 消しゴム付き鉛筆など、見るポイント(視標)がはっきりしている物

|

|

|

|

《準備する物》 鉛筆、チェックするプリント

| 形態知覚チェック | 【形探し】 《目的》 眼球から送られてきた映像を、形や図として正しく脳で認識しているかどうかをチェックします。 《方法》 1.チェックするプリントの見本の図形を提示します。 2.児童生徒は、ア〜オの形の中から、見本と同じ形を探して、記号で答えます。 ※画像をクリックするとチェックするプリント(PDF)がダウンロードできます。 |

| |||

| 【模写】 《目的》 眼球から送られてきた映像を、形や図として正しく脳で認識し、描き表すことができるかどうかをチェックします。 《方法》 1.チェックするプリントの①〜⑩の見本と同じ形を、枠の中に描くように指示します。 2.児童生徒は、見本を見ながら枠の中に描きます。 ※画像をクリックするとチェックするプリント(PDF)がダウンロードできます。 |

|||||

| 空間知覚チェック | 【形探し】 《目的》 空間における形や図を正しくとらえることができているかどうかをチェックします。 《方法》 1.チェックするプリントの①〜③の見本(左側)と同じものを右側の中から探すように指示します。 2.児童生徒は、右側の中の同じものを○で囲みます。 ※画像をクリックするとチェックするプリント(gif)がダウンロードできます。 |

||||

| 【位置探し

】 《目的》 空間における形や図の位置関係をとらえることができているかどうかをチェックします。 《方法》

|

| このページのトップ |

| Copyright(C) 2011 SAGA Prefectural Education Center. All Rights Reserved. 最終更新日:2011-03-30 |