| |

�P�@�@��ޖ��@�u���Ă��Ȗ͗l�̏����������낤�@�`�ĕP�̏�������`�v�@�i�H�|�E�ؒ��j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

(����20�N11�����{�@35���j |

| |

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

| |

|

�Q |

|

��ނƂ��̎w���ɂ��� |

| |

|

|

|

�� | �@�ؒ��́A���w�Z�̐}��H��Ȃł����ނƂ��ėp�����邱�Ƃ������A�قƂ�ǂ̐��k���������Ŗ�Ƃ����o�������Ă���A�ƂĂ��e���݂₷����ނł���B�ؒ��͒����̂P��ł���B�S�y��p�������Y�ƈႢ��x��藎�Ƃ��Ă��܂��ƁA���̕����͂�蒼�����Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ�������������B���̂��߂Ɏ������ǂ̂悤�Ȍ`����肽���̂��Ƃ����C���[�W����������Ƃ����Ă��Ȃ��Ɛ���i�K�Ŏ��s���₷���B���̂��Ƃ͐��k�́u�ؒ������v�ݏo�������̈�ƍl������B���[�N�V�[�g��p������Ɖߒ��Ɩ͗l�f�U�C���̊m�F��ʂ��āA�������l����͗l�邽�߂ɂ͂ǂ̂悤�Ȏ菇�߂悢�̂��Ƃ������Ƃ��w���A�邱�Ƃ̂��炵���k�ɖ���킹�����B |

| |

|

|

|

|

�@����̑�ނōł����Ԃ��₷�̂́A�ؒ��Ŗ͗l�邱�Ƃł���B�͗l�̃f�U�C���ɂ��ẮA��b�I�Ȓ�����⒤�����̎g�������w�ׂ�悤�ɔz�����A�w���ɗp���鎑���ɗᎦ���Ă���w�͗l�̒�����ƁA�u��������v�Œ��邱�Ƃ��ł���A���̃f�U�C���Ƃ����B |

| |

|

|

|

|

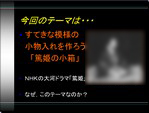

�@����܂ł̔��p����A���ɗ��́E�H�|�̈�͂ǂ��炩�Ƃ����Ɛ���d���̕\�������ɂȂ邱�Ƃ����������B���̂��Ƃ��l�����A����́u�ĕP�̏�������v�Ƃ����e�[�}��ݒ肵���B���̃e�[�}�ݒ��ʂ��āA���k�������Ȃ�̎v���┭�z�E�\�z����i�ɓ��e����ߒ��m�ɂ��邱�ƂŁA�V�w�K�w���v�̂ŏd������Ă���u���z�E�\�z�̔\�́v�̈琬���ł�����̂ƍl���Ă���B�m�g�j�̑�̓h���}���Řb��ƂȂ��Ă���ĕP�Ƃ����l������ʂ��āA���̃C���[�W��c��܂��A�������������C���[�W���ǂ̂悤�ɍ�i�ɍ��߂Ă������Ƃ����ߒ��́A����܂ł̋Z�p�w�����S�̔��p���炩��A�v�����ɂ�����p����ֈڍs����P�̕���ɂȂ�ƍl����B |

| |

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

�� |

�@���k�́A���p�ɑ���S�������A����Ɋւ���ӗ~�������B���k��l��l���S�������A�ӗ~�����߂���悤�Ȃh�b�s���ނƊ֘A���郏�[�N�V�[�g��p���āA�������Ăčl���邱�Ƃ��ł���悤�ɒ��J�Ɏw�����Ă��������B |

| |

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

�� |

�@�w���ɓ������ẮA�����̒i�K�łh�b�s�����p���������o���ނ�p���A���k�����肽���͗l�̃f�U�C�����A�ǂ̂悤�ȍ�Ǝ菇�߂ΐ���ł��邩�Ƃ������Ƃ���₷���������B�܂��A��Ǝ菇��Y�ꂽ�ꍇ�ł��A�h�b�s���ނ������ő��삵�A���x�ł��U��Ԃ��Ċw�K�ł���悤�Ȏ藧�Ă����A��{�I�Ȓ�����⒤�����̎g�����Ȃǂ̋Z�\�Ɋւ���蒅��}�肽���B |

| |

|

|

|

|

�@�܂����[�N�V�[�g�ɂ��ẮA�@�P���̍�ƍH�����v�悵�A���ۂ̐����A���ȂƎ���̌��ʂ��𗧂Ă�u�v�l�́v��{�����߂̃V�[�g�A�A�f�U�C���̔��z�E�\�z�ɂ��ăA�C�f�A���������A�u�\���́v��{�����߂̃V�[�g�A�B�m���̒蒅�ƋZ�\�̌����}��A�Z�\�Ɋւ���u�\���́v��{�����߂̃V�[�g�A�C�����A���k��i�̑��݊ӏ܂ɗp���A���ꊈ���ɂ�����u�ӏ܂̔\�́v��{�����߂̃V�[�g�A�ȏ�̂S�̃V�[�g�����A���̐���̕\�������Ɗӏ܊����ɂ����āA���k������ӗ~�I�Ɏ��g�߂�悤�ɂ��A��b�I�ȑ��`�͂̌���ɂȂ������B |

| |

|

|

|

|

|

| |

|

�R |

|

��ނɂ�����ICT�̊��p�ɂ��� |

| |

|

|

|

|

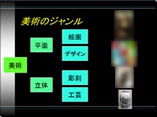

�{��ނɂ����ẮA���Ə�ʂɂ����鋳�t�̃v���[���e�[�V�����i�^�C�g���������ōl����^���p�̃W�������ɂ�����H�|�E�ؒ��̈ʒu�^�e�[�}�ݒ�u�ĕP�̏�������v�ɂ��ā^�A�C�f�A�X�P�b�`���l����@�Ȃǁj�ƁA���k�������ő��삷�鎑���i�u���낢��Ȓ�������w�ԁv�v���[���e�[�V�����\�t�g�j�ɂ����Ďg�p�����B

�i�g�p�\�t�g�́u�}�C�N���\�t�g�@�I�t�B�X�@�p���[�|�C���g2003�v�j |

| |

|

|

|

|

| |

|

�S |

|

�{��ނŐݒ肵���]���K�� |

| |

|

|

|

|

�@�u���Ă��Ȗ͗l�̏����������낤�@�`�ĕP�̏�������`�v�Őݒ肵���]���K���B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�ڍׂ͂�����PDF |

| |

|

|

|

|

| |

|

�T |

|

��ނ̖ڕW |

| |

|

|

|

(1) |

�@�h�b�s���ނ�p���Ċ�{�I�Ȓ�����ƒ������̎g�����𗝉����A�����̃f�U�C���̂ǂ̕����Ɋ��p�ł��邩���l���A����ɐ��������Ƃ��ł���B(�n���I�ȋZ�\) |

| |

|

|

|

(2) |

�@����菇���C���[�W���A�v��𗧂Ă悤�Ƃ���B(���p�ւ̊S�E�ӗ~�E�ԓx) |

| |

|

|

|

(3) |

�@�ĕP�̃C���[�W�������f�U�C���ɂ��āA�A�C�f�A�X�P�b�`���痧�̍\���ɂ�����܂ł̃C���[�W��`���\�����Ƃ��ł���B(���z��\�z�̔\��) |

| |

|

|

|

(4) |

�@�ӏ܊����ɂ����āA���̍�i�̂悳���҂̎v���������邱�Ƃ��ł���B(�ӏ܂̔\��) |

| |

|

|

|

|

|

| |

|

�U |

|

��ނ̎w���v��@(�S�V���ԁj |

| |

|

|

|

��P�� |

�@���p�̃W���������Ƃɗl�X�ȍ�i���ӏ܂��A���̂悳�ɐG��Ȃ���A���p�ɂ�����ؒ��H�|�̈ʒu�t���ɂ��Ċw�K����B |

| |

|

|

|

|

(�P����)�{���@ |

| |

|

|

|

��Q�� |

�@�u�ĕP�v�Ɋւ��鎑�������ƂɃC���[�W��c��܂��A�����Ɋւ���A�C�f�A�X�P�b�`�����[�N�V�[�g�����p���čs���B |

| |

|

|

|

|

(�P����)�{���A |

| |

|

|

|

��R�� |

�@�A�C�f�A�X�P�b�`��`���A�݂��Ɋӏ܂������B |

| |

|

|

|

|

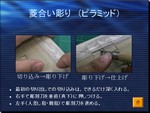

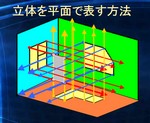

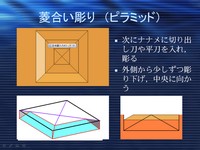

�@�����e�}�ɂ��Ċw�K���A�f�U�C���̕��ʐ}��`���B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

| |

|

|

|

|

�@(�P����)�{���B |

| |

|

|

|

��S�� |

�@���삷��B�i�ؒ��E���n�����E�h���j |

| |

|

|

|

|

(�R����) |

| |

|

|

|

��T�� |

�@����������i�𑊌݊ӏ܂���B |

| |

|

|

|

|

(�P����) |

| |

|

|

|

|

|

| |

|

�V |

|

���� |

| |

|

|

|

(���t) |

�@�Q�l��i�A�R���s���[�^�A�v���W�F�N�^�[�A���₷��A�h���ށA���сA���[�N�V�[�g�A�t���� |

| |

|

|

|

(���k) |

�@�����A�������A��Ƒ�z |

| |

|

|

|

|

|

���@�{���̖ڕW

|

�@ |

�G����ӏ܂��A��i�ɍ��߂�ꂽ��҂̎v�����l���邱�Ƃ��ł���B |

�A |

���p�̗l�X�ȃW���������w�сA������g�ށu�H�|�E�ؒ��v�ɂ��āA���̕\�����@�Ƃ̈Ⴂ�Ȃǂ�m�邱�Ƃ��ł���B |

|

| ���@�{���̓W�J |

|

��

�� |

�@�w�K����

|

�@���t�̎w���E�x���ƕ]�� |

���@���k�̋�̓I�Ȋw�K����

�@�@ �֘A���Ċw�K���e���L�� |

���@���t���s���w���E�x��

�@�@ �]�����Ȕ���ɂ��Ă� �� �݂͂ŋL��

�@�@ �֘A���郏�[�N�V�[�g�̃y�[�W�E���ڔԍ����m�@�n�ŋL�� �@�@ |

��

��

|

�P�D |

�{���̂߂��Ă�m��B

�@�@��҂̎v����m��B

�A�@���p�̒��̍H�|�ɂ��Ēm��B |

���Z�p�I�ɂ��̂���邱�ƂƁA���p�Ƃ��Ă��̂���邱�Ƃ̈Ⴂ�ɂ��ĐG���B |

�Q�D |

�u�v���v�ɂ��čl����B

|

���t�̔���

| ���i�Ƃ��Ă̍��ꂽ���̂ƁA��i�Ƃ��č��ꂽ���͉̂����Ⴄ�̂��낤���H |

|

�W

�J

|

�P�D |

��҂̎v����m��B

�@�}�V�@���i���U�̉��

���@�S�̊G���i���ӏ܂��A���̍�i�̍�҂ɂȂ�������Ń^�C�g�����l����B�܂��ǂ̂悤�Ȏv�������߂Đ��삵�����Ƃ������Ƃ��l����B

|

����i�̓v���[���e�[�V�����\�t�g�ɂČf�����A�ȒP�ɐ���������B

|

��i�P

�u���i���U�v

���I�i���h�E�_�E���B���` |

|

��i�Q

�u���^�[�o���̏����v

���n�l�X�E�t�F�����[�� |

���@��r�p�ɓ���҂́u�����𒍂����v��������B |

��i�R

�u�ڕ��v

�O�X�^�t�E�N�����g |

|

��i�S

�u�Ⴂ���̍����v

����Ǖ� |

|

| |

���@���k�ɂ��ꂼ�ꎩ�����l�����^�C�g���ƁA�z��������҂̎v���\���Ă��炤�B

���@���p�́u�v����\������P�̎�i�v�ł���Ƃ������Ƃ�`����B

�m���[�N�V�[�g�@�Q���@�Q�@���낢��ȍ�i���ӏ܂��Ă݂悤�n |

| |

�s�]���t

�y�S�z�y�ӏ܁z�@��҂̎v���������Ȃ�ɃC���[�W���āA�^�C�g���⊴�z���������Ƃ��ł���B

�s�x���t

���z���Ȃ��Ȃ������Ȃ����k�ɂ́A�G�̍\�}��F�A�`�Ȃǂ�����ۂ��A�x�����s���B |

|

| �Q�D |

���p�̒��̍H�|�ɂ��Ēm��B

|

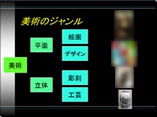

���@���p�ɂ͗l�X�ȃW������������A����1�ɍH�|�����邱�Ƃ��T���v���̍�i�������Ȃ���m�点��B

|

�@�}�W�@�W�������̐���

�@�@���ʕ\��

�@ (�P)�@�G��

�@ (�Q)�@�f�U�C��

�A�@���̕\��

�@ (�P)�@����

�@ (�Q)�@�H�| |

���@���p�̃W���������Ƃɂ�������i���f������B |

| ���@���ꂼ��̃W�������ŏЉ�ꂽ��i�ɑ��Ă̊��z�ƁA�\���Z�@��ގ��̈Ⴂ�ɂ��āA�l�������Ƃ����[�N�V�[�g�ɋL������B |

�m���[�N�V�[�g�@�Q���@�Q�@���낢��ȍ�i���ӏ܂��Ă݂悤�n |

�B�@�����̖ؒ��ƍH�|�̖ؒ�

�@ (�P)�@�\���Z�@

�@ (�Q)�@�p�r |

���@�ؒ��Ƃ�����\���͒����ƍH�|�̂Q������A���̕\���̈Ⴂ��������Ƌ�ʂ�����B

|

| |

���@���p�i�Ƃ��ĕ��ʂɎg�����Ƃ��ł���Ƃ����ʂƁA�P�̍�i�Ƃ��Ċӏ܂��邱�Ƃ��ł���Ƃ����ʂ����˔��������̂��u�H�|�v�ł���Ƃ������Ƃ�������A�������̍H�|��i���Љ��B |

�@�}�X�@�ؒ������̏Љ�

�C�@�������{���Ӗ�

�D�@�����̎�ނƋZ�@ |

���@�H�|��i�̒��ŕ\���Ƃ��Ắu�����v�̑f���炵����`����B |

| ���@�����ɂ��Ă̊��z�������B |

�m���[�N�V�[�g�@�R���@�R�@���������i�ɂ��āA�v�������Ƃ⒲�ׂ悤�Ǝv�������Ƃ������܂��傤�n |

| |

�s�]���t

�y�ӏ܁z�@�W�������̋�ʂɂ��ė����ł��A���ꂼ��̕\���`�Ԃ�l���̂悳�ɂ��ė������邱�Ƃ��ł���B

�y�ӏ܁z�@�����ɂ��\���̂悳��A�H�|��i�̂悳�𗝉����邱�Ƃ��ł���B

�s�x���t

�W����������A�H�|��i�ɂ��ė����ł��Ă��Ȃ����k�ɂ��ẮA�f�ނ̈Ⴂ���i�̐���ߒ��̈Ⴂ�ɂ��čl���邱�Ƃ𑣂��B

������H�|��i�̂悳���C�t�����Ƃ��ł��Ȃ����k�ɂ́A���k�̐g�߂ɂ���H�|��i�������A���퐶���̂Ȃ��ɍH�|��i�����邱�Ƃ̂悳�ɋC�t������B |

|

| �R�D |

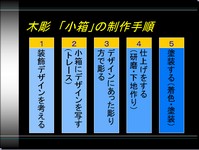

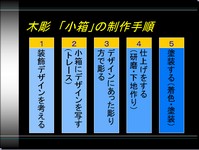

�ؒ��̐���菇��m��B

���@�H�|�E�ؒ��̐���菇�ɂ��ė�������B

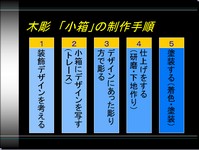

�@�}10�@����i�K�̐���

�@�@�����f�U�C�����l����B

�A�@�f�U�C�����g���[�X����B

�B�@�f�U�C���ɂ�����������Œ���B

�C�@�d�グ������B�i���n���Ȃǁj

�D�@�h��������B

|

�m���[�N�V�[�g�@�R���@�P �X�P�W���[���Ɛ�����e���m�F���悤�n

|

| |

���@�ǂ̂悤�Ȑ���ߒ��Ő��삵�Ă������Ƃ�����ƍH�����g�p���铹��������Đ�������B |

| |

�s�]���t

�y�Z�\�z�@�������܂߂��S�̓I�Ȑ���菇�ƁA���ꂼ��̍�ƒi�K�Ŏg�p���铹��𗝉��ł���B

�s�x���t

�Ȃ����̂悤�Ȑ���菇�܂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��A�Ƃ������R�J�ɐ������A�����𑣂��B |

|

| �S�D |

����̍H�|�E�ؒ��ɂ�����e�[�}�ɂ��Ċw�K����B

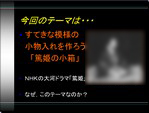

���@�u�ĕP�̏�������v�Ƃ����e�[�}�ɂ��āA�e�[�}�ݒ�̈Ӗ��𗝉�����B

|

|

�@�}11�@�ĕP�̏Љ�

|

���@�Ȃ��A�ؒ��̐���Ƀe�[�}��ݒ肵�����Ƃ������R���������B

���@�ĕP�Ƃ����l�����A�ȒP�ɐ�������B

���@�ĕP�ɂ��āA���[�N�V�[�g�ɂ��鍀�ڂɂ��Ē������邱�Ƃ������܂ł̉ۑ�Ƃ���B

�y���ׂĂ��鍀�ځz

�@�@��������

�A�@����I�w�i

�B�@���i

�C�@�����E���E�`�Ȃ�

�D�@�s�������Ƃ�^�����e��

�E�@�����ł���Ƃ���

�F�@���ׂĂ݂Ă̊��z

���t�̔���̊T�v

| ���p�̍H�|��i�𐧍삷��Ƃ��ɑ厖�Ȃ��Ƃ́A�u�ǂ������v���ō�i����낤�Ƃ��Ă��邩�v�Ƃ������Ƃm�ɂ��A���̎v�����`���悤�ȃf�U�C�����l���邱�Ƃł���B�����č���̐���ɂ����ăe�[�}��ݒ肵�����R�́A�����Ȃ�̎v������������Ƃ��Ƃ������ƂƂ��̎v�����`�ɕ\���Ƃ��A�����Ȃ�̔������������A�ǂ̂悤�ȃf�U�C���ɂ���悢���Ƃ������Ƃ��w�K���邽�߂ł���B |

|

| ���@�����܂ł̉ۑ�Ƃ��āA�ĕP�ɂ��č��ڂɂ��邱�Ƃ������Ȃ�ɒ��ׂĂ���B |

���@�ۑ�̒�o���͎����̂Q���O�ɐݒ肵�A���O�ɐ��k�̃��[�N�V�[�g���摜�Ƃ��ăR���s���[�^�Ɏ�荞��ł����B |

| |

�s�]���t

�y���z�z�@�e�[�}�ݒ�����闝�R�𗝉����邱�Ƃ��ł���B

�y���z�z�@�ĕP�̂��Ƃɂ��č��ڂ��Ƃɒ��ׂ邱�Ƃ��ł���B

�s�x���t

�e�[�}�������Ď�������肽�����̂���邱�Ƃ̑�����A�l�X�Ȗ���̃G�s�\�[�h�������ďЉ�A�����𑣂��B

���ו��̃q���g��Q�l�����ɂ��ďЉ��B |

|

| ���@�{���̖ڕW |

�@ |

�u�ĕP�v�ɂ��Ē��ׂĂ������Ƃ\�������A�����Ȃ�́u�ĕP�̏�������v�̃C���[�W�������Ƃ��ł���B |

�A |

�����̃C���[�W���A�C�f�A�X�P�b�`�Ƃ��ĕ\�����邱�Ƃ��ł���B |

|

| ���@�{���̓W�J |

��

�� |

�@�w�K����

|

���t�̎w���E�x���ƕ]�� |

���@���k�̋�̓I�Ȋw�K����

�@�@ �֘A���Ċw�K���e���L�� |

���@���t���s���w���E�x��

�@�@ �]�����Ȕ���ɂ��Ă� �� �݂͂ŋL��

�@�@ �֘A���郏�[�N�V�[�g�̃y�[�W�E���ڔԍ����m�@�n�ŋL�� �@�@ |

��

��

|

�P�D |

�{���̂߂��Ă�m��B

�@�@�ĕP�ɂ��Ēm��B

�A�@���낢��Ȓ�����ɂ��Ēm��B |

�@ |

�Q�D |

�ۑ�Ɏ��g��ł̊��z�\����B

|

|

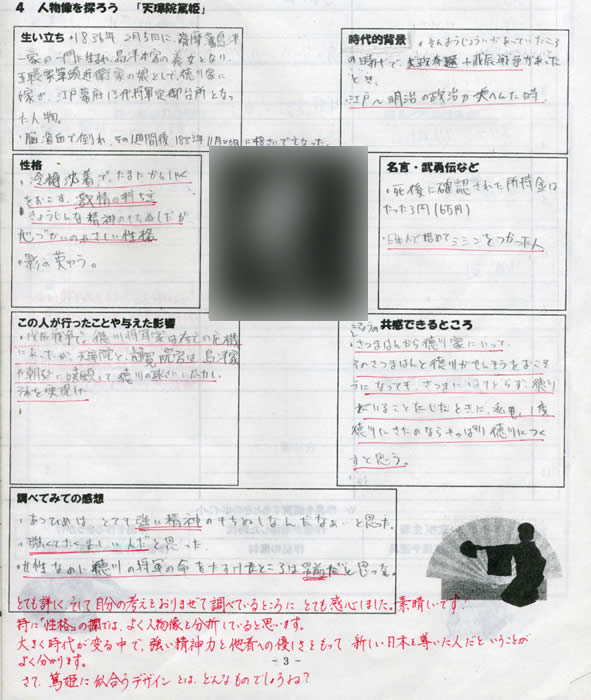

| ���@�u�ĕP�v�ɂ��Ă̒��w�K�Ɏ��g��ł̊��z�\����B |

���@���k�̃��[�N�V�[�g�ւ̎��g�݂ɂ��āA�悩�����_�Ǝ��������ق����悢�_��m�点��B |

�W

�J

|

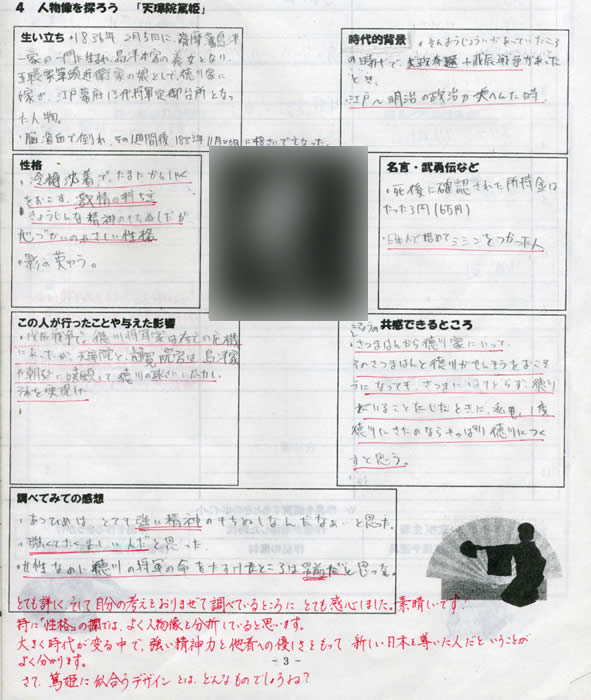

�P�D |

�u�ĕP�v�ɂ��Ēm��

|

|

| �@�@���ׂĂ������Ƃ\������ |

|

�@(�P)�@�F�B�����ׂĂ������Ƃ�m��

�@�@�}12�@���z�̔��\�P

���@�F�B�̒��ׂĂ������e�ɂ��Č����������B

|

���@���O�ɉ摜�Ƃ��ăR���s���[�^�ɂƂ肱��ł��������k�̃��[�N�V�[�g���v���[���e�[�V�����\�t�g�ʼnf���o���Љ��B

���@���k�����ׂĂ������Ƃɂ��đ��̐��k�Ɋ��z���B |

�@(�Q)�@�O���[�v�����A�b������

�@�@�}13�@���k�̃��[�N�V�[�g

�@�@�}13�@���k�̃��[�N�V�[�g

���@�R�`�T���̃O���[�v�ɂȂ�A�������������ׂĂ������e�ɂ��Ă��݂��ɔ��\�������B

���@�O���[�v�Ƃ��Ắu�ĕP�v�̐l�������܂Ƃ߁A��\�҂̐��k�����\����B

|

���@��\�҂����\�������e�������B |

�A�@�u�ĕP�̏�������v���C���[�W����

���@�����Œ��ׂĂ������e��F�B�̔��\�Ȃǂ��āA�ĕP�̐l�������v���`���A�u�ĕP�̏�������v�Ƃ��Ăǂ̂悤�ȃf�U�C�����������z�����Ă݂�B

���@�C���[�W��������x�ł܂��Ă�����A�C�f�A�X�P�b�`���s���B

|

�m���[�N�V�[�g�@�U���@ �V �͗l�̃A�C�f�A�X�P�b�`�����悤�n |

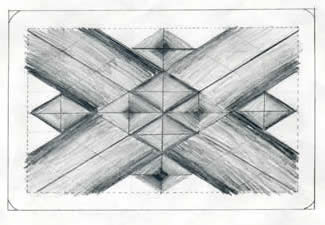

�}14�@���k�̃A�C�f�A�X�P�b�` |

���@���̒��ɃC���[�W�͂����Ă��A�G�Ƃ��ĕ`���\���Ȃ����k�͕��͂�ӏ������ł��悢�Ƃ������Ƃ�`����B�܂��A�P�̃A�C�f�A�X�P�b�`�����ł͂Ȃ��A�ł��邾����������`���A���̒�����悢���̂����߂��蕔�����Ȃ����킹���肷��ȂǁA�C���[�W���č\��������@��m�点��B |

| |

���@�l������������x�ł܂��Ă��鐶�k�ŁA�A�C�f�A�X�P�b�`�Ɉڍs�ł��Ȃ��A�܂��͉ӏ������ɂł��Ȃ��ŔY��ł��鐶�k�ɂ͎��̓_�ɗ��ӂ��Ȃ���ʎw�����s���B

�ʎw���ɂ����鍀��

�@�@�l�����͂ŏ����\������B

�A�@���͂̒��ŁA������\���Ă���P��P�P�����o���A������}�[�N�̂悤�ȒP���Ȍ`�ɒu��������Ƃǂ��Ȃ邩�Ƃ������Ƃ��l��������B

�B�@�`���v�����Ȃ��ꍇ�́A�P����ӏ������ɂ����A�P�ꂩ�甭�z�ł�����̂�A�z�Q�[���̗v�̂ŕʂ̂��̂ɒu�������Ĕ��z������B

�C�@���z�������̂�g�ݍ��킹����A�P���������肵�āA�����Ȃ�̃C���[�W��g�ݗ��Ă�悤�ɑ����B |

|

| |

�s�]���t

�y�S�z�@�u�ĕP�v�̂��Ƃɂ��Ď����Ȃ�ɒ��ׂ邱�Ƃ��ł���B

�y���z�z�@���ׂĂ������Ƃ���Ɏ����Ȃ�̐l�������C���[�W���C�A�C�f�A�X�P�b�`�ŕ\�������茾�t�ŕ\�������肷�邱�Ƃ��ł���B

�s�x���t

�v���悤�ɒ��ׂ邱�Ƃ��ł��Ȃ��������k�ɂ́A�O���[�v�̐��k�����ׂĂ������e���玩���Ȃ�̃C���[�W�����ނ��Ƃ𑣂��B

�C���[�W���Ȃ��Ȃ����߂Ȃ����k�ɂ́A���̐l���̐���������w�i��A�s�������ƂȂǂ��P�P�z�������A���R�ɐl�������v���`�����Ƃ𑣂��B |

|

| �Q�D |

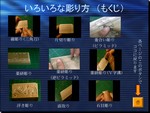

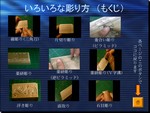

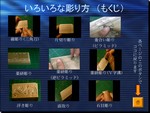

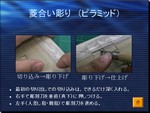

���낢��Ȓ�����ɂ��Ēm�遠�@��肽���f�U�C����������x�ł܂�����A������ǂ̂悤�ɂ��Đ��삷�邩�A���낢��Ȓ�����̋Z�@���w�тȂ���l���Ă����B

|

|

�}15�@���낢��Ȓ�����̐��� |

���@�����W�ɂ���A���낢��Ȓ�����ƕ����Ċw�K����悤�ɒm�点��B

���@�v���[���e�[�V�����\�t�g�ɂ��ẮA����̎��ƂŐ��k�����R�ɑ���ł��邱�Ƃ�`����B�܂��A�{���̊w�K�ł́A������̎�ނƒ����ďo���オ�闧�̂Ƃ��Ă̌`���ǂ̂悤�ɂȂ邩�Ƃ������Ƃ�m�邱�Ƃ��ړI�ł��邱�Ƃ�`����B |

�}16�@�H��������̐����P |

���@������̉���ɂ��ĕ\������Ă���A�j���[�V�������A�^�ォ��̐}�E�f�ʐ}�E�߂��猩���}�̂R�������猩���}�ł���Ƃ������Ƃ��������B

���@������ɂ���āA�g�p���钤�����̎�ނ�n�̕����Ȃǂ��ς�邱�Ƃ�m�点��B |

�}17 �H��������̐����Q |

���@����ɂ��ẮA�����ł͊ȒP�Ɍ�������x�Ƃ��A���̎��Ԃ͐��k�����R�ɑ���ł���悤�ɂ���B

���@���������g���Ƃ��͐n��Ɏw��u���Ȃ��A���͂̈��S���m�F����A����̊Ǘ���������ƍs���Ȃǂ̈��S�w�����s���B |

| ���@�v���[���e�[�V�����\�t�g�Ŋw���Ƃ����[�N�V�[�g�ɋL������B |

�m���[�N�V�[�g�@�S���@ �T ���낢��Ȓ�������w�ڂ��n

|

| |

�s�]���t

�y�Z�\�z�@��肽���ƍl���Ă���`(����)��ɂ͂ǂ̂悤�Ȓ����������悢���������邱�Ƃ��ł���B

�s�x���t

������ɂ���Č`��菇���قȂ邱�Ƃ����{�������Ȃ��痝��������B |

|

| �R�D |

�A�C�f�A�X�P�b�`��`��

���@�w�u���낢��Ȓ�����v���l�����āA�������C���[�W���Ă���A�C�f�A�X�P�b�`��[�߂�B |

�m���[�N�V�[�g�@�U���@ �V �͗l�̃A�C�f�A�X�P�b�`�����悤�n

|

�}18�@���k�̃A�C�f�A�X�P�b�`�P |

���@���t�Ŏ����̃C���[�W�������Ă��鐶�k�ɂ́A���̂��Ƃ𗯈ӂ��Ȃ���A�}�Ƃ��ăA�C�f�A�X�P�b�`���l��������B

�ʎw���ɂ����鍀��

�@�@���t����`��A�z������B(�w�}�`�Ȃ�)

�A�@��̓I�Ȃ���(���Ȃ�)���C���[�W�����āA������f�U�C����������B

�B�@�����ȃf�U�C����`�����A��������ׂă��C�A�E�g���l��������B

�C�@�P���ȃf�U�C���ƂȂ�Ȃ��悤�ɃA�N�Z���g�����邱�Ƃ��A�h�o�C�X����B |

|

| ���@�����܂ł̉ۑ�Ƃ��āA�A�C�f�A�X�P�b�`���l���Ă���B |

�m���[�N�V�[�g�@�U���@ �V �͗l�̃A�C�f�A�X�P�b�`�����悤�n

���@�ۑ�̒�o���͎����̂Q���O�ɐݒ肵�A���O�ɐ��k�̃��[�N�V�[�g���摜�Ƃ��ăR���s���[�^�Ɏ�荞��ł����B |

| |

�s�]���t

�y���z�z�@�Z�@���l�����A�C�f�A�X�P�b�`���l���邱�Ƃ��ł���B

�s�x���t

���t�ł̃C���[�W����A�C�f�A�X�P�b�`�ւ̈ڍs������Ɗ����Ă��鐶�k�ɂ́A�P���Ȍ`����ׂ���A�g�ݍ��킹����Ɨ�������A����������g�ނ悤�����B |

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@