�V�w�K�w���v�̂ɂ����āA����܂ňʒu�t���������܂��ł������u���z��\�z�̔\�́v���A�n���I�ȋZ�\�ƕ����Đ�������A���m�Ɉʒu�t����ꂽ�B���́u���z��\�z�̔\�́v�ɒ��ڂ��āA�{��ނ̓����ɂ����āAICT�����p�����ӏ��Ƃƕ\���W������������w�K�Ɏ��g�B �����̊�����ʂ��āA��i�ɍ��߂�ꂽ�v����ǂݎ�点�A�\���ɂ��Ă̈ʒu�t���𗝉������邱�Ƃɂ��A�w�K�w���v�̉���ɂ���u�\�z�̏�ʂł́A�ǂ̂悤�ȕ\�����@�ŕ\���̂����܂߂Č������邱�Ƃ��K�v�ɂȂ�A�ޗ���\�����@�Ȃǂ̑n���I�ȋZ�\�ɂ����錩�ʂ����ɍl���č\�z��g�ݗ��ĂĂ����v(���P)���Ƃ��ӎ�������悤�ɂ����B

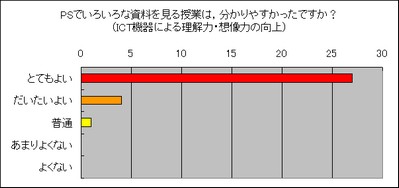

���ȏ��⎑���W�A���ւ̊g�厑���̒Ȃǂɔ�ׁAICT���g�����ӏ��Ƃ́A���������F�ɋ߂��F�����Ŋg�債�Đ��k�ɒ��邱�Ƃ��ł��A�܂��A���̎���������Ƃ��u���ɂł���̂������ł���B ICT�����p�����ӏ��Ƃ��ǂ̂悤�Ȍ��ʂ����������Ƃ������Ƃɂ��āA���ƌ�ɐ��k�Ɏ��{�����A���P�[�g����l�@����B

����F�}�[�J�[�́A���t���ɂȂ�ƍl������L�q�@�@

�u���z��\�z�̔\�́v�ɂ��������e�́A���p�ȂƂ������Ȃ������Ȃ̓����ł���B�������Ȃ���A���̂��Ƃɂ��Ă̎w���͓���A���̎藧�Ă��Ȃ��ɁA���k�ɔ��z�����邱�Ƃ͍�����B�����ŁA�{��ނł͂P�̋��ʃe�[�}��ݒ肵�A���k��l��l�Ƀe�[�}�ɂ�����钲�w�K�Ɏ��g�܂��邱�ƂŁA�C���[�W���ӂ���܂��邱�Ƃ��ł���ƍl�����B���̎��g�݂��ǂ̂悤�Ȍ��ʂ����������Ƃ������Ƃɂ��āA���ƌ�ɐ��k�Ɏ��{�����A���P�[�g����l�@����B

����F�}�[�J�[�́A���t���ɂȂ�ƍl������L�q

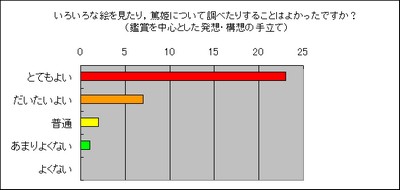

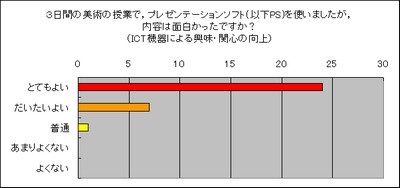

�}�Q�̃O���t���A���ʃe�[�}��ݒ肵�A�����������������Ƃ𑽂��̐��k���D�ӓI�Ɏ~�߂Ă��邱�Ƃ�������B�܂��A���k�̋L�q������A���ʃe�[�}��ݒ肵�����Ƃ̂悳�⎩�璲�ׂ銈����]�����Ă���L�q������ꂽ�B���ƊO�ł̊����Ƃ������ƂŁA���k�̕��S�ɂȂ邱�Ƃ��l�������A�K�v�Ȏ����̏Љ�Ȃǂ��܂߂āA���ׂĂ̐��k�����w�K�Ɏ��g�ނ��Ƃ��ł���悤�Ȏ藧�Ă��H�v�����B���̂悤�ɁA���k����̓I�ɏ������W���A�C���[�W�ɂȂ��Ă������Ƃ��Ӑ}���������́A���k�ɂƂ��Ă��V�N�ł���A�u�������邾���v�u�����`�������v�̔��p�̎��Ƃł͂Ȃ��A���슈���̔��z�E�\�z�̒i�K���ӎ������邽�߂ɂ��L���ł������Ǝv����B

�@�h�b�s�����p�����ӏ��Ƃ��ʒu�t����B �A����̂��߂̋��ʃe�[�}��ݒ肵�A�e�[�}�ɉ��������������Ɏ��g�܂���B

|

|

��Q���ł́A���̂Q�̎藧�Ă��u���āA���Ƃ��s�����B�P�́A�h�b�s���p��O���[�v��]��ʂ��āA���ʃe�[�}�u�ĕP�v�Ɋւ�����₻��ɑ����ۂȂǂɂ��Ċw���ŋ��L����}�邱�ƁA�����P�́A�v���[���e�[�V�����\�t�g�u���낢��Ȓ�����v���g���āA�\���Z�@�ɂ��Ă̊w�K������Ƃ������Ƃł���B

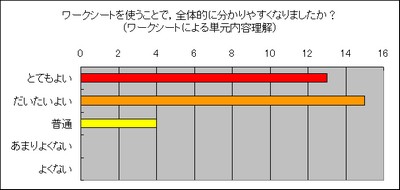

����F�}�[�J�[�́A���[�N�V�[�g���p�̌��ʂ̗��t���ɂȂ�ƍl������L�q

����܂ł̎��Ƃł́A���ׂĂ������e�������Ŕ��\��������A���k�����[�N�V�[�g�ɏ��������e���v�����g�Ɉ�����Ĕz�z�����肵�āA���̐��k�ɒm�点�邱�Ƃ����������B����Ɣ�r���āA�{���Ɏ��{�����h�b�s�ƃ��[�N�V�[�g�̑g�ݍ��킹�ɂ��藧�ẮA���k�̋L�q������A�����ł̔��\��v�����g���g�����ꍇ�Ɣ�ׂĕ�����₷�������Ƃ������Ƃ�����������B�܂��A�L�q�̒��ŋ����[�������̂́A���k�͑��̐��k���ǂ̂悤�ɒ��ׂ��̂��A�ǂ̂悤�ɍl���Ă���̂��Ƃ������Ƃɂ��đ�ϋ���������Ƃ������ƂƂł���B ���R�e�[�}�ł͂Ȃ��āA���k�ɂ�����x�̍ٗʂ������������ʃe�[�}��ݒ肵�āA�l�X�Ȏ藧�Ă��u�������Ƃ́A���k�ɂƂ��Ă͔��z���₷���Ȃ����ƍl�����A�w���S�̂�O���[�v�ł̊����ɂ����Ă��A���ʃe�[�}���L���ɓ����āA�������[�������ƍl������B�����̏[���͂��Ȃ킿�A���k��l��l�̃A�C�f�A���X�ɐ[�������邱�ƂɂȂ����Ă���Ƃ������Ƃ��A���k�̋L�q����Ԏw�����̐��k�̔����Ȃǂ���l�����邱�Ƃł���B �A�C�f�A���͂�����ƌł܂�O�̒i�K�ŁA�Z�@�ɂ��Ă̎w�����ł��邾��������₷���s���A���z�������̂���ɁA����Ɍ����ċ�̓I�Ɏv�l���Ă����͂�ICT�����p���č��߂Ă������B���̎��g�݂��ǂ̂悤�Ȍ��ʂ����������Ƃ������Ƃɂ��āA���ƌ�ɐ��k�Ɏ��{�����A���P�[�g����l�@����B

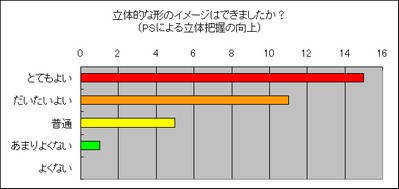

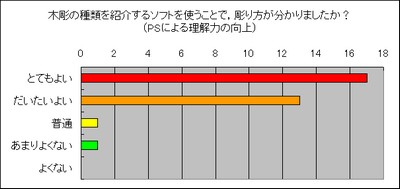

ICT�����p�����u���낢��Ȓ�����v�̋Z�@�w���ɂ��āA���k�̋����E�S�������A�܂��A������Ȃǂ̋Z�@�ɂ��Ă��������₷�������Ƃ������Ƃ��A�}�S�̃O���t���A���P�[�g�̃R�����g���番����B ���ȏ��⎑���W�ɂ���Z�@�̐����ł́A���ۂɂǂ̂悤�ɒ����������Ē���̂��Ƃ����C���[�W�����݂ɂ����B���z�Ƃ��Ă͋��t�����k�̖ڂ̑O�Ŏ��ۂɎ������Č����邱�Ƃł���B�������A����ɂ͋��t�����Z�w�����ł��邩�Ƃ����w���҂̋Z�ʂɂ��������ƁA���ׂĂ̐��k��������Ǝ�����������Ŏ��Z�w�����ł��邩�Ƃ����������̖�肪�o�Ă���BICT�̊��p��ʂ��Ă̎��Z�w���́A�������������������ł����i�ł���ƌ����邾�낤�B

|

��R���ł́A���̂R�̎藧�Ă��u���āA���Ƃ��s�����B�P�ڂ̓A�C�f�A�X�P�b�`�ɂ��āA�O���̒��������̐��ʂ����܂��āA�O���[�v��]���s���Ƃ������ƁB�Q�ڂ̓v���[���e�[�V�����\�t�g�u���낢��Ȓ�����v�����ۂɐ��k�����삵�A�Z�@�ɂ��Ċw�K����Ƃ������ƁB�R�ڂ̓A�C�f�A�X�P�b�`����ɁA�\�t�g�Ŋm�F�����Z�@�܂��Ȃ��畽�ʐ}��`�����Ƃł���B

�ۑ�Ƃ��Ă����A�C�f�A�X�P�b�`�ɂ��āA�O���Ɠ����悤�ɃX�N���[���ɉf���o���A�Љ����ŃO���[�v��]�̎��Ԃ��s�����B���̊������ǂ̂悤�Ȍ��ʂ������������k�ɍs�����A���P�[�g����l�@����B

����F�}�[�J�[�́A���[�N�V�[�g���p�̌��ʂ̗��t���ɂȂ�ƍl������L�q ���k�͑��̐��k�̃A�C�f�A�X�P�b�`�ɑ��āA�ƂĂ����������邱�ƂƁA�X�N���[���ɉf���o�����X�P�b�`��O���[�v��]�ő��̐��k�̃X�P�b�`�����邱�Ƃ��ł��邱�Ƃ́A���k�ɂƂ��Ċy���������ł���Ƃ������Ƃ��A���k�̋L�q�Ȃǂ����������B���̂悤�ȋL�q�͑��ɂ���������ꂽ�B

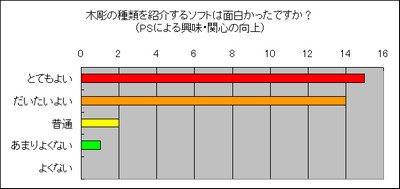

�O���ŏЉ���v���[���e�[�V�����\�t�g�ɂ��āA�{���ł͐��k���炪���삵�A������̋Z�@�ɂ��Ċw�K��i�߂��B�܂��A���̂ʂɕ`���\�������e�}�ɂ��āA�ǂ̂悤�ɕ`���悢���Ƃ������Ƃɂ��Ă��v���[���e�[�V�����\�t�g��p�����B�����̊w�K�������ǂ̂悤�Ȍ��ʂ����������Ƃ������Ƃɂ��āA���k�Ɏ��{�����A���P�[�g����l�@����B

�}�T�̃A���P�[�g���ʂ���A�v���[���e�[�V�����\�t�g�̃A�j���[�V�����⓮�悪�A���̓I�Ȍ`���C���[�W����͂̌���ɂ��Ȃ������Ƃ������Ƃ��l������B

�}�U�̃A���P�[�g���ʂ���A�v���[���e�[�V�����\�t�g���g�����ƂŁA���k����̓I�Ȓ�����ɂ��ė������₷�������Ƃ������Ƃ�������B

�v���[���e�[�V�����\�t�g�ŁA���k�����[�N�V�[�g�ɏ����Ă������w�K�̓��e��A�C�f�A�X�P�b�`��������ƂŁA����܂ŃC���[�W��A�C�f�A���܂Ƃ܂��Ă��Ȃ��������k�̎Q�l�ƂȂ�A��ōs�����O���[�v��]�̊������ɂȂ��������Ƃ��A���[�N�V�[�g�̃R�����g�Ȃǂ��番�������B �܂��A�v���[���e�[�V�����\�t�g�u���̓I�ɃC���[�W����v��p���������e�}�̐����Ɋւ��Ă� �A�A�j���[�V�����̌��ʂɂ��A���ʂ𗧑̂Ƃ��ĂƂ炦��͂����܂����Ɛ��@�ł���B �܂��A�u���낢��Ȓ�����v�ɂ��Ă̊w�K�Ɋւ��ẮA�p�\�R���������ő��삵�Ȃ���w�K�ł���Ƃ������Ƃ����k�ɂ͍D�]�ł������B����܂Łu���̋Z�@������Ă݂����v�Ƃ��u���������`�ɒ����Ă݂����v�Ǝv���Ă͂��Ă��A��������\���ɗ����ł��Ă��Ȃ�������A���t�ɂ����˂邱�Ƃ��ł��Ȃ������肵�āA�������邱�Ƃ��������B�u������Ȃ��������e���A�����ő��삵�Č��邱�Ƃ��ł��A������Ȃ��Ƃ���͉��x�ł��J��Ԃ��m�F�ł��邱�Ƃ��悩�����v�Ƃ������z�k���畷�����Ƃ��ł����B�����ő��삷�邱�Ƃɂ���āA�[�������܂ʼn��x���m�F�ł��邱�Ƃ��A���̎��̒i�K�ł���C���[�W��A�C�f�A����̓I�ȑ����f�U�C����`���Ƃ��̈ӗ~�ւƂȂ������ƍl������B

|