Ⅲ 各教科の調査結果の分析

※中学1年生の調査については、小学6年生の学習内容としているため、小学校の項で分析している。

小学校社会

知識や技能の定着を図るためにも、既習事項や生活との関連をもたせる授業を

小学5年生と小学6年生では、すべての 評価の観点、内容・領域において、「おおむね達成」の基準を上回った。特に、小学5年生においては、「観察・資料活用の技能・表現」の評価の観点、「安全を守る」、「県のようす」の内容・領域以外は、「十分達成」の基準と同等か上回った。中学1年生では、「社会的事象についての知識・理解」の評価の観点、「我が国の歴史」、「我が国の政治の働き」の内容・領域が「おおむね達成」の基準を下回った。また、3学年を通して、児童の生活との結び付きを感じにくい単元ほど正答率が低いという傾向が見られた。そこで、小学校社会科においては、これから更に、社会的事象に対する児童の興味・関心を高め、知識や技能の確実な定着を図る指導の工夫が必要である。 |

この後、評価の観点については、以下のように記す。

○社会的な事象への関心・意欲・態度 → 本調査では設定なし

○社会的な思考・判断 → 「思考・判断」

○観察・資料活用の技能・表現 → 「技能・表現」

○社会的事象についての知識・理解 → 「知識・理解」

| ア | 結果の概要 |

||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

(ア) |

教科全体及び設問毎正答率 | ||||||||||||||||||

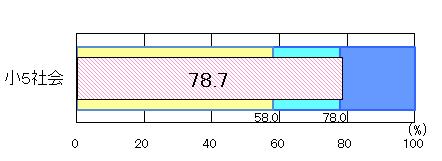

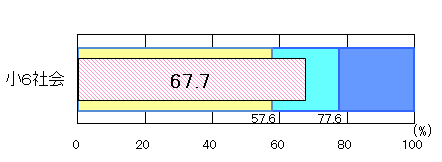

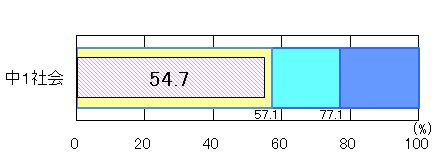

小学5年生の教科全体正答率は、「十分達成」の基準を上回っており、小学6年生で「おおむね達成」の基準を上回っている。しかし、中学1年生では、「おおむね達成」の基準を下回っており、学年が上がるごとに低くなっている。 |

|||||||||||||||||||

(イ) |

評価の観点別正答率 ①小学5年生

「思考・判断」と「知識・理解」については、「十分達成」の基準を上回った。また、「技能・表現」については、「十分達成」の基準には達しなかったが、「おおむね達成」の基準を上回っており、良好な結果であった。中学年は、身近な地域の学習であり、見学や実物に触れるなどの活動を多く取り入れるなど、児童の主体性を大切にした単元づくり、授業づくりが行われている成果が出ていると考えられる。 ②中学1年生

「思考・判断」については、「おおむね達成」の基準を上回った。しかし、「技能・表現」については、「おおむね達成」の基準をわずかに上回っただけであり、「知識・理解」については、「おおむね達成」の基準を下回った。「技能・表現」については、特に「年表や政策についてまとめた文章等の資料から読み取ること」に課題が見られた。これは、資料のどこに着目すべきかがわからなかったり、複数の資料を関連付けられなかったりしたためと考えられる。「知識・理解」については「徴兵令」などの用語やそれぞれの時代の特徴の理解に課題が見られた。 ③小学5年生・小学6年生・中学1年生の「知識・理解」の観点の比較

小学5年生の「知識・理解」については、「十分達成」の基準を上回っており、小学6年生では、「おおむね達成」の基準を上回っている。しかし、中学1年生では、「おおむね達成」の基準を下回っており、学年が上がるごとに正答率が低くなっている。これは、高学年の学習内容が、日本の国土や産業、歴史、世界とのつながりなどであり、中学年の学習内容と比べて身近な生活との結び付けることが難しくなるため、授業の中で、児童の興味・関心を高めるような適切な事象が提示できていなかったり、事象の関連や時代の流れの中で知識を習得させられなかったりしていることが考えられる。

|

||||||||||||||||||

(ウ) |

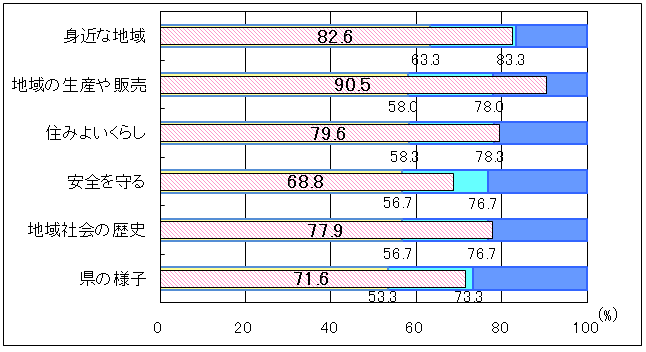

内容・領域別正答率 ①小学5年生

②小学6年生

③中学1年生

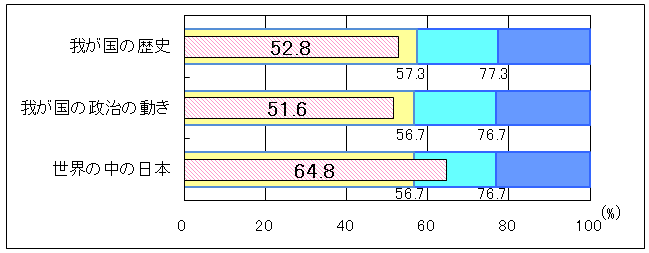

小学5年生では「地域の生産や販売」、小学6年生では「食料生産の様子と国民生活」、中学1年生では「世界の中の日本」が高い正答率であった。しかし、内容・領域別ごとに正答率の差が見られることが分かる。特に、中学1年生の「我が国の歴史」と「我が国の政治の働き」については、「おおむね達成」の基準を下回った。このことについては、平成21年度も同様に低い傾向が見られた。歴史や政治など児童が自分の生活との結び付きを感じづらい内容・領域については、社会生活や社会的事象の仕組みを理解したり、事象について考えたりすることが難しくなるためと考えられる。 |

||||||||||||||||||

| イ | 経年比較 |

||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||

(ア) |

「小学5年生」の経年比較(同一学年) ①評価の観点別正答率

平成21年度の「技能・表現」は「十分達成」の基準を上回っていたが、平成22年度の調査では「十分達成」の基準を下回っている。さらに、到達度分布(図8)を見ると、「十分達成」の割合が17.7%低下し、「要努力」の割合が23.6%上昇している。

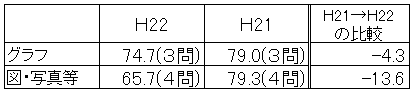

そこで、「技能・表現」について、資料の内容を「グラフ(統計)」と「図・写真」に分けて、正答率を比較することとした。その結果、表1のようにグラフの読み取りよりも、図や写真等の資料を読み取ってまとめたり、表現に生かしたりするという設問の正答率が13.6ポイントも低下していることが分かった。このことから、グラフを基に、社会的事象の変化や大まかな傾向をとらえることはできているが、図や写真などを基に情報を取り出したり、比較したりすることが十分に身についていないことがうかがえる。

|

||||||||||||||||||

(イ) |

「中学1年生」の経年比較(同一学年) ①評価の観点別正答率

平成21年度の「知識・理解」は「おおむね達成」の基準をわずかに上回っていたが、平成22年度の調査では「おおむね達成」の基準を下回っている。さらに、到達度分布(図10)を見ると、「十分達成」の割合が6.2%低下し、「要努力」の割合が10.5%上昇している。

そこで、「社会的事象についての知識・理解」について、選択式と短答式に分けて、正答率を比較することとした。その結果、表2のように文章による選択式の問題の正答率が16.7ポイントも低下していることが分かった。このことから、児童が獲得した知識は断片的なものとなっており、事象同士や時代の流れの中で関連付けて理解できていないことがうかがえる。

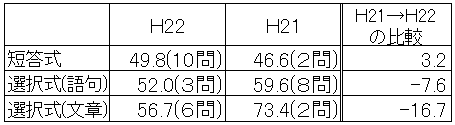

②内容・領域別正答率

「我が国の歴史」と「我が国の政治の働き」については、平成21年度は「おおむね達成」の基準をわずかに上回っていたが、平成22年度は「おおむね達成」の基準を下回った。特に、「我が国の歴史」については、これまでも課題とされており、最も指導改善を図っていく必要のある内容・領域である。

さらに、中学1年生の設問毎正答率を見ると、「我が国の歴史」の中では、特に、明治時代以降の学習内容について正答率が低いことが分かる。現代に近付いていくことで現在の生活との関連が分かりやすくなるというよさはあるものの、登場する歴史上の人物や取り扱う出来事が多く、時代背景も複雑になるために理解しづらくなるということが考えられる。

|

||||||||||||||||||

(ウ) |

「活用」に関する問題についての経年比較 「活用」に関する問題を、大きく次の2つに分けて比較することとする。 A:社会的な問題や社会の中で直面しそうな問題に対して自分の考えや解決策を論述させる設問 B:社会的事象の特色や関連を考えたり、意味・意義を解釈したりしたことを説明させる設問

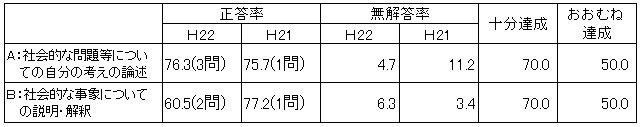

小学5年生は「社会的な問題等についての自分の考えの論述」については、正答率が高くなり、無解答率は低くなっている。また、「社会的事象についての説明・解釈」については、正答率が低くなり、無解答率は高くなっている(表3)。中学1年生は「社会的な問題等についての自分の考えの論述」については、正答率が高くなり、無解答率は低くなっている。また、「社会的事象についての説明・解釈」については、正答率は高くなり、無解答率は低くなっている(表4)。

|

||||||||||||||||||

| ウ | |||||||||||||||||||

|

平成22年度の結果の概要を踏まえ、傾向1では「知識・理解」について、傾向2では「表現・技能」の中でも、特に、図や年表などの資料を活用したり必要な情報を読み取ることについて設問レベルで分析する。また、経年比較を踏まえ、傾向3では、自分の考えを論述したり、事象の関連や意味などを説明することについても設問レベルで分析する。

|

||||||||||||||||||

傾向1 |

自分たちの生活との関連が分かりづらい単元の「社会的事象についての知識・理解」に課題がある。 ○ 解答状況 「おおむね達成」の期待正答率55.0に対し、正答率は、37.0であり、18.0ポイント下回っている。自動車工場では、大量生産を可能とするためにロボットが使われていることは理解している。しかし、もう一つの理由として、働く人の安全を守るためにロボットが使われていることには、なかなか目が向きにくかったためと考えられる。

自動車工場における努力や工夫を考えさせる際には、実際に見学して、工場で働いている人々の「安全を確保してほしい」、「良い品質の商品をつくりたい」などの仕事への思いや願いに迫らせることが大切である。また、実際に見学ができなかった場合は、溶接や塗装などの行程において、ロボットを使っている写真やVTRなどを見せるなどして、ロボットがなかったらどうなってしまうのかということを考えさせる指導が効果的である。 ○ 解答状況 「おおむね達成」の期待正答率60.0に対し、正答率は、39.4であり、20.6ポイント下回っている。ノルマントン号事件の説明の中にある「不平等な条約」という言葉から条約を結んだ時期を問うたため、時代の流れが混乱し、「明治時代のはじめ」または「明治時代の終わり」と解答したことが考えられる。 ○ 指導法改善の手立て 条約改正の学習を行う際には、「いつごろ条約を結んだのか」、「どんな条約だったのか」など前時までの学習を想起させて、どのような点を改善するために条約の改正を行おうとしたのかを考えさせることが必要である。その際、流れや関係を図や年表にまとめさせたり、当時の人々の思いを想像させたりしながら、時代の流れの中で歴史上の人物や出来事などを理解させていくことが大切である。

|

||||||||||||||||||

| 傾向2 |

図や年表などの資料を活用したり必要な情報を読み取ったりすることに課題がある。 ○ 解答状況 「おおむね達成」の期待正答率60.0に対し、正答率は、52.7であり、7.3ポイント下回っている。しかし、大問1の(1)の地図の上が「北」となっていることを理解しているかを見る設問は、「おおむね達成」の期待正答率65.0に対し、正答率は、82.2であり、17.2ポイント上回っていた。つまり、地図が北を上にして表してあることは理解できていても、四方位を活用して表現する経験が不足していることが考えられる。

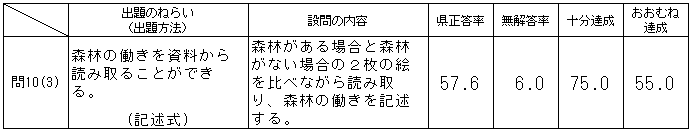

類似問題である第6学年の[大問7の(1)②]で、日本の東の端の島を地図上から答える設問についても「おおむね達成」の期待正答率60.0に対し、正答率は、55.2であり、4.8ポイント下回っていた。社会科の授業にかかわらず様々な場面で、地図などを取り扱う際には、「上下」「左右」ではなく意図的に四方位を使わせるようにしていくことが大切である。 ○ 解答状況 「おおむね達成」の期待正答率55.0に対し、正答率は、57.6であり、2.6ポイント上回るにとどまった。森林がある場合と、森林がない場合の2枚の絵から、森林のはたらきを説明するための違いを見いだすことができなかったためと考えられる。 ○ 指導法改善の手立て 複数の資料から必要となる情報を読み取らせる際には、共通点や相違点に目を向けさせることが大切である。そして、それが森林のはたらきと関係があるのかどうかを考えさせていくようにするといったステップを踏むことで、何を読み取るのかを明確にしていくことが資料活用能力を高めることにもつながっていくと考える。

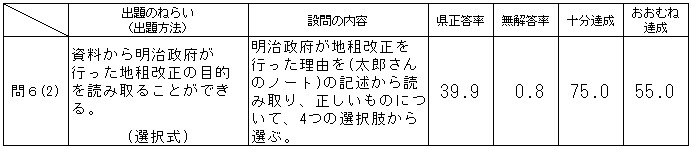

○ 解答状況 「おおむね達成」の期待正答率55.0に対し、正答率は、39.9であり、15.1ポイント下回っている。収入を安定させるために、年貢ではなく現金で納めさせるようにした理由を、明治政府が進めた主な政策についてまとめられた資料から読み取れなかったことが考えられる。

明治時代の学習の初めには、政府が徴兵令や地租改正、官営工場の設立など様々な政策を行っていることについて学習する。その際、それぞれの政策について「なぜこのような政策を行ったのか」を調べさせたり、それらを基にして「明治政府はどんな国づくりを目指したのか」などについて、政策と関連付けながらまとめさせたりしていくことが大切である。さらに、児童の視野を広げさせたり、時代背景に気付かせたりするために、それらのことを政府の立場からだけでなく、国民の立場からも見ていくような指導が必要である。

|

||||||||||||||||||

傾向3 |

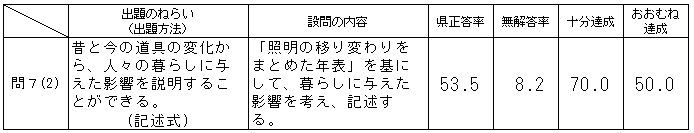

社会的事象の関連や意味などを説明したり解釈したりする力に課題がある。 ○ 解答状況 「おおむね達成」の期待正答率50.0に対し、正答率は、53.5であり、3.5ポイント上回るにとどまった。また、無解答率は8.2であった。「電とう」の前に使われていた「あんどん」や「ランプ」の絵や気付きの欄から、火事の心配や火がないとつけられない不便さについて考え、「電とう」になったことのよさについてまとめる力が不足しているためと考えられる。

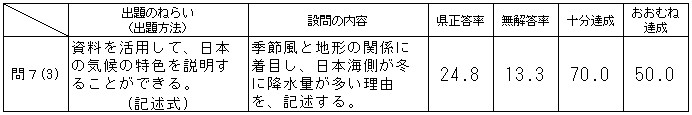

昔の道具の学習では、体験学習をしたり、調べたことを年表にまとめたりする活動がよく行われている。そこで、体験や調査をした感想をまとめさせたり、交流させるたりすることで、当時の人々の思いや願いを想像させ、道具の変化だけでなく人々のくらしがどのように変化したかまでを考えさせることが必要である。  ○ 解答状況 「おおむね達成」の期待正答率50.0に対し、正答率は24.8であり、25.2ポイント下回っている。「しめった風」ということばを使うことはできても、資料を基に、山地との関係に着目して説明することができなかったためと考えられる。

「季節風の影響で、日本海側が冬に降水量が多い」という事実について理解することはできているが、その理由を説明できない児童が多いことが考えられる。社会的事象の意味や関連などを説明したり解釈したりする力を育てるためには、授業の中で、教師が「なぜ?」、「どうして?」という発問を意図的に行い、事象の意味や関連について考えたり話し合ったりする場を設定することが大切である。また、実際に図を書かせたり、ICT機器をもとにして立体的にとらえさせたりしていくように工夫することも効果的である。

○ 解答状況 「おおむね達成」の期待正答率50.0に対し、正答率は、56.7であり、6.7ポイント上回るにとどまった。また、無解答率は16.2であった。元が2度にわたって攻めてきたことと、鎌倉幕府が滅びていったことの1つ1つは理解していても、それらを結び付けて考えることができなかったためと考える。そのため、「『元軍』ということばを使って」という条件を設定したことで、自分の考えを表現することが難しくなったためと考えられる。

それぞれの時代を代表する歴史上の人物の業績やかかわる出来事について学習する際には、言葉だけの暗記とならないように、時代の流れの中で内容やねらいに至るまでを理解させなければならない。具体的には、「なぜ?」、「どうして?」という発問を行うことで、時代背景を基に、人物や当時の人々の願いや意図に迫らせることが必要である。また、授業の終末に、今日の学習をまとめさせたり、感想を書かせたりする際に、キーワードとなる言葉や習得させたい内容を盛り込ませるように工夫することも効果的である。

|

||||||||||||||||||

| エ | これからの指導に向けて |

||||||||||||||||||

本調査では、児童の生活との結び付きが薄い内容・領域の正答率が低いこと、また、「社会的な事象の特色や関連を説明すること」や「社会的な事象の意味・意義を解釈すること」に課題があることが分かった。 新学習指導要領においては、社会的な見方や考え方を養い、そこで身に付けた知識、概念や技能などを活用し、よりよい社会の形成に参画する資質や能力につないでいくことが求められている。そのためにも、思考力・判断力・表現力の基盤となる知識や技能の定着と、言語活動の充実に継続して取り組んでいくことが必要と考える。 ア 当事者意識を高めるために イ 観察・資料活用の技能・表現を高めるために 体験したことや調査したことをまとめたり、それを基にして自分の考えを表現したりする力を高めるためには、新学習指導要領にもあるように、発達の段階に応じた指導が大切である。資料を提示する際にも、この資料から気付かせたいことが何なのか、この資料の読み取りを通して身に付けさせたい力は何なのかということを、教師自身が明確にして資料を選択したり、発問を考えたりすることが大切となってくる。また、見学や資料から分かったことをまとめたり、話し合ったりするような場を意図的・計画的に設定する必要がある。 ウ 学習内容を関連付ける工夫 エ 「思考力・判断力・表現力」の評価

| |||||||||||||||||||

| オ | 授業実践に参考となるリンク |

||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||