Ⅲ 各教科の調査結果の分析

※中学1年生の調査については、小学6年生の学習内容としているため、小学校の項で分析している。

中学校理科

生徒一人一人の実態に応じたきめ細かな指導の徹底

|

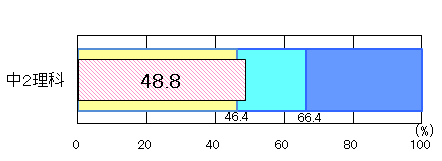

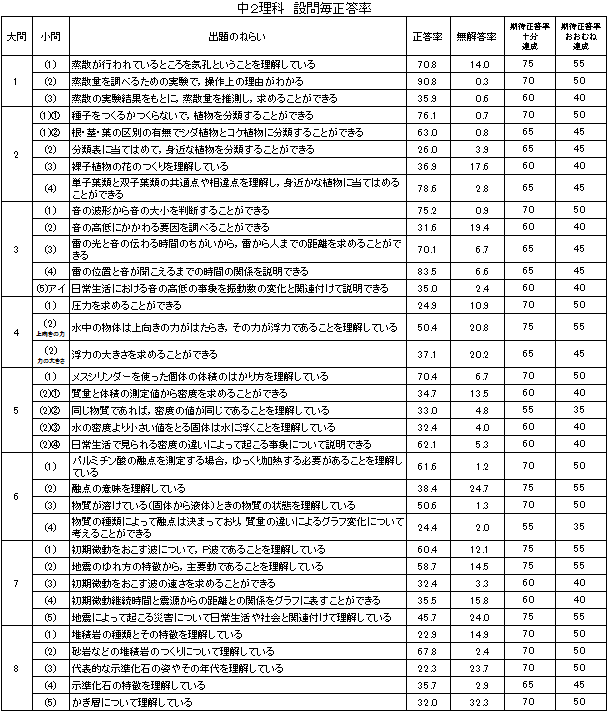

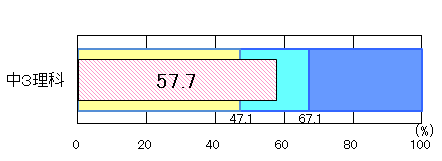

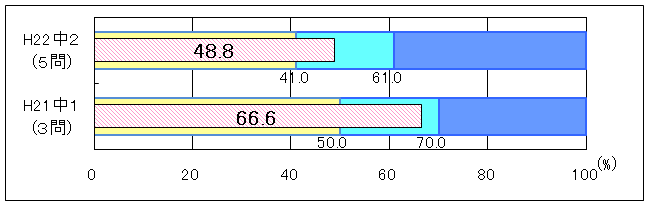

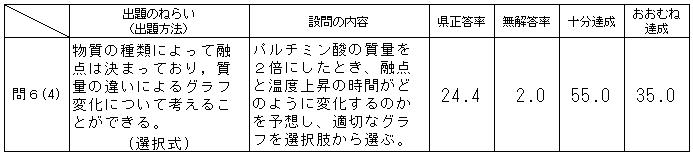

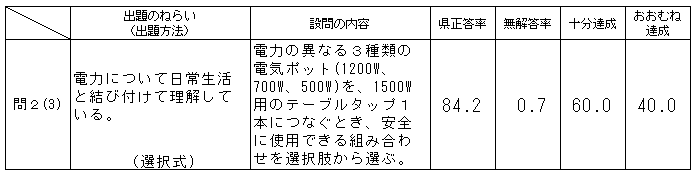

教科全体正答率は、中学2年生、3年生ともに「おおむね達成」の基準を上回っている。しかし、内容・領域別正答率は、中学2年生は「大地の成り立ちと変化」と「身の回りの物質」、中学3年生は「天気とその変化」と「化学変化と原子・分子」の正答率が低い。また、設問ごとに見た傾向は、観察や実験の結果を分析して解釈する問題や自分の考えを文章やグラフで表現する問題に課題が見られる。 そこで、地学領域と化学領域を中心に、授業中に学習内容を振り返る時間の確保、家庭学習の充実など、生徒一人一人の実態に応じたきめ細かな指導を徹底する必要がある。また、基礎的・基本的な知識・技能の定着、目的意識をもった観察・実験の徹底、言語活動の充実などを通して、科学的な思考力・表現力の育成を図る必要がある。 |

この後、評価の観点については、以下のように記す。

○自然事象への関心・意欲・態度 → 本調査では設定なし。

○科学的な思考 → 「思考」ただし本文中では「科学的な思考」

○観察・実験の技能・表現 → 「技能・表現」

○自然事象についての知識・理解 → 「知識・理解」