文章から必要な情報を読み取り、整理することはできているが、読み取ったことを基に自分のものの見方や考え方へと発想を広げること(自分の意見の形成)に課題が見られる。

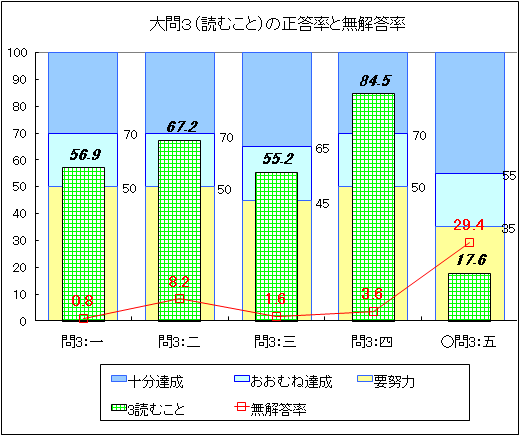

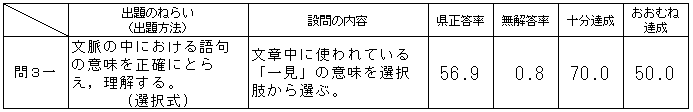

[中学2年生 大問3の一]

○ 問題の概要

○ 解答状況

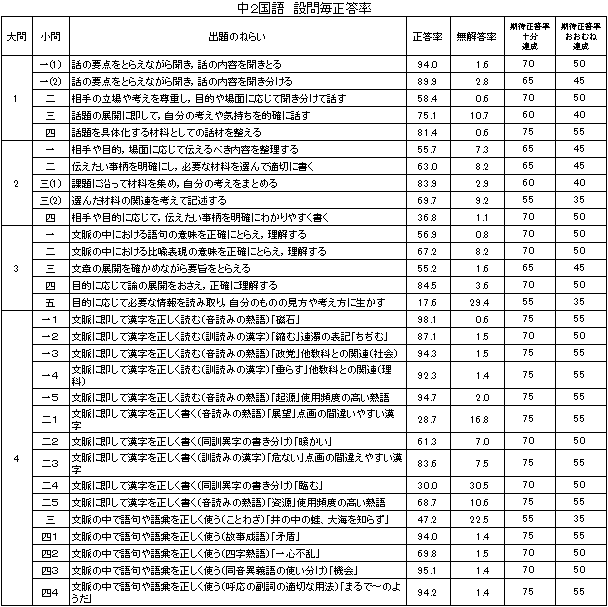

正答率は56.9であり、「おおむね達成」の期待正答率を6.9ポイント上回った。しかし、語句の理解が内容読解の基礎・基本であることと選択式の問題であることを考えると、この結果は課題であると考える。「一見」は中学生が日常使う言葉ではないことが結果の一因と考える。また、文脈から語句の意味を推量できない背景には読書量の差があるのではないかと考えられる。

○ 指導法改善の手立て

日ごろの授業の中で、「初読」を大切にすることが効果的である。生徒が各自で「初読」の際に、読めない言葉、意味の分からない言葉を取り上げて、調べたり人に尋ねたりして地道に語彙を増やしていくように、指導することが大切である。指導者が意識的にいくつかの言葉を取り上げて学級全体に語彙拡充の意識を持たせることと、それを継続させるために発表の機会を設けるなど個人の学習を全体に広げることが効果的である。

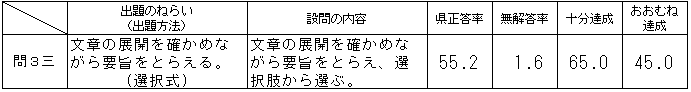

[中学2年生 大問3の三]

○ 問題の概要

○ 解答状況

正答率は55.2であり、「おおむね達成」の期待正答率を10.2ポイント上回った。しかし、選択式の問題であることを考えると、この結果は課題であると考える。この説明的文章のタヌキとアナグマの部分は筆者の意見を際立たせるための具体例だが、内容の面白さに引きずられて額縁構造を忘れ、要旨をとらえ損ねたことが考えられる。

○ 指導法改善の手立て

説明的文章を読むときは、文章の中心的な部分と付加的な部分や事実と意見を読み分け、文章に印を入れることによって、構成や論の展開を視覚的にとらえさせる効果もねらう。そして、要点をとらえ、要旨をとらえるというような「読み方」に重点を置いた学習が時には必要である。

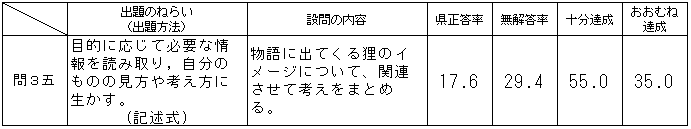

[中学2年生 大問3の五]

○ 問題の概要

○ 解答状況

正答率は17.6であり、「おおむね達成」の期待正答率35.0に対して17.4ポイント下回った。無解答率も29.4であり、全問題中2番目に高かった。要因として、次のことが考えられる。

1.思考の道筋が認識できない。

2.文章に書かれたタヌキの習性が読み取れない。

3.物語に出てくるタヌキのイメージがわかない。

4.自分の考えをまとめることができない。

○ 指導法改善の手立て

文章に書かれていることを読み取るだけでなく、関連することへと視野を広げることも大切である。ここでは、次の3ステップで解答に導くとよい。

①文章に書かれたタヌキの習性のうち、自分が着目したものを明らかにする。

②着目したタヌキの習性から導かれる、物語に出てくるタヌキのイメージをもつ。

③自分の考えをまとめる。

|