|

|

|

| アンケート調査の結果やこれまでの実践を整理し,生活・学習習慣を身に付けさせていくための指導のポイントをまとめてみました。 |

|

|

|

|

|

| 本研究委員会では,低学年の子どもに身に付けさせたい生活・学習習慣を洗い出し,学校で直接・間接的に指導できるものを一覧にまとめました。 |

| 指導項目一覧はこちら |

| 一つの項目の中に,具体的な内容が複数あるものについては,下の表のように,段階を意識しながらまとめました。このように,身に付けさせたい行為をスモールステップに分けておくことで、実態にあった具体的な指導をすることが可能になります。子どもに「先生の話はしっかり聞きましょうね」と言っても,しっかり聞くとは,どういう聞き方なのか分からない子どももいます。どのような聞き方をすればよいのか,一つ一つ教えていくことが大切です。 |

| 子どもが少し努力すれば身に付けることができることを教え,できたらほめます。ほめられた子どもは,自信が付き,次のステップへ意欲的に進んでいこうとします。 |

| 聞く |

| ・先生や友達の話をさえぎらずに聞く |

| ・私語をせずに聞く |

| ・話す人を見てしっかり聞く |

|

| ・うなずきながら聞く |

| ・自分の考えと同じか違うかを考えながら聞く |

|

|

|

入学当初・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2年生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |

|

| 今回の調査では,自由記述の欄に,身に付けている生活・学習習慣の個人差が大きく,指導に困っている教師の声が書かれていました。 |

| アンケートの結果はこちら |

| 個人差に応じた指導は,その差が大きければ,大きいほど難しくなります。しかし,今できていないことが,急にできるようにはなりません。やはり,段階を追って子どもたちは,よりよい行為を身に付けていきます。その子にあった段階を細かく設定し,指導をしていく以外に方法はないと思います。「できない」という子どもの見方ではなく「○○はできる」という子どもの見方で指導していくことを心掛けたいものです。 |

|

|

|

|

| ポイント② 具体的で,丁寧な指導を心掛ける |

上へ戻る  |

|

| 幼稚園や保育園では,遊びを生かしたり,環境を整えたりすることによって子どもの意欲を高めながら指導が行われています。子どもの学びの連続性を考慮し,特に1年生の指導においては,幼稚園や保育園での指導方法を積極的に取り入れていく必要があります。 |

|

|

| ・<ゲームを取り入れた実践例> 正しい箸の使い方 |

|

|

|

| 学校生活の大半を過ごす教室の環境は,学習を助け学習意欲を高め,学級生活を楽しくするのに大きな役割を果たすものです。生活・学習習慣の育成にも,教室環境から子どもたちに働きかけるような工夫をしましょう。 |

|

|

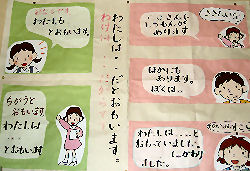

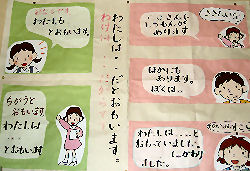

| <掲示の仕方の工夫例 ~話型の提示~> |

| 教室には,よく話型の掲示がされています。子どもたちは,この話型を見ながら言い方を学習していきます。しかし,この話型を一度に提示してしまうと,どの型を使って言えばよいのかとまどってしまう子どももいます。 |

| 教師が一度に提示するのではなく,「です」「ます」を使っている子どもの発言をほめ,「みんなも○○さんの言い方をまねしていこうね」と言って話型を提示します。また,友達の発言に対して「えっ,どうして」と言う子どもの発言を取り上げ,「○○さんは,お友達の言っていることをよく考えながら聞いているね。すばらしいね。分からないことがあるときは,話が終わった後に○○さんに質問があります,と言えばいいんだよ。」と話型を示していきます。このように,子どもの発言を取り上げながら,話型を提示し,活用させていくことが定着につながります。 |

|

|

|

| <掲示物の工夫例 ~靴のひもの結び方~> |

| 蝶結びの仕方を教えて教室に提示します。左の写真の靴のひもの部分は,実際のひもが使用されています。ひも靴を履いている子どもも,履いていない子どもも,遊びながら練習できるようにします。ひもを結ぶという行為は,靴だけでなく,水着やエプロンのひもを結ぶときなど,生活の中で必要になるスキルです。遊びの要素を取り入れながら,楽しく身に付けさせていきたいものです。 |

|

|

|

|

|

|

| 言葉で説明するより,実際に具体物を見せたり,触らせたり,絵で示したりすることが低学年の子どもは理解しやすいようです。また,集中して話を聞くことができるようにもなります。具体物や絵カードなどを使用しながら,どうすればよいのかを分かりやすく示し,なぜそうした方がよいのかを納得させていきましょう。 |

| ・ <絵カードを利用したトイレの使い方の指導例> |

|

|

|

| ・ 指示命令ではなく,問いかける言葉掛けをする |

| 「席に着きなさい」という指示を繰り返し行うと,子どもは,先生の言葉掛けを合図に席に着くようになります。しかし,これだけでは,いつまでも自律的段階へは進めません。「チャイムが鳴りました。みんな席に着いていますか」と問いかけることで,子どもは,チャイムの合図と,自分の行動を確認します。このように,確認させるような問いかけを繰り返すことで,自発的に行動できるようになっていきます。当たり前のことなのですが,もう一度,子どもたちへの言葉掛けを見直すことが必要です。 |

| ・ 「○○するにはどうすればよいか」を問いかける |

| 学習道具を忘れがちな子どもに,「明日は,持ってきなさいよ」と言っても,なかなか改善されないことがあります。このような場合は,家庭に協力を依頼するのは,もちろんですが,宿題を忘れないようにするためにはどうすればよいかを子ども自身に問い,考えさせるようにします。自分で考えて行動させることは,自らの意志で自発的に物事を処理する能力を育てていくことにもつながります。 |

| ・ ほめる |

低学年の子どもは,ほめて育てたいものです。機会をとらえて,ほめることにより,子どもの生活や学習に対する自信をもたせ,意欲を引き出していくことができます。ほめることは,他の子どもにも好ましい影響を与えます。子どもたちにこうなってほしいという教師の期待を,ほめながら伝えていくことで,子どもたちによりよい習慣を身に付けさせていきたいものです。

|

| 子どもの具体的なほめ方について |

| ・ しかる |

| 子どもに自分の誤りを認めさせ,反省させるためにしかることがあります。低学年の子どもをしかるときに,大声で感情的にしかっても,肝心の内容が伝わらないことがあります。子どもをしかるときは,声を張り上げず,問題点を具体的に示し,「先生はここがよくないと思うよ」と“聞かせる”ように心掛けたいものです。また,しかるときには,過去の失敗を持ち出したり,他者と比較したりすることは,避けるようにした方がよいでしょう。 |

|

|

|

| ポイント③ 全職員の共通理解と共通実践を図る |

上へ戻る  |

|

|

| 今回の調査では,ほとんどの生活・学習習慣の項目について,7割以上の低学年教師が「重点を置きたい」「どちらかと言えば重点を置きたい」と考えていることが分かりました。 |

| アンケート結果はこちら |

| 左のグラフは,「正しい姿勢で学習する」の項目について,教職経験年数別に重点の置き方を比較したものです。「重点を置く」の数値を見ると経験年数によって違いがあることが分かります。 |

|

| このように,指導項目を細かく見ていくと,教師一人一人,重点の置き方には違いが見られます。これは,各クラスの子どもの実態や教師の価値観などの違いにによるものと考えられます。しかし,習慣化を図るためには,一貫した指導が必要です。職員間で,目指す子ども像の共通理解を図り,重点目標を決め,学年で,全校で子どもを育てていくことで,より多くの効果を期待できます。 |

|

|

|

| <全校で決めている重点目標の例> |

| 重点目標は,数を絞ることが大切です。そして,指導を徹底させます。徹底させるとは,決まりとして押しつけるのではなく,子どもに納得させながら,繰り返し指導を行うことです。子どもに生活の目標を意識させ,自分の行動を点検させながら,守っていこうとする態度を育てていくことが重要です。 |

|

|

どちらの重点目標も,全職員が,学校の子どもたちの実態を踏まえ,身に付けさせたい生活・学習習慣を出し合い,共通理解の基に決められています。

一定期間で自己評価をさせ,子どもたちに意識付けをさせながら習慣化を図る取組をしています。 |

|

| 明倫っ子の心がまえ |

| 1 |

教科書やノート、ふで箱を用意してつぎの学習を 待とう。 |

|

| 2 へそをむけて 話を 聞こう。 |

3 3つの「ぴた」を 身につけよう。

(め・あし・て) |

| 4 あいさつや返事は 元気よくしよう。 |

| 5 時間を 守ろう。 |

|

学習習慣育成のための目標

「がんばる3つのこと」

(赤松小学校) |

|

「明倫っ子の心がまえ」(明倫小学校)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ポイント④ 家庭との連携を図る |

上へ戻る  |

|

アンケートの自由記述より一部抜粋(小学校の教師)

・地域によって生活習慣が違うし,保護者の考え方も違う。

・保護者の価値観が多様化し,学校からのお願いや要求に理解を示してもらえないことがある。

・家庭との二人三脚が難しくなってきている。 |

|

|

| 今回のアンケートの自由記述には,家庭との連携の難しさに関する内容の記述がありました。保護者の価値観の多様化や,各家庭の生活スタイルの違いなど,一律に協力を得ることが難しくなってきている現状がうかがえます。しかし,学校における生活・学習習慣の育成には,保護者の協力が不可欠です。学校からの情報発信や家庭での実践の呼びかけは,家庭での生活・学習習慣を見直す機会になります。特に,個別に指導を要する子どもの場合は,家庭と連携した指導が効果を高めます。 |

| 保護者の多くは,「こうなってほしい」「こんな大人になってほしい」という子どもの成長への願いをもっています。アンケート調査からも,生活・学習習慣に対するしつけへの意識の高さが分かります。 |

| 保護者のアンケート結果 |

| 保護者と連携を進めていく上で大切なことは,片方からの一方的なお願いや要求にならないようにすることです。子どもの姿を通して相互理解を図りながら連携していく必要があります。 |

|

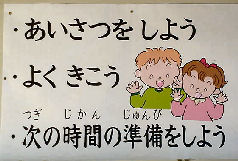

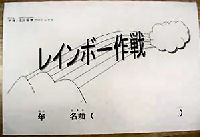

| <子どもの姿を通して相互理解を図る実践例> 「レインボー作戦」-赤松小学校- |

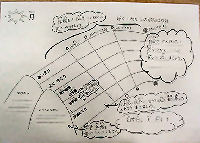

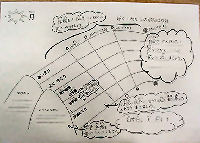

| 「家庭と学校でともに協力して虹をかけあい,生活力のある子どもを育てたい」という趣旨で家庭と学校との連携を図り,生活・学習習慣の育成に取り組んでいます。学校で取り組む3つの目標(あいさつをしよう,よく聞こう,次の時間の準備をしよう)と家庭で取り組む2つの目標を設定し、月ごとに評価を行いながら,習慣化を目指しています。家庭で取り組む目標の1つは,親子で話し合って内容を決めるようにし,画一的な対応を迫るのではなく,各家庭や一人一人の子どもに応じた取組ができるように工夫されています。また,この取組に対する保護者からの意見を調査し,改善を加えるなど,子どもの姿を通して教師と保護者とが相互理解を図りながら,実践されています。 |

| 「レインボー作戦」 |

| <学校で努力する3つの項目> |

|

| その1「あいさつをしよう」 |

|

| その2「よくきこう」 |

| その3「次の時間の準備をしよう」 |

| <家庭で努力する2つの項目> |

|

| その4 「お手伝いをしよう」 |

|

| その5 「きめたこと( )」 |

|

|

|

| ☆ その5については、各家庭で親子で話しあって内容を決定する。 |

| ☆ 毎月、学習・生活習慣を振り返り、反省や感想を記入して月終わりに担任へ提出する。 |

|

|

|

|

|

|

月ごとのカードに、子どもがチェックを行い記入していく。月の終わりに自己評価を行い提出する。家庭や学校での取組のよさや伸びを評価し、励ましのメッセージを贈る。実施後,低,中学年の保護者から月単位でなく,週単位での振り返りが,子どもの意識付けになると言う意見を受け,カードの改善が図られている。 |

| レインボー作戦(個人カード) 拡大版 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| ポイント⑤ 幼小の連携を深める |

上へ戻る  |

|

| 今回の調査では,幼稚園の教師に,生活・学習習慣に関する各指導項目について,適当な指導の開始時期を尋ねました。右のグラフは,「時間内に食べる」に関する指導の開始時期の結果です。約8割の幼稚園の教師が「年長の間に」と答えています。この結果から,幼稚園では,小学校生活を意識した指導が行われていることが分かります。 |

|

| 小学校の教師にも,同様に,各指導項目について,適当な指導開始時期を尋ねたところ,身辺自立や食べること,対人関係に関する項目を中心に,入学前から指導するのが望ましいと考えている指導項目があることが分かりました。 |

| アンケートの結果はこちら |

| まずは,小学校と近隣の幼稚園・保育園との情報交換会の場などを活用し,子どもたちに身に付けさせたい生活習慣を検討し,共通の目標として定め,指導に取り組んでいくことから連携を深めていくことができるのではないかと考えます。 |

| また,生活科の学習などでは,幼稚園児と交流する活動が行われています。このような機会をとらえ,指導者間の交流を図り,互いの子ども理解の在り方などを話し合うことも大切です。子どもの育ちが連続していることを理解し,連携の機会を増やし,深めていく必要があります。 |

|

|

|

|

|

| ポイント⑥ 学級経営案を基にした1年間の指導サイクル |

上へ戻る  |

| 生活・学習習慣を身に付けさせていくためには,長い期間に渡って,繰り返し指導を行う必要があります。教師は,根気強く,長い目で子どもを指導し,みとっていかなければなりません。低学年で身に付けた生活・学習習慣が,その後の学校での生活や学習を支える土台となることを考えると,低学年の1年,1年の指導の積み重ねを大切にしなければいけません。そのためにも,学級経営案を立て,子どもの実態に合わせて,目指す子ども像を明確にし,意図的な指導を段階的,継続的に行うようにしましょう。 |

| 1年間を以下のように,3期に分けて指導内容や方法を見直しながら進めていくようにしましょう。 |

| 学級経営案の1例と作成の際の手引きを参考に掲載しています。 |

|

|

|

第1期 |

|

第2期 |

|

第3期 |

|

学級開き~2週間 |

~1学期終了 |

2学期以降 |

|

・実態把握

・学級経営案の作成 |

・指導,評価

・指導の内容や計画の修正 |

・指導,評価 |

|

|

|

|

|

|

|