|

1 「白鳥」の曲を聴き、何の生きものを表した曲か当てるクイズをする。

2 本時のめあてを確認する。

|

○「ライオン」「すずめ」「白鳥」のカードを用意し、自分の感じ取ったイメージに一番合うものに手を挙げさせ、理由を言わせる。

予想される児童の反応例 |

★「白鳥」を選んだ理由

・楽器の音(音色)がきれいで、ライオンやすずめでなく白鳥みたいに美しい生きものだと思ったから。

・きれいな旋律が流れていて白鳥が湖を泳いでいる感じがしたから。

|

○児童が発表した理由に、「白鳥」の楽曲を形づくっている要素に関する内容が出たら、「音色」、「せんりつ」などの〔共通事項〕カードを黒板に貼り、これらの要素が関わり合って楽曲ができていることに気付かせる。

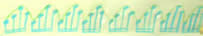

○主旋律Aと伴奏Bの動きを図に表したものを黒板に貼り、この図が何を表しているかを考えさせ、旋律の動きを表したものであることに気付かせる。

|

主旋律A

伴奏B

|

|

3 主旋律Aと伴奏Bの旋律の動きを表した図を見て、音高に合わせて手を動かしながら2つの旋律を口ずさむ。

4

A、B2つの旋律に気を付けて「白鳥」の音楽を聴き、気付いたことを発表する。

5 2つの旋律の音色の違いを感じながら聴く。

6 「白鳥」を再び聴き、感じ取ったことをワークシートに書く。

7 感じ取ったことについて発表する。

|

○教師が2つの旋律(主旋律と伴奏)を教師が歌って聴かせ、模唱させる。その際、教師が音高に合わせて手を動かして見せ、その動きから旋律の特徴の違いに気付かせる。「旋律」に気付いたら〔共通事項〕カードを提示する。

○Aの主旋律が出てきたら、音高に合わせて手を動かし、口ずさみながら聴かせる。

○Bの伴奏の動きは、聴きながら旋律に合わせて図を指し示しながら聴かせる。

◆音高と手の動きを関連させるのが難しい児童には、教師も一緒に手を動かして見せながら聴かせる。

○図や旋律の手の動きなどから、Bの伴奏が、

同じ旋律が流れるように繰り返されていることを気付かせ、リズムや旋律などが連続して繰り返される音楽の仕組みのことを「反復」ということを知らせ、〔共通事項〕カードを提示する。

○2つの旋律が、それぞれ何の楽器で演奏されていたか、出だしの部分を聴かせて考えさせる。ヒントとして、Aの旋律では、バイオリンの音(教育芸術社 小学生の音楽 5年 鑑賞用CD 美しいロスマリン クライスラー作曲)と聴き比べをさせ、バイオリンより形が大きく低い音色がする「チェロ」という楽器であることに気付かせ、音楽学習ノート3年(佐賀県版)の資料で楽器を確認させる。

○主旋律Aのチェロと伴奏Bのピアノの音色を感じ取らせ、情景画などから白鳥の様子を豊かに想像させる。

○再び「白鳥」の曲を聴かせ、2つの旋律がそれぞれ何のどんな様子を表しているかを考えて、感じ取ったことをワークシートに書かせる。

予想される児童の反応例 |

★Aー「白鳥」

・きれいな旋律で、美しい白鳥が静かに泳いでいる感じがした。

・チェロの音が低くてゆったりした感じがして白鳥がゆったりと泳いでいる感じがした。

★Bー「湖」

・ピアノの旋律は、湖の波がゆらゆら揺れている感じがした。

・旋律の動きが波のような感じがした。

|

◆書けていない児童には、机間指導をして、ワークシートの旋律の動きを指しながら口ずさんだり、板書の絵の「白鳥」や「湖」の波をヒントに想像させたりして感じたことを書かせる。

○それぞれの旋律が何のどんな様子を表していると感じたのか、なぜそのように感じたのか理由も言わせるようにする。

予想される児童の反応例 |

★Aの旋律は白鳥の様子を表していると思いました。

T:それは、なぜですか?

★旋律が階段のようにだんだん上がっているところを聴いて、白鳥が泳ぎながら羽を広げてはばたいている感じがしたからです。

|

|

〔共通事項〕

カードの作成・提示の工夫

・「白鳥」の旋律、音色、反復などの関わり合いを感じ取り、楽曲の構造に気を付けて聴く学習に進んで取り組もうとしている。

(関ー①)【活動の観察】

おおむね満足(B)と判断する目安

旋律の音高に合わせて手を動かしながら楽曲を聴いたり、AとB2つの旋律の音色やBの反復に関心をもって聴いたりしている。 |

・「白鳥」の旋律、音色、反復を聴き取り、それらの働きが生み出すよさや面白さなどを感じ取りながら、楽曲の特徴や演奏のよさに気付いている。

(鑑ー①)

【ワークシート・発言の内容】

おおむね満足(B)と判断する目安

「白鳥」の旋律、音色、反復を聴き取り、ワークシートにそれらの働きが生み出す楽曲のよさや面白さなどについて感じ取ったことを発言したり書いたりすることができている。 |

発問や指示の工夫

|