表1 2社の教科書 「New Horizon(東京書籍)」 と 「Sunshine(開隆堂)」 で扱われるトピックの一覧

New

Horizon 言語活動例はこちら |

Sunshine

言語活動例はこちら |

|

|

1 年 |

・ 自己紹介 ・ 学校紹介(テレビ会議) ・ 家族・友だちの紹介 ・ 手紙(絵はがき) ・ 日記(1日の行動) ・ 旅行 |

・ 自己紹介 ・ 家族・友だちの紹介 ・ 日記(1日の行動) ・ 旅行 |

2 年 |

・ Show & Tell ・ What am I? ・ Eメールの返事 ・ 日記(1日の出来事) ・ 週末の予定(夏休みの予定) ・ 夏休みの思い出 ・ 旅行 ・ 将来の夢 ・ わたしの町 ・ 意見を述べる ・ グリーティングカード ・ ストーリーの要点 ・ 私の好きなこと(もの) |

・ 日記(1日の出来事) ・ 週末の予定(夏休みの予定) ・ 夏休みの思い出 ・ 将来の夢 ・ 友だちの紹介 ・ 学校紹介(テレビ会議) |

|

3 年 |

・ Show & Tell ・ 修学旅行の思い出 ・ 手紙 ・ 自分の意見の主張 ・ 日本文化の紹介 ・ 文化の違い ・ レポートにまとめる(調べたことをまとめる) |

・ 自分の意見の主張 ・ 物語の感想 ・ メールで調べる(返事を書く) ・ 国際協力 ・ 学校紹介 ・ 日本文化の紹介 ・ 文化の違い ・ インターネットで調べる ・ 思い出 ・ 私の好きなこと(もの) |

上記の表1のように、教科書で扱われるトピックは幅広い。相手の意向を理解し、自分の考えを伝える力を育成するためには、言語材料の理解と定着のための練習的な言語活動と、実際にコミュニケーションを図る活動のバランスが大切である。日常の授業では、新出文法事項や表現事項の理解と定着を図るためのドリル的な学習や、リハーサル的な言語活動として、ある場面を設定した言語活動を取り入れる。しかし、相手の意向を理解したり、自分の考えを伝えたりする力を養うためには、複数の単元で学習した文法事項や表現事項を総合的に活用する言語活動、すなわち、複数の単元で学習した文法事項や表現事項などを生徒自身が駆使してコミュニケーションを図るような言語活動が必要だと考える。このような言語活動が、本来のコミュニケーション活動につながる活動であると言える。年間の指導に当たっては、下の図3のように、日常の授業において、新出文法事項や表現事項の定着を図るためのドリル的な学習やリハーサル的な言語活動に取り組ませるとともに、いくつかの単元が終了した後に、意図的・計画的に前述したような言語活動を位置付けることが大切である。

図3 年間の授業における「学習事項を総合的に活用する言語活動」位置付けのイメージ

現行の学習指導要領では週当たりの授業時数は3時間であるが、新学習指導指導要領では週4時間となる。しかし、新しい指導事項はほとんど追加されないことからも、このプラス1時間の授業において、複数の単元間につながりのあるコミュニケーション活動に取り組ませることが、現行の学習指導要領以上に可能となる。

表2 複数の領域を関連付けた言語活動

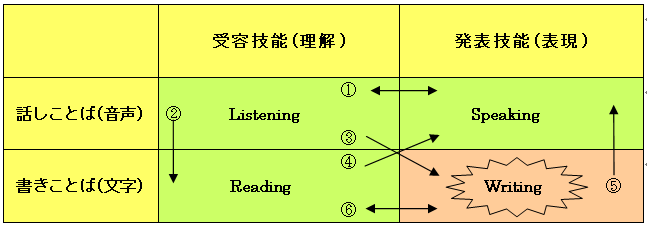

以上のような①から⑥までの例が考えられる。これらの活動例は中学校の英語の授業で、実践可能と考えられる活動であり、すでに実践されている例も多くあると思われる。例①と例②については、日ごろの授業で日常的に実践されていると思われる。例④は本文の内容についてのQ&Aの他に、内容の背景となったことについて調べ、それを発表する例であり、このように、本文の内容をより豊かにする例なども考えられる。しかし、この中ではやや高度な活動となる。

これらの例を実践するに当たって大切なことは、教師が複数の領域を関連付けた活動を行っているという意識があるかどうかということである。このように日常の授業の中で、リハーサル的な言語活動をすることによって、実際のコミュニケーションを目的としたコミュニケーション活動が可能となる。

本研究の1年次の授業実践では、上記の例⑤について取り組んだ(実践事例その1、その2、その3、その4)。

上記の例⑤の他に、例③や例⑥なども授業における実践において、様々な工夫が可能であると考えられる。本研究2年次ではそれらの実践に取り組んでいきたいと考えている。

次の表3は、複数の単元終了後に、それまで学習した事項を総合的に活用できる言語活動のテーマ例を示している。これは年間を通して実施できるものである。

表3 複数の領域を関連付けて取り組むことができる「学習事項を総合的に活用する言語活動」のテーマ例

このように、ある単元で扱った文法事項などの学習内容をそのときだけで終わらせるのではなく、一度扱った内容についても、他の既習事項と合わせて、何度も繰り返して使用させることが定着を図るための有効な方法である。また、新出文法事項の定着のためにリハーサル的な言語活動を行うとともに、複数の単元で学習した文法事項や表現事項を総合的に活用する言語活動を位置付け、その活動において複数の既習事項を活用させるような手立てを工夫することで、学習した内容の確実な定着を図ることができる。

言語活動例としては、「書くこと」の活動を中心としているが、書いた英文を読んだり、書いた英文を基に話したりして表現するという活動を通して、「聞くこと」「話すこと」「読むこと」にもつなげることができる。教科書で学習する単語や文法事項、英語特有の表現などはすべてコミュニケーションのためのツールであり、自分と相手をつなぐための手段であるということを、生徒が理解し、意識できるように指導していく必要がある。

前述の複数の領域を関連付けた言語活動例と系統立てて、2年次研究で取り組んでいきたい。

・岡 秀夫・赤池 秀代・酒井 志延 「英語授業力強化マニュアル」 2004年 大修館書店