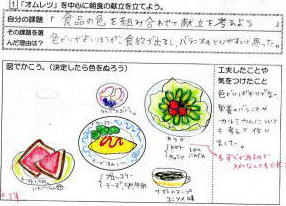

色を満たす

修正前は,牛乳,サラダにひじきを加えていました。バランスや能率を考え,この2つを取り消しています。

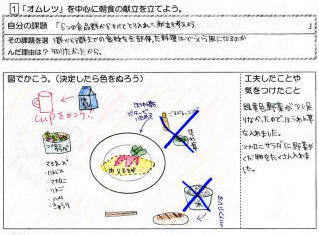

6群を満たす

パンを主食として洋風の献立に変更し,いろどりも考えて,ほうれん草をつけ合せにしています。

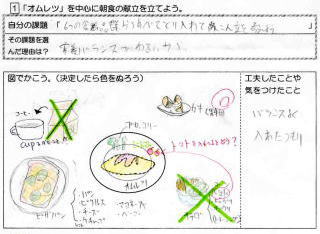

6群を満たす

ピザパン・季節の果物を工夫しています。能率を考えて,サラダは取り消し,いろどりにトマトを追加しました。

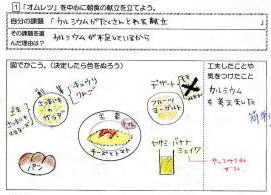

カルシウムを多く

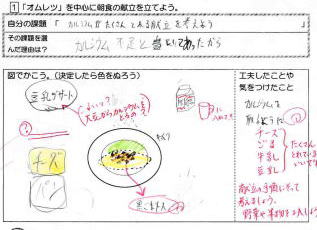

カルシウムをとろうと工夫した献立です。能率を考えて,果物の種類を減らしましたが,トマトは重複したままです。

カルシウムを多く

自分にカルシウムが足りないことに気付き,この課題を選んだ生徒です。カルシウムを含む食品をとろうとするあまり,献立の手順を考えていなかったので,修正では副菜と飲み物(汁)を決めるように指導しました。意欲的に取り組みましたが,3・4群をとることがうまくできていません。

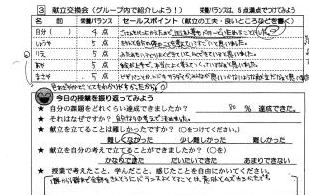

○グループ(4~5人)内で意見交換を行った

第1段階(献立作成直後)のコメントの交換の時よりも,自分の献立修正後の意見交換(グループ)では,献立の条件を踏まえた,適切なコメントが多く見られました。これは,献立作成の条件に対する理解が深まった結果と言えます。友達の献立に関心を持って,質問や意見を述べる姿が見られ,効果的な活動でした。

能力を考慮した課題設定でしたが,実際に生徒は自分の生活実態や学習効果を期待して課題選択する場合がほとんどでした。例えば,「いつも自分は食品群が偏っているので,6群を満たす献立を立てたい」「いろどり良くするとおいしそうに見える」「見た目は大事だから色に注意して立てたい」「自分にはカルシウムが不足しているようだ」「骨折を2回もしたから,カルシウムを多くとりたい」などです。課題選択の理由が明確な生徒の方が作成には根気強く取り組めており,理由があいまいな生徒の中には深く考えきれない生徒が見られました。

課題3では完成度の低い生徒もわずかに見られ,学習後の課題達成度(自己評価による)の平均値が73.6%とやや低い値を示しました。(全体の平均値は76.4%) 課題3は,生徒によってはやや難しい課題であったと思われます。

主体的に課題解決ができた生徒は,学習の達成度も良い結果でした

結果①によるとほとんどの生徒が自分の考えで献立を作成しようとしたことがうかがえます。学習後の気付きとしては,「難しかったけど,考えていくうちに楽しくなった」「自分は今までバランスが悪かったが,バランスよく食事をしていきたい」「献立を考えるのは大変だったので,いつも考える人の苦労が分かった」「料理をする前にいろいろ考えることが大切」などが多く,自分の食生活を見直そうという意識も見られました。このような肯定的な意識は,生徒が主体的・意欲的に取り組んだ成果と考えます。

結果②では,作成した献立を「6群を満たしているか」「野菜(果物)の量が十分とれているか」「いろどりは良いか」について3点満点で評価し分析しています。「栄養」や「いろどり」についての達成度は高く,学習前の調査(食生活の調査 結果2)と比較してもよい結果を示しました。また,ほとんどの生徒は手順にそって作成ができていました。

課題設定において,課題をどれだけ自分のものと意識できたかが,その後の学習意欲・態度を左右していました。課題を選択し,その理由を記述する活動では,個別の支援(確認し助言する)を確実に行うためにも,時間的なゆとりをもって臨むことが大切です。

また,課題の達成度を自己評価させましたがその際,達成感は高いけれども献立の完成度は低いなど,評価に「ずれ」のある生徒が数名見られました。自分の頑張り度(意欲)を評価しているようでしたので,評価の観点を具体的に示し,何を評価するのかを生徒に十分把握させた上で,評価を行う必要を感じました。