| |

|

|

| |

|

|

| 2 |

研究の実際 |

|

(6) |

学習に苦手さを抱える生徒への「学びやすい学習環境例」

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

「学びやすい学習環境例」について |

|

|

|

|

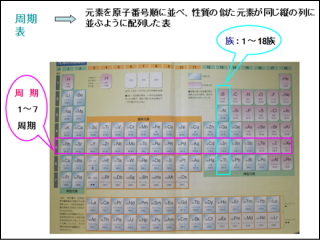

生徒と教育職員の意識調査の結果を基に、以下2つの支援について「学びやすい学習環境例」を作成しました。

○ 苦手さを抱えている生徒が多かった「聞くこと」「話すこと」「課題への取組」の領域に対して、効果的だと

思われる支援

○ 「書くこと」「読むこと」「見ること」「注意・集中」「道具の管理」の領域に対して、実施しやすいと思われる

支援

作成に当たっては、高等学校における実際の学習場面について、高等学校の教育職員から聞き取ったり、高等学校での学習支援に関わる文献を参考にしたりしています。

ここに挙げている学習環境の中には、教科の特性上、実施が難しいと思われるものや個別に実施した方がよいと思われるものなどもあります。そのため「学びやすい学習環境例」を活用する際には、担当する教科や生徒の実態に合わせて取り入れる方法を工夫したり選択したりしていくことが必要です。

また、教育職員の意識調査から分かった取り組みやすい学習環境とは、「話すときは、ゆっくり話す」「話すときは具体的に話す」など、授業における教師の基本的な支援にかかわるもので、集団に対して取り入れやすいものでした。これらの学習環境は、全体に活用しやすく、継続することで大きな効果があるという視点で紹介をしています。一方で、「書く内容や組み立ての視覚的な手掛かりを用意する」「生徒と一緒にテスト勉強の計画を立てる」などの学習環境は、高等学校の教育職員にとっては、個別の対応や準備が必要であり、どちらかというと取り組みにくいものでした。これらの学習環境については「学びやすい学習環境例」の中で取り組みやすくなるための工夫を含めて紹介しています。

さらに、「学びやすい学習環境例」の中から、プロジェクト研究で取り組んだ授業実践で取り入れた学習環境とその活用例を、写真や図等で紹介しています。授業実践に際し、「学びやすい学習環境例」を基にして、生徒の学習が学びやすくなるように工夫して取り入れています。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

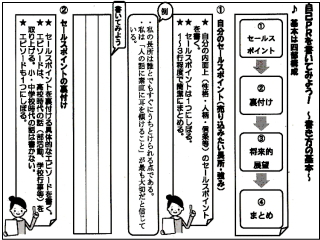

「学びやすい学習環境例」の見方 |

|

|

|

|

《具体的な学習環境例》 |

|

|

|

|

| ノートの書き写す量を調節する |

|

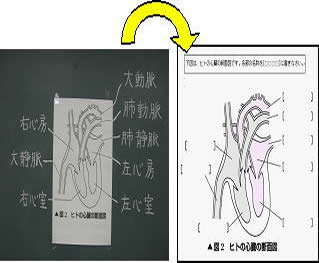

板書を時間内に書き写すことが苦手な生徒への支援 板書を時間内に書き写すことが苦手な生徒への支援

見ながら書くことが苦手な生徒は、板書を書き写すことに時間が掛かってしまい、話を聞いたり活動したりできなくなることがある。 見ながら書くことが苦手な生徒は、板書を書き写すことに時間が掛かってしまい、話を聞いたり活動したりできなくなることがある。

そこで、書き写す量を少なくするために、図や絵を板書の中に取り入れ板書量を減らしたり、板書の図と同じワークシートを用意したり、ワークシートをノートに貼れるようにしたりすることで、必要な部分だけを短い時間で書き写すことができるようになると考えられる。 そこで、書き写す量を少なくするために、図や絵を板書の中に取り入れ板書量を減らしたり、板書の図と同じワークシートを用意したり、ワークシートをノートに貼れるようにしたりすることで、必要な部分だけを短い時間で書き写すことができるようになると考えられる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

実際の授業や学習に関する指導場面での

学習環境を、写真や図で見ることができます。 |

この学習環境が有効と思われる生徒への支援 この学習環境が有効と思われる生徒への支援

生徒が抱えている具体的な苦手さ 生徒が抱えている具体的な苦手さ

この支援をすることで期待される効果 この支援をすることで期待される効果

について紹介しています。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

《実際の授業場面での活用例》

本研究で実践した授業の中で実際に取り入れられた学習環境について、その様子を図や写真で示し、活用内容について説明しています。 |

|

|

|

|

取り入れた学習環境 |

活用内容 |

|

社会の授業で、歴史上の語句を書き込む形式のワークシートを準備して、必要な部分だけを書き込むようにしました。また、書き込む箇所の括弧には番号を付けておき、板書をするときに、その番号と書き込む語句を合わせて提示するようにしました。生徒は、語句を書き込む箇所が分かり、ワークシートに書き込むことが短い時間でできるようになると考えられます。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

《具体的な学習環境例》及び《実際の授業場面での活用例》 |

|

|

|

|

|

|

|

| |

ア |

「書くこと」が苦手な生徒への支援 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ノートの書き写す量を調節する |

|

板書を時間内に書き写すことが苦手な生徒への支援

見ながら書くことが苦手な生徒は、板書を書き写すことに時間が掛かってしまい、それ以外の話を聞いたり、活動したりできなくなることがある。

そこで、書き写す量を少なくするために、図や絵を板書の中に取り入れ板書量を減らしたり、板書の図と同じワークシートを用意したり、ワークシートをノートに貼れるようにしたりすることで、必要な部分だけを短い時間で書き写すことができるようになると考えられる。 |

|

|

|

|

|

|

|

《実際の授業場面での活用例》 |

|

|

|

|

取り入れた学習環境

|

活用内容 |

|

歴史の授業で、歴史上の人物名や場所などを書き込む形式のワークシートを準備して、必要な部分だけを書き込むようにしました。また、書き込む箇所の括弧には番号を付けておき、板書の際には、その番号と書き込む語句を合わせて提示するようにしました。生徒は、語句を書き込む箇所が分かり、ワークシートに書き込むことが短時間でできるようになると考えられます。 |

|

古典の授業で、学習のポイントとなる語句を書き込むワークシートを準備し、板書もワークシートと同じ形式にして、見やすくなるようにしました。ポイントとなる部分が穴埋めになっているので、生徒は、書き込む箇所が分かりやすく、書く量も減ったことから、短時間で書き込むことができ、学習のポイントを意識しやすくなると考えられます。 |

|

実験の授業で、ワークシートを語句を書き込む形式にしました。語句を書き込ませる際に、ワークシートを拡大してプレゼンテーションソフトで提示しました。生徒は、スライドを見ながらワークシートへの書き込みができるので、書き込む箇所が分かりやすくなり、学習内容のポイントも理解しやすくなると考えられます。 |

|

|

現代文の授業で、教科書の本文とノートを1枚のワークシートにまとめて本文の全体像が分かりやすくなるようにしました。また、板書する語句や内容を精選し、ノートに書き写す量を減らすようにしました。生徒は、書き写す量が減ったことで、短時間で書き込むことができ、さらに、本文と書き写した言葉を合わせて、内容を理解しやすくなると考えられます。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 書く内容や組み立ての視覚的な手掛かりを用意する |

|

作文や小論文などを書くときに、書く内容や文章の組み立てを考えることが苦手な生徒への支援

書く内容や組み立てを考えることが苦手な生徒は、筋道が通りにくい文章を書いてしまうことがある。

そこで、書く内容や組み立てが視覚的に分かるように、ワークシートを用意したり、板書で図示したりすることで、書こうとする内容のイメージをもつことができ、読む人に伝わりやすい文章を書くことができると考えられる。 |

|

|

|

|

|

|

|

《実際の授業場面での活用例》 |

|

|

|

|

取り入れた学習環境

|

活用内容 |

|

英語の授業で、定型文に沿って自分の考えを英語で書く活動において、必要な定型文とその定型文に合う例文や単語を一緒に書いたワークシートを準備しました。生徒は、定型文を見ることで英文の構造が分かり、例文や単語を使って、自分の表現したいことが書きやすくなると考えられます。 |

|

|

社会の授業で、学習内容のまとめに自分の考えを書く活動で、板書にある重要語句をキーワードとしてワークシートに書き示しておきました。生徒は、キーワードを手掛かりに授業で使ったワークシートや教科書の文章を読み直すことで、授業のポイントの復習ができ、自分の考えをもちやすくなると考えられます。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

イ |

「聞くこと」が苦手な生徒への支援 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

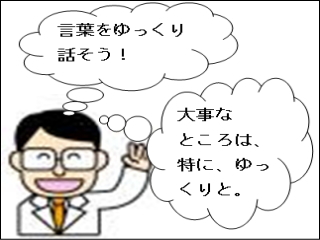

| 話をするときは、ゆっくり話す |

|

教師の話のスピードに合わせて話を聞くことが苦手な生徒への支援

速い話のスピードに合わせて聞くことが苦手な生徒は、言葉を聞き漏らしたり聞き間違いをしたりして、話の内容を正しく理解することができずに困っていることがある。

そこで、話をするときにはできるだけゆっくり話すことを心掛ける。特に大事なところは、さらにゆっくり話すことで言葉を聞き取りやすくなり、話の内容を理解することにつながると考えられる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

《実際の授業場面での活用例》 |

|

|

|

|

取り入れた学習環境

|

活用内容 |

|

古典の授業の導入で、前時に学習した「漢詩のきまり」について、絵や図にまとめたものを提示しながら振り返りました。口頭だけでなく絵や図を用いた視覚支援を行うことで、生徒は、前時に学習した内容を思い起こし、本時の学習につなげていくと考えられます。 |

|

|

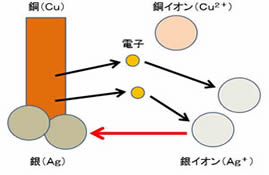

理科の授業の導入で、前時に学習した「イオンの生成」について説明をする際に、電子やイオンの大きさや動きを表した図を、プレゼンテーションソフトで提示しました。前時に学習した内容を具体的な図に表して示すことで、生徒は、抽象的な内容においてもイメージがしやすくなり、本時の学習につなげていくと考えられます。 |

|

英語の授業の導入で、前時の学習で生徒が書いたワークシートを電子黒板に提示して、それを基に、教師と生徒との英語での会話を行いました。

実際に使ったワークシートを電子黒板に提示することで、生徒は、前時の学習の振り返りができ、本時の授業の内容につながっていくと考えられます。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

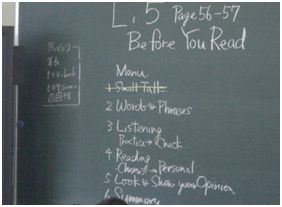

| 授業の導入で、本時の学習内容を視覚的に提示して説明する |

〈画像上をクリックすると拡大されます〉 |

口頭による説明を正しく聞いて、覚えておくことが苦手な生徒への支援

口頭による説明を正しく聞いて覚えておくことが苦手な生徒は、学習の内容や流れが分からないまま授業や活動に参加していることがある。

そこで、 授業の最初に、本時の単元名や教科書のページ数、そして学習の流れを黒板に提示することで、生徒は、「何を」「どこまで」学習するのかが分かり、授業の見通しがもちやすくなると考えられる。

|

|

|

|

|

|

|

|

《実際の授業場面での活用例》 |

|

|

|

|

取り入れた学習環境

|

活用内容 |

|

授業の導入で、日付、教科書のページ数、本時の学習内容、学習の流れを板書しました。さらに、授業中は、今学習している内容がどこであるか分かるように磁石を貼って示しました。生徒は、今学習している内容が分かることで、見通しをもって学習に取り組みやすくなると考えられます。 |

|

授業の導入で、本時の学習内容と流れを板書しました。生徒は、学習内容と流れが分かることで、授業の見通しがもちやすくなり、安心して授業に取り組むことができると考えられます。 |

|

|

授業の導入で、前時の学習内容と本時の学習内容の要点を図でまとめ、2つの図を黒板に提示しながら説明をしました。生徒は、2つの図を見比べることで、前時の学習と関連付けることができ、本時の学習内容についての見通しがもちやすくなると考えられます。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ウ |

「話すこと」が苦手な生徒への支援 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

《実際の授業場面での活用例》 |

|

|

|

|

取り入れた学習環境

|

活用内容 |

|

英語の授業でのコミュニケーション活動おいて、英語で自分の考えを人に伝える際に、ペアや少人数グループといった小集団の中で話す場面を設けました。生徒は、小集団での活動を行ったことで、話しやすさにつながり、人前で話すことへの抵抗感が和らいでいくと考えられます。 |

|

英語の授業で、生徒同士がペアでコミュニケーション活動を行う場面を設定し、その中で英語で自己表現ができるようにしました。ペア活動をすることによって、生徒は、自分の考えを表現しやすくなり、全体の前で発言することへの抵抗感が和らいでいくと考えられます。また、発する言葉の量が増えていくことにもつながると考えられます。 |

|

数学の授業で、生徒が問題を解く際に、生徒同士で教え合いや答え合わせをする場面を設定しました。生徒は、気軽に質問したり確認し合ったりすることで、互いに学習内容の理解が深まり、積極的に問題に取り組むことができるようになると考えられます。 |

|

理科の実験活動のまとめとして、自分の考えをワークシートに書き、グループで話し合う活動を行いました。生徒は、少人数のグループになったことで、互いに質問しやすくなったり、自分の考えを話しやすくなったりすると考えられます。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 発表のときに、事前に話す内容を書いてから発表する |

|

頭の中で自分の考えをまとめてから発表することが苦手な生徒への支援

話そうとする内容をまとめてから話すことが苦手な生徒は、話すことへの抵抗が見られたり、内容を順序よく話すことができなかったりして、発表場面で戸惑うことがある。

そこで、生徒が事前に話す内容を紙に書くことで、話す内容が整理でき、書いたことを基に発表することができる安心感をもち、相手に分かりやすく伝えることができると考えられる。 |

|

|

|

|

|

|

|

《実際の授業場面での活用例》 |

|

|

|

|

取り入れた学習環境

|

活用内容 |

|

実験活動のまとめで、話し合う際のテーマを示したワークシートを準備しました。そして、そのテーマに沿って自分の考えをワークシートに書く活動を行いました。生徒は、話し合うテーマを視覚的に確認することができ、また、事前に話す内容を紙に書くことで発表しやすくなると考えられます。 |

|

|

国語の授業で、ワークシートに、作者の気持ちを想像して自分の考えを書く欄を設けました。生徒は、自分の考えをワークシートに書くことで話す内容がまとまり、その後のグループでの話合いがしやすくなり、全体での発表につながることが考えられます。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

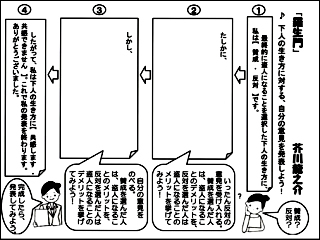

| 発表の前に、言葉の選択肢や定型文を提示する |

〈画像上をクリックすると拡大されます〉 |

話し始めるときに、言葉を思い浮かべながら話すことが苦手な生徒への支援

言葉を思い浮かべながら話すことが苦手な生徒は、話し始めるときに、言葉に詰まってしまうことがある。

そこで、言葉に詰まっているときには、話の中で使う言葉の選択肢を提示したり、話す文章も定型文を提示したりすることで、話す言葉が思い浮かびやすくなり、自分の思いを的確に伝えることができるようになると考えられる。 |

|

|

|

|

|

|

|

《実際の授業場面での活用例》 |

|

|

|

|

取り入れた学習環境

|

活用内容 |

|

国語の授業で、作者や登場人物の気持ちを想像する活動で、「気持ちを表す語」を書いたプリントを配布しました。生徒は、プリントの中から自分のイメージに合う言葉を選択することができるため、書こうとする内容のイメージが明確になり、自分が感じた言葉を表現しやすくなると考えられます。 |

|

|

英語を使ってペアでコミュニケーション活動をする際に、電子黒板にターゲットセンテンスを提示しました。電子黒板で提示することにより、会話で使う定型文や会話の順序が視覚的に確認でき、ターゲットセンテンスを意識しながら、自分の考えを的確に伝え合いやすくなると思われます。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

エ |

「読むこと」が苦手な生徒への支援 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

《実際の授業場面での活用例》 |

|

|

|

|

取り入れた学習環境

|

活用内容 |

|

英語の授業で音読活動を行う際に、発音しにくい単語や語句の横に、カタカナで発音を表記した単語・語句リストを準備しました。生徒は、単語や語句の発音が分かることで、長い英文を読むことにも取り組みやすくなり、英文の意味の理解につながると考えられます。 |

|

歴史の授業で、歴史的事象や人物の名前など、生徒にとって難しく、読み間違いをする可能性があると思われる漢字には、ふりがなを付けるようにしました。生徒は、読み方が分かることで、語句を正しく読むことができ、歴史語句の習得につながると考えられます。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 文章理解のために図などの視覚的手掛かりを提示する |

|

文章理解が苦手な生徒への支援

文章理解が苦手な生徒は、その内容が分からずに困っていることがある。

そこで、文章で書いてあることを図や絵などで示すことで、その内容が理解できるようになると考えられる。 |

|

|

|

|

|

|

|

《実際の授業場面での活用例》 |

|

|

|

|

取り入れた学習環境

|

活用内容 |

|

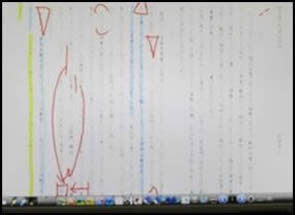

現代文の授業で、視覚的に段落間の関係が分かるように、チョークの色を工夫しながら板書の図に重要な語句を書き足していきました。文章で書いてある内容を図で示すことで、生徒は、文章の内容が理解しやすくなると考えられます。 |

|

〈画像上をクリックすると拡大されます〉 | 理科の授業のまとめとして、実験で起こった現象を図で表し、プレゼンテーションソフトで提示しました。生徒は、図の中の電子の大きさや矢印を見ることで、実験で起こった現象のイメージがもちやすくなると考えられます。また、その図を次時の学習の振り返りにも活用することで、学習の定着にもつながると考えられます。 |

|

古典の授業で、文章中の人物や作者の気持ちを想像する活動で、詩の情景が分かる写真を電子黒板で提示しました。生徒は、電子黒板で情景が大きく映し出されたことで、その情景のイメージをもちやすくなり、自分が感じた言葉で表現しやすくなると考えられます。 |

|

現代文の授業で、抽象的な文章の内容を考える活動で、電子黒板で身近な具体例の写真を提示しました。生徒は、教師の説明だけでなく、具体例の写真を見ながら、抽象的な概念を身近な例に置き換えやすくなり、内容の理解につながると 考えられます。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ワークシートの文章の字間や行間を広くする |

|

小さい文字で書かれた文章を正しく読むことが苦手な生徒への支援

小さい文字で書かれた文章を正しく読むことが苦手な生徒は、文章を読み間違ったり、文章の内容が理解できずに間違った解答をしたりする場合がある。

そこで、ワークシートで提示する文章の字間や行間を広くすることで、書かれている文字が見やすくなり、文章を正しく読むことができるようになると考えられる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

オ |

「見ること」が苦手な生徒への支援 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

《実際の授業場面での活用例》 |

|

|

|

|

取り入れた学習環境

|

活用内容 |

|

数学の授業で、板書をする際に、キーワードを黄色のチョークで文字を書いたり、強調するために赤色のチョークで下線を引いたりしました。生徒は、板書の文字が見やすくなり、色チョークで示された箇所をポイントとして意識しながら考えたり、ノートに写したりしやすくなると考えられます。 |

|

理科で使う用語を板書をする際に、学習内容の要点の箇所の文字を黄色のチョークで書き、さらに赤色で下線を引きました。生徒は、板書の文字が見やすくなったことで、ノートに書き写すときもポイントとして意識しやすくなり、学習内容の理解につながると考えられます。

|

|

現代文の授業の導入で、本時の学習の見通しをもたせるために、本時の学習内容のポイントを黄色のチョークで書き、提示した図の中の記号を赤色のチョークで示しました。生徒は、板書の言葉や記号が見やすくなったことで、本時の学習について見通しをもちやすくなると考えられます。 |

|

現代文の授業で、ワークシートの文章に書き込みをする際に、ワークシートと同じ文章を電子黒板に提示して、画面に赤色や青色のペンでポイントを示しました。生徒は、電子黒板を見ながら記入ができるので、書き込む場所と使う色が分かりやすくなり、マーカーで色を付けた箇所を、ポイントとして意識しやすくなると考えられます。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

《実際の授業場面での活用例》 |

|

|

|

|

取り入れた学習環境

|

活用内容 |

|

歴史の授業で、重要語句には、赤色のチョークで下線を引いたり、枠で囲んだりして強調するようにしました。生徒は、板書の色付きのチョークの印を見ると、要点やキーワードとして意識しやすくなったり、後で見直す際にポイントが分かりやすくなったりして、学習の定着につながると考えられます。 |

|

|

社会の歴史上の人物を漢字で書くときに、書き間違いやすい漢字を黒板に大きく書き出して、見やすくなるようにしました。さらに、生徒に言葉を掛けて、書き間違いがないように注意を促しました。

板書で文字を拡大して見せることで、生徒は、難しい漢字でも、細かい部分まで見やすくなり、正しく書くことができるようになると考えられます。 |

|

数学の授業のまとめで、板書の中の、チョークで下線を引いたり、枠で囲んだりしたポイントについて、再度確認しながら振り返りをしました。生徒は、ポイントが強調されていることで、板書が見やすくなり、短時間で学習内容の整理ができるようになると考えられます。 |

|

国語の授業で、電子黒板を使って教科書の本文を提示し、その画面上でポイントとなる語句や文章に色で印を付けました。そして、その画面を見ながら、生徒は自分のワークシートに色ペンで印を付けました。

電子黒板で意図的に色を工夫して提示することで、生徒は、ポイントを意識しやすくなり、学習内容の理解につながると考えられます。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 大きい図や表を使用する |

|

図や表の中の言葉や記号を見ることが苦手な生徒への支援

文字が小さく詰まった表や細かく描かれた図などを見ることが苦手な生徒は、かかれたポイントを意識できないことがある。

そこで、図や表を拡大し黒板に提示したり、プレゼンテーションソフトを使って提示したり、ポイントに印を付けたりすることで、図や表が見やすくなり、説明されている内容やポイントが理解しやすくなると考えられる。 |

|

|

|

|

|

|

|

《実際の授業場面での活用例》 |

|

|

|

|

取り入れた学習環境

|

活用内容 |

|

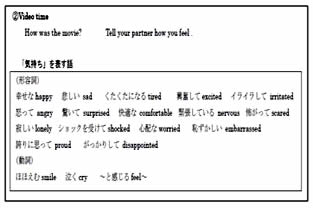

英語の授業でのコミュニケーション活動において、英語で自分の気持ちを伝え合う学習を行う際に、イメージをもちやすい動画や画像を提示しました。

動画や画像を電子黒板を使って提示することで、生徒は、動画の内容の理解がしやすくなり、動画や画像を見て感じたことを伝える活動に取り組みやすくなると思われます。 |

|  |

国語の授業で、ワークシートの文章に線や印を書き込ませる際に、電子黒板を使って、ワークシートと同じ文章を提示して、画面上に印を付けました。生徒は、記入する見本が拡大されていて見やすくなることで、書き込む箇所や内容が分かりやすくなり、授業の内容理解につながると思われます。 |

|

理科の授業で、実験の手順の図をプレゼンテーションソフトで拡大して提示し、説明しました。生徒は、説明を聞くだけでなく図で提示されることで、実験の手順について見るべき箇所が分かりやすくなり、自主的に実験を行うことができるようになると考えられます。 |

|

|

社会の授業で、インターネットの地図ソフトを活用して電子黒板で提示しながら、学習に出てくる地名や場所を確認しました。また、地図の尺度を変化させて図を拡大して提示しました。生徒は、提示された地図が大きくなることで、場所の位置関係を確認しやすくなり、歴史的事象についての理解につながると考えられます。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

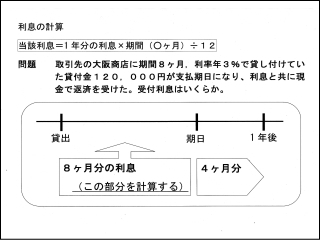

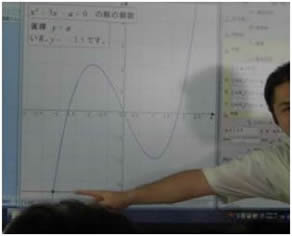

| グラフの動きを電子黒板で視覚的に提示する |

〈画像上をクリックすると拡大されます〉 |

図形やグラフ上の動きのイメージをもつことが苦手な生徒への支援

図形やグラフ上の動きのイメージをもつことが苦手な生徒は、問題を解く際のポイントを意識できずに、間違った解答をする場合がある。

そこで、電子黒板を使って、実際に座標軸上でグラフを動かすことで、視覚的にイメージをもちやすくなり、説明されている内容やポイントが理解しやすくなると考えられる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

カ |

「注意・集中」が苦手な生徒への支援 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

《実際の授業場面での活用例》 |

|

|

|

|

取り入れた学習環境

|

活用内容 |

|

英語の授業でコミュニケーション活動を行う際に、使用するワークシートを、授業の流れに沿った構成にしました。活動を細かく区切って、全部の活動をワークシートに順序立てて示しました。ワークシートを活動の流れが分かる構成にしたことで、生徒は、英語での口頭による指示でも、見通しをもって活動に取り組めるようになると考えられます。 |

|

数学の授業で、「書くこと」と「聞くこと」の指示を明確にするようにして、生徒の活動場面を整えました。活動を区切って指示を明確にすることで、生徒は、今何をするべきかが分かり、その活動に集中しやすくなると考えられます。 |

|

数学の授業で、生徒が問題を解く際に、友達との教え合いや答え合わせを行う時間を設定することで、教師の個別対応の時間を確保するようにしました。そして、机間指導を行い、進んでいない生徒への個別対応を行いました。生徒は、個別に質問がしやすくなり、学習内容の理解や集中して問題を解くことにつながると考えられます。 |

|

英語の授業で、英文や英単語の音読活動を行う際に、立って音読を行うようにしました。座って行う活動から、立って行う活動に変化をもたせることで、生徒は、音読することに集中して取り組みやすくなると思われます。 |

|

英語の授業で、英単語を書いて覚える活動を行う際に、書いて覚える時間を提示しました。時間を提示したことで、生徒は、提示された時間内に書いて覚えることに集中して取り組み、英単語を覚えることができるようになると考えられます。 |

|

|

数学の授業で、練習問題や発展問題とその解答を電子黒板に提示することで、板書をする時間を減らし、机間指導をする時間を確保するようにしました。板書量を減らすことで、個別に対応する時間ができ、生徒は、分からないところを質問しやすくなり、学習内容の理解につながると思われます。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

キ |

「道具の管理」が苦手な生徒への支援 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

《実際の授業場面での活用例》 |

|

|

|

|

取り入れた学習環境

|

活用内容 |

|

授業で使用したワークシートを、授業の最後にファイルに綴じるようにしました。そして、そのファイルを家庭学習や、次の時間に学習の振り返りをするときに活用しました。生徒は、ワークシートがばらばらになったり紛失したりしないようになり、学習するときにすぐに活用でき、学習の定着につながると考えます。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ク |

「課題への取組」が苦手な生徒への支援 |

|

|

|

|

| 課題提出に十分な時間を取る |

|

期限内に課題を終わらせることが苦手な生徒への支援

決められた期間内に、課題を終わらせることが苦手な生徒は、課題の量や時間的な見通しをもって取り組むことができないことがある。

そこで、提出日の言葉掛けをしたり、課題がどれくらい進んでいるかを細やかに確認したりしていくことで、提出日を意識しながら課題に取り組むことができると考えられる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

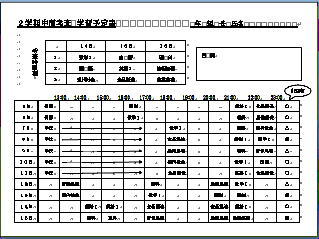

| テスト勉強の計画を一緒に立てる |

|

テストに備えて、勉強の計画を自分で立てることが苦手な生徒への支援

テスト勉強の計画を自分で立てたり、優先順位を決めて取り組むことが苦手な生徒は、テスト当日までの見通しがもてないことがある。

そこで、生徒が教師と相談しながら予定表を作り、教師が定期的に言葉を掛けたり、途中で予定表を提出させたりすることで、勉強のペースを意識できるようになると考えられる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|