| �k���ʎ����l�����ǂ���Ƃ��ĕ\���Ɗӏ܂̊֘A��}�����w���@�̍H�v�ɂ��Ē�Ă��܂��I�I |

| �@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

�Q �����̎��� |

�i�S�j�@���؎��Ƃ̕��� |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

�k���ʎ����l�����ǂ���Ƃ��ĕ\���Ɗӏ܂̊֘A��}�����w���@�̍H�v��ʂ��āA���y�\���̑n�ӍH�v��ӏ܂̔\�͂��ǂ̂悤�ɕϗe�������ɂ��āA�����̃A���P�[�g�����ɂ��ӎ�������[�N�V�[�g�A�����̊ώ@�Ȃǂ��������܂����B �܂��A�{�����Ɏ��g�ޑO�́A�U���̊ӏ܁@�T���E�T�[���X��ȁu�ہv(�g�ȁu�����̎ӓ����v���)�A�V���̊ӏ܁@�A�����@�����P����ȁu�V�������E�v(�f��u�A���W���v���)�̃��[�N�V�[�g�⊈���̊ώ@�ƁA�X���`10�����猤���Ɏ��g��ށu�����̂Ƃ����傤�����Ƃ낤�v�ɂ�����A�ӏ܁u�����v�A�̏��u�ӂ��R�v�A��y�u�����[����̗r�v�A���y�Â���̃��[�N�V�[�g�⊈���̊ώ@��������͂��܂����B ���؎��Ƃ́A�R�N���i34���j��ΏۂƂ��Ă��܂��B ���e�́A���o�����i�`���A�a���A�b���j�́u�ӏ܂̔\�́v����y�\���̑n�ӍH�v�v�u�S�E�ӗ~�E�ԓx�v�̕ϗe�Ɗw���S�̂ɂ������u�ӏ܂̔\�́v�u���y�\���̑n�ӍH�v�v�u�S�E�ӗ~�E�ԓx�v�̕ϗe�ɂ��Ăł��B |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

���o�����i�`���A�a���A�b���j�̃v���t�B�[��

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

���@���o�����́u�ӏ܂̔\�́v�Ɓu���y�\���̑n�ӍH�v�v�̕ϗe�@ |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@�\�Q�@�@�@���k���ʎ����l���u�����v�̓��������A������������e��A�v����Ӑ}�̓s���N�Ŏ����Ă��܂��B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

�A���P�[�g����ƒ��̊����̊ώ@����A���o������l��l�͂U���Ɣ�ׂāA��ނ�ʂ��Ċe�����̊w�K��ςݏd�˂Ă����ɂ�A�O�̊w�K�����Ċe�����̎��Ƃ̂˂炢���B�����₷���Ȃ�A���y�̊w�K�ɑ���ӗ~��S������܂��Ă��Ă���l�q�����������܂�(�\�R)�B |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

���@�w���S�̂̊ӏ܂̔\�͂̕ϗe�ɂ��� |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

�U���̊ӏ܁@�u�ہv�A�V���̊ӏ܁@�u�V�������E�v�ł́A�܂��k���ʎ����l�����ǂ���Ƃ��ĕ\���Ɗӏ܂̊֘A��}�����w���@�̍H�v�Ɏ��g��ł��܂���ł������A�X���Ɋw�K�����ӏ܁u�����v�ɂ����ẮA���̎w���@�̍H�v�Ɏ��g���ƂŁA�قƂ�ǂ̎����́A�`�F����s�A�m�̐����̓����≹�F�A���t�̌J��Ԃ���锽���Ȃǂ����A�������ʼnj���p��z�����Ȃ��犴����������Ƃ����y���`�Â����Ă���v�f�Ɗ֘A�����ă��[�N�V�[�g�ɋL�q������A���\�������肷�邱�Ƃ��ł��܂���(�����P)�B |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �����P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

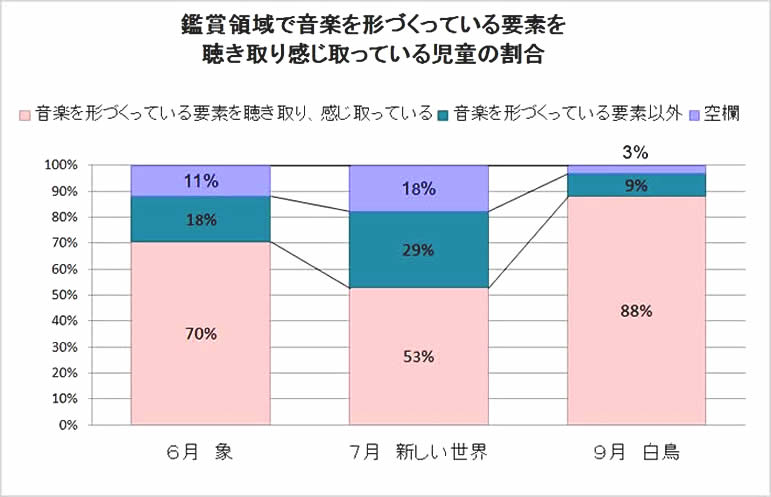

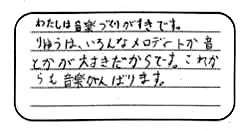

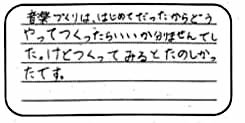

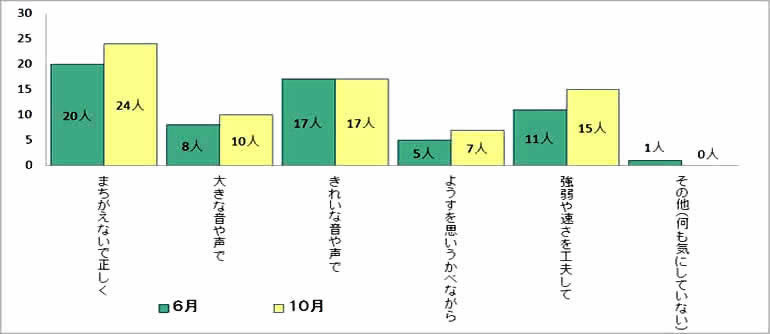

�����P�̋L�q����A���`�F���̐������u�����v��\���������y�ł���Ɗ�����������R�������������ꂢ�B���������K�i�݂����ɂȂ��Ă���B���s�A�m�̐������u�v��\���������y�ł���Ɗ�����������R�������������Ă��邩������B���������Ȃ݂̂悤�ɕ��������A�Ȃǂ̂悤�ɁA������������芴����������e�ɂ��āA���̍��������y���`�Â����Ă���v�f�ł�������Ɗ֘A�����Ă��邱�Ƃ�������܂��B ���̂悤�ɁA�ӏܗ̈�ʼn��y���`�Â����Ă���v�f����芴������Ă��鎙���̊������A�U���̊ӏ܁u�ہv�A�V���̊ӏ܁u�V�������E�v�A�X���̊ӏ܁u�����v�̃��[�N�V�[�g�⊈���̊ώ@���番�͂��A�O���t�ɕ\���Ǝ��̂悤�ɂȂ�܂����i�O���t�P�j�B |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �O���t�P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

�U���Ɋӏ܂����u�ہv�ƂV���́u�V�������E�v�Ɣ�r����ƁA�u�V�������E�v�̕����A�v�f��d�g�݂���芴������Ă��鎙�������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B�ǂ�����A�܂��k���ʎ����l�����ǂ���Ƃ����w���@�̍H�v��������Ă��܂���ł������A���ނƂ��āA�u�ہv�̕��������ɂƂ��Đe���݂̂��鐶�����̂ł��蕪����₷���C���[�W�����₷����������ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�u�ہv�̗l�q��������������R�Ƃ��āA�u�h���Ƃ��������ۂ̑����̂悤�ɕ�����������v�u�ۂ̐��݂����ȉ�����������v�ȂǁA���F����芴������Ă��鎙�����قƂ�ǂł����B����ɑ��āA�u�V�������E�v�ł́A�傫�ȋ���C���[�W������A�_�⑾�z�Ȃǂ��C���[�W�������������܂����B���y���ėl�X�Ȋ������������Ă��������ɁA���̗��R�ɂ��ẮA�������A���������Ɋ�������Ă���̂��������ɂ������ނł��������Ƃ��l�����܂��B �X���̊ӏ܁u�����v�ɂ����ẮA�k���ʎ����l�����ǂ���Ƃ��āA���y���`�Â����Ă���v�f�̃A���y������t���Ă���v�f�̐�����A���y�̎d�g�݂̔����ȂǂƊ֘A�����Ďw���������ƂŁA�قƂ�ǂ̎������A�`�F����s�A�m�̐����̓����≹�F�A���t�̌J��Ԃ���锽���Ȃǂ����A�������ʼnj���p��z�����Ȃ��犴����������Ƃ����[�N�V�[�g�ɋL�q���邱�Ƃ��ł��܂����B |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@���@���y�\���̑n�ӍH�v�̕ϗe�ɂ��� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

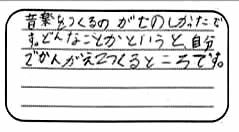

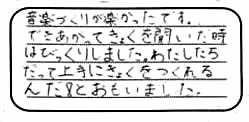

�U���@�̏��E��y�u�Ƃǂ��悤���̖����v�@�X�`10���̉̏��u�ӂ��R�v�A��y�u�����[����̗r�v�A���y�Â���̃��[�N�V�[�g�⊈���̊ώ@���番�͂��܂����B �U���@�̏��E��y�u�Ƃǂ��悤���̖����v�ł́A�܂��k���ʎ����l�����ǂ���Ƃ��ĕ\���Ɗӏ܂̊֘A��}�����w���@�̍H�v�Ɏ��g��ł��܂���ł����B�X���`10���Ɋw�K�����̏��u�ӂ��R�v�A��y�u�����[����̗r�v�A���y�Â����ɂ����ẮA���̎w���@�̍H�v�Ɏ��g���ƂŁA�����́A�����̓����┽���Ȃǂ����A�v����Ӑ}�����������y�\���̑n�ӍH�v�����邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ��Ă��܂����B(�����Q�`�S)�B �����Q�́A�܂��k���ʎ����l�����ǂ���Ƃ��ĕ\���Ɗӏ܂̊֘A��}�����w���@�̍H�v�Ɏ��g��ł��Ȃ��U���̑�ށu���̗���ɂ̂낤�v�̉̏����y�u�Ƃǂ��悤���̂�߂��v�̃��[�N�V�[�g�ł��B���̃��[�N�V�[�g�̂悤�ɉ��y�̎d�g�݂̔����ɋC�t���āA�����\���̍H�v�ɐ������āu���݂ɉ̂����艉�t�����肵�����v�Ə����Ă��鎙�������܂������A�������������́A34�����U���i��18���j�ŁA�E�̃��[�N�V�[�g�̂悤�ɔ����ɋC�t���Ă��鎙���ł��A�\���̍H�v�ł́A�u�y�����̂������v�Ȃǂ̂悤�ɁA���y���`�Â����Ă���v�f�Ɋ֘A�������e�łȂ��A�����̈ӗ~��C�����ɂ��ċL�q���Ă�����̂��قƂ�ǂł����B |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �����Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �����R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

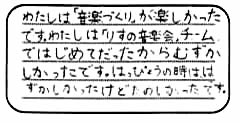

| �����R�́A�k���ʎ����l�����ǂ���Ƃ��ĕ\���Ɗӏ܂̊֘A��}�����w���@�̍H�v�Ɏ��g�̏��u�ӂ��R�v�̃��[�N�V�[�g�ł��B�\���̍H�v������ۂɂ́A���[�N�V�[�g�ɇ@�ǂ����A�A�ǂ̂悤�ɕ\���������̂��A�܂�����͇B�Ȃ����ɂ��ċL�����闓��݂������ƂŁA�����������̕\���̍H�v�ɂ��āA�ӏ܁u�����v�̊����Ŋw���Ƃ��v���o���Ȃ���A �k���ʎ����l�̉��y���`�Â����Ă���v�f�ł�����������ǂ���Ƃ��āA�����̎v����Ӑ}���L�q���邱�Ƃ��ł��܂����B�����R�̂悤�ɁA�u��������݂����ɂȂ��Ă邩��B�v�Ə����Ă��鎙���ɂ́A���Ԏw���̍ۂɁu������������݂����ɂȂ��Ă���̂��ȁH�v�ƁA�⏕�I�Ȕ�������邱�ƂŁA�����́u�������v�Ƃ������Ƃ��v���o���A���y���`�Â����Ă���v�f�Ɗ֘A�����ď��������邱�Ƃ��ł��܂��B

���[�N�V�[�g�ʼn��y�\���̑n�ӍH�v�ɂ��ĕ]������ۂɂ́A�Θb�̒��Ŏ����̎v����Ӑ}�������o������A����������ł���悤�Ȗ₢�|�������āA�`���I�ɕ]�����邱�Ƃ�����ƍl���Ă��܂��B |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �����S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

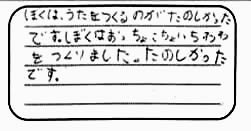

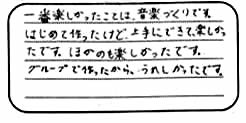

| �@ �����S�́A��y�u�����[����̗r�v�̃��[�N�V�[�g�ł��B�k���ʎ����l�̉��y���`�Â����Ă���v�f�ł�������┽���ɋC�t���������̂ŁA�����̋C�t�����y���ɏ������߂�悤�ɂ��āA�@�ǂ����A�A�ǂ̂悤�ɁA�B�Ȃ��Ƃ����₢�|�������Ȃ��烏�[�N�V�[�g���������܂����B�����S�̂悤�ɁA�����̕\���̍H�v�ɂ��āA�قƂ�ǂ̎������y���̈ꕔ�����͂ނȂǕ\���̍H�v�����Ă���Ƃ���Ɉ��t���āA�����̎v����Ӑ}���������Ƃ��ł��Ă��܂����B�������A�Ȃ����̂悤�Ɏv�l�E���f�����̂��A�����ƂȂ������y���`�Â����Ă���v�f�Ɗ֘A�����Ă��邩�ǂ����ɂ��Ă܂ŋL�q�ł��Ă��Ȃ��������������x���܂����B�����ŁA���Ԏw���̍ۂɁA�⏕�I�Ȕ�������ď���������������A�Θb�ɂ�莙���̎v�l�E���f�̉ߒ���������Č`���I�ɕ]������悤�ɂ��܂����B

�����S���A��L�̃��[�N�V�[�g�ł́A���y���`�Â����Ă���v�f�ɐG��Ă��܂���ł������A�u�Ȃ��r�݂����ɉ��t�������Ǝv���܂������H�v�Ɩ₢�|����ƁA�����́u�^�[���^�^���^���Ɨr���͂˂Ă���悤�Ȑ����ɂȂ��Ă��邩��B�v�Ɠ����A�����Ɗ֘A�����čl���邱�Ƃ��ł��܂����B �����̍H�v�ɂ��A�W���߂��������A�k���ʎ����l�̉��y���`�Â����Ă���v�f�������ɂ��āA�����̎v����Ӑ}�������Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂����B |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

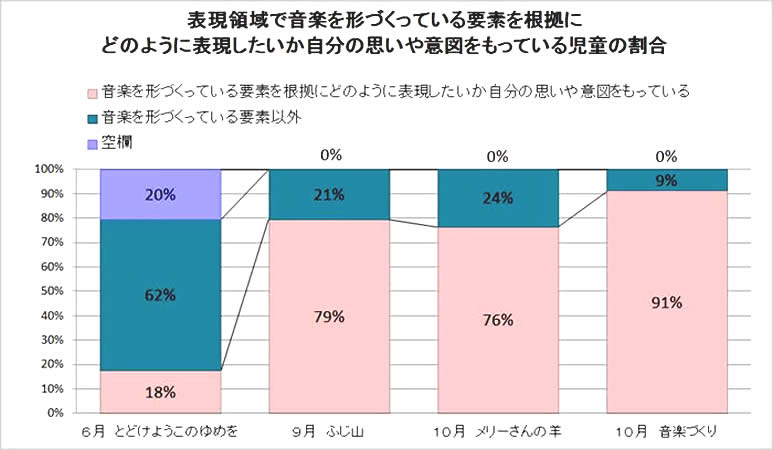

| �@�@���̂悤�ɁA�\���̈�ʼn��y���`�Â����Ă���v�f�������ɂǂ̂悤�ɕ\���������������̎v����Ӑ}�������Ă��鎙���̊������A �U���@�̏��E��y�u�Ƃǂ��悤���̖����v�A�X�`10���̉̏��u�ӂ��R�v�A��y�u�����[����̗r�v�A���y�Â���̃��[�N�V�[�g�⊈���̊ώ@���番�͂��A�O���t�ɕ\���Ǝ��̂悤�ɂȂ�܂����i�O���t�Q�j�B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �O���t�Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �U���̉̏��E��y�u�Ƃǂ��悤���̖����v�ł́A�����ɋC���t���āA�����������łĂ���Ƃ�����̂ƃ��R�[�_�[�ƌ��݂ɉ��t�������Ƃ����v�������������܂����B�������Ȃ���A�\���̍H�v�ɂ����ẮA�����ɋC�t���Ȃ�����A�u���Y���ɏ���Ċy�������t�������v�u���邭�̂������v�Ȃǂ̂悤�ɁA�k���ʎ����l�̉��y���`�Â����Ă���v�f�Ƃ͊֘A�̂Ȃ��L�q���قƂ�ǂł����B �X���`10���̑�ށu�����̂Ƃ����傤�����Ƃ낤�v�ł́A�����𒆐S�ɂ܂���ނ��\�����A���F�A����A�����Ƃ����k���ʎ����l���v�l����f�̍����Ƃ��āA�ӏ܁u�����v�A�̏��u�ӂ��R�v�A��y�u�����[����̗r�v�A���y�Â���̊e�������֘A�����Ďw���@�̍H�v�i�k���ʎ����l�J�[�h�̍쐬�E�̎d���̍H�v�A�����w���̍H�v�A���[�N�V�[�g�̍H�v�A���y�w�K�̊��Â���j���s�������ƂŁA�����́A�k���ʎ����l�������Ɏv�l�E���f���Ă����w�K��ςݏd�˂邱�Ƃ��ł��A����Ɏ����̎v����Ӑ}�������ĕ\�������薡����Ē������肷�邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ��Ă��܂����B ��ލ\���̍H�v�ł́A�ӏ܁u�����v�Ŋw�K������������y�u�����[����̗r�v�ł́A���R�[�_�[�̉��t�Ɗy���ɂ�闝���ɂȂ��A�X�ɔ������������y�Â���ɂȂ������ƂŁA�قƂ�ǂ̎����������n��͏��߂Ăł������ɂ�������炸�A��R�Ȃ������̎v����Ӑ}�������Ċy����őn��Ɏ��g�ނ��Ƃ��ł��܂����B �k���ʎ����l�J�[�h�̍쐬�E�̎d���̍H�v�A�����w���̍H�v�A���[�N�V�[�g�̍H�v���́A��̓I�ɇ@�ǂ����A�A�ǂ̂悤�ɁA�B�Ȃ��Ƃ��������w���ƃ��[�N�V�[�g�Ƃ��֘A�����A�v�l�E���f�̍ۂɁk���ʎ����l�J�[�h��������ƂŁA�v�l�E���f�₻�̍��������m�ɂȂ�A�˂炢�̒B���ɂ��Ȃ����Ă������悤�Ɏv���܂��B�܂��A�˂炢��B���ł������ƂŁA�����́A�v����Ӑ}�������ĕ\�������薡����Ē������肷��y�����𖡂킢�A�w�K�ւ̈ӗ~�����܂��Ă����܂����B |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@���@�S�E�ӗ~�E�ԓx�̕ϗe�ɂ��� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

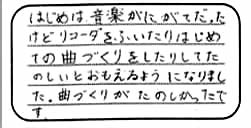

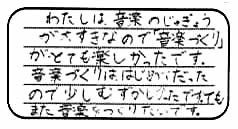

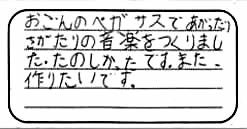

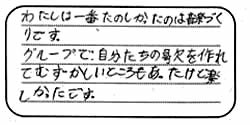

�k���ʎ����l�����ǂ���Ƃ��āA�\���Ɗӏ܂̊֘A��}���Ďw�������Ă������Ƃɂ��A���̊������X���[�Y�ɓ����ł��܂����B�w�K�������Ƃ����̊w�K�ɐ��������ލ\���ł��������Ƃ���A���������ӗ~�I�Ɏ��g�ނ��Ƃ��ł��āA�B�����������A���̉��y�����ւ̈ӗ~������ɍ��߂Ă������Ƃ��ł��܂����B���̈ӗ~�́A�������d�˂邲�Ƃɍ��܂�A���y�Â���ōō��Ɏ����Ă��鎙���������݂��܂����B���̗l�q�́A��ލŌ�̎����̊��z������ǂݎ�邱�Ƃ��ł��܂����B ��ށu�����̂Ƃ����傤�����Ƃ낤�v��ʂ��āA������10���ɏ��������[�N�V�[�g�̋L�q���番���邱�Ƃ́A���̂悤�Ȃ��Ƃł�(�����T)�B |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

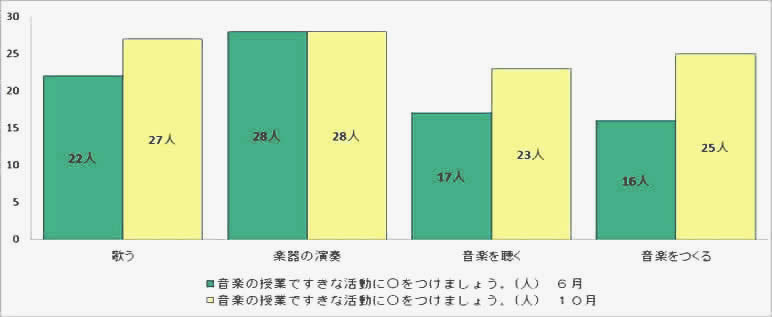

| ���@�v����Ӑ}�������ĕ\���̍H�v������y�����𖡂키���Ƃ��ł������Ƃ�������L�q�̗� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���@��ނ�ʂ��āA�k���ʎ����l�����ǂ���Ƃ��ĕ\���Ɗӏ܂̊֘A��}�����w�����H�v�������ƂŁA���y�ɑ���ӗ~������ɍ��܂�A�u���y�Â���v�ōō��ƂȂ��Ă��邱�Ƃ�������L�q�̗� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

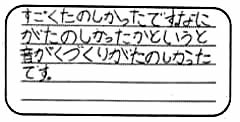

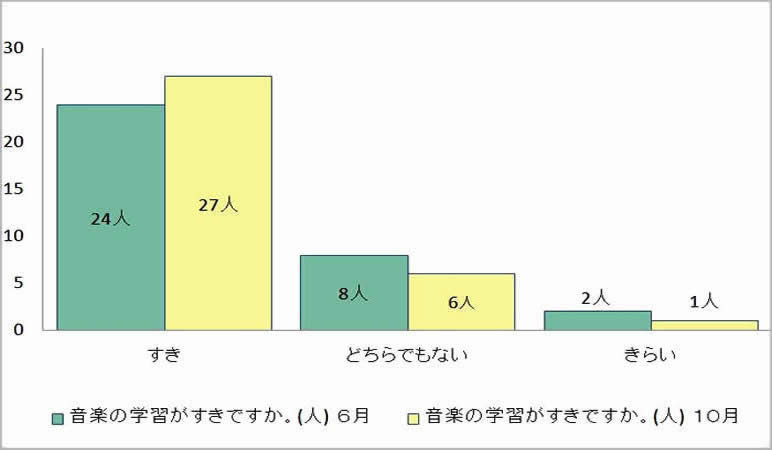

| �@�@���ɁA�A���P�[�g�̌��ʂ���ɁA���y�̊w�K�ɂ��Ă̎����̈ӎ��̕ϗe�ɂ��Č��Ă������Ƃɂ��܂��B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �O���t�R�@�u���y�̊w�K�������ł����v�@�@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@���y�̎��Ƃɂ��ẮA���Ƃ��ƍD���Ȏ������R���̂Q�ȏア�܂����B�P�O���́A��ł͂���܂����u�����v�ɂȂ��������������Ă��܂��B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@�O���t�S�@�u���y�̊w�K�ŁA�����Ȋ����Ɂ���t���܂��傤�v�@�i���אl���j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����������t���Ă��悢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

���y�̊w�K�ōD���Ȋ����́A��͂�U���͉̏��Ɗ�y�������Ȃ��Ă��܂����B���ɂR�N���ł́A���߂ă\�v���m���R�[�_�[���w�K���܂��̂ŁA�y��̉��t�ɂ��Ă̈ӗ~����ԍ������ʂ��łĂ���A�ӏ܂Ɖ��y�Â���́A��⏭�Ȃ߂ł����B�������A��ނ�ʂ��āA�ӏ܁��̏�����y�����y�Â���̊w�K�ɂ����āA�k���ʎ����l�����ǂ���Ƃ��ĕ\���Ɗӏ܂̊֘A��}�����w���@���H�v�������Ƃɂ��A�����́A�e�����Ŋw�K�������Ƃ����Ă������Ƃ��ł��A�w�K�̗��������[�߂邱�Ƃ��ł��܂����B���ɁA�Ō�̉��y�Â���̊����ł́A���̌��ʂ��\��Ă��܂����B ���t�̈���I�Ȏw���ɂ����̂łȂ��A���������̎v����Ӑ}���A�F�����Ƙb�������Ȃ��玎�s���낵�Ă��肠���Ă����w�K�ߒ��ɁA�u���������łł����v�Ƃ����B�������������悤�ł��B���̂悤�ɏ��߂Ď��g�����n��ɂ����Ă��A�O���܂ł̊w�K�����Ȃ����R�Ȃ��v����Ӑ}���������n��ł������Ƃ��A�y�����⎟�̊w�K�ւ̈ӗ~�ɂȂ����Ă������悤�Ɏv���܂��B |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �O���t�T�@�u�̂����艉�t�����肷�鎞�A�C��t���Ă��邱�Ƃ͂ǂ�Ȃ��Ƃł����v�i�q�אl���j | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���P�ԋC��t���Ă��邱�Ƃ��珇�ɂQ����t���A�P�ԂQ�Ԃ̍��v�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

�\���̈�̉̏����y�̊����ɂ��āA�u�̂����艉�t�����肷�鎞�A�C��t���Ă��邱�Ƃ͂ǂ�Ȃ��Ƃł����v�Ƃ�������ɂ��āA�U���́u�܂������Ȃ��悤�Ɂv�Ƃ��u���ꂢ�Ȑ��Łv�������ɁA���y�\���̋Z�\�Ɋւ�����e�����������̂ł����A�k���ʎ����l�����ǂ���Ƃ��ĕ\���Ɗӏ܂̊֘A��}�����w���@���H�v�������Ƃɂ��A�u�Ȃ̗l�q���v�������ׂȂ���v��u�Ȃɍ��킹�ċ���⑬�����H�v���āv�̂悤�ɁA�\���̍H�v�Ɋւ�����e�������Ă��܂��B ���̂悤�ɁA�v����Ӑ}�������ĉ��y�\���̑n�ӍH�v���s�����Ƃɑ���ӎ��̍��܂�������܂����B |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����̃y�[�W�̂͂��߂ɖ߂� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Copyright(C) 2013 SAGA Prefectural Education Center. All Rights Reserved. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||