| (2) 校内研究に関する実態調査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

④ 調査結果から見えてきたこと |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ア 校内研究を充実させていくために必要なこと |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 県内の公立小・中学校校内研究に関する実態調査(校長用)の結果から、各学校における取組や教師の意識等を把握し、校内研究を充実させるために必要なことを明らかにする目的で、質問項目に対する回答選択肢ごとにポイントを付けて数値化し、算出しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 数値化した項目は、県内の公立小・中学校校内研究に関する実態調査(校長用)の質問項目のうち、表1の5項目です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

【表1 県内の公立小・中学校校内研究に関する実態調査(校長用)の質問項目】 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 各学校の回答状況を下記のようなポイントに換算して、その学校の平均値を求めたものを学校スコアとして分析に用いています。 「①はい」・・・3ポイント 「②どちらかというとはい」・・・2ポイント 「③どちらかというといいえ」・・・1ポイント 「④いいえ」・・・0ポイント |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

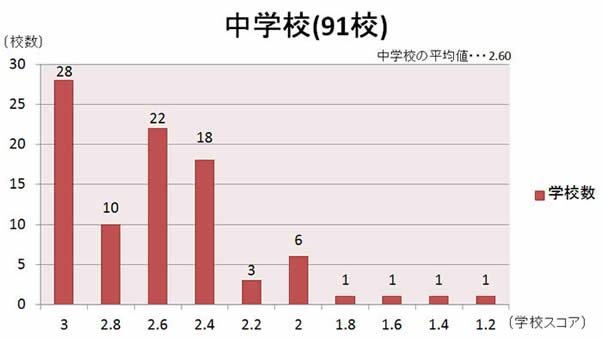

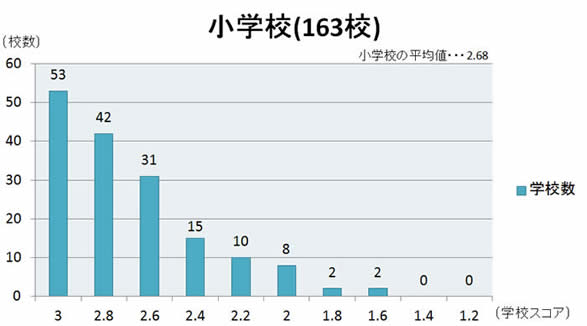

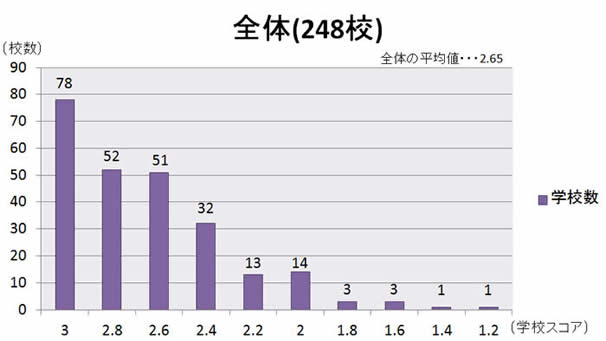

| 学校スコアごとの学校数を、小学校、中学校、小・中学校全体で出したものが、次のグラフ(図2~図4)になります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

図4 学校スコアごとの学校数(全体) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

※小学校のうち4校、中学校のうち2校は合同回答のため、全体集計ではそれぞれを1校として 集計しています。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 集計結果のグラフから、以下のことが分かりました。 ・ 小・中学校共に学校スコアが3である学校数が最も多い。また、その学校数の割合は小・中学校全体の約3割であ る(図2、図3、図4)。 ・ 小学校は、学校スコアが高いほど学校数が多く、学校スコアが1.4以下の学校はない(図2)。 ・ 中学校は、どの学校スコアにも分布している(図3)。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 県内の公立小・中学校が、各学校における校内研究を更に充実させるために、どのようなことが必要だと考えているかを把握する目的で、学校スコアと実態調査(校長用)の質問項目Ⅱ-5「校内研究を更に充実させていくために特に必要なことは何か」の回答項目との関わりを分析しました。その際、学校スコアごとの学校数の集計結果から、小学校と中学校の違いや学校スコアの高い学校と低い学校に違いがあると考えました。そこで、小・中学校別及び小・中学校全体において、学校スコアが平均値よりも高かった学校と低かった学校で、質問項目Ⅱ-5のどの項目を選択しているかを調べました。 選択数が多かった3項目については、表2のとおりです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 【表2 学校スコアと「校内研究を更に充実させていくために特に必要なことは何か」で回答された項目との関わり】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 表2から分かるように、学校スコアが平均値よりも高かった小・中学校が「校内研究を更に充実させていくために特に必要なこと」として多く選択した項目は、「学校の課題を把握して、研究に生かす」でした。また、平均値よりも低かった学校の多くが選択した項目は「研究目標や方向性に対する共通理解を図る」でした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 小・中学校別に見ると、小学校で平均値よりも高かった学校の多くが選択した項目は、「学校の課題を把握して、研究に生かす」でした。また、平均値よりも低かった学校の多くが選択した項目は「研究目標や方向性に対する共通理解を図る」でした。 中学校で平均値よりも高かった学校の多くが選択した項目は、「研究目標や方向性に対する共通理解を図る」でした。また、平均値よりも低かった学校の多くが選択した項目は「日々の教育実践に生かせるような研究内容を選定する」でした。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 小・中学校それぞれにおいて多く回答されているものは共通しており、以下のような項目でした。 ・ 研究目標や方向性に対する先生方の共通理解を図ること ・ 継続的に実施し、成果を積み上げること ・ 学校の課題を把握して、研究に生かすこと ・ 日々の教育実践に生かせるような研究内容を選定すること 中でも、小学校は継続的な実施と成果を積み上げること、中学校は共通理解を図ることを必要なこととして考えています。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| また、学校スコアとの関わりについて分析した結果から考えられる、校内研究を更に推進・充実させるために必要なことは以下の項目でした。 ・ 学校の課題を把握して、研究に生かすこと 以上の結果から、校内研究を更に推進・充実させるためには、各学校の課題を明確にし、その解決を目指す取組を行うことが必要だと考えます。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

イ 県内の公立小・中学校の校内研究におけるPDCAサイクルの状況 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「2 研究の実際」で述べたとおり、校内研究においてPDCAサイクルを確立し、それに基づいた取組を行うことが重要です。そこで、県内の公立小・中学校の校内研究におけるPDCAサイクルの各段階の取組状況を把握するために、実態調査の校長用、研究主任用のそれぞれの質問項目を、校内研究におけるPDCAサイクルに基づいて表3のように分類しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

(※全・・・PDCAサイクル全ての段階に関わる項目) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

【表3 校内研究におけるPDCAサイクルに基づいた質問項目の分類】 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 実態調査の結果を表3の分類に基づいて集約し、分析したところ、次のことが分かりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Plan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 研究主題については、全小・中学校が学校教育目標に関連付けた設定をしていました。また、99.6%の小・中学校で、研究主題が先生方にとって必要性・切実性のあるものになっていると回答していました。

一方、校内研究を推進・充実させるために、全小・中学校254校のうち半数に近い116校が、研究目標や方向性を共通理解することが必要だと回答していました。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Do | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 97.5%の小・中学校が、校内研究の取組は、共通理解を基に実践されていると回答していました。また、

98.0%の小・中学校が全員参加による研究授業を行っており、授業者は、75.8%の学校が先生方による話合いで決められていました。全員研究授業を実施している小・中学校が9.1%あり、その他は研究推進者が行う提案授業や経験者研修と兼ねた研究授業などが実施されていました。 授業研究会など協議を行う場では、98.8%の小・中学校が協議できる視点を設定していました。そして、93.1%の小・中学校が、全員あるいはほとんどの先生方が自分の意見を表明するなど、活気ある研究会を行っていると回答していました。協議を行う際の環境づくりについては、82.7%の小・中学校が職員室以外の場所での実施と時間内に終わることに配慮していました。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 成果や課題の確認については、全小・中学校のうち約3割の学校は年度末のみの実施でした。それに対して、協議ごとに確認している学校は、小学校で163校中107校、中学校で91校中45校ありました。 また、校内研究の1年間のまとめについては、94.4%の小・中学校が冊子やデジタルデータで作成していると回答していました。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Action | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 校内研究の1年間のまとめを次年度の校内研究の計画に生かしている小・中学校は93.5%でした。また、研究授業の参考にしている小・中学校が52.4%で、日々の授業の参考にしている小・中学校は39.6%でした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ウ 実態調査のまとめ |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 県内の公立小・中学校を対象に行った、校内研究に関する実態調査の結果から、次のことが分かりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

・ |

ほとんどの学校が学校教育目標を具現化するための場として校内研究を位置付け、先生方の共通理解と実践を基に、指導法改善や授業力向上につながる取組を行っていることがうかがえる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

・ |

校内研究の更なる推進・充実のために必要なこととして最も多く挙げられていたのは、共通理解を図りながら教育実践を日々継続し積み上げていく取組である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

・ |

校内研究の取組において、活気ある研究会や指導法改善が見られ、共通理解や実践ができていると回答した学校の多くが、更なる校内研究の推進・充実に必要だと挙げていたのは、各学校の課題を明確にし、その解決を目指す取組である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

一方、 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

・

|

校内研究において、多くの小・中学校が授業研究に取り組んでいるが、研究会等の実践を振り返り協議する場が設定されなかったり、成果と課題を明確にするまでには至らなかったりしている状況が見られる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

県内の公立小・中学校における平成25年度の校内研究の研究テーマを見てみると、最も多く取り組まれているのは教科や言語活動、学び合いなどについての授業研究でした。授業研究会については、授業後に研究会をしている学校の割合が小・中学校とも一番多かったものの、授業後の意見用紙交換のみに終わったり、授業のみで終わったりする場合も少なからずありました。研究授業が授業者、参観者の双方に役立つように、授業研究会を活性化させるなどの手立てを取ることが、授業改善や指導力向上につながる有効な方策であると考えます。そして、研究会の場で出された成果や課題をその都度共通理解し、それを基に手立てを考え日々の教育実践に生かすことが、県内の公立小・中学校が考える校内研究の推進・充実につながるのではないかと考えます。日々の教育実践に生かすという視点でのまとめを作成し活用していくなど、各学校が今取り組んでいることに明確な目的を設定し改善していくことで、先生方の負担感や多忙感を増すことなく、校内研究の推進・充実を図ることができると考えます。 アンケートの最後の項目にある校内研究に対する思いや期待することの記述の中で、校内研究で重視したいこととして「共通理解」「全員参加」「授業の土壌づくりの大切さ」「子どものための研究」といった言葉が多く見られました。課題としては、「研究授業で完結してしまうこと」「学力検査の結果等における伸びが見られないこと」「特定の教科に偏りそれ以外の教科指導が停滞していること」ということが挙げられていました。また、研究に必要なこととして、「全員授業や講師招聘の実施等による研究実践の公開」「学力検査等の結果分析とその活用」「課題の共有化のためのワークショップ型研究会の実施」といったことが挙げられていました。さらに、これからの校内研究の方向性として、「子どもの伸びが実感できること」「指導力向上」「多忙でも、多忙感を感じないような楽しく明るい、そして、笑顔あふれる研究」「研究のつなげ方・生かし方」といったことが挙げられていました。このような思いを具体的に校内研究の推進・充実に向けて生かすためには、前述の授業研究会等の活性化など、PDCAサイクルの特にDの段階に焦点を当て、方策を立てていく必要があると思われます。そうすることで校内研究が日々の教育活動に生かされ、「学校力」を高めることにつながると考えます。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||