|

|

|

2 研究の実際

|

| (5) 検証授業の分析 ~ 第1次の1/6、2/6時目の授業実践から ~ |

|

|

児童が、形、色、イメージなどを視点とした交流活動によって、発想や構想の能力を高め、「わたしの世界」のイメージを膨らませることができたかについて、児童の活動の様子やワークシートなどから検証しました。 |

|

|

|

抽出児童(A児、B児、C児)のアイデアスケッチときらりタイムの様子、振り返りカードの記述について示し、第2時の交流活動によって抽出児童のアイデアスケッチがどのように変容したかということについて分析を行いました。

≪抽出児童のプロフィール≫

| A児 |

事前アンケートで図工の勉強がつまらないと回答した。図工への関心が低く、アイデアが浮かばない。 |

| B児 |

なかなかアイデアが浮かばず、豊かに表現できない。 |

| C児 |

事前アンケートで図工が楽しく、アイデアも浮かぶ方と回答した。 |

★ A児(事前アンケートで図工の勉強がつまらないと回答した。図工への関心が低く、アイデアが浮かばない。)

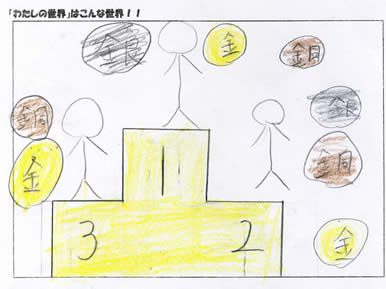

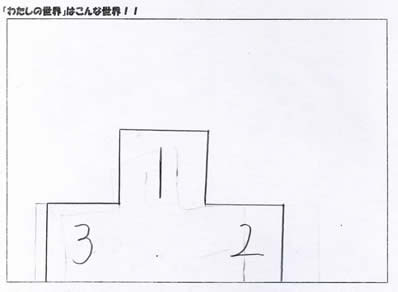

<第1時のアイデアスケッチ>

<第2時のきらりタイム> (交流活動におけるA児と他の児童の話合い)

A児:今、表彰台を描いています。写真を入れます。

D児:表彰台の形がきれいで、いいと思う。

M児:写真という材料を考えているからいい。

E児: オリンピックの世界だから、メダルを入れたらどうかな。

M児:アイデアスケッチに人も描いたらいいよ。

(一部抜粋)

|

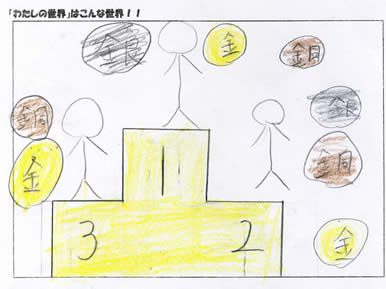

<第2時のアイデアスケッチ>

A児は、第2時の振り返りカードに「いろいろなアイデアをもらってかけたからよかった」と記述しています。第2時のアイデアスケッチは、メダルというパーツが増え、人を乗せる場所や色も決めることができました。 判定基準に基づいた評価においても、第1時は「努力を要する」状況(C)でしたが、第2時は「おおむね満足できる」状況(B)になりました。第1時と比べると、意欲的にアイデアスケッチに取り組みました。友達との交流活動でイメージが膨らんだためと考えます。

<A児の作品>

|

★ B児(なかなかアイデアが浮かばず、豊かに表現できない。)

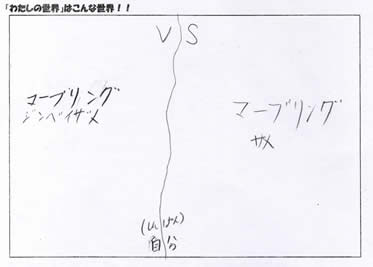

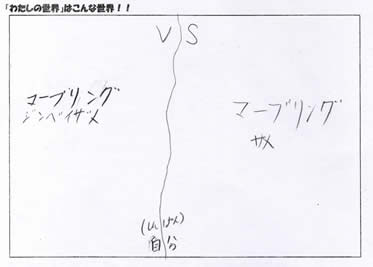

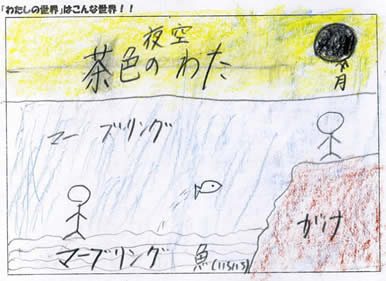

<第1時のアイデアスケッチ>

<第2時のきらりタイム>(交流活動におけるB児と他の児童の話合い)

B児:ぼくの世界はバトルの世界です。海なので、マーブリングしようかなと思います。

R児:海からイメージする方法を考えているからすごい。

K児:もっとパーツを増やしたらいい。

Y児:サメじゃない魚もたくさん入れたらいいと思うよ。

(一部抜粋)

|

<第2時のアイデアスケッチ>

B児の第2時のアイデアスケッチは、絵で表した部分が増え、わたしの世界の構想が固まりました。振り返りカードには「だいたい想像できたので91点」と記述しています。友達との交流活動でヒントを得て、夜空や月、魚、崖などのパーツを考えることができました。色も決めることができました。第1時よりも多くのアイデアが浮かんでいます。判定基準に基づいた評価においても、第1時は「おおむね満足できる」状況(B)でしたが、第2時は「十分満足できる」状況(A)になりました。A児同様、発想や構想の能力が高まったと考えられます。

<B児の作品>

|

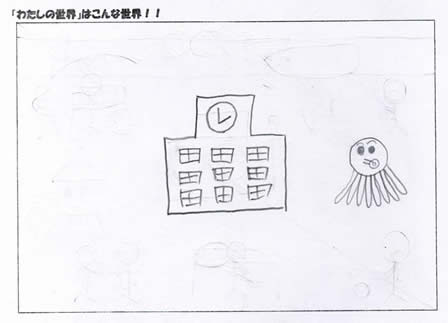

★ C児(事前アンケートで図工が楽しく、アイデアも浮かぶ方と回答した。)

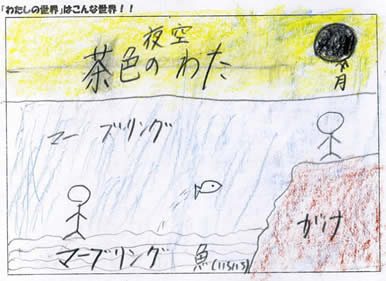

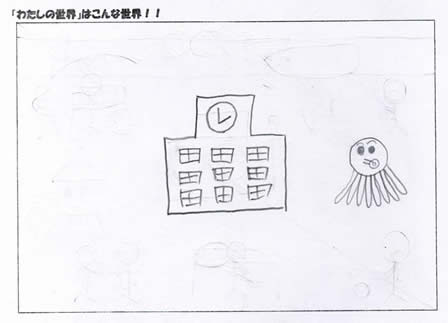

<第1時のアイデアスケッチ>

<第2時のきらりタイム>(交流活動におけるC児と他の児童の話合い)

C児:わたしの世界は、自分で作った海の世界です。今、学校とたこをかきました。

H児:たこの形がよくかけてて、本物みたいね。

S児:海の世界だから、魚があったほうがいいんじゃない。

O児:学校があるから、運動場があったらいいかもね。

(一部抜粋)

|

<第2時のアイデアスケッチ>

| C児は、第1時の振り返りカードで、自分の活動を「あまりイメージがわかなかったから30点です」と振り返りました。第2時では、「きらりタイムをすることによってアイデアがどんどん浮かんだのでズバリ100点!!」と振り返りました。友達との交流活動後、様々なパーツを描いたり、表現方法を決めたりすることができました。判定基準に基づいた評価においても、第1時は「おおむね満足できる状況」(B)でしたが、第2時は「十分満足できる状況」(A)になりました。発想や構想の能力が第1時より更に高まったと考えられます。 |

<C児の作品>

|

|

|

|

|

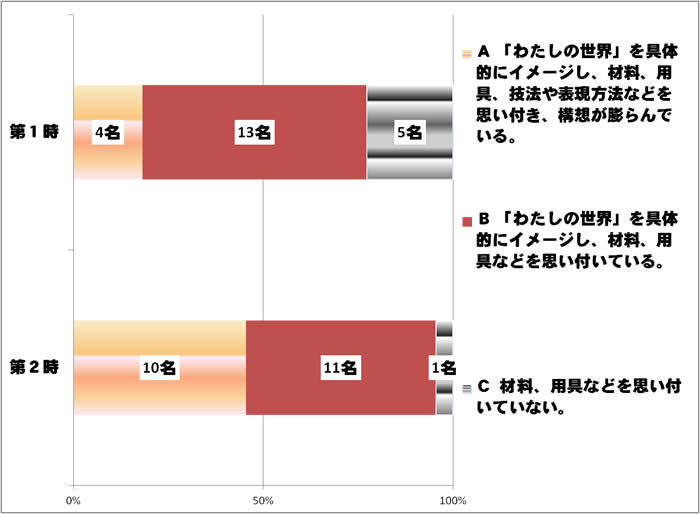

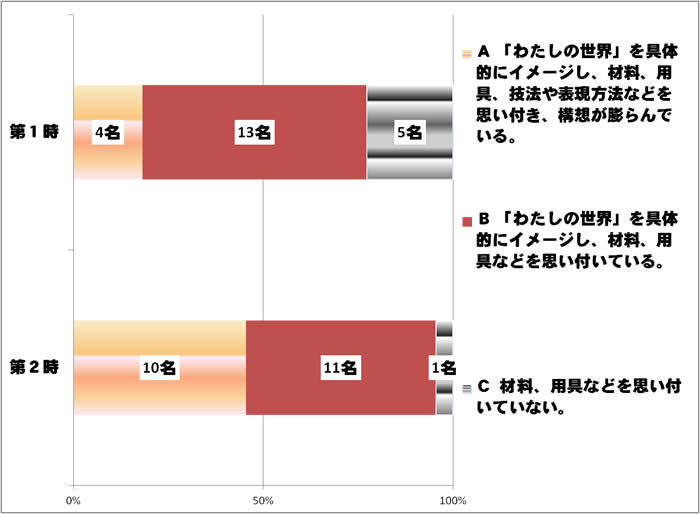

児童の発想や構想の能力について、判定基準に基づいて評価を行いました。第1時と第2時の学級全体の評価はグラフ1のようになりました。 |

| |

グラフ1 「判定基準」に基づいた評価 |

| |

|

|

|

|

第1時は、発想や構想の能力のA評価(「十分満足できる」状況)の児童が18%(22名中4名)でしたが、第2時は45%(22名中10名)と大きく伸びが見られました。第1時でアイデアスケッチが描けなかった児童も、第2時の「きらりタイム」で友達からアドバイスをもらったり、友達のアイデアスケッチからヒントを得たりして、「わたしの世界」のイメージを膨らませることができ、発想や構想の能力が高まったと考えられます。

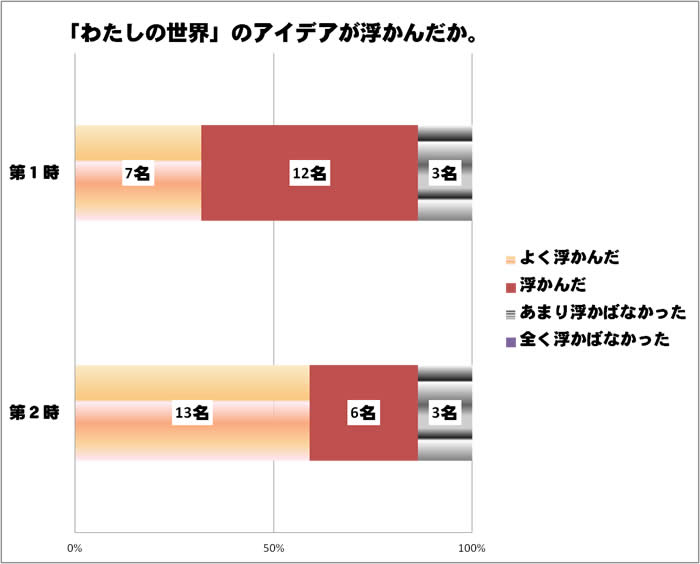

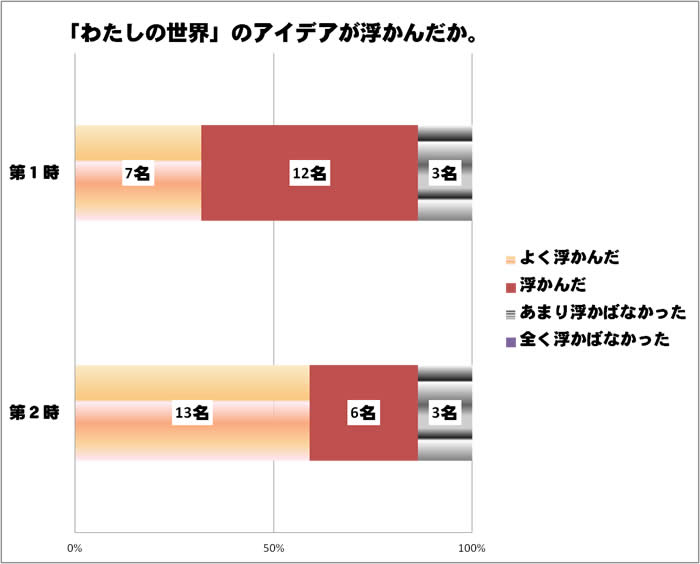

次に、児童が、「わたしの世界」のイメージを膨らませることができたかを、振り返りカードの自己評価から分析しました。結果はグラフ2のとおりです。

| 第2時においては、「よく浮かんだ」と答えた児童が第1時より6名増えました(アンケートを取るに当たっては、児童に「よく浮かんだ」と答える基準等について話をしました)。学級全体の自己評価が、第1時より向上したことが分かります。第2時の最初に、前時で描いたアイデアスケッチについて少人数で話し合う「きらりタイム」を取り入れ、自分のアイデアスケッチについて、その思いや材料、表現方法、悩みなどを話し合わせました。児童は、形や色、イメージなどの視点でよさやアドバイスを出し合ったことで、発想を広げ、「わたしの世界」のイメージを膨らませることにつながったと考えます。第1時でアイデアが「あまり浮かばなかった」と答えた3名の児童には、ワークシートを利用して、教師からのアドバイスを書きました。また、第2時でアイデアが「あまり浮かばなかった」3名には、放課後、「わたしの世界」について話をしながらアイデアスケッチを見直させました。3名の児童は、パーツや材料、表現方法などを書き加えることができ、第3時の製作に意欲的に取り組めたと考えます。 |

|

| (5) 検証授業の分析 ~ 第2次の3/6、4/6、5/6時目の授業実践から ~ |

|

|

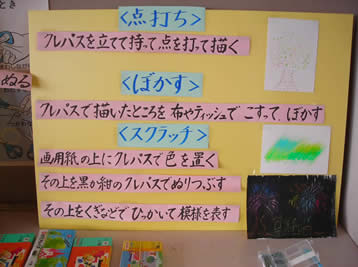

児童が形や色、イメージなどを視点とした交流活動によって、創造的な技能を高め、自分のイメージに合う「わたしの世界」をつくることができたかについて、児童の活動の様子や作品、ワークシートなどから検証しました。 |

|

| |

|

抽出児童(D児、F児)のきらりタイムの様子ときらりタイム後の製作について示し、交流活動によって抽出児童がどのように変容したかということについて分析を行いました。

≪抽出児童のプロフィール≫

| D児 |

事前アンケートで、描いたりつくったりすることが嫌いな方と回答した。 |

| F児 |

自分に自信がもてず、アイデアが浮かびにくい。表し方を工夫することも苦手である。 |

★D児(事前アンケートで、描いたりつくったりすることが嫌いな方と回答した。)

<第3時までの作品>

<第4時のきらりタイム>(交流活動におけるD児と他の児童の話合い)

D児:ローラーやマーブリングで、パーツをつくりました。周りは、ローラーを使いました。

B児:パーツの色がきれいだね。

G児:もようの世界だから、星、ハートとか四角とか、いろんな形があっていいね。

D児:他にどんな方法でパーツをつくるか考えてるけど・・・

H児:マーブリングしたのを好きな形に切って、その上に砂絵をしたらどうかな。

(一部抜粋) |

<きらりタイム後>

D児は、スパッタリングに挑戦して、その紙を丸やハートの形に切って、その上に砂絵をしました。同じハートの砂絵でも、マーブリングしたものの上に貼ったり、中にタンポで飾りを付けたりしました。

そして、第5時には、マカロニでスタンピングをしたり、包装紙をハートの形に切ったりして、次々と表し方を工夫することができました。判定基準に基づいた評価においても、第4時は「おおむね満足できる」状況(B)でしたが、第5時は「十分満足できる」状況(A)になりました。D児の創造的な技能が高まったと考えます。

<D児の作品>

|

|

| |

|

★ F児(自分に自信がもてず、アイデアが浮かびにくい。表し方を工夫することも苦手である。)

<第4時までの作品>

<第5時のきらりタイム>(交流活動におけるF児と他の児童の話合い)

F児:がんばったことは、砂絵でさくらんぼやりんごをつくったことです。

R児:砂絵が上手だね。

K児:色合いがいいね。

F児:他にどんな工夫をしたらいいかな。

R児:形が少し違うさくらんぼとかつくったらどうかな。

K児:砂絵じゃない方法で、フルーツをつくったらいいかもね。 |

<きらりタイム後>

F児は、マカロニに折り紙を貼ってそれをさくらんぼの実にしました。砂絵のさくらんぼより立体的になりました。その後も、ビーズなどを使ってフルーツをつくったり、コラージュに挑戦したりしました。背景をどうするか迷ったときも、友達に相談してヒントを得ていました。そして、マーブリングやスパッタリングを生かして作品を仕上げていました。判定基準に基づいた評価においても、第4時は「努力を要する」状況(C)でしたが、第5時は「おおむね満足できる」状況(B)になりました。自分なりに表し方を工夫して製作する姿から、創造的な技能が高まった考えます。

<F児の作品>

|

|

|

|

|

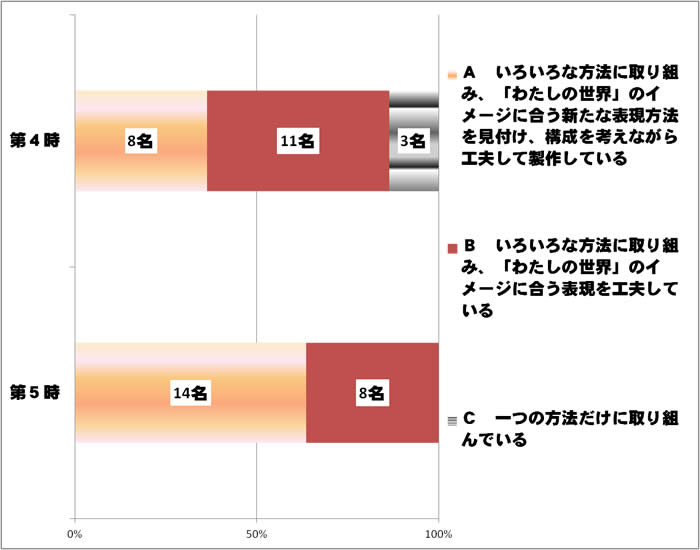

児童の創造的な技能について、判定基準に基づいて評価を行いました。第4時と第5時の学級全体の評価はグラフ3のようになりました。 |

| |

|

グラフ3 判定基準に基づいた評価

|

|

|

|

| |

|

第4時は、創造的な技能のA評価(「十分満足できる」状況)の児童が36%(22名中8名)でしたが、第5時は63%(22名中14名)と伸びが見られました。また、第5時はC評価(「努力を要する」状況)の児童がいませんでした。第4時のきらりタイムでは、「わたしの世界」に合う方法を見付けることができなかった児童も、第5時にもう一度きらりタイムを設けたことで、「わたしの世界」に合う方法を見付け、工夫して表すことができるようになり、創造的な技能が高まったと考えます。 |

| |

|

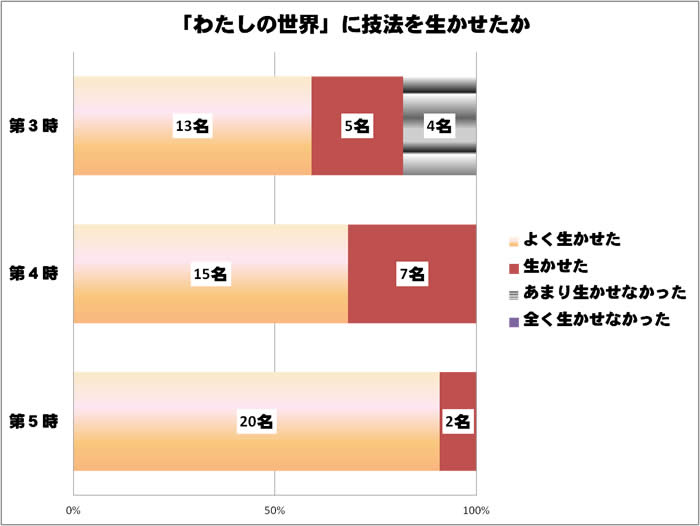

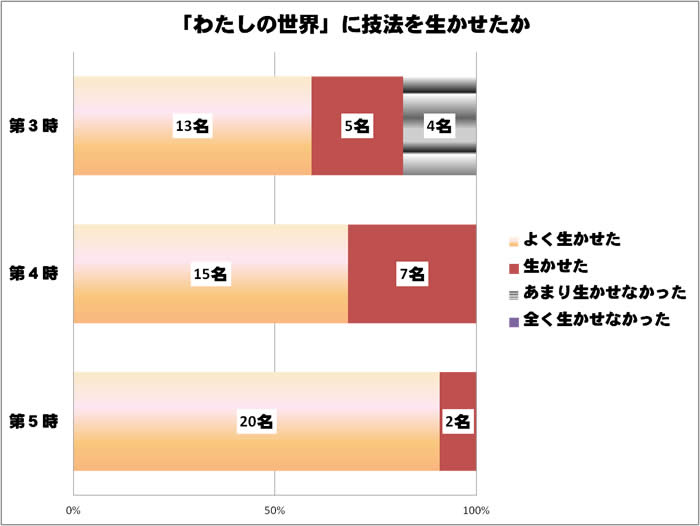

次に、児童が、いろいろな表現方法を「わたしの世界」づくりに生かせたかについて、振り返りカードの自己評価から分析しました。結果は、グラフ4のとおりです。 |

| |

|

グラフ4 児童の自己評価 |

| |

|

第4時は、第3時と比べると児童の自己評価が大きく伸びています。第4時の最初に、少人数の話合い「きらりタイム」を取り入れました。「きらりタイム」では、前時につくったパーツのことについて工夫したことを発表してほめてもらったり、困っていることを相談して友達からアドバイスをもらったりしました。このときの賞賛やアドバイスも、形や色、イメージなどの視点で行わせました。形や色、イメージなどにこだわって製作することで、豊かに表現する児童を育てたいと考えたからです。「きらりタイム」によって、児童は自信をもったり、ヒントを得たりして、よりよい表現を追求していきました。第3時では、ただいろいろな技法を試していただけだった児童が、「きらりタイム」での友達からのアドバイスを生かしたり、友達の表現からヒントを得たりして、「わたしの世界」に合う技法を試して表し方を工夫して製作することができました。技法を試す「 ひらめきコーナー」では、児童が互いにアドバイスをしてよりよい表現を工夫する姿も見られました。

第5時も、第4時より児童の自己評価において肯定的な回答が増えています。 第5時でも最初に「きらりタイム」を取り入れました。このことによって、第4時と同じような効果があったと考えます。

写真1 ひらめきコーナーの様子 写真2 ひらめきコーナーでの交流の様子

写真1 ひらめきコーナーの様子 写真2 ひらめきコーナーでの交流の様子

|

|

| Copyright(C) 2013 SAGA Prefectural Education Center. All Rights Reserved. |

|