| (3) 本研究における共同してつくりだす活動の考え方と手立ての工夫 | |||||||||||||||||||||

| ① 共同製作の分類 | |||||||||||||||||||||

本研究では、つくりだす喜びを味わう児童を育てるために、共同してつくりだすよさを感じ取れる題材を開発し、授業実践を行います。先行研究を踏まえて、共同表現を次の2つに分類しました。

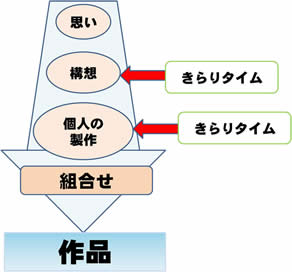

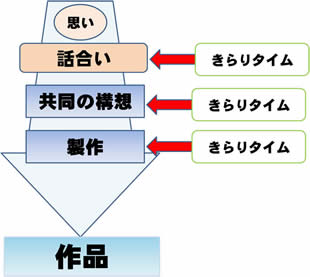

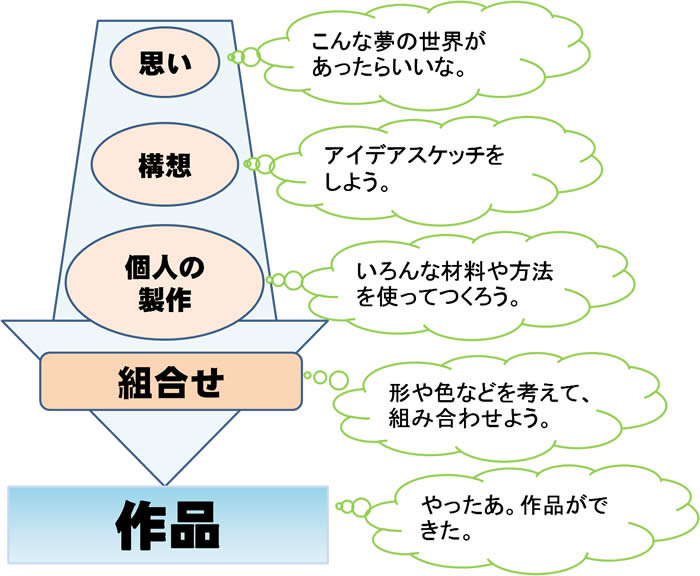

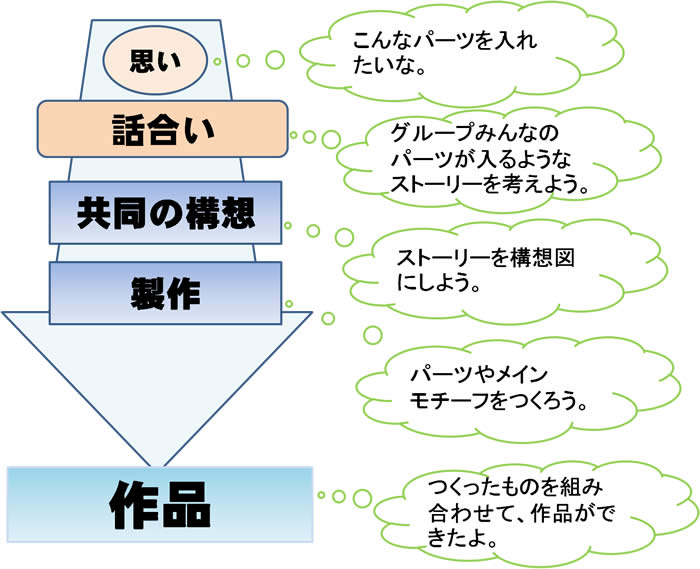

これを図1に表しました。図は、共同製作の2つの型における、思いを作品にするまでの過程を表したものです。図中の <作品共同型> <アイデア共同型> 作品共同型の題材(主題となる、「ドリームワールド」など)では、一つのテーマ(題材を少し分かりやすくかみ砕いた「こんな夢の世界があったらいいな」など)で個々人が製作をします。最後に、それぞれの作品を持ち寄って形や色、イメージなどを視点として組合せ方を考えて、共同作品として仕上げます。 アイデア共同型の題材では、一つのテーマへの個々人の思いを摺り合わせて、グループの構想を考えます。その後、個人で受けもつパーツと全員でつくるメインモチーフを決めてから、製作に入ります。個人のパーツとメインモチーフを組み合わせることで作品が完成します。

|

|||||||||||||||||||||

| 作品共同型とアイデア共同型それぞれの題材例を紹介します。 | |||||||||||||||||||||

★作品共同型の題材 「6の1ドリームワールド」(中学年でも実践できます。) 様々な材料や技法を使って、ティッシュペーパーの箱の中に、自分の夢の世界をつくり、最後に全員の作品を組み合わせます。立体的に組み合わせることもできます。また、ボードなどに貼って平面的に組み合わせることもできます。

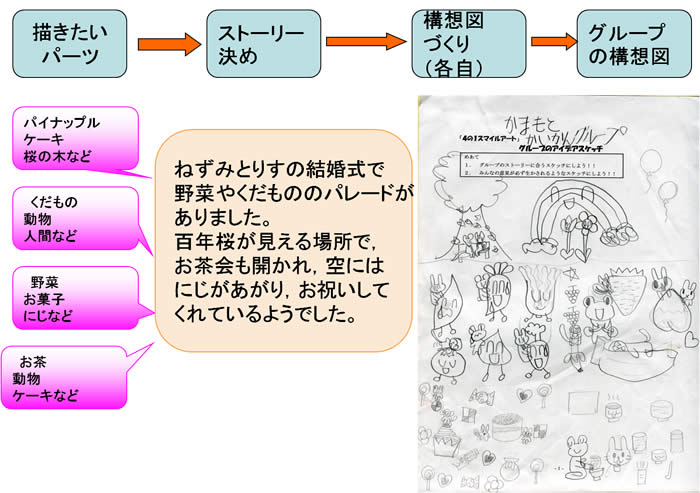

★アイデア共同型の題材 「4の1スマイルボード」「6の1スマイルタペストリー」(タペストリーは布製の壁掛けです。) 地域の方を笑顔にする作品をグループで協力して製作する題材です。グループ編成は、作品を地域のどこに飾りたいかという事前アンケートを基に、子どもの思いを尊重して行います。各自がボードやタペストリーに描きたいパーツを出し合い、それが入るようなストーリーを作ります。そして、ストーリーを基にまず各自で構想図をつくります。そして、それを組み合わせてグループの構想図ができあがります。その際、個人でつくるパーツとグループ全員でつくるメインモチーフを決定します。その後は、個人のパーツとメインモチーフの製作を行い、最後にそれを持ち寄って構成してグループの作品として仕上げます。

*赤い○で囲んだものが、個人でつくったパーツです。残りの部分の「吉田の春夏秋冬」「温泉」「春夏秋冬の文 |

|||||||||||||||||||||

★題材の設定 児童の発想や構想の能力、創造的な技能が高まり、思いどおりに表現できるようになるとつくりだす喜びを味わうことができると考えます。そのためには、どんな題材を設定するかが重要な鍵を握ります。題材を設定するときのポイントについてまとめました。

本研究では、「A表現」(2)絵や立体、工作に表す活動の指導事項イ「形や色、材料の特徴や構成の美しさなどの感じ、用途などを考えながら、表し方を構想して表すこと」、ウ「表したいことに合わせて、材料や用具の特徴を生かして使うとともに、表現に適した方法などを組み合わせて表すこと」(5・6年)を指導のねらいとして、〔共通事項〕を関連させて指導を進めていくことにしました。絵画製作において、表したい思いを基にアイデアや表現方法を交流させてよりよい表現を追求することができるような授業をしたいと考えました。 ★題材との出会わせ方 児童が意欲的に表現することができるようにするためには、まず、児童と題材との出会わせ方が大切になると思います。題材と出会う場面では、児童が感動し、表現意欲や知的好奇心を刺激するような提案の仕方が必要です。題材と出会わせるときに大切なことをまとめました。

本研究では、地域の公共施設「ゆうあい館」にできあがった作品を飾ってもらうことを伝え、意欲を喚起するようにしました。自分たちの作品が地域に飾られるのは、児童にとってとても嬉しいことです。その際、教師がつくった参考作品や様々な技法を紹介した「ひらめきコーナー」を提示して、具体的なイメージをもたせるようにしました。そして、「ひらめきコーナー」を活用して表現の追求にひたる時間を「ひらめきタイム」として設定しました。 ★交流活動の位置付け 製作中アイデアが浮かばなかったり、思うようにできなかったりしたときに、友達から製作のヒントを得ることがあります。そこからまた、新たなアイデアを思い付いて製作がうまくいくと、児童は満足感を味わうことができると考えます。 本研究では、製作過程に形や色、イメージなどを視点とした交流活動を「きらりタイム」として位置付けて授業を行いました。「きらりタイム」は、構想の段階、製作途中の段階、個人の製作後の段階と3つの段階で取り入れます。「きらりタイム」は、「作品共同型」の題材でも、「アイデア共同型」の題材でも取り入れることが可能です。それぞれの段階での「きらりタイム」のねらいや、方法をまとめました。

|

|||||||||||||||||||||

★〔共通事項〕カードの作成

学習指導要領では、新たに〔共通事項〕が示されました。〔共通事項〕は、表現や鑑賞の各活動において共通に必要となる資質や能力であり、実際は、これまでの授業においても指導されてきたはずだと思います。しかしながら、それらの〔共通事項〕を教師自身が明確に意識していたわけではなく、児童にも適切に指導していなかったということに課題があったのではないかと考えます。 そこで、1つの方法として、〔共通事項〕として示されている資質や能力の言葉をカードにすることを考えました。そして、児童が発言した〔共通事項〕に関わる気付きを、模造紙に掲示していくことにしました。例えば、本題材の指導において、2時目のアイデアスケッチの見直しの時間に「ケーキの色の茶色がはっきりしているので、チョコレートケーキみたいに見える。(色)」「お菓子だらけの世界だから、明るい感じがする。(イメージ)」「丸や三角、四角などいろいろな形がある。(形)」という児童の発言に対して、教師はそれぞれのカードを示しながら整理します。そして、次の時間までに児童の発言を模造紙に書いて掲示します。そのことによって、児童は〔共通事項〕を意識して製作に取り組めるようになると考えました。 ★参考作品と掲示物(技法の手順)の活用 指導を進める上で、参考作品を用意することは大変有効です。教師自身が参考作品を製作することで、どのような材料が必要なのか、どのくらい時間が掛かるのか、児童がどんなところでつまずきそうかなどを把握することができ、指導に役立てることができます。 また、題材で児童に取り組ませたい表現技法の手順とその技法を使った作品を掲示しておくことも有効です。児童は、「どうしたらこんな作品になるのだろう」と、様々な技法に興味をもちます。そして、自分のイメージに合った技法を選んだり試したりすることで発想を広げることにつながると考えます。 本研究でも、参考作品や掲示物(技法の手順)を使った指導を行いました。参考作品をつくる中で「こんな材料があったらいいな。この技法が使えそうだ。」など、教師自身の題材へのイメージも膨らみました。児童も、アイデアスケッチをするときや製作途中に参考作品を見ることで、自分の製作に生かすことができました。また、掲示物(技法の手順)を見ながら、児童はスムーズに様々な技法を試すことができました。そして、試した技法の中から、自分の作品に生かせそうなものを選びながら製作を進めることができ、創造的な技能を高めることにつながったと思います。

ワークシートは、児童の学習の履歴を記録として残させるために必要です。また、児童の学習を適切に評価するために、ワークシートにおける児童の記述などが評価の資料として有効であると考えます。図画工作科においても、ワークシートの活用は大切であると思います。 本研究では、八つ切り画用紙の大きさのワークシートを準備しました。ワークシートには、題材の見通しがもてるように計画を書き、アイデアスケッチや材料をかくスペースを設けました。また、毎時間の振り返りカードも貼れるようにしました。毎時間の自己評価から、教師は児童の学習状況や変容を把握する1つの手掛かりを得ました。 以上のようなことから、今回は、作品共同型の題材「行ってみたいなふしぎな世界・・・ようこそ6の2ワールド」で、「発想や構想の能力」「創造的な技能」を高めるための手立てと学習を支える教具を工夫して、授業実践したことを提案します。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||