|

| 単元名 | 自然物からの構成 |

| 分 野 | 表現(平面構成デザインと 墨筆によるスケッチの組合せ) |

| 学 年 | 1年生 |

| 時 | 学習活動 | 評 価 | |||

| 具体的評価目標 | Cの状況 | Cの状況への手だて | |||

| 第1次 〈1〉 |

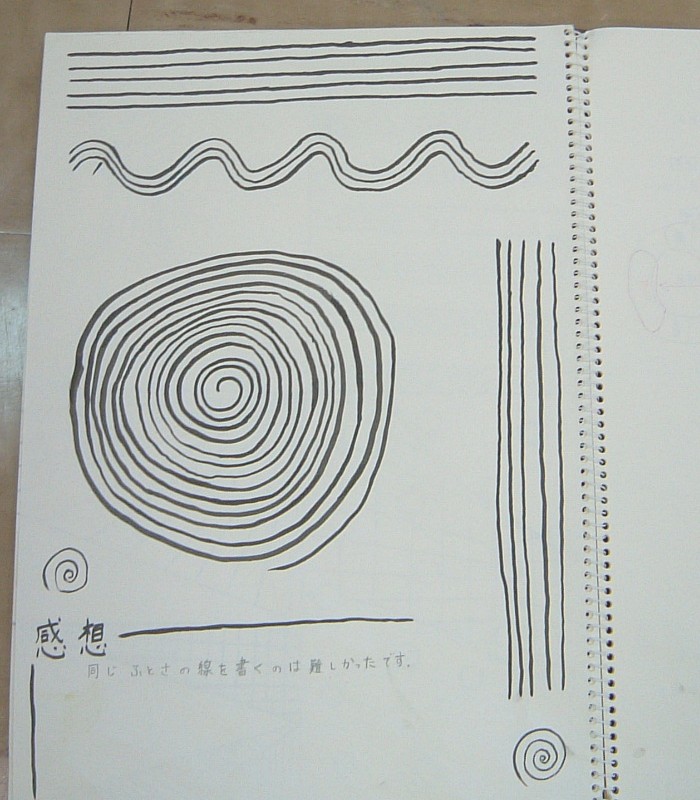

作品や資料を見ながら,単元の課題意図を知り,制作手順と自然物の観察やスケッチの方法について理解する。 ①単元の学習内容について知る。 ②自然物の観察やスケッチの方法について知る。 学習内容ノート (造形ノート) ③筆と墨による線描の練習をする。 (筆は面相筆や彩色筆) |

【関・意・態】 制作に関心をもち,そのよさや美しさなどを感じ取り,見通しをもとうとする。 |

・制作に関心や意欲をもてない。 ・制作手順や方法が理解できない。 |

・できるだけ様々な資料や材料を準備し,生徒の興味関心をを引く工夫をする。 | |

| 【技能】 筆や墨の特性を生かして思い通りの線が描ける。 |

・筆の持ち方や筆先の使い方がうまくできず,思い通りの線が描けない。 | ・筆の持ち方や筆先の使い方をもう一度確認させ,教師が造形ノートに描いてみせる。 ・筆の代わりに割りばしペンで描かせる。 |

|||

筆と墨による線描の練習 |

|||||

| 第2次 〈2〉 〈3〉 |

自然物を観察し,特徴をとらえ,全体の画面構成を考えながら墨と筆で画用紙にスケッチする。 ①観察の方法を知る。 ・拡大,分解,切断など ②構成美の要素を知る。 ③特徴を観察し,全体の画面構成を考えながら,筆と墨でスケッチをする。 筆と墨によるスケッチ |

【関・意・態】 自分のテーマに合う自然物を準備し,様々な角度から描こうとしている。 |

・自分のテーマに合う自然物を準備しようとしない。 ・スケッチしても十分な観察をしようとしない。 |

・生徒のテーマを再確認させ,それにあった自然物をアドバイスする。(教師が用意した物の中から選ばせてもよい) | |

| 【発想・構想】 構成美の要素を生かしながら,画面全体のバランスを考えてスケッチすることができる。 |

・全体の画面構成がイメージできず,バランスがとれない。 ・構成美の要素が理解できない。 |

・大きさ,方向,重なり,配置などを考えさせ,造形ノートに教師が描いてみせる。 | |||

| 【技能】 筆の特質を生かし,自分のテーマや全体構想を基にして,自然物をよく観察し,その特徴をとらえてスケッチすることができる。 |

・形の特徴をとらえられず,描くことができない。 ・線の強弱や太さの変化を考えて筆で描くことができない。 |

・形は正確に描くのではなく,単純化や強調などをして自分の印象を大切にさせる。 ・筆で思うように描けない場合は,割りばしペンで描かせる。 ・スケッチのポイントや仕方などを,造形ノートに教師が描いてみせる。 |

|||

| 第3次 〈4〉 〈5〉 |

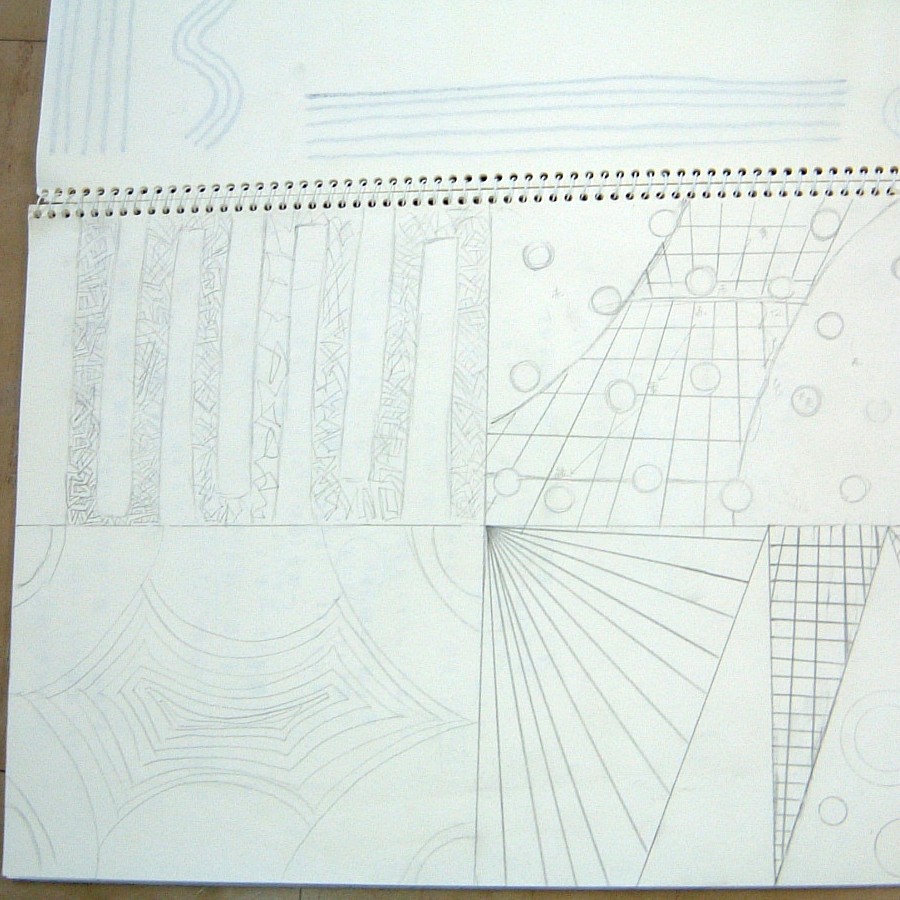

スケッチが生きる背景の画面構成をアイデアスケッチする ①いろいろな画面構成の方法を知る。 ・直線や曲線(コンパスやフリーハンド)などの線の表情や表現の違いを理解する。 ②スケッチを生かす画面構成を考える。 ③アイデアを決定する。 |

【発想・構想】 線の特徴を生かしながら,スケッチとのバランスを考えて全体の画面構成をすることができる。 |

・変化や統一感が理解できない。 ・スケッチとのバランスを十分考えず,まとまりのない画面構成である。 |

・変化や統一感の構成の仕方などを,造形ノートに教師が描いてみせる。 ・着彩が苦手な生徒には,マスキングテープが有効に使える直線を生かした画面構成を考えさせる。 |

|

背景画面構成アイデアスケッチ |

|||||

| 第4次 〈6〉 |

背景の下書きをする。 ①スケッチが生きるような画面構成になっているか確認しながら描く。 |

【技能】 アイデアスケッチを基に,スケッチが生きる画面構成になるように下書きできる。 |

・画用紙全体にバランスよくアイデアスケッチを拡大して描くことができない。 ・線の種類に応じて定規等を使い分けることができない。 |

・画面構成の仕方や線の使い方について説明する。 ・道具(直定規,雲形定規,コンパス)の使い方を説明し,教師が造形ノートに描いてみせる。 |

|

背景の下書き |

|||||

| 第5次 〈7〉 |

配色計画をする。 ①色の学習の内容を確認する。 ②配色カードを使って,自分のテーマに合う色を考える。 |

【発想・構想】 色の三要素,グラデーションや色の感情の特性を考えて,自分のイメージに合う配色をすることができる。 |

・色の性質を理解できず,配色の効果や組合せの美しさを理解することができない。 ・作品のイメージがわかず,色を考えることができない。 ・配色カードを使って色を考えることができない。 |

・色の3要素や色の性質など基礎的なことについて説明する。 ・配色カードの効果的活用方法などについてアドバイスする。 ・色鉛筆で塗らせ,大まかな色のバランスを検討させる。 |

|

| 第6次 〈8〉 〈9〉 本時 〈10〉 〈11〉 |

着彩をする。 ①着彩方法の技術を確認する。 ②配色計画を基にして,配色カードを見ながら色をつくる。 ・試し塗りの紙を利用して,色の確認をする。 ③直線部分の着彩にはマスキングテープを使用する。 ④丁寧に着彩する。 |

【技能】 着彩の技術を的確に使用し,配色計画に合わせて色をつくり,塗ることができる。

|

・絵の具や水の量が適当であり,色ムラができていることに気付かない。 ・はみ出しを気にせず塗り,配色計画も生かしていない。 ・マスキングテープを利用して直線部分を塗ることをしていない。 |

・絵の具を混ぜる分量,水の量,混ぜ方,筆の使い方を教師が実演してみせる。 ・配色計画をしっかり確認させ,変更が必要なら再検討させる。 ・マスキングテープの使い方を教師が実演してみせる。 |

|

| 第7次 〈12〉 |

作品を鑑賞する。 ①制作過程を振り返りながら,自己評価をする。 ②友達の作品をグループで相互鑑賞する。 相互鑑賞表 |

【関・意・態】 自分や友達の作品のよさを見つけようとする。 |

・自分や友達の作品に興味を示さない。 | ・鑑賞カードの記述の仕方や発表の仕方をアドバイスする。 | |

| 【鑑賞】 互いの作品を鑑賞し合い,それぞれの個性の違いやよさ,工夫しているところを理解できる。 |

・自分や友達の作品の表現の違いに気付かず,そのよさを認め合うことができない。 | ・記述方法の例を示したり,鑑賞のポイントをアドバイスする。 | |||

| 実践展開例 2 ワークシート(一太郎版) | ||

| 毎時間の学習記録表 |