|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

| پڑ’PŒ³‚ج‹ï‘ج“I‚ب•]‰؟‹Kڈ€‚ًچىگ¬‚µ‚ـ‚· | |||||||||||||||||||||||||||

| پ›’PŒ³‚جٹˆ“®“à—e‚ئڈئ‚炵چ‡‚ي‚¹پCگ¶ٹˆ‰ب‚ج‚W‚آ‚ج“à—e‚ج‚ا‚ê‚ھژه‚ب“à—e‚ئ‚ب‚é‚©ٹm‚©‚ك‚ـ‚·پB پ›ژه‚ب“à—e‚ة‚آ‚¢‚ؤپCچ‘—§‹³ˆçگچôŒ¤‹†ڈٹ‹³ˆç‰غ’ِŒ¤‹†ƒZƒ“ƒ^پ[‚©‚çڈo‚³‚ꂽپu“à—e‚ج‚ـ‚ئ‚ـ‚育‚ئ‚ج•]‰؟‹Kڈ€پv‚ًڈ‘‚«ڈo‚µ‚ؤ‚ف‚ـ‚µ‚ه‚¤پB پ›ڈ‘‚«ڈo‚µ‚½پu“à—e‚ج‚ـ‚ئ‚ـ‚育‚ئ‚ج•]‰؟‹Kڈ€پv‚ًٹî‚ة‚µ‚ؤپC’PŒ³–ع•W‚ئڈئ‚炵چ‡‚ي‚¹‚ب‚ھ‚çپC‚R‚آ‚جٹد“_‚إچىگ¬‚µ‚ؤ‚¢‚«‚ـ‚·پB پ›پu‚¨‚¨‚ق‚ث–‘«‚إ‚«‚éڈَ‹µپv‚ةژ‹“_‚ً’u‚¢‚ؤپCژ™“¶‚ج‹ï‘ج“I‚بژp‚إ•\Œ»‚µ‚ؤ‚¢‚«‚ـ‚µ‚ه‚¤پB |

|||||||||||||||||||||||||||

| پڑڈ¬’PŒ³پiٹˆ“®پj‚²‚ئ‚ج•]‰؟‹Kڈ€‚ًچىگ¬‚µ‚ـ‚· | |||||||||||||||||||||||||||

| پ›‚Tپ`‚P‚Oژٹش‚²‚ئ‚جٹwڈK‚ج‚ـ‚ئ‚ـ‚è‚إپCچىگ¬‚µ‚ؤ‚¢‚«‚ـ‚µ‚ه‚¤پB پ›”NٹشƒJƒٹƒLƒ…ƒ‰ƒ€‚ة‚¨‚¯‚é’PŒ³‚جˆت’u•t‚¯‚âژ™“¶‚جژہ‘ش‚ة‰‚¶‚ؤپCڈd“_‰»‚ًگ}‚ء‚ؤ‚¢‚‚±‚ئ‚ھ‘هگط‚إ‚·پB |

|||||||||||||||||||||||||||

| پڑ•]‰؟‚جژ‹“_‚ئ•]‰؟‚ج•û–@‚ًچl‚¦‚ـ‚· | |||||||||||||||||||||||||||

| پ›•]‰؟‹Kڈ€‚ً–‚½‚·‹ï‘ج“I‚بژ™“¶‚جژp‚ًژv‚¢•‚‚©‚ׂؤپCپu•]‰؟‚جژ‹“_پv‚ًچىگ¬‚µ‚ـ‚·پB پ›‚»‚ê‚ç‚ًŒ©ژو‚邽‚ك‚ج•]‰؟•û–@‚àچl‚¦‚ؤ‚¨‚«‚ـ‚µ‚ه‚¤پB |

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

| •]‰؟‚جٹد“_‚جژïژ|‚ً“¥‚ـ‚¦پC•]‰؟‹Kڈ€‚âژ‹“_‚ض‚ئ‹ï‘ج‰»‚µ‚ؤ‚¢‚‚½‚ك‚ةپCˆê”ت“I‚بƒ‚ƒfƒ‹‚ًچىگ¬‚µ‚ؤ‚ف‚ـ‚µ‚½پBژہچغ‚ة’PŒ³‚²‚ئ‚ج•]‰؟‹Kڈ€‚ًچىگ¬‚·‚éژ‚ة‚حپC‚W‚آ‚ج“à—e‚ج‚¤‚؟پCژه‚ئ‚·‚é“à—e‚ج‚ث‚ç‚¢‚ًگ·‚èچ‚ٌ‚إ‚¢‚‚±‚ئ‚إپC‚و‚è‹ï‘ج“I‚ب•]‰؟‹Kڈ€پC•]‰؟‚جژ‹“_‚ًگف’è‚·‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚ـ‚·پB | |||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

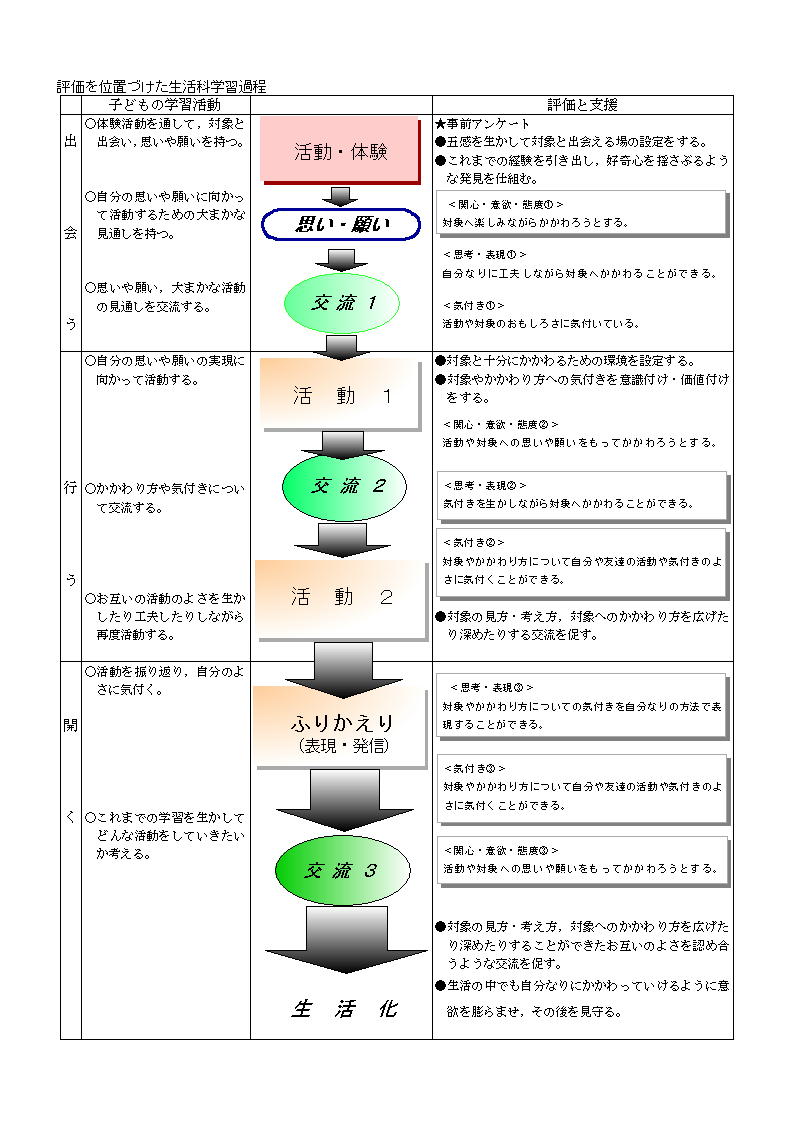

| •]‰؟‚جڈd“_‰»‚ئ‚حپCڈd“_“I‚ة•]‰؟‚·‚éٹد“_‚ً‚Pپ`‚Q‚آ‚ةچi‚èچ‚ق‚±‚ئ‚إ‚·پB ‚±‚±‚إ‚حپCٹwڈK‚·‚é“à—e‚âٹˆ“®‚ً‹ل–،‚µپC‚ا‚جٹد“_‚ةڈd“_‚ً’u‚‚©‚ة‚آ‚¢‚ؤپC–¾ٹm‚ة‚µ‚ؤ‚¢‚‚±‚ئ‚ھ‘هگط‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚«‚ـ‚·پB ڈd“_‰»‚ج•û–@‚ئ‚µ‚ؤ‚حپC”NٹشƒJƒٹƒLƒ…ƒ‰ƒ€‚ًٹî‚ة‚µ‚½’PŒ³ƒŒƒxƒ‹‚إ‚جڈd“_‰»پC’PŒ³ژw“±Œv‰و‚ًٹî‚ة‚µ‚½پuڈo‰ï‚¤پvپuچs‚¤پvپu‚ذ‚ç‚پv‚ج‚R‚آ‚جٹwڈK’iٹKƒŒƒxƒ‹‚إ‚جڈd“_‰»پC’PˆتژٹشƒŒƒxƒ‹‚إ‚جڈd“_‰»‚ب‚ا‚ج•û–@‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB –{Œ¤‹†‚إ‚حپC‚ـ‚¸’PŒ³ƒŒƒxƒ‹‚إپCگ¶ٹˆ‰ب‚ج“à—e‚ً‚P‚آپ`‚Q‚آ’ِ“x‚ةچi‚èچ‚ف‚ًچs‚¤‚ئ‚ئ‚à‚ةپCٹwڈK‰ك’ِ‚ج‚R‚آ‚ج’iٹKƒŒƒxƒ‹‚إ‚حپC‰؛گ}‚ج‚و‚¤‚ةڈd“_‰»‚µ‚ؤ‚ف‚邱‚ئ‚ة‚µ‚ـ‚µ‚½پB ‚±‚ج‚و‚¤‚ة•]‰؟‚جڈd“_‰»‚ًگ}‚邱‚ئ‚إپC–عژw‚·ژ™“¶‚جژp‚ھڈإ“_‰»‚³‚êپCژw“±‚ج•ûŒüگ«‚ھ–¾ٹm‚ة‚ب‚é‚ئ‚ئ‚à‚ةپC‚ن‚ئ‚è‚ً‚à‚ء‚ؤ•]‰؟‚·‚邱‚ئ‚ھ‰آ”\‚ئ‚ب‚è‚ـ‚·پB ‰؛‚جٹwڈK‰ك’ِ‚حپC“à—e‚ج‚ث‚ç‚¢‚ًگ·‚èچ‚ف‚ب‚ھ‚çپC’PŒ³‚ج•]‰؟‹Kڈ€‚ًگف’è‚·‚é‚ب‚اپC’PŒ³چ\گ¬‚جƒqƒ“ƒg‚ئ‚µ‚ؤٹˆ—p‚·‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚ـ‚·پB |

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

| ˆê’Pˆتژٹش‚ج•]‰؟‚حپC•]‰؟‹Kڈ€‚ة‰ˆ‚ء‚ؤچs‚¢‚ـ‚·پB•]‰؟‹Kڈ€‚ًٹî‚ةپCٹˆ“®ڈê–ت‚ج‹ï‘ج“I‚ب“®چى‚⌾—t‚إ•\Œ»‚µ‚½•]‰؟‚جژ‹“_پiŒ©ژو‚è‚جژ‹“_پj‚إپCژ™“¶‘S‘ج‚ً‘ه‚ـ‚©‚ةŒ©“n‚µ‚ؤ‚ف‚ـ‚µ‚ه‚¤پB ‹C‚ة‚ب‚éژ™“¶‚ح‚¢‚ـ‚¹‚ٌ‚©پH ‚¨‚»‚ç‚پC‚»‚ê‚حپC•]‰؟‚جژ‹“_پiŒ©ژو‚è‚جژ‹“_پj‚ةٹY“–‚·‚éژp‚ھپC‚ب‚©‚ب‚©Œ©‚¦‚ؤ‚±‚ب‚¢ژ™“¶‚إ‚µ‚ه‚¤پB ‚»‚ج‚و‚¤‚بژ™“¶‚ة‚حپCگ¶ˆç—ً‚âٹùڈKŒoŒ±پCگ«ٹi“™‚à“¥‚ـ‚¦‚ب‚ھ‚çپC‚و‚è“Kگط‚بژw“±‚ًچl‚¦‚ؤ‚¢‚•K—v‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB ˆê•ûپCٹY“–‚·‚éژp‚ھŒ©‚ç‚ê‚éژ™“¶‚حپCپu‚¨‚¨‚ق‚ث–‘«‚إ‚«‚éڈَ‹µپv‚ة‚ ‚é‚ئ‚ئ‚炦‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚ـ‚·پB‚»‚ج‚و‚¤‚بژ™“¶‚ة‚حپCپu‚و‚³پv‚ً‹ï‘ج“I‚ة“`‚¦پC‚³‚ç‚ةٹw‚ر‚ًچL‚°گ[‚ك‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚é‚و‚¤‚ةژw“±‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚‚±‚ئ‚ھ‘هگط‚إ‚·پB ‚ـ‚½پCپuڈ\•ھ–‘«‚إ‚«‚éڈَ‹µپv‚©‚ا‚¤‚©‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپCٹY“–‚·‚éژp‚ھŒ©‚ç‚ꂽژ‹“_‚جگ”‚¾‚¯‚إپC”»’f‚·‚邱‚ئ‚ج‚ب‚¢‚و‚¤‚ة‚µ‚ـ‚·پBˆê‚آ‚جژ‹“_‚ةٹY“–‚·‚éژp‚ھپCŒJ‚è•ش‚µ”Œ»‚·‚邱‚ئ‚à‚ ‚é‚©‚ç‚إ‚·پB ‚±‚ê‚ç‚جژ‹“_‚ًژèٹ|‚©‚è‚ةپC–â‚¢‚©‚¯‚½‚è‘خکb‚µ‚½‚è‚·‚邱‚ئ‚ً’ت‚µ‚ؤپCٹضگSپEˆس—~پE‘ش“x‚جچ‚‚ـ‚èپCژvچl‚â‹C•t‚«‚جچL‚ھ‚è‚âگ[‚ـ‚è‚ة‚آ‚¢‚ؤپC‚ئ‚炦‚ؤ‚¢‚‚و‚¤‚ة‚µ‚ـ‚·پB |

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||