〈評価の実際〉 6・7/9 |

| ○ | 本単元では、「読む能力」と「書く能力」とを関連付けた指導を行います。したがって、単元の評価計画については、以下のように考えました。 | |

|

|

|

|

||||||||||||||

| 第1時 | ○ 〔WSの記述と発言内容〕 |

||||||||||||||||

| 第2時 | ○ イ 〔WSの記述と発言内容〕 |

||||||||||||||||

| 第3時 | ○ イ 〔WSの記述と発言内容〕 |

||||||||||||||||

| 第4時 | ○ イ 〔WSの記述と発言内容〕 |

○ イ(ウ) 〔WSの記述と発言内容〕 |

|||||||||||||||

| 第5時 | ○ イ 〔WSの記述と発言内容〕 |

○ イ(ウ) 〔WSの記述と発言内容〕 |

|||||||||||||||

| 第6時 | ○ 〔せつめいカードの記述と発言内容〕 |

○ イ、ウ 〔せつめいカードとチェックカードの記述内容〕 |

|||||||||||||||

| 第7時 | |||||||||||||||||

| 第8時 | ○ ウ 〔せつめいカードとWSの記述内容〕 |

||||||||||||||||

| 第9時 | ○ 〔WSの記述と発言内容〕 |

||||||||||||||||

※ WSは、ワークシートを示している。

※ 〔 〕は、評価方法を示している。

| ○ | ここでは、第6・7時の評価を中心として、「書くこと」(1)イ、ウの指導事項に関わる学習評価をどのように進めたかについての実際を述べます。 | |

| ○ | 第6・7時の目標は、 「説明の工夫を使って、おもちゃの作り方を説明する文章を書くことができる」と設定しています。これは、「書くこと」領域の指導事項(1)イ、ウに対応しています。この指導事項に関わる評価場面は、単元の中で第6・7時に位置付けていることから、次の2点に留意して指導と評価を進めました。 | |

| ① | 第2時から第5時にかけての「読むこと」(1)イの指導事項に関わる学習内容の定着が第6・7時の前提となることを踏まえ、各時間の記録に残す評価については、授業後のワークシートの記述で評価することとし、各時間においては、ワークシートの記述に至るまでの学習活動において、形成的評価とそれに基づく支援を丁寧に行うことで、学習内容の定着が図られるように努めました。 | |

| ② | 第6・7時では、第5時までに学んだ説明の工夫を基にせつめいカードを書き、〈作り方〉については、段落ごとに色分けした短冊に書かせることで、児童の学習状況を把握しながら、早い段階で個に応じた支援ができるようにしました。この各学習過程において、形成的な評価とそれに基づく支援を丁寧に行うようにすることで、身に付けさせたい力の確かな定着を図りました。 | |

| ○ | これらのことを踏まえ、活動3の「必要に応じて、挿絵の差し替えや文章の修正をする」という学習場面でのせつめいカードの記述について、以下のような判定基準を設定して評価を行いました。 | |

|

|

|

|

||||

| 「順序を表す言葉」、「数字や絵」、「作るときに気を付けること」を使って、つながりのある文章を書いている。 | ・「順序を表す言葉」、「数字や絵」、「作るときに気を付けること」を使って、つながりのある文章を書いている。 (例) ◇「まず、つぎに、それから、最後に」などの「順序を表す言葉」を使って書いている。 ◇「一つずつ」、「五枚まとめて」、「小指くらいの長さ」など、「数字」や「長さ・大きさを表す言葉」を使って書いている。 ◇「写真(絵)のように」という表現を使って、文章と挿絵をつなげて書いている。 ◇前文とのつながりを意識して「作るときに気を付けること」を書いている。 |

・「おおむね満足できる」状況(B)を満たした上で、1年生(読み手)を意識し、1年生に分かりやすい表現を使って、ていねいな言葉で書いている。 (例) ◇間違えやすいところや難しいところは、「アドバイス」、「工夫・コツ」、「そうしなければいけない理由」などを付け加えて、詳しく書いている。 ◇「~するといいですよ」、「~するとさらに~になりますよ。」など、読み手に薦める表現を使って書いている。 |

・つながりのある文章を書くことができない。 (支援) ◆それぞれの説明の工夫が視覚的に分かるスライドを電子黒板で提示し、使われ方を確認させる。 ◆教師作成の「説明書」を参考にさせたり、掲示してある「順序言葉マップ」や「数言葉マップ」などから選ばせたりする。 ◆実物や工程の写真を見せ、音声で表現させた後、書かせるようにする。 ◆同じおもちゃグループの文章を読ませ、参考にさせる。 |

| ○ | 上記の判定基準に基づき、具体的には以下のように評価しました。 |

| 【児童1】 「おおむね満足できる」状況(B)の例 |

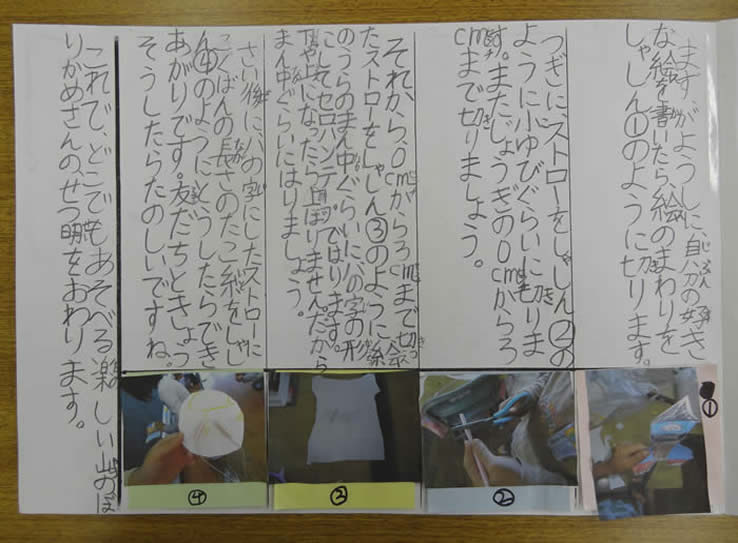

|

| 【児童1】は、 「まず」「つぎに」「それから」「さい後に」の順序を表す言葉を使って書いています。また、「一つ」「3cm」などの数字、「②のように」「③のように」などの文章と絵をつなげる表現を使い、さらに、「バッテンにしないと、あそぶ時に、よくとばないからです」と作るときに気を付けることも書いています。 1年生により分かりやすい表現の工夫は使っていませんが、「順序を表す言葉」を使い、具体的な「数字や絵」、「作るときに気を付けること」を示して、おもちゃの作り方の説明ができているので、「おおむね満足できる」状況(B)と判断しました。 |

| 【児童2】 「十分満足できる」状況(A)の例 |

|

| 【児童2】は 、「まず」「つぎに」「それから」「さい後に」の順序を表す言葉を使って書いています。また、「0cmから3cm」の数字、「小ゆびくらい」「『ハ』の字の形」の大きさを表す言葉、「①のように」「②のように」などの文章と写真とをつなげる表現を使い、さらに、「下や上になったら上りません。だからまん中ぐらいにはりましょう」と作るときに気を付けることも書いています。そして、説明の最後には、「友だちときょうそうしたら楽しいですね」と1年生に遊び方を進める表現を使って書いています。 「順序を表す言葉」、「数字や絵」、「大きさを表す言葉」、「作るときに気を付けること」を使って、つながりのある文章を書いているだけでなく、「~したら楽しいですね」など、1年生に向けた呼びかける表現も使っているので、「十分満足できる」状況(A)と判断しました。 |