過程 |

|

指導上の留意点(○)、評価規準と評価方法(◇)

算数的活動(◎) |

|

つかむ |

1 |

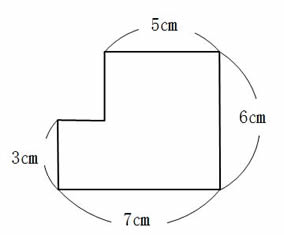

階段型の図形を見て、本時の課題をとらえる。 |

| |

|

|

| ○ |

問題の図形を提示し、長方形や正方形ではない図形の面積も求めることができるか考えさせる。 |

| ○ |

既習事項を振り返り、図形を長方形に分けたり、補ったりするなどして,求められることに気付かせる。 |

|

|

|

| 見通す |

2 |

解決の見通しをもつ。 |

| |

≪予想される児童の考え≫ |

| |

・ |

補助線をひいて長方形に分ける。(縦分割、横分割) |

| |

・ |

大きな長方形から欠けた部分をひく。 |

|

| ○ |

はじめから辺の長さを知らせるのではなく、児童に知りたい辺の長さを考えさせる。 |

|

| 自力解決 |

3 |

自力解決をする。 |

| |

《予想される児童の考え》 |

| |

・ |

2つの長方形に分けて考える。 |

| |

・ |

大きな長方形ととらえ、欠けた部分をひいて考える。 |

|

| ◎ |

図形と式を照らし合わせ、友だちに分かりやすく説明できるように補助線や言葉を入れさせる。(ア) |

| ◎ |

1つの方法で求めたら他の方法も考えさせる。(ア) |

| ○ |

階段型の図形を長方形に分割するイメージがもてない児童には具体物を操作させる。 |

| ◇ 階段型の面積を既習の面積の公式を使って求めることができる。【数学的な考え方】〔観察、ノート〕 |

|

学び合い |

|

| ◎ |

これまでの学習を基に、言葉や図、式などを関連付けて説明させる。(イ) |

| ◎ |

自分のやり方と同じか違うかを意識させながら聞かせる。また、よく分からないところは、お互いに質問し合うように促す。(イ) |

| ◎ |

説明を聞いて、自分の考えと異なる考えがあったらノートにかかせる。(イ) |

|

5 |

解決方法を発表し、全体で話し合う。 |

| |

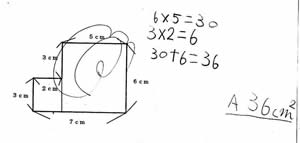

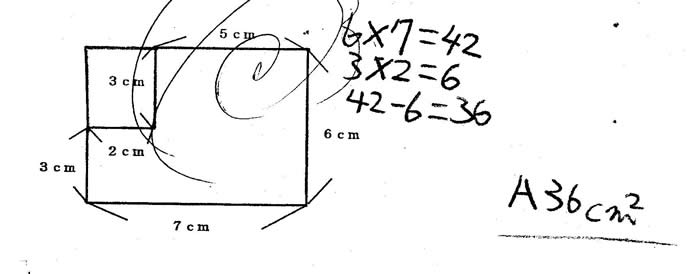

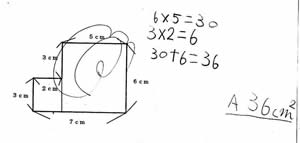

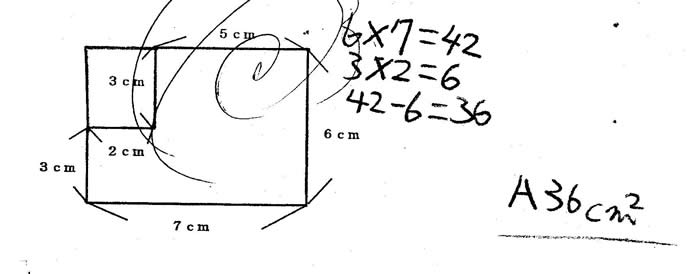

≪児童が実際にノートにかいた考え≫ |

|

・ |

縦分割、横分割については「分けたし法」とネーミングをしている。 |

|

・ |

大きな長方形ととらえさせ、欠けた部分をひいて考えた方法については「ぬきとり法」とネーミングをしている。 |

|

| ◎ |

式をかいた用紙をもとにどのように考えたかを式と図を対応させながら説明させる。(イ) |

| ◎ |

発表者の式だけを見て、どのように考えたか予想し説明させる。(イ) |

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| ○ |

面積の求め方が分かりやすいように児童にネーミングさせ、分類する。 |

| ○ |

面積の求め方を振り返り、自分の考え以外の方法があることに気付き、その解き方を理解させる。 |

| |

|

|

ま

とめる |

| 6 |

本時の学習をまとめる。 |

| |

<まとめ> |

・ |

階段型の面積は、いくつかの長方形に分けたり、大きな長方形から、かけている長方形をひいたりして求めることができる。 |

・ |

長方形の面積の公式を使えば求められる。 |

| |

|

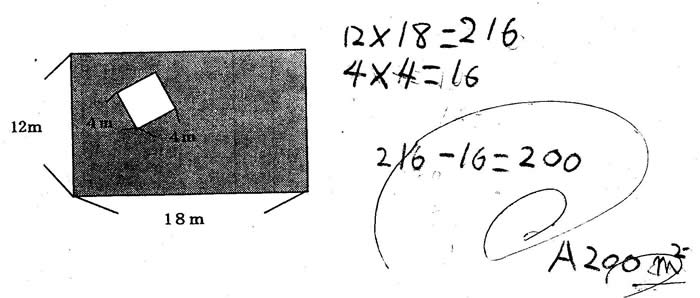

7 |

振り返り問題を解く。 |

・ |

早くできた児童は、答えの求め方を、ペアを作って説明しあう。 |

| |

《児童が実際に問題を解いたノートの例》 |

|

| |

|

| 8 |

算数日記を書く。 |

|

| ○ |

階段型の面積の求め方について、児童の言葉をもとにまとめさせる。 |

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| ○ |

本時の解き方を活用して、大きな長方形から、正方形をぬきとる面積の求め方を考えさせる。 |

| ◎ |

立式 の根拠を図と式を関連付けて説明させる。(イ) |

| |

|

|

|

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| ○ |

階段型の面積を考えたことについて感想を書かせる。 |

|