1 単元名 「裁判員制度について学ぼう」 (平成20年9月実施,37名)

○ 学習指導案 中学校第3学年 「 社会科 」 |

1 単元名 「裁判員制度について学ぼう」 (平成20年9月実施,37名)

| |

|

授業実践者:森戸 恭介 |

2 単元とその指導について |

○ |

本単元は,平成24年度から完全実施される新学習指導要領の内容「(3) 現代社会の民主政治とこれからの社会」の「イ 民主主義と政治参加」に当たる。ここでは,国民の権利を守り,社会の秩序を維持するために,法に基づく公正な裁判の保障があることについて理解させることを主なねらいとしている。指導上の留意点として,調査や見学などを通して具体的に理解させること,「法に基づく公正な裁判の保障」に関連させて,裁判員制度についても触れることと示されてある。我が国では,現代社会において国民が,互いに人間として尊重し合い安心して生活するために,個人の間の利害を調整し,社会の秩序を維持する司法制度を整えてきた。しかし,治安悪化が社会の不安をあおる一方で,裁判の結果に納得できない国民の間では,司法制度の改革を求める声が日増しに強くなってきている。その中で,国民参加の司法制度という大胆な改革を含む「裁判員制度」が,平成21年5月に始まる。義務教育を終えると,すぐに社会の一員として生活していく生徒もいる中学3年生という時期に,大きな転換期を迎えた司法制度の学習を通して,被害者・加害者はもとより,司法を取り巻く様々な人々の立場から司法制度改革について考えることは,非常に重要なことと思われる。

|

○ |

本学級の生徒は,明るく活動的な生徒が多い。毎時間の授業が始まるとき,気になるニュースの発表をさせているためか,時事的な事柄に対する関心は高い。また,女子よりも男子の方に社会科に対する興味・関心は高い。男子の一部の生徒は,よく発表をするが,女子は,社会科を苦手とする生徒が多い。成績も男子の方が高い。1学期学習した「現代社会と私たちの生活」では,各自レポートを作成して,班内で発表会を開いた。よくまとめることができていたが,質問に対し適切な回答等は,まだまだできていなかった。また,「株式ゲーム」をして,実際の株価が上下していることを体験させた。消費者問題の学習では,悪質な「訪問販売」のやりとりを役割分担で演じた。2〜3人の生徒は 積極的に挙手して役を分担してくれた。今回の役割分担劇も感情を込めてやってくれると期待している。

|

○ |

この「裁判員制度」に関する学習を進めるに当たって,架空の刑事事件のシナリオを教材化し,生徒自らが,将来裁判員として参加することを想定しながら判決を考えていく過程を教材化している。本時の授業において,生徒は,模擬裁判を行う中で,まず個人で,有罪,無罪の評決を下す。その後,班をつくり,協議をさせる。その上で,最終的に裁判員の一人としての判断を行わせたい。この2回目の判断の際に,自分がそう判断した理由についてしっかり意識させたい。また,その判決を下すことによって,社会に与える影響や,どういう社会を目指した判断なのかを,しっかり整理させたいと考える。 このような授業展開を進めることにより,生徒は,裁判員という立場に自分を置いて,他者と議論をすることで,事象を多面的・多角的に考察し,他者に自分の考えを適切に表現する力を養うことができる。また,社会科学習の目標である公民的資質の育成においても,この裁判員に必要な資質「第3者的な立場」からの見方というものが有効になると考える。 最後に,刑事裁判のシナリオについては,佐賀地方裁判所を訪問し,提供してもらったものを編集して使用させていただいている。佐賀地方裁判所の協力に感謝したい。

|

3 単元の目標 |

| ○ 裁判員裁判の模擬裁判を通して,司法や裁判員制度についての関心を高める。 | |

| ○ 模擬裁判を基に,他者と意見交換を行うことにより,事象を多面的・多角的に考察することができる | |

| ○ 模擬裁判の事件の事実に基づいて,自分の判断を表現することができる。 | |

| ○ 刑事裁判と裁判員制度の仕組みや意義を理解することができる。 |

4 単元の計画 (全2時間) |

|

5 本時の学習指導 (2/2) 場所:教室 時間:5校時 |

(1) 目標

|

|||

(2) 利用環境<本校の環境> |

|||

|

○主なハードウエア |

パソコン プロジェクター | ||

|

○主なソフトウエア |

パワーポイント | ||

(3) 展開 |

|||

|

児童・生徒の学習活動

| 教師の指導・支援(※評価)

| ||

|---|---|---|---|

| 1 | 前時の振り返りをし,本時の目標を知る。 |

○ |

本時の流れと目標の確認させる。 |

| 2 | 開廷 あらかじめ用意したシナリオを使って,模擬裁判 を行い,事件の内容をつかむ。 |

○ ○ ○ |

シナリオを使った模擬裁判をさせる。 配役も含めて,全員でシナリオを基に事件の概要をしっかりつかませる。 証人1 証人2の証言に注目させる。 |

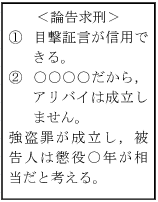

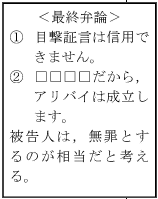

| 3 | 論告求刑と弁護人の最終弁論を聞き,内容を整理する。  |

|

|

| 4 | 閉廷 |

||

| 5 | 裁判員の一人として,判決を考える。 授業中の様子 |

||

| 6 | 班をつくり,裁判員会議を開き, 自分の考えを主張しながら,判決について,協議をする。 | ○ | 模擬裁判を基に,判決を考えさせる。 |

| 7 | 班ごとに協議した判決と理由を発表する。 | ○ | 裁判員制度の導入の意義を押さえた上で判決を提案させる。 |

※ 資料等 |

指導案【PDF】 |

||

| 学習資料【パワーポイント】 |

学習プリント【Excel】 |

6 児童・生徒の反応 |

|

7 授業を終えて |

|