�� �w�K�w���ā@�@�@�@���w�Z��T�w�N�@�u �Љ�� �v |

�P�@�P�����@�u ���{�̍H�Ƃ̓��F �v�@�i�����Q�O�N�P�O�����{�C�R�P���j�@�@�@�@�@�@�@�@ |

|

| ���Ǝ��H�ҁF�y�i�@�a�d | |

�Q�@�P���Ƃ��̎w���ɂ��� |

|

��

|

�H�Ƃ́C���ޗ������H���C���̌`�����ς��Đ�����Y�Ƃɖ𗧂��i������o���Y�Ƃł���B���{�́C���E�I�Ɍ��č����Z�p�͂Ɛ��Y�͂������Ă���C���E�L���̍H�Ɛ��Y���ƂȂ��Ă���B�H�Ƃɏ]������l���������C��800���l�����ڍH�ƂɌg���d�������Ă���B �H�Ɛ��Y�ɕK�v�Ȍ��ޗ��ɂ��ẮC���̂قƂ�ǂ��C�O����̗A���ɂ�����Ă���C���H�������i���C�O�ɗA�o���Ă���B���̂��߁C����܂ł̍H�ƒn��͑����m�x���g�ƌĂ��֓��n���암�����B�n���k���̊C�����ɔ��B���Ă����B�ߔN�́C���i�̏��^�����ʖԂ̐����Ȃǂɂ��C�H�ƒn��͊C��������������ւ����̍L����������Ă���B�܂��C�ŋ߂ł́C���{�̖f�Ս����ɑ���f�Ֆ��C�̉�����C�A�W�A�ߗ����Ȃǂł̈����ȘJ���͂����߂āC���{��Ƃ��C�O�̍H��Ő��Y����Ƃ������n���Y���������Ă���B����ɂ́C���{��Ƃɂ��C�O�Ő��Y���ꂽ���i���C�t�ɓ��{�����ɗA�������Ƃ����u�t�A���v���N�X�������Ă���B����t�A�����A�����z��15�����Ă���Ƃ���������C���{�̍H�Ƃ̓��F�Ƃ��āC���n���Y�̑����Ƃ������̂������ł��Ȃ����̂ƂȂ��Ă���B ���̂悤�ȉ䂪���̍H�Ƃ̓��F���Ƃ炦�����C����̔��W���l�������Ă������Ƃ́C�䂪���̍H�Ɛ��Y�����������ɑ傫�ȉe����^���Ă��邱�ƂɋC�t�����邱�ƂɂȂ���C����ɂ́C���ꂩ��̎Љ�݂̍���ɂ��čl����[�߂����Ă����Ƃ����Ӗ��ňӋ`���邱�Ƃƍl����B |

| �� |

�����͗l�X�ȍH�Ɛ��i�Ɉ͂܂�Đ������Ă�����̂́C�����̐�������Z��Ɋ���̍H�ꂪ�݂��ł��Ȃ��C�H�Ƃɑ���S�͍����͂Ȃ��B �����̊��p�Ɋւ��ẮC�������璼�ڕ����鎖����ǂݎ�邱�ƁC�ǂݎ������������l���邱�Ƃ̂Q�i�K�Ŏw�����Ă���B�����̓ǂݎ��͂قƂ�ǂ̎������ł���悤�ɂȂ��Ă��Ă��邪�C�ǂݎ������������ɍl���邱�ƂɊւ��ẮC�܂��܂��w���̗]�n������B ���͕\���Ɋւ��ẮC�\�͍����傫���C��R�Ȃ����g�߂鎙�����������ʁC�w����v���鎙���������B�l�O�Ŏ����̍l����b�����ƂɊւ��ẮC�T�N���Ƃ������B�i�K������C��R���������������Ă��Ă���B �w�K�̃X�^�C���Ƃ��āC�P�w���ɓ��_�ӎv����^�̊w�K�̌o��������B���Y�Ƃ̊w�K�ŁC����ꂩ��͊O������̐��Y���̗A������߂�ׂ��ł��飂Ƃ����e�[�}�ňӌ������킵���B�����͋��t�����^���C�������Ɏ咣������C�ӗ~�I�ɍl�����q�����p������ꂽ�B���_��̔��f�̏�ʂł́C���_�̗�������Ĕ��f�����悤�Ƃ���ӎ��͌���ꂽ���C���_�S�̂�U��Ԃ�C�����ɔ��f���邱�ƂɊւ��ẮC�w���̗]�n���c���Ă���B |

|

��

|

�w���ɓ������ẮC���{�̍H�Ƃ̓��F���Ƃ炦��w�K���C�����̈ӎ��̘A�������ɂ����P���Ƃ��č\������B �@�܂��C���E�I�Ɍ��ē��{�̍H�Ɛ��Y�ʂ̑����ɋC�t��������C��̓I�ȓ��{���i�̗D�G����m�点���肵�āC���{�̍H�Ɨ͂̍������Ƃ炦�����C���{�̍H�Ƃɂ��ĊS����������B���̌�C���{�́C�ǂ̂悤�Ȑ��i���ǂ��ł����Ă���̂����C���v������n�}����ɒ��ׂ����C���{�̍H�Ƃ̓��F���Ƃ炦������B�܂��C�H�ƒn�擙�̕��z����^����C�u�Ȃ��C�����ɏW�܂��Ă���̂��v�u�Ȃ������ɂ�IC�H�ꓙ������̂��v������ʖԂ�f�ՂƂ̊ւ�肩�炻�̗��n�����ɋC�t�����Ă����B����ɁC���{��Ƃ̐��i�Ȃ̂ɊO�����̕i���C�܂�C�t�A�����ꂽ�i�����g�߂ɂ��邱�ƂɋC�t�����C�ߔN�����X���ɂ��錻�n���Y�ɂ��Ē��ׂ�����B�����āC���̌��n���Y�����㑝������Ƃǂ��Ȃ邩���l�������C������X�ɂ����߂�ׂ����C����ȏ�͍T����ׂ����f������B |

|

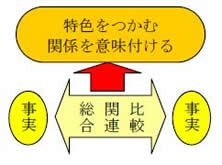

�v�l����Ƃ������Ƃ́C�����̏������낢��ɊW�t���C�V���ȊW������o�����ƂƂƂ炦��B�����ŁC�v�l�͂��琬���邽�߂Ɉȉ��̂R�_�Ɏw���̎��_�������B �@ |

|

| �y���_�@�z���������p���邱�Ƃ�ʂ��Ďv�l�͂����߂� �@�{�P���͓��v������n�}���ɐG���@������B�����ŁC�������玖����ǂݎ��C�����̎������r�E�֘A�E�����I�Ȍ�����������B���̂��Ƃɂ��C�����̎����̊Ԃɂ͂ǂ̂悤�ȊW������̂��Ӗ��t����������C�ǂ̂悤�ȓ��F������̂������܂����肷�邱�ƂɂȂ���B��ɓ��{�̍H�Ƃ̓��F�����܂���i�K�ŁC�����̊��p����v�l�͂����߂Ă��������B �@ |

|

| �y���_�A�z�\�����邱�Ƃ�ʂ��Ďv�l�͂����߂��@ �@���ׂ����Ƃ�l�������Ƃ𑼎҂ɓ`����C�܂�\�����邱�Ƃ́C�����̒��ɒ~����ꂽ�����W�t���ĕ\�o���邱�ƂɂȂ�B�����ɂ͑����̎v�l��v����B�����ŁC�F�B�ƈӌ����������邱�ƁC�܂��C�ӌ��̌����ɂ��l������������ɍl�����č\�����C�l���͂ɂ܂Ƃ߂邱�ƂȂǁC�\�����邱�Ƃ�ʂ��Ďv�l�͂��琬�������B��葽���̏����֘A�����邱�Ƃ���ł��邪�C�V���ɊW�t����ꒊ�ۉ����ꂽ���̂��C�ʂ̋�̓I�ȗ�ʼn�㈓I�ɕ\������ۂɂ��v�l��v����B��������̎������֘A�����Ă��邩�C��̓I�ȗ�ɒu�������邱�Ƃ��ł��邩�Ŏv�l�͂̍��܂��������Ă��������B �@ |

|

| �y���_�B�z�����ɔ��f���邱�Ƃ�ʂ��Ďv�l�͂����߂� �@�@�����͊w�K�̒������łȂ��C�l�X�ȏ�ʂŔ��f���Ȃ��琶�����Ă���B��������Ŕ��f���邱�Ƃ����邪�C��������ƍl�����f���邱�Ƃ���ł���B�����ŁC�{�P���ł́C�������ɔ��f�ł���悤�ɔ��f�̎d�����w������B ���f���s���ہC�����̓����b�g���ׂĔ��f����ł��낤�B�������C�����b�g�́C���ۂɂǂ̒��x�̊����ł����Ȃ�̂��Ƃ����u�ʓI�Ȃ��́v�ƁC���̃����b�g���ǂ̒��x�d�v(���)�Ȃ��̂Ȃ̂��Ƃ����u���I�Ȃ��́v�ō\������Ă���B�܂胁���b�g�́u�ʁv�Ɓu���v�̗��ʂ��猩�Ȃ��ƌ����ɔ��f���邱�Ƃɂ͌q����Ȃ��B �����ŁC�܂��C�����Ƀ����b�g���u�ʁv�Ɓu���v�̂Q�ɕ����C���o�I�Ɍ�����悤�ɕ]��������B�����āC�]�������u�ʁv�Ɓu���v�̗��ʂ��瑍���I�ɍl�������C�ǂ���̗�����Ƃ�ׂ������f������B���̂悤�Ƀ����b�g���u�ʁv�Ɓu���v�̗��ʂ���]�����C�����ɔ��f���邱�Ƃ�ʂ��āC�v�l�͂����߂Ă��������B �@ |

|

�S�@�P���̑����ڕW |

|

�䂪���̍H�Ƃ̓��F���Ƃ炦������ƂƂ��ɁC�䂪���̊�Ƃɂ��C�O�ł̌��n���Y�̑����ɂ��čl����[�߂����C���ꂩ��̍H�Ɛ��Y�݂̍���ɂ��Ď����Ȃ�̍l������������B |

||||||||

�T�@�P���̕]���K�� |

||||||||

|

�U�@�P���̌v��@�i�S�W���ԁj |

|

�����̊w�K����

|

���t�̎w���E�x��(���]��)

| |||

|---|---|---|---|---|

| �P | ���{�̍H�Ɛ��Y�̂��炵�����������C�w�K��������B

|

�� �� �� |

���{�̍H�Ɛ��Y�ʂ̑��������܂��邽�߁C������^���ǂݎ�点��B ���{�̍H�Ƃ��ʂ����łȂ��C�i���̖ʂł������]������Ă��邱�ƂɋC�t�����邽�߁C��ɂ��Ȃ����ːj���u���H��ō��ꂽ���P�b�g�̐擪���i�v�Ȃǂ̗�����B ���{�̍H�ƂɊS�������C�i��Ŋw�K�Ɏ��g�����Ƃ���B [�S�E�ӗ~�E�ԓx�n�y���[�N�V�[�g�z |

|

| �Q | ���{�̍H��́C�ǂ̂悤�Ȃ��̂������Ă���̂����ׂ�B | �� �� |

�ǂ̂悤�Ȏ�ނ̍H�Ɛ��i�������Ă���̂����܂��邽�߂ɁC���Y�z�C�H�ꐔ,�����l���Ɋւ���O���t��^���ǂݎ�点��B�@�@�@�@�@�y���_�@�z �H�Ɛ��i�̎�ނ𗝉�����B �@�@�@�@�m�m�E���n�y���[�N�V�[�g�z |

|

| �R | �H�Ƃ̐���Ȓn��̈ʒu�ɂ��Ē��ׂ�B |

�� �� �� �� |

�H�Ƃ̐���Ȓn�悪���{�̂ǂ̂�����ɏW�����Ă���̂����܂��邽�߁C�H�Ɛ��Y�z�̍����s�s��n�}���ɕ\������B ���ꂼ��̍H�ƒn��E�n�ыy�ё����m�x���g�Ȃǂ̗p���`����Ƌ��ɁC���̌ꌹ���l�������蒅��}��B �H�Ƃ̐���ȓs�s��n�}���ɓ�\�����Ƃ��ł���B�@�m�Z�E�\]�y�s���ώ@�z ���{�̍H�Ƃ̐���Ȓn��𗝉�����B �@�@�@�@�@�m�m����n�y���[�N�V�[�g�z |

|

| �S | �H�ꂪ�W�܂��Ă���Ƃ���͂ǂ̂悤�ȂƂ��납���l���C�H��̗��n���������ށB | �� �� �� |

���ꂼ��̍H�ƒn�楒n�т��ǂ̂悤�Ȑ��i�������Ă���̂��O���t����ǂݎ�点��B �C����������ɍH�ƒn�悪�`������闝�R���l�������邽�߁C�H�Ɛ��i�̌�����i�̍s����C�܂��C�������H���s��Ȃǂ̕��z�}�����B�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�y���_�@�z �C����������ɍH�Ƃ̐���Ȓn�悪�`�����ꂽ���R���l���邱�Ƃ��ł���B�@�@�@�@�m�v�E���n�y���[�N�V�[�g������z |

|

| �T | �C�O�ł̌��n���Y�������Ă��鎖����m��C���̉e�����l����B

|

�� �� �� |

���{�̍H�ꂪ�C�O�ɐi�o���Ă��鎖�������܂��邽�߂ɁC���{�̃��[�J�[�Ȃ̂ɊO���Y�̕\�������鐻�i�����B �C�O�ł̌��n���Y�������Ă��鎖�����獡��̉e�����l���C������X�ɂ����߂�ׂ���,����ȏ�͍T����ׂ����f������B�@�@�@�@�@�y���_�A�z ���n���Y�̑����ɂ���Ăǂ��̂悤�ȉe�����N����̂����l���C���n���Y��������X�ɂ����߂�ׂ����T����ׂ����f���邱�Ƃ��ł���B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�m�v�E���n�y���[�N�V�[�g�z |

|

| �U | �C�O�ł̌��n���Y���X�ɂ����߂�ׂ����T����ׂ������_��ʂ��čl����B | �� �� �� |

�����̗���ɌŎ����Ȃ��悤�ɋ@�B�I�ɗ�����C����̗����ᔻ�I�Ɍ���������B�@�@�@�@�@�@�y���_�A�z �����Ɋ�Â����ӌ���Z���Ԃōl���邱�Ƃ��ł���悤�ɁC���t���ł����_�̗����\�����C�K�v�Ǝv���鎑�����������Ă����B ���n���Y��������X�ɂ����߂�ׂ����C�T����ׂ����C���_��ʂ��čl����[�߂邱�Ƃ��ł���B �@�@�@�@�m�v�E���n�y���[�N�V�[�g�z |

|

| �V | �C�O�ł̌��n���Y���X�ɂ����߂�ׂ��� �T����ׂ������f����B |

�� �� �� �� |

���_�̗���𗣂�C�����̗��ꂩ�猟��������B �O���̓��_��U��Ԃ�C���ꂼ��̃����b�g���u�ʁv�Ɓu���v�̗��ʂ���]������B �]�����������b�g�́u�ʁv�Ɓu���v�𑍍��I�ɍl��,����C�O�ł̌��n���Y���C�X�ɂ����߂�ׂ����T����ׂ����f�����C���f���R����������B �@�@�@�@�@�@�@�y���_�A�z�y���_�B�z ���n���Y������������߂�ׂ����T����ׂ����������b�g�́u�ʁv�Ɓm���v�̗��ʂ��瑍���I�ɍl���Ĕ��f���C���f���R�ɕ\�����Ƃ��ł���B �@�@�@�@�m�v�E���n�y���[�N�V�[�g�z |

|

| �W | ���{�̍H�Ƃ̓��F�y�т��ꂩ��̓��{�̍H�Ƃ݂̍���ɂ��Ď����̍l�����܂Ƃ߂�B | �� �� |

�P���S�̂�U��Ԃ点�C�L�[���[�h�ƂȂ錾�t���o������B���̃L�[���[�h���g���C���͂ɂ܂Ƃ߂Ă�������B�y���_�A�z ���{�̍H�Ƃ̓��F�₱�ꂩ��̍H�Ƃ݂̍���ɂ��Ă܂Ƃ߂邱�Ƃ��ł���B�m�v�E���n�y���[�N�V�[�g�z |

|

| �� �y���_�@�z�́C���������p���邱�Ƃ�ʂ��Ďv�l�͂����߂�藧�� | |

| �@�@�y���_�A�z�́C�\�����邱�Ƃ�ʂ��Ďv�l�͂����߂�藧�� | |

| �@�@�y���_�B�z�́C�����ɔ��f���邱�Ƃ�ʂ��Ďv�l�͂����߂�藧�� |

�V�@�{���̊w�K�w���@�i�V/�W�j�@ |

| (�P)�@�ڕW | |

| �� |

�C�O�ł̌��n���Y���X�ɂ����߂�ׂ����C����ȏ�͍T����ׂ������C�����b�g�́u�ʁv(�ǂ̂��炢�N���肻���Ȃ̂�)�Ɓu���v(�ǂ̂��炢�d�v�E��Ȃ̂�)�̗��ʂ��瑍���I�ɍl���Ĕ��f���C���f���R�ɕ\�����Ƃ��ł���B(�Љ�I�Ȏv�l�E���f)

|

| �i�Q)�@�W�J | |

|

�����E���k�̊w�K����

|

���t�̎w���E�x��(���]��)

|

||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| �P | �O���̊w�K��U��Ԃ�C�w�K�������ށB

|

�� | �O���̓��_�̐[�܂���̎^����ƂƂ��ɁC�{���͗���𗣂�A�����ɔ��f���邱�Ƃ�`����B | ||||||||||

| �Q | �C�O�ł̌��n���Y���X�ɂ����߂邱�ƁC�܂��C����ȏ�͍T���邱�ƁC���ꂼ��ɂ�蔭�����郁���b�g�ɂ��āC�O���̘b��������U��Ԃ�Ȃ���C�]������B

|

�� | �u���ꂩ��̎Љ�̂��߂Ɂv�Ƃ������Ƃ��ӎ�������B�������C�������ꂼ��ɁC�܂��C�����b�g���ꂼ��ɂ���ăC���[�W����u�Љ�v�͈̔͂��Ⴄ�ƍl������B�����ŁC�u���ꂩ��̎Љ�v�̂Ƃ炦���ɂ��Ď����Ƙb���������Ő������C���n���Y�������߂鑤�́C���Ƃ����g�g�݂͔����Ȃ邪�C���E�𑍍��I�ɍl����Љ�C�T���鑤�͑傫���Ƃ炦��O�ɍ��Ƃ����g�g�݂��ɂ���Љ�Ƃ����C���[�W����������B | ||||||||||

| �� | ���f���s�����߂ɂ́u�ʓI�Ȃ��́v��,�u���I�Ȃ��́v�̗��ʂ���l���Ă����K�v�����邱�Ƃ��Ƃ炦�����邽�߂ɁC������B |

||||||||||||

| �� | �����Ȕ��f�����߂ɁC�]���̎d�����w������B |

||||||||||||

| �� | �����b�g���ǂ̂��炢�N���肻���Ȃ̂��Ƃ����u�ʁv�ƁC�����b�g���ǂ̒��x�d�v(���)�Ȃ̂��Ƃ����u���v��}�ɕ\�킳����B | ||||||||||||

| �� | �]�����R����������ہC����ꂽ���Ԃł��ׂĂ��L�q������͍̂���ƍl����B�����ŁC���Ɍ����ȕ]���̂��̂𒆐S�ɕ]�����R���L�q������B | ||||||||||||

| �R | �����b�g�̕]������ɁC�ǂ���̗�����Ƃ�ׂ������f���C���f���R�������B |

�� | �����b�g�̕]������ɔ��f���s�킹�C���f���R��,�]�����R����ɍl��������B | ||||||||||

| �� | ���f���R�̐����͂������悤�ɁC�Ȃ�ׂ����퐶���⑼�̎Љ�I���ۂɒu����������̗������悤���|������B | ||||||||||||

| �� | ���n���Y������������߂�ׂ����T����ׂ����������b�g�́m�ʁn�Ɓm���v�̗��ʂ��瑍���I�ɍl���Ĕ��f���C���f���R�ɕ\�����Ƃ��ł���B �@�@�@�@�@�m�v����n�y���[�N�V�[�g�z |

||||||||||||

| �� | �����ɔ��\�����C���e�ʁC�\���ʂ̂悳���̎^��,����̊w�K�ɐ�������悤�ɂ���B | ||||||||||||

| �S | �{���̊w�K��U��Ԃ�B | �� | �ȑO�ɏ��������f���R�ƁC�{���ɏ��������f���R���ׂ����C�����̎v�l�̐[�܂������������B | ||||||||||

���@������ |

�w���� |

���[�N�V�[�g |

�W�@�����̔��� |

||||||

|

�X�@���Ƃ��I���� |

||||

|