教師意識調査結果の分析に当たって

|

| 1 |

分析の方針 |

| |

教師意識調査の分析に当たっては、第Ⅰ章の調査内容の中で述べたように「教科全般における指導法の工夫」「学習環境の活用」「家庭学習への関与状況」「教師の指導観」「学校組織マネジメントに対する意識」「TT・少人数指導の成果と課題」というカテゴリーに分けて、分析を行った。

それぞれの設問については、

①今回の調査に見られるおおまかな傾向

②学校スコアによるグループ比較

という観点から調査結果の分析を行った。

|

| 2 |

|

(1) |

分析の対象となるデータについては、昨年度、小学校第4学年、小学校第6学年、中学校第1学年を担当した教師の3月調査での回答を用いている。回答者数は、下記のとおりである。

|

|

教師意識調査の回答選択肢を指導の頻度や内容に応じて点数化し、各学校の有効回答者の平均を求めたものを学校スコアとしている。詳細は第Ⅰ章の註を参照していただきたい。

|

(3) |

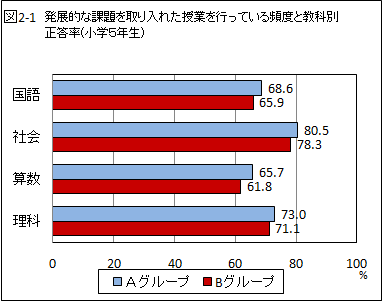

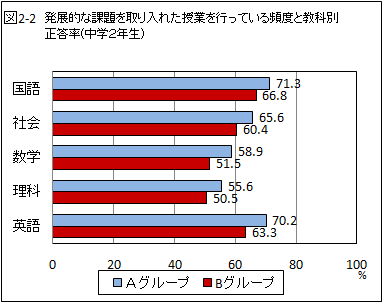

指導状況の違いを明らかにするために、各設問ごとに小、中学校の学校スコア上位四分の一の学校群をAグループ、下位四分の一の学校群をBグループとして、グループにおける平均正答率の状況を比較した。基本的にAグループがその指導が多く行われている(又は、意識が高い)学校群、Bグループがその指導があまり行われていない(又は、意識があまり高くない)学校群となっている。

|

| |

|

| 3 |

教師意識調査の結果の分析 |

| |

1 教科全般における指導法の工夫

| ○ |

発展的な課題については、児童生徒の実態や学習の内容に応じて適宜取り入れていくことで効果が上がると考えられる。 |

| ○ |

表現する活動については、「書いて表現する活動」と「発表や話し合いなどの表現活動」との調和を図り、両者の関連を図った指導を工夫することで効果が上がると考えられる。 |

| ○ |

単元の学習目標や評価規準を明確にした上で、その目標を達成するために必要な教材や指導計画に取り入れて指導を行っている教師の割合は高い。 |

|

|

| |

この節では、

・ 発展的な課題を取り入れた授業の実施状況、理解が十分でない児童生徒に対する授業外での対応状況

・

書いて表現する活動や話し合い活動を取り入れた授業の実施(教科の授業・総合的な学習の時間)

・

身に付けさせたい力を意識した総合的な学習の時間の指導

・

学習方法についての指導状況、学習形態の工夫

・

目標や評価規準を明確にした授業の実施

などの設問から、発展的学習・補充的指導・表現力の育成、総合的な学習の時間の指導、学習方法の指導、学習形態の工夫、目標を明確にした指導などの状況について分析する。

|

| |

「発展的な課題を取り入れた授業を行っていますか」という設問については、「多くの単元で行っている」と回答した小学校教師の割合は8.5%、中学校教師の割合は10.7%と小学校教師より中学校教師の意識調査の結果がやや高くなっている。[図1]

|

| |

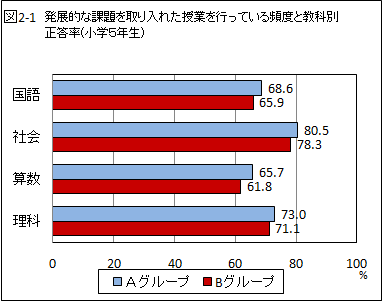

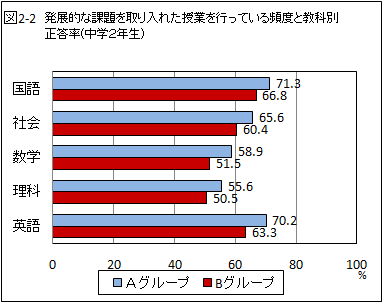

この設問においてAグループとBグループの平均正答率を比較すると、小学校では明らかな特徴は見られないもののすべての教科においてAグループの方が高くなっている。中学校でもすべての教科においてAグループの方が平均正答率が高くなっており、特に、数学と英語においては顕著な傾向が表れている。[図2]

この設問から分かることは、図1のグラフから、小学校に比べ中学校において発展的な課題を取り入れた授業を行っている教師と、そうでない教師の二極化が見られるということである。また、正答率の比較から、できるだけ発展的な課題を授業のなかで行うことが児童生徒の学力向上につながっているということが分かる。

|

| |

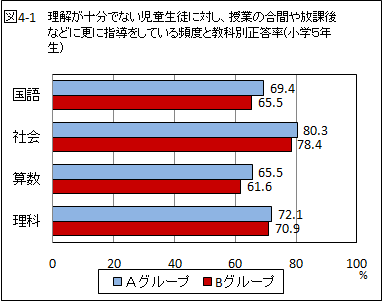

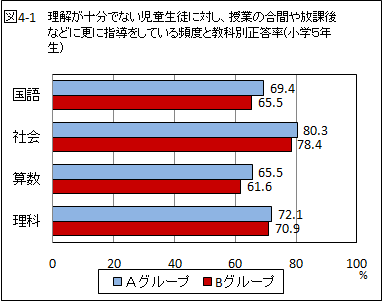

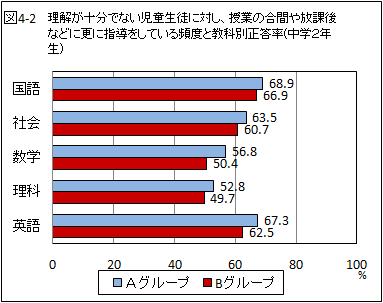

「理解が十分でない児童生徒に対し、授業の合間や放課後などに更に指導していますか」という設問については、「多くの単元で行っている」と回答した小学校教師の割合は34.2%、「半分程度の単元で行っている」と回答した小学校教師の割合を合わせると53.2%である。これは中学校教師の意識調査の25.8%に対して、約2倍以上高くなっている。[図3]

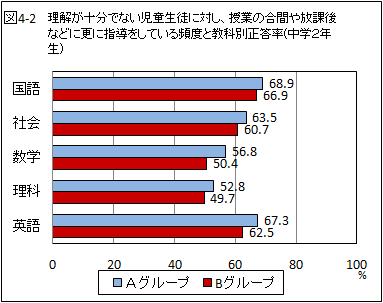

この設問においてAグループとBグループの平均正答率を比較すると、小学校では明らかな特徴は見られないもののすべての教科においてAグループの方が高くなっている。中学校でもすべての教科においてAグループの方が平均正答率が高くなっており、特に、数学においては顕著な傾向が表れている。[図4]

小学校に対し、中学校の場合、放課後の時間は多くの生徒が部活動を行うことから補充的な時間に充てることができにくい。しかしながら、できるだけ授業の合間などを利用し、理解が十分でない生徒に対して補充的な支援を行うことが重要であることが正答率のグラフからうかがえる。

|

| |

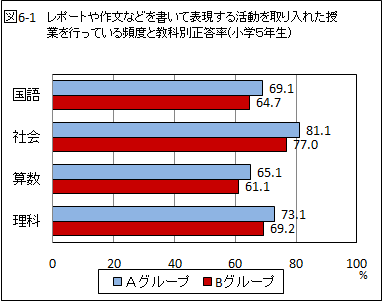

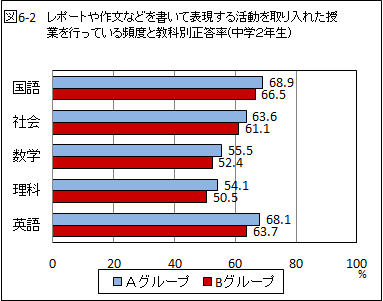

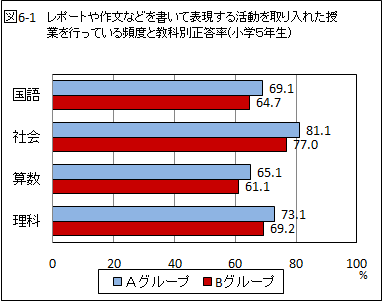

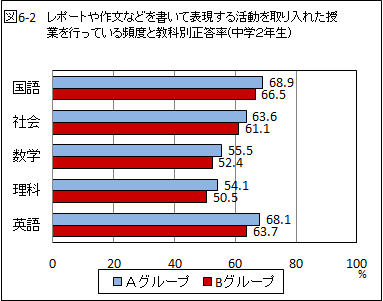

「レポートや作文など書いて表現する活動を取り入れた授業を行っていますか」という設問については、「多くの単元で行っている」と回答した小学校教師の割合は17.7%、「半分程度の単元で行っている」と回答した小学校教師の割合を合わせると40.6%である。これは中学校教師の意識調査の結果よりも高くなっている。[図5]

|

| |

この設問においてAグループとBグループの平均正答率を比較すると、小学校、中学校ともに明らかな特徴は見られないもののすべての教科においてAグループの方が高くなっている。[図6]

|

| |

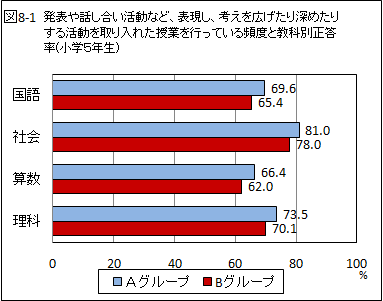

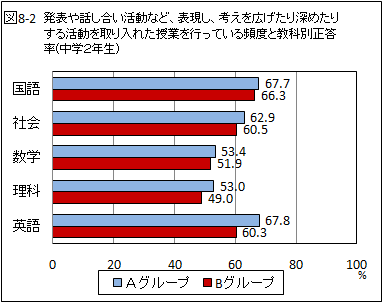

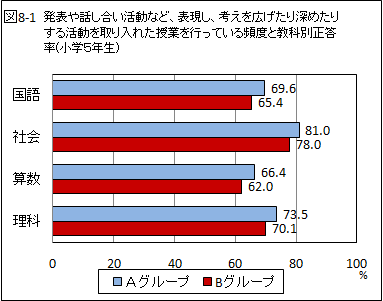

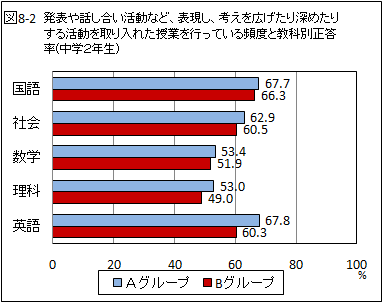

「発表や話し合い活動など表現し、考えを広げたり深めたりする活動を取り入れた授業を行っていますか」という設問については、「多くの単元で行っている」と回答した小学校教師の割合は42.1%、「半分程度の単元で行っている」と回答した教師の割合を合わせると6割を上回っている。これは中学校教師の意識調査の結果の3割ほどに対して約2倍になっている。[図7]

|

| |

この設問においてAグループとBグループの平均正答率を比較すると、小学校では明らかな特徴は見られないもののすべての教科においてAグループの方が高くなっている。中学校でもすべての教科においてAグループの方が平均正答率が高くなっており、特に、英語においては顕著な傾向が表れている。[図8]

言語活動の充実を図るためにも、授業のなかで、児童生徒が感じたことや考えたことをレポートや作文などの形で書かせることや、話し合い活動などで説明させることは重要である。自分の言葉で書いたり、説明したりすることで、思考を整理し、理解を深めることにもつながる。このことが図6や図8に見られる正答率の高さにもつながっていると考えられる。 |

| |

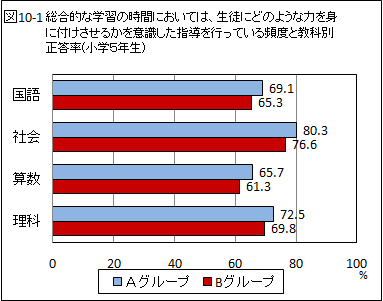

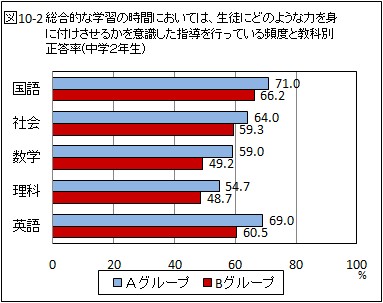

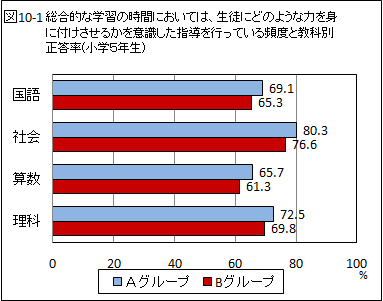

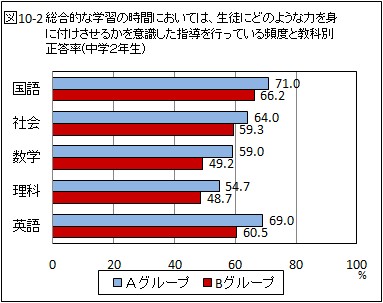

「総合的な学習の時間においては、生徒にどのような力を身に付けさせるのかを意識した指導を行っていますか」という設問については、「多くの単元で行っている」と回答した小学校教師の割合は30.2%、「半分程度の単元で行っている」と回答した小学校教師の割合を合わせると9割を上回っている。これは中学校教師の意識調査の結果よりもやや高くなっているが、中学教師の割合も8割を上回っている。[図9]

|

| |

この設問においてAグループとBグループの平均正答率を比較すると、小学校では明らかな特徴は見られないもののすべての教科においてAグループの方が高くなっている。中学校でもすべての教科においてAグループの方が平均正答率が高くなっており、特に、数学、理科、英語においては顕著な傾向が表れている。

[図10]

小学校、中学校ともに、多くの教師が、総合的な学習の時間において、児童生徒にどのような力を身に付けさせるのかということを意識して行っており、ねらいを明確にした上で活動できていることが分かる。図10の結果から、中学校において、AグループとBグループを比較した場合に正答率の差が小学校に比べ大きいことは、教科で得た知識などを、意識的に総合的な学習の時間のなかで使うことが正答率につながっている可能性があるということが分かる。

|

| |

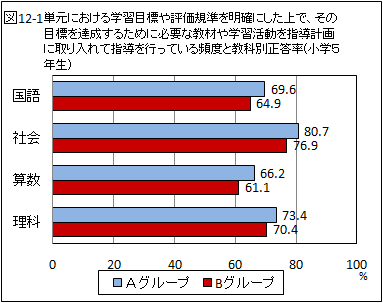

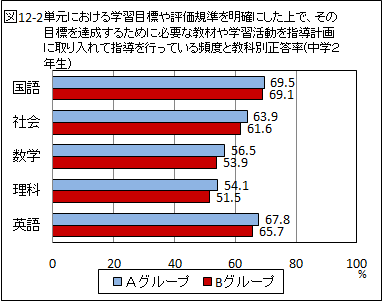

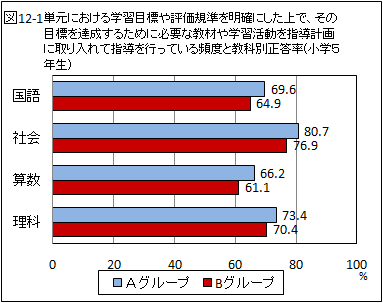

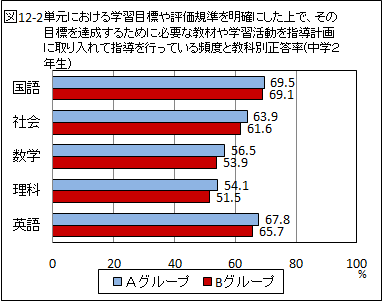

「単元における学習目標や評価規準を明確にした上で、その目標を達成するために必要な教材や学習活動を指導計画に取り入れて指導を行っていますか」という設問については、「行っている」と回答した小学校教師の割合は30.2%、「どちらかといえば行っている」と回答した小学校教師の割合を合わせると9割を上回っている。同様に、「行っている」、「どちらかといえば行っている」と回答した中学校教師の割合も9割を上回っている。[図11]

|

| |

この設問においてAグループとBグループの平均正答率を比較すると、小学校ではすべての教科においてAグループの方が平均正答率が高くなっており、特に、算数においては顕著な傾向が表れている。中学校でもすべての教科においてAグループの方が高くなっているが、明らかな特徴は見られない。[図12]

学習目標や評価規準をきちんと設定し、学習活動を行っている教師が、小学校と中学校それぞれ9割以上の割合でいるということから、AグループとBグループに正答率において大きな差が見られないということにつながっていると考えられる。新学習指導要領においてもきちんとした学習目標や評価規準の設定を行うことが重要である。

|

| |

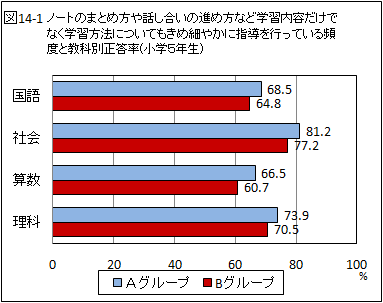

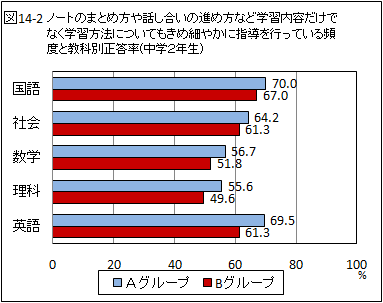

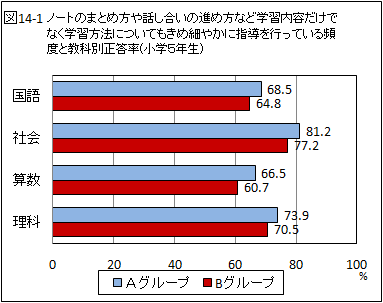

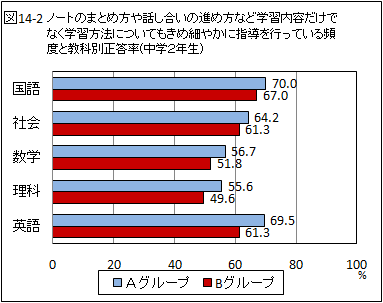

「ノートのまとめ方や話し合いの進め方など学習内容だけでなく学習方法についてもきめ細やかに指導を行っていますか」という設問については、「行っている」と回答した小学校教師の割合は28.3%、「どちらかといえば行っている」と回答した小学校教師の割合を合わせると約9割を上回っている。これは中学校教師の意識調査の結果よりもやや高くなっているが、中学教師の割合も8割を上回っている。[図13]

|

| |

この設問においてAグループとBグループの平均正答率を比較すると、小学校、中学校ともにすべての教科においてAグループの方が平均正答率が高くなっている。特に、小学校の算数、中学校の理科、英語においては顕著な傾向が表れている。[図14]

これらの結果から、ものごとを論理的に考える必要がある算数、理科、そして文法などを整理しながら学習する必要がある英語などは、学習内容と学習方法をきちんと指導することで、児童生徒の学力に結びつくことが分かる。

|

| |

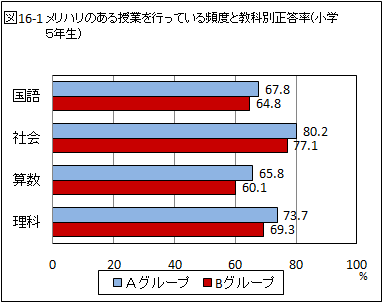

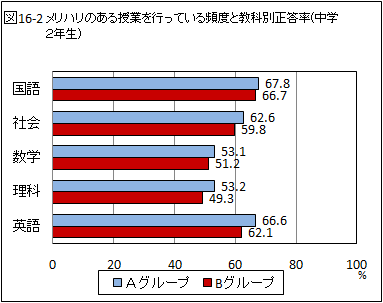

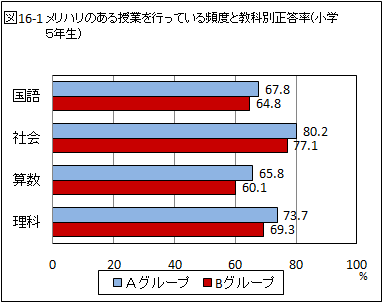

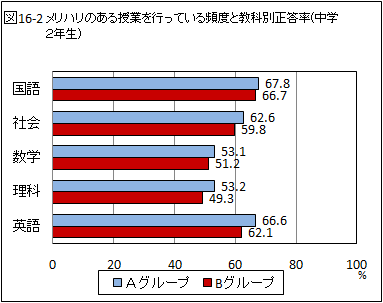

「教師による指導を通して確実に学習内容を身に付けさせる場面とグループ活動やペア活動の形態を取り入れ、生徒の学び会い活動を通して学習内容を身に付けさせる場面を意識したメリハリのある授業を行っていますか」という設問については、、「多くの単元で行っている」と回答した小学校教師の割合は35.3%、「半分程度の単元で行っている」と回答した小学校教師の割合を合わせると6割を上回っている。これは中学校教師の意識調査の結果と比べて高くなっている。 [図15]

|

| |

この設問においてAグループとBグループの平均正答率を比較すると、小学校ではすべての教科においてAグループの方が平均正答率が高くなっており、特に、算数においては顕著な傾向が表れている。中学校でもすべての教科においてAグループの方が高くなっているが、明らかな特徴は見られない。[図16]

これらの結果から、特に小学校においては、教師主導の学習形態と学び合い活動などの学習形態を、教師が意識的に行うことが学力の向上につながっていることが分かる。

|

| |

<これからの指導に向けて>

発展的な課題を取り入れた授業

知識や技能は獲得された段階でとどまることなく、その知識や技能を活用することによって、更に確かな定着へとつながると考えられる。発展的な課題を取り入れた授業を実施することは、児童生徒の学びの面白さや楽しさを誘発するだけでなく、学習内容の理解や獲得した知識・技能の定着についても有効に働くと考えられる。授業においては、単元ごとに児童生徒一人一人の実態をしっかりと把握し、必要に応じて、児童生徒の実態に合った発展的な課題を取り入れていくことが有効であると考える。これは学力の重要な要素のすべてに有効に働くであろう。

今回の学習指導要領改訂において、多くの教科の授業時数が拡大され [※1参照]、このような学習活動を展開するための時数が確保されたことも今後、有効に生かしていく必要がある。

※1 授業時数の拡大

中央教育審議会『幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校学習指導要領の改訂について』(答申)

平成20年1月17日 30~39ページ及び150ページ

表現する活動を取り入れた授業

今回の調査においても、表現活動についてのより詳細な分析を進めるため、「レポートや作文など書いて表現する活動を取り入れた授業」の実施と「発表や話し合い活動など表現し、考えを広げたり深めたりする活動を取り入れた授業」の実施に分けて、意識調査を行った。その結果、前年度調査と同様、発表や話し合い活動などの表現活動を取り入れた授業に比べ、書いて表現する活動を取り入れた授業の頻度がいくぶん少ない傾向にあることが分かった。

発表や話し合い活動などの表現活動は十分にその有効性が認められるが、そのような活動に取り組む前の準備として、自分の考えを明確にしたり、発表したいことを、要点をまとめて分かりやすくまとめたりする活動があれば、発表活動や話し合い活動は充実する。また、レポートや作文など書いて表現する活動はそれのみで終わるのではなく、そのレポートや作文を発表する場が位置付けられていたり、そのレポートや作文を評価してもらう機会が与えられたりすることで、児童生徒にとっても活動の必然性が生まれ、満足感や更なる意欲にもつながると考えられる。

大切なことは、「書いて表現する活動」と「発表や話し合いなどの表現活動」との調和を図り、両者の関連を図った指導を工夫することが、児童生徒の知識・技能の定着、思考力・判断力・表現力の育成に有効ということである。今後、更に言語活動を意識した指導の工夫が望まれる。

なお、表現活動においては、結果の評価のみではなく、その取り組みの過程で丁寧な評価をフィードバックすることにより、表現活動そのものの質も高まり、児童生徒の満足感や更なる向上への意欲にもつながる。また、表現活動の充実という視点において、コンピュータや学校図書館など学習環境の効果的な活用を図ることも一つの有効な方策である。

身に付けさせたい力を意識した総合的な学習における指導

総合的な学習の時間において、身に付けさせたい力を意識した指導を行うことによって、児童生徒の問題解決能力の育成につながり、教科学習における言語表現力や理解力によい影響を与えていることがうかがえる。また、児童生徒の学習意欲の喚起や自己学習への態度化にもつながると考えられる。なによりも、総合的な学習の時間における教師のカリキュラムマネジメントは、教科をつなぐだけでなく学級や学年間などの教師集団の連携にもよい影響を与えていることが予想され、身に付けさせたい力を意識した教師の指導は教科指導においても発揮されていると思われる。

中央教育審議会の答申(平成20年1月17日)においても、総合的な学習の時間の学校間、学年段階間の取り組みの実態に差があることを課題としており [※2参照]、学校としてのカリキュラムマネジメント能力の向上が求められている。学習指導要領の改訂に伴い、総合的な学習の時間の縮減はあるもののその重要性については、更に強調されることとなる。各学校におけるカリキュラムマネジメント能力の向上がおおいに期待されるところである。

※2 総合的な学習の時間の課題

中央教育審議会『幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校学習指導要領の改訂について』(答申)

平成20年1月17日 130ページ~132ページに記載されているので、参照していただきたい。

|