児童生徒意識調査の結果の分析

5 家族関係

|

| この節では、きょうだい数、家族の接し方、家族に対する意識についての質問から児童生徒の学習動機についての調査結果を述べる。 |

|

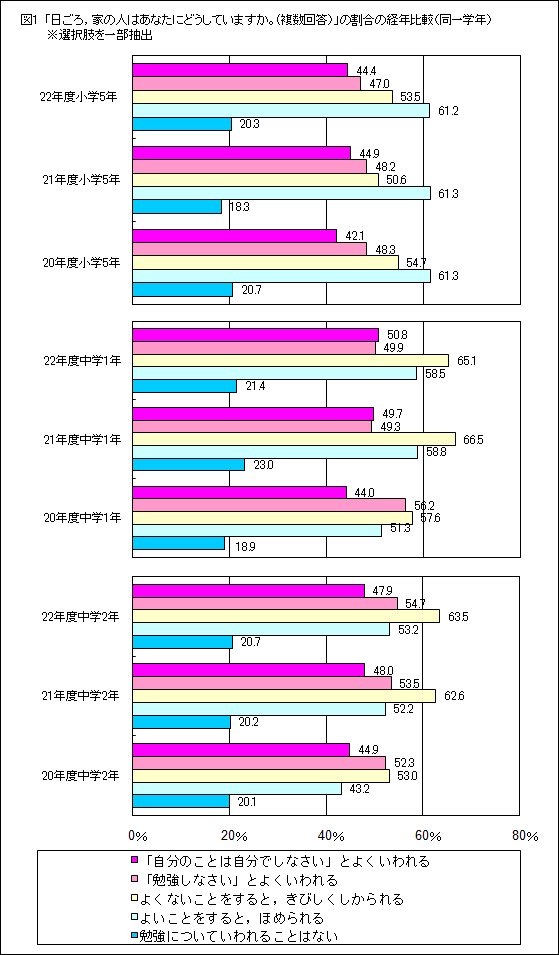

| 「日ごろ、家の人はあなたにどのようにしていますか。」(複数回答)という設問については、すべての学年において「よいことをすると、ほめられる」、「よくないことをすると、きびしくしかられる」と回答した児童生徒の割合が高く、いずれも全体の5割を上回っている。しかし、学年が上がるにつれて「よいことをすると、ほめられる」と回答した児童生徒の割合が低くなる傾向が見られる。

|

|

同一児童生徒の経年比較で見ると、小学6年から中学1年にかけては「自分のことは自分でしなさいとよくいわれる」5.8ポイント、「よくないことをすると、きびしくしかられる」4.5ポイント、「勉強しなさいとよくいわれる」1.7ポイントと、それぞれの項目に回答した児童生徒の割合は増加している。また、中学1年から中学2年にかけては「勉強しなさい」が5.4ポイント増加している。[図2]

|

|

回答状況と全教科平均正答率との関連を見ると、明らかな特徴は見られないものの、「自分にかまうことはほとんどない」と回答した児童生徒の正答率は低くなっている。[図3] |

|

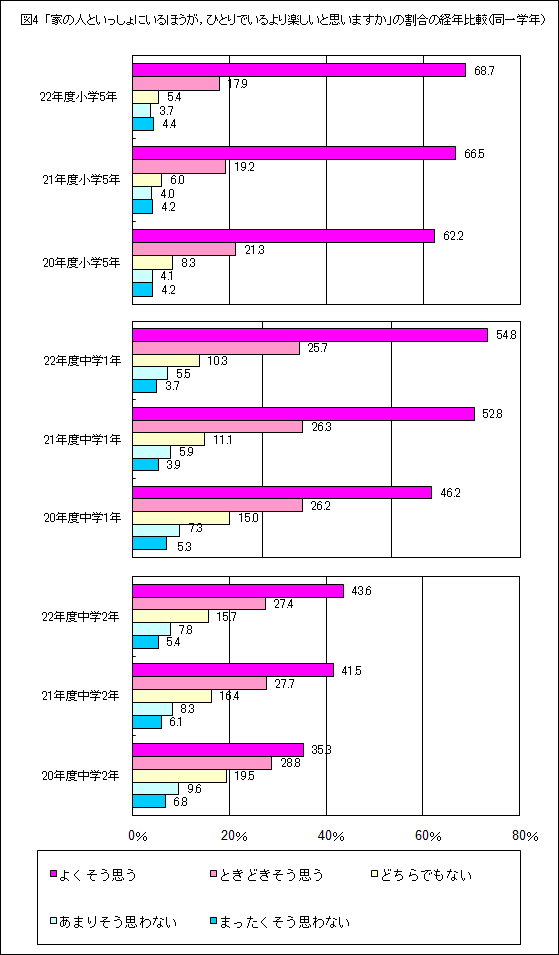

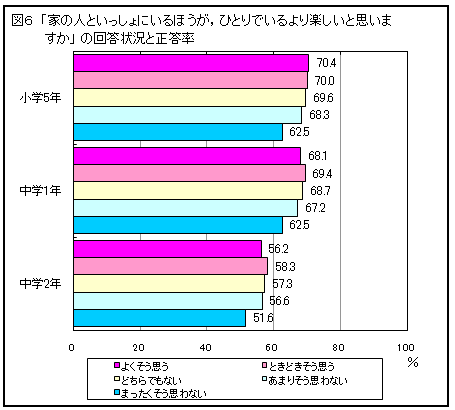

「家の人といっしょにいるほうが、ひとりでいるより楽しいと思いますか」という設問については、「よくそう思う」と回答した児童生徒の割合が小学5年68.7%、中学1年54.8%、中学2年43.6%になっている。「ときどきそう思う」と回答した児童生徒の割合を合わせても、学年が上がるにつれて、低くなる傾向が見られる。

|

|

|

|

回答状況と全教科平均正答率との関連を見ると、明らかな特徴は見られないものの、「まったくそう思わない」と回答した児童生徒の正答率は低くなっている。[図6] |