| ア |

結果の概要 |

|---|

| |

各学年ごとに教科の正答率について到達基準との比較を示す。

|

(ア) |

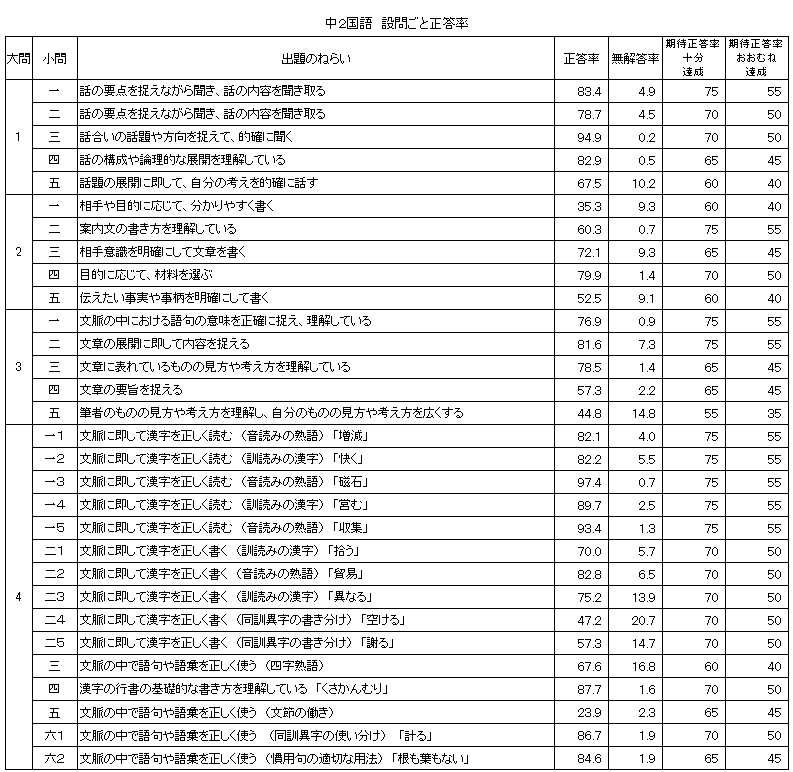

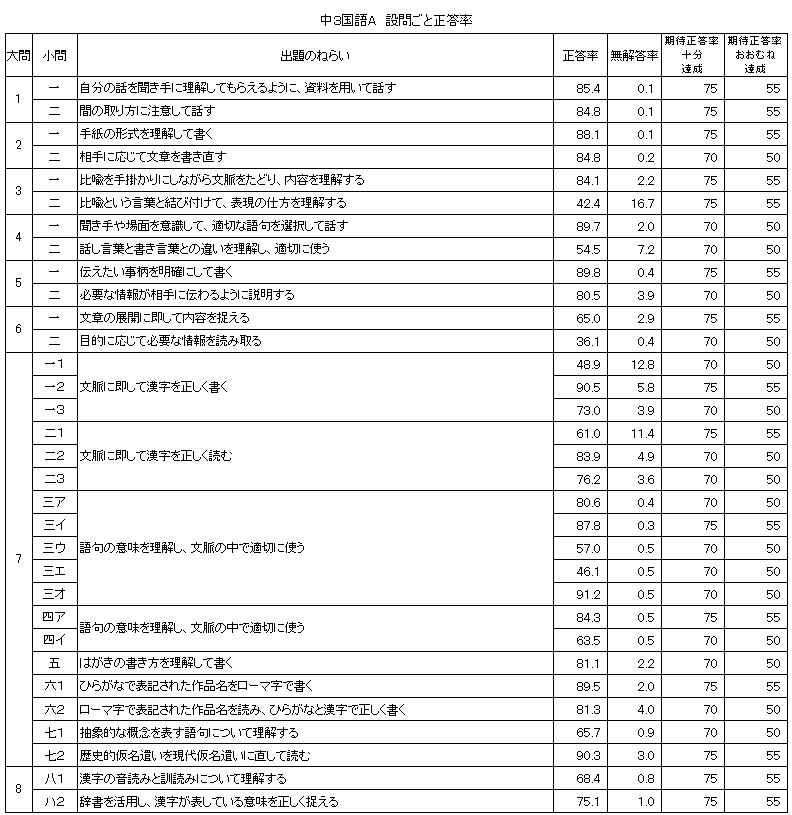

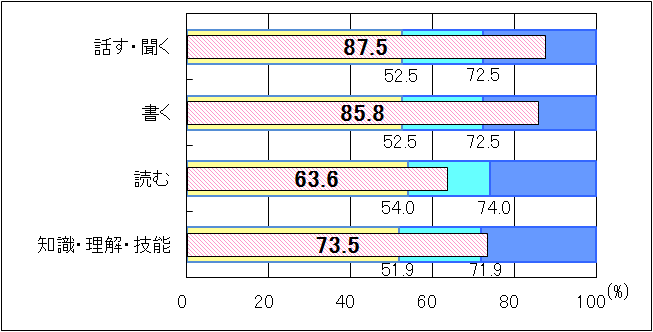

教科及び設問ごと正答率 |

| |

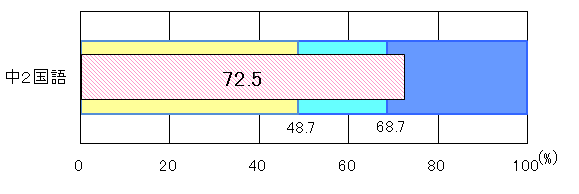

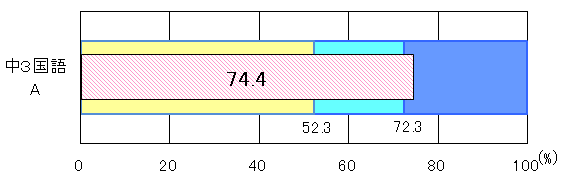

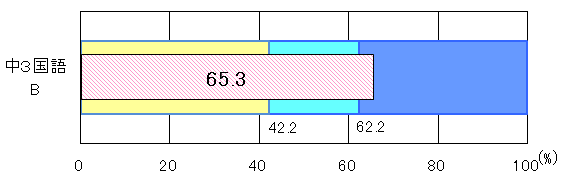

中学2年生の教科全体の正答率は72.5で、「十分達成」の到達基準68.7に対して、3.8ポイント上回った。中学3年生国語Aの教科全体の正答率は74.4で、「十分達成」の到達基準72.3に対して、2.1ポイント上回った。中学3年生国語Bの教科全体の正答率は65.3で、「十分達成」の到達基準62.2に対して、3.1ポイント上回った。

|

| |

|

(イ) |

評価の観点別正答率

①中学2年生

|

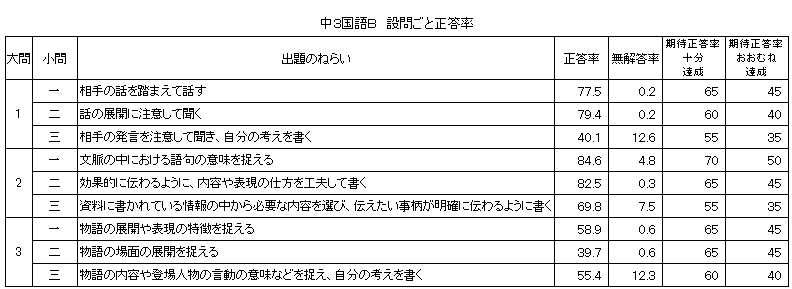

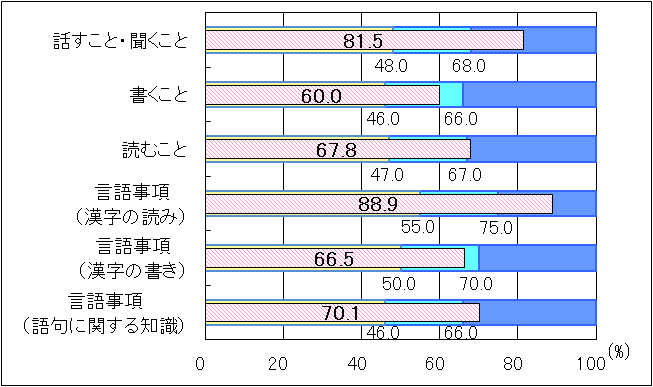

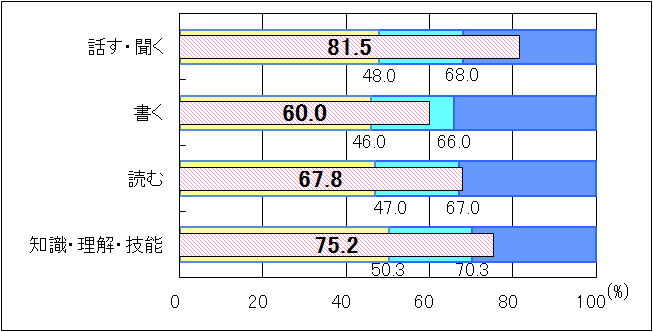

図1 H24年度(中学2年生国語)評価の観点別正答率

|

中学2年生を見ていくと「書く」が60.0で「おおむね達成」の到達基準46.0に対して、14.0ポイント上回ったが、他の観点に比べて最も低かった。

|

| |

|

|

②中学3年生

|

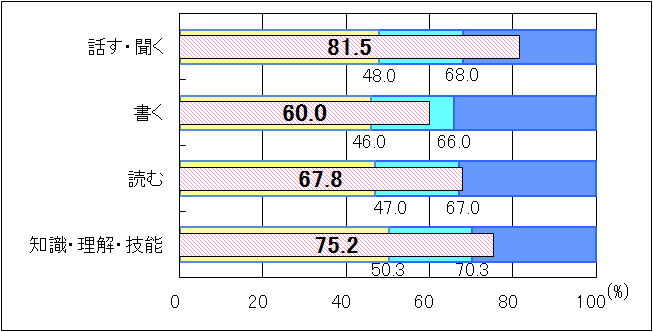

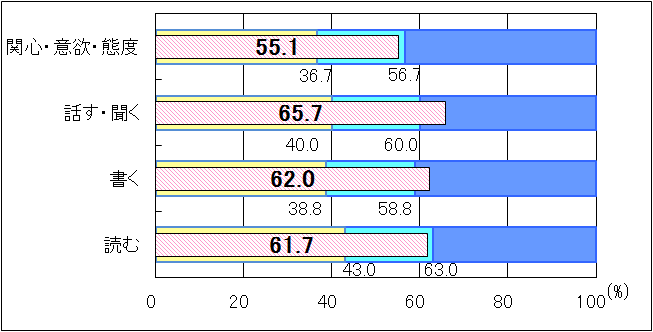

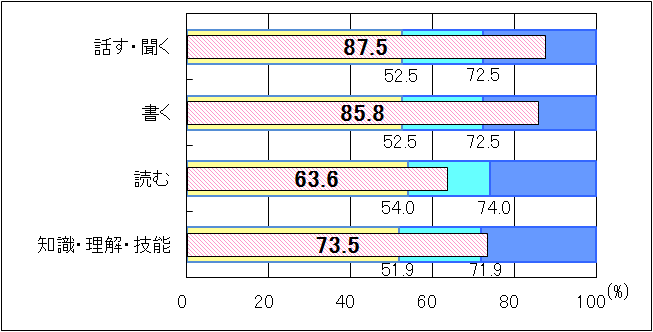

図2 H24年度(中学3年生国語A)評価の観点別正答率

|

|

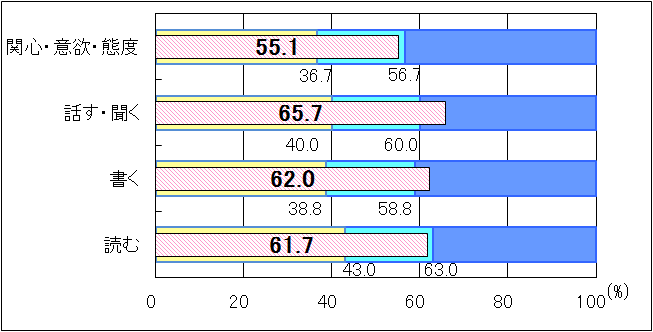

図3 H24年度(中学3年生国語B)評価の観点別正答率 |

中学3年生国語Aを見ていくと「読む」が63.6で「おおむね達成」の到達基準54.0に対して、9.6ポイント上回ったが、他の観点に比べて最も低かった。中学3年生国語Bを見ていくと「関心・意欲・態度」が55.1で「おおむね達成」の到達基準36.7に対して、18.4ポイント上回ったが、他の観点に比べて最も低かった。関心・意欲・態度を問う設問は、いずれも領域を関連させた記述式の問題であり、情報の読み取りや、読み取ったことを基に自分の考えを形成することに課題があるということが分かる。 |

| (ウ) |

内容・領域別正答率 |

| |

①中学2年生 |

| |

|

| |

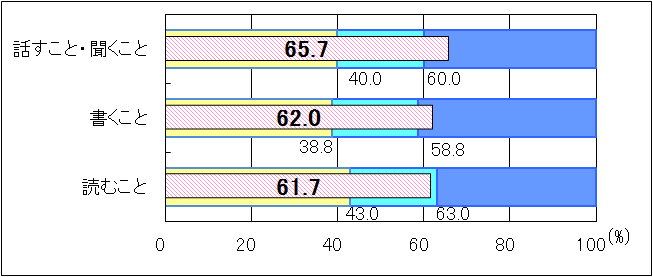

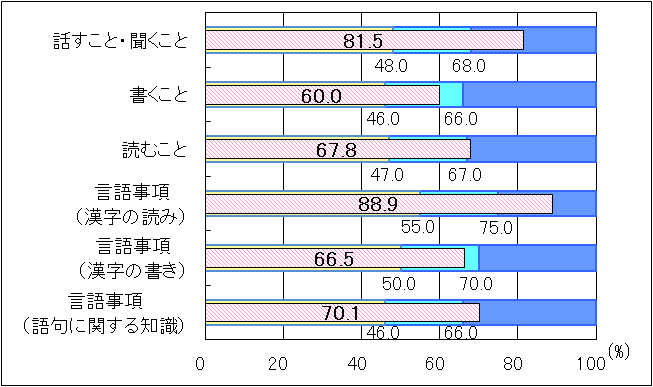

図4 H24年度(中学2年生国語)内容領域別正答率 |

| |

「話すこと・聞くこと」と「言語事項」(漢字の読み)については、「十分達成」の基準を上回った。しかし、「書くこと」については、「おおむね達成」の基準を上回っているものの、「十分達成」の基準より6.0ポイント下回っている。特に、相手や目的に応じて分かりやすく書くねらいの設問に課題が見られた。 |

| |

②中学3年生 |

| |

|

| |

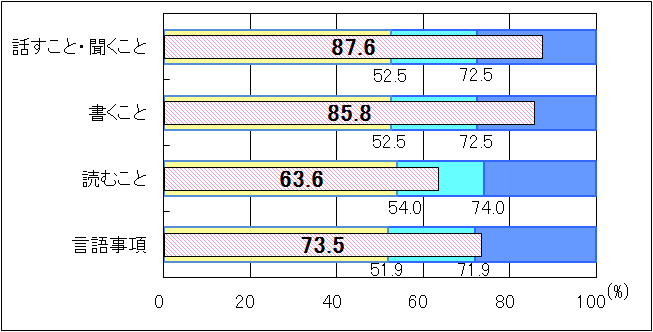

図5 H24年度(中学3年生国語A)内容領域別正答率 |

| |

|

| |

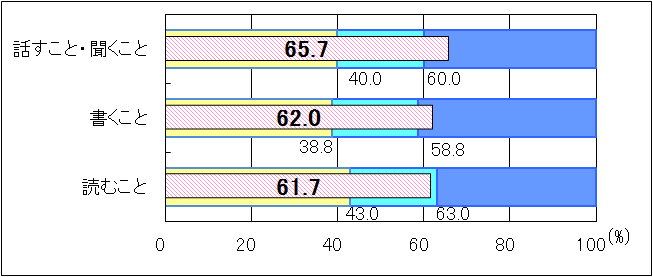

図6 H24年度(中学3年生国語B)内容領域別正答率 |

| |

「話すこと・聞くこと」と「書くこと」と「言語事項」については、「十分達成」の基準を上回った。しかし、国語Aの「読むこと」については、「おおむね達成」の基準を上回っているものの、「十分達成」の基準より10.4ポイント下回っている。特に、目的に応じて必要な情報を読み取ることに課題が見られた。国語Bの「読むこと」についても「おおむね達成」の基準を上回っているものの、「十分達成」の基準より1.3ポイント下回っている。特に、物語の場面の展開を捉えることに課題が見られた。

|

| イ |

|

|---|

| |

平成24年度は、平成23年度と比べると、全体的に改善の傾向が見られる。しかし、同じねらいの問題が、2年連続で正答率が低いなど、課題も見られる。そこで、平成23年度からの課題になっている内容・領域の「書くこと」「読むこと」「言語事項(漢字の書き)」について分析を行い、原因を探ることにする。そのために、同一生徒に着目し、平成24年度と平成23年度の経年比較により分析を行う。 |

| |

|

(ア) |

「書くこと」に関する問題についての経年比較(同一生徒比較)

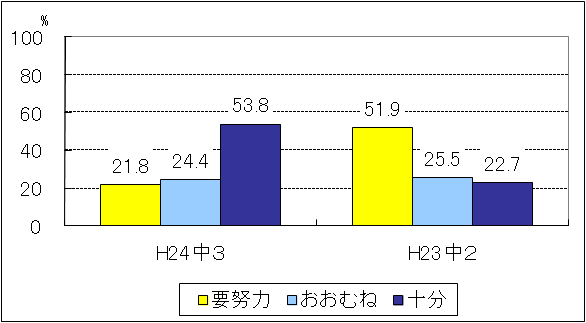

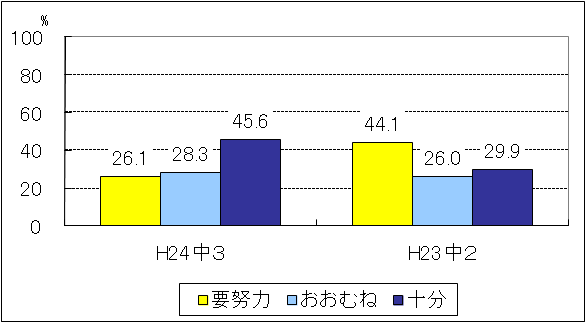

図7 H23度(中学2年生)H24年度(中学3年生)「書くこと」の到達度分布の経年比較

平成23年度(中学2年生)と平成24年度(中学3年生)「書くこと」の到達度分布において経年比較を行った。平成23年度は、「要努力」が51.9であったのに対し、平成24年度は21.8で、30.1ポイント減少している。また、平成23年度は、「十分達成」が22.7であったのに対し、平成24年度は53.8で、31.1ポイント増加していて、このことからも「書くこと」について改善が図られていることが分かる。平成23年度は、「書くこと」に課題があり、国語科の授業においても「書くこと」に力を入れて指導をなされた結果であると思われる。

|

| |

|

(イ)

|

「読むこと」に関する問題についての経年比較(同一生徒比較)

|

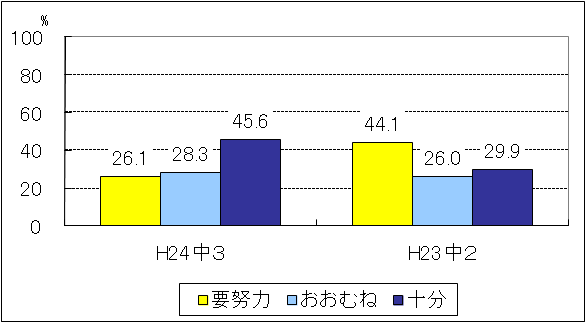

図8 H23年度(中学2年生)H24年度(中学3年生)「読むこと」の到達度分布の経年比較

|

平成23年度(中学2年生)と平成24年度(中学2年生)「読むこと」の到達度分布において経年比較を行った。平成23年度は、「要努力」が44.1であったのに対し、平成24年度は26.1で、18ポイント減少している。また、平成23年度は、「十分達成」が29.9であったのに対し、平成24年度は45.6で、15.7ポイント増加していて、このことからも「読むこと」について改善が図られていることが分かる。平成23年度は、「読むこと」に課題があったが、日頃から「読むこと」についての指導が熱心になされていることがうかがえる。 |

| |

|

(ウ) |

「言語事項(漢字の書き)」に関する問題についての経年比較(同一生徒比較)

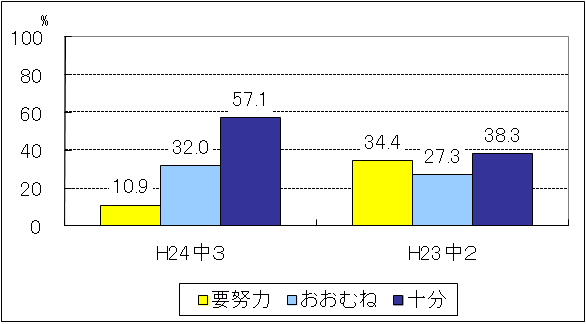

図9 H23年度(中学2年生)H24年度(中学3年生)「言語事項(漢字の書き)」の到達度分布の経年 比較

|

| |

平成23年度(中学2年生)と平成24年度(中学3年生)「言語事項(漢字の書き)」の到達度分布において経年比較を行った。平成23年度は、「要努力」が34.4であったのに対し、平成24年度は10.9で、23.5ポイント減少している。また、平成23年度は、「十分達成」が38.3であったのに対し、平成24年度は57.1で、18.8ポイント増加していて、このことからも「言語事項(漢字の書き)」について改善が図られていることが分かる。日頃から漢字を読んだり書いたりする機会を多くして、習熟を図るような指導がなされていることがうかがえる。

|

| ウ |

設問ごとに見た傾向と指導改善の手立て |

|---|

|

上記の「ア結果の概要」と「イ経年変化」から、中学国語の指導に対して全体的に改善が図られているということが分かった。しかし、設問ごとに見ていくと、同じ出題のねらいの設問が2年連続正答率が低いという課題が見られる。そこで、「書くこと」「読むこと」「言語事項(漢字の書き)」の3つの内容・領域を取り上げ、正答率が低かった設問と無解答率が高かった設問について、分析を行うことにする。このことでより詳細に課題を把握し、具体的な改善の手立てについて探り、更なる改善を図りたい。 |

| |

|

|

相手や目的に応じて分かりやすく書いたり、自分の考えを書いたりすることに課題がある

[中学2年生 大問2一]

○ 問題の概要

○ 解答状況

「おおむね達成」の期待正答率40.0に対して、正答率は35.3であり、4.7ポイント下回った。部活動説明会の目的の2文を1文に、しかも、文末を呼びかけの形式に書き換えることを答えとして求められていることから、相手や目的に応じて分かりやすく書くことに課題があると考えられる。

○ 指導改善の手立て

相手や目的に応じて書き換える際には、次のことに注意して指導したい。

・文脈の中における語句の意味を捉えること

・効果的に伝わるように、内容や表現の仕方を工夫すること

・資料に書かれている情報の中から必要な内容を選び、伝えたい事柄が明確に伝わるようにすること

・条件に合わせること

このねらいの設問については、平成23年度も正答率が低い結果になっていたので、力を入れて指導をしたいところである。目的や対象、文章の様式などに応じて、文章を書き換えるような言語活動を取り入れる必要がある。言語活動例としては、保護者向けに書かれた体育大会の案内を基に、小学生や地域の方に向けた案内を作成するなどの活動が考えられる。

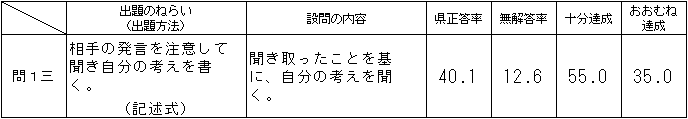

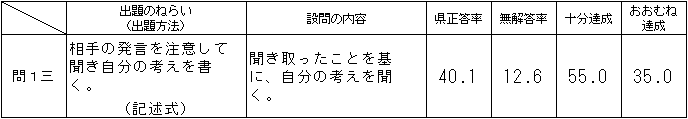

[中学3年生国語B 大問1三]

○ 問題の概要

○ 解答状況

「おおむね達成」の期待正答率35.0に対して、正答率は40.1であり、5.1ポイント上回っているが、「十分達成」の期待正答率には到達していない。相手の発言を注意して聞き、自分の考えを書くことがねらいの設問であるが、無解答率も高く、自分の考えを書くことに課題があるということが分かる。

○ 指導改善の手立て

文章を書く際には、伝えたい事実や事柄を明確にして、相手や目的に応じて分かりやすく書くことが大切である。その際、伝えたい事実や事柄が的確に盛り込まれているかなどを確認して書くように指導することが大切である。このねらいの設問については、平成23年度も正答率が低い結果になっていたので、力を入れて指導をしたいところである。指導に当たっては、社会生活の中から課題を決め、学校図書館等を活用して材料を集め、自分の立場や意見が効果的に伝わるように、根拠を説明したり具体例を用いたりして文章を書くなどの学習活動が考えられる。 |

| |

|

傾向2 |

目的に応じて必要な情報を読み取ることに課題がある

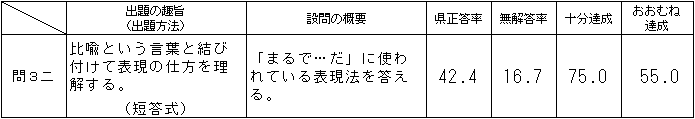

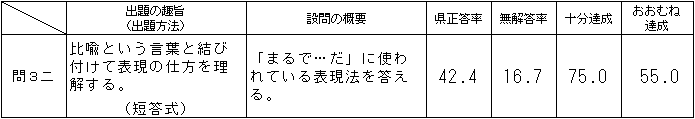

[中学3年生国語A 大問3二]

○ 問題の概要

○ 解答状況

「おおむね達成」の期待正答率55.0に対して、正答率は42.4であり、12.6ポイント下回っている。これは表現の特徴に気付かなかったのか、もしくは表現の技法である比喩が理解できていないのかが原因であると考えられる。

○ 指導改善の手立て

文章を読む際には、内容だけでなく、文章の特徴や表現の仕方にも気を付けて読むように指導することが大切である。特に文学的な文章では、表現の仕方に注意して読むことが、登場人物の心情や情景などを豊かに捉えることにつながり、文章の内容を一層深く理解する上で有効である。比喩などの表現技法について指導する際には、文章の中の具体的な表現と結び付けながら考えさせたい。その際、比喩などを使って表されている事柄を、表に整理したりして表現の技法と文章の中の表現とを結び付けることが理解を深める上で有効であると思われる。

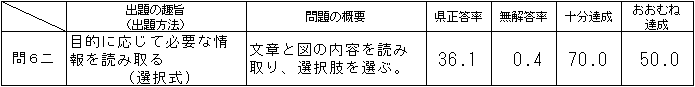

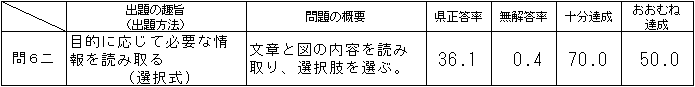

[中学3年生国語A 大問6二]

○ 問題の概要

○ 解答状況

「おおむね達成」の期待正答率50.0に対して、正答率は36.1であり、13.9ポイント下回っている。これは、文章の内容を読み取ることができなかったか、もしくは、図の内容を読み取ることができなかったか、文章と図の両方を関連付けて読み取ることができなかったか、いずれかが原因であると思われる。

○ 指導改善の手立て

説明的な文章には、図表が使われている場合が多い。その際、図表が文章の内容をより分かりやすくするために使われている場合や、文章が図表の解説になっている場合がある。図表も大切な情報として読み取る習慣を身に付けさせるとともに、普段から文章と図表を関連させながら内容を読み取るように指導をする必要がある。なお、「書くこと」の「図表などを用いた説明や記録の文章を書くこと」と関連させて指導することが効果的であると思われる。 |

| |

|

傾向3 |

漢字の書き取りに関する知識や文節の働きに関する知識に課題が見られる

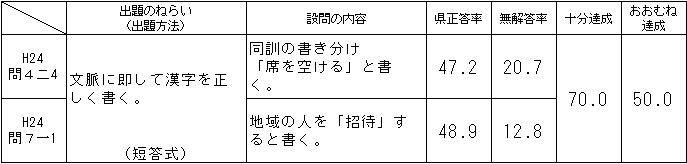

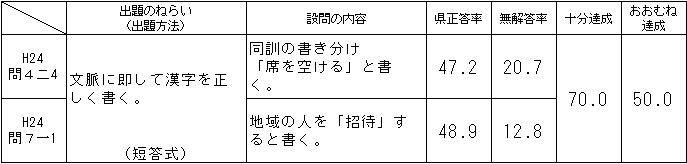

[中学2年生 大問4、中学3年生国語A 大問7]

○ 問題の概要

○ 解答状況

中学2年生の「席を空ける」の設問では、「おおむね達成」の期待正答率50.0に対して、正答率は47.2であり、2.8ポイント下回っている。中学3年生国語Aの「地域の人を招待する」の設問では、「おおむね達成」の期待正答率50.0に対して、正答率は48.9であり、1.1ポイント下回っている。

○ 指導改善の手立て

漢字は一字一字を正確に読み書きできるようにするだけではなく、文脈に即して使えるようにすることが大切である。そのためには、実際に文章の中で漢字を読んだり書いたりする機会を多くして、習熟を図るようにすることが求められる。

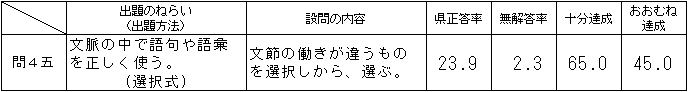

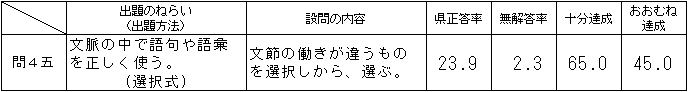

[中学2年生 大問4五]

○ 問題の概要

○ 解答状況

「おおむね達成」の期待正答率45.0に対して、正答率は23.9であり、21.1ポイント下回っている。文節の働き(主語)を問う問題である。主語という言葉は知っていても、概念との結び付きが理解できていないことが原因であると考えられる。

○ 指導改善の手立て

語句の文脈上の意味は辞書的な意味を踏まえ、思考力や想像力を働かせて文脈において具体的かつ個別的に捉えることになる。また、語句が文章の中で果たしている役割を考えることも大切である。文法の指導となれば、練習問題を解いて知識の定着を図る指導に終始しがちだが、「読むこと」の文脈の中における語句の意味を捉え、理解することと関連を図りながら、常に語句や語彙にも関心をもたせるような指導を心掛けたい。 |

| |

|

| エ |

これからの指導に向けて |

|---|

| |

本調査で明らかになったことは、中学2年生と中学3年生の教科正答率は、ともに「十分達成」を上回ったが、「書くこと」「読むこと」に関しては、やや課題が残る結果であったということである。以下の点を意識しながら、改善を図っていくことが大切である。

(ア) 「話すこと・聞くこと」

本調査では、「十分達成」の期待正答率を大きく上回っていた。「話すこと・聞くこと」は社会生活においても、会議で新しい企画を説明したり、調査したことを報告したりする際に、資料や機器などを効果的に使い、話の内容を分かりやすく相手に伝えることが求められる。話し手の考えを聞き手に分かりやすく伝えるためには、写真などを見せながらスピーチをする場面や調べたことを報告する場面に、最も伝えたいところ、話題が変わるところなどを強調するために、聞き手を意識した話す速度や間の取り方を考えさせることが大切である。

(イ) 「書くこと」

本調査で一番課題となった領域であり、力を入れて指導すべき領域である。特に、相手や目的に応じて分かりやすく書く設問の正答率が低かった。

指導に当たっては、日常生活や社会生活の中から課題を決め、多様な方法で材料を集めながら自分の考えを書いてまとめるような機会を設けるようにする。書く際には、相手や目的に応じて構成や記述を工夫する必要がある。伝えたい情報を選んで説明の順序を考えたり、ふさわしい語句や表現を用いたりすることが大切である。

例えば、説明的な文章を、写真や図表を加えながら、小学生にも分かりやすいリーフレットに書き換えるなど、文章を相手や目的に応じて書き換える学習活動などが考えられる。

(ウ) 「読むこと」

本調査で「書くこと」の次に課題となった領域であり、力を入れて指導すべき領域である。特に、目的に応じて必要な情報を読み取る設問の正答率が低かった。

説明的な文章は、中心となる部分とそれを支える付加的な部分、事実を述べた部分と意見を述べた部分などで構成されている。指導する際には、中心となる話題や重要な言葉が、文章全体の中でどのように位置付けられているのかを捉えさせることが大切である。その際、主張と根拠、問いと答え、繰り返し出てくる言葉などに注意しながら、内容を正確に捉えるように指導すると有効である。

また、本調査では文章と図表の関連を考えながら、説明や記録の文章を読むことの正答率が低かった。図などを用いて説明がなされている場合、図に描かれている内容と文章に書いてある内容を整理した上で、図と文章とを適切に関連させて読むことが重要である。指導に当たっては、図や写真、表などが用いられている説明書や報告書などを読み、必要な情報を取り出して、生活や仕事に役立てるなどの活動に取り組ませることが求められる。

(エ) 「言語事項」など

漢字は、一字一字を正確に読み書きできるようにするだけではなく、文脈に即して使えるようにすることが大切である。そのためには、実際に文章の中で漢字を読んだり書いたりする機会を多くして、習熟を図るようにすることが求められる。

語句・語彙の指導に当たっては、語句の辞書的な意味を基にして、話や文脈の中での意味を捉えさせることが大切である。また、語感を磨き、語彙を豊かにするためには、類義語を取り上げ、相手や場面に応じて使い分けたり、慣用句を話や文章の中で用いて、その意味や用法の違いを考えたりする学習活動が有効である。 |

| |

|

| オ |

授業実践に参考となるリンク |

|---|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|