過程 |

|

指導上の留意点(・)、評価規準と評価方法(◎○)

算数的活動(◇)、ICT利活用(◆) |

|

つかむ |

1 |

本時の課題をつかむ。 |

| |

|

|

・ |

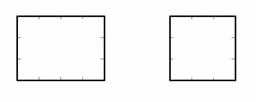

課題の図(縦3cm、横4cmの長方形と1辺の長さが3cmの正方形)を提示し、本時の学習内容を把握させる。 |

|

|

|

| 見通す |

2 |

解決の見通しをもつ。 |

| |

・ |

面積を簡単に求める方法について考える。 |

|

・ |

どちらの面積が大きいかを予想させる中で、1c㎡がいくつ分あるかということで比べられることを想起させる。 |

|

自力解決 |

3 |

自力解決をする。 |

| |

・ |

長方形や正方形の辺の長さを測って、1辺が1cmの正方形がいくつ分あるかを考える。 |

| |

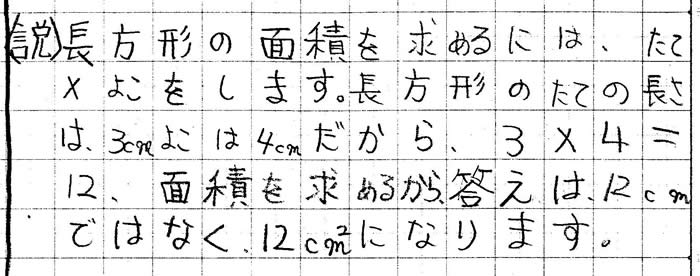

《児童がノートにかいた考え》 |

|

| |

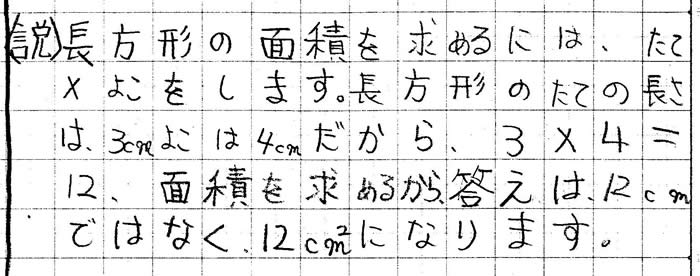

「十分満足できる」状況(A)と判断したノート記述の例 |

|

| ◇ |

実物大の大きさにプリントされた図を使って実際に調べながら考えさせる。(ア) |

| ◇ |

1cmのます目を作らなくてもよいことや計算だけでもできることに気付くことができるようにする。(ア) |

○ 長方形や正方形の面積は、辺の長さを用いて計算によって求められることを理解している。

【知識・理解】(観察、ノート)

A 長方形の面積を縦の長さ×横の長さで求め、面積の求め方について言葉でも記述している。

B 長方形の面積を縦の長さ×横の長さの式で求めている。

〔「努力を要する」状況(C)と判断した児童への指導〕

1cmの方眼の透明シートを重ね、ます目を見ながら計算で求める方法を考えさせる。 |

| ※ |

前時に「努力を要する」状況(C)であった児童が「おおむね満足できる」状況(B)となるよう指導し、本時において「十分満足できる」状況(A)になった児童がいれば記録に残す。 |

|

学び合い

|

|

| ◇ |

ノートを見せながら、図や言葉を使って相互に伝え合わせる。また、友達の説明でよかった点なども話すようにさせる。(イ) |

|

5 |

長方形や正方形の面積の求め方について、全体で話し合う。 |

|

| ◇ |

単位の正方形が規則正しく並んでいることから、かけ算を使うと1c㎡の数を手際よく求めることができることに気付くことができるようにする。(イ) |

・ |

1c㎡の正方形の数は、長方形の場合は縦と横の辺の長さが分かればよいこと、また、正方形の場合は1辺の長さが分かればよいことに気付かせる。 |

|

まとめ

る |

6 |

本時の学習をまとめる。 |

| |

・ |

「長方形の面積=たて×横(横×たて)」、「正方形の面積=1辺×1辺」と面積の公式化をしたことについてまとめる。 |

| |

|

| 7 |

適用問題を解く。(p87②③) |

| |

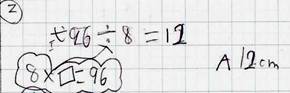

《児童がノートにかいた考え》 |

|

| |

「十分満足できる」状況(A)と判断したノート記述の例

|

| 8 |

算数日記を書く。 |

| |

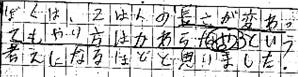

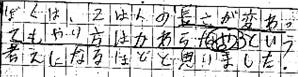

《児童が実際に書いた算数日記の例》 |

|

|

・ |

1c㎡の正方形の個数を手際よく求めるために乗法を用いたことを確認し、面積の公式として理解させる。 |

| |

|

| |

|

・ |

適用問題を解くことで、面積の公式を用いるよさに気付かせ、本時の学習を振り返らせる。 |

◎ 公式を用いて、長方形や正方形の面積を求めたり、辺の長さを求めたりすることができる。

【技能】

(観察、ノート)

A 公式を用いて速く正確に面積を求めたり、□を使った式に表して辺の長さを求めたりすることができる。

B 公式を用いて面積を求めたり、辺の長さを求めたりすることができる。

〔「努力を要する」状況(C)と判断した児童への指導〕

題意を捉えさせるために、図をかいて解くように促す。 |

| ※ |

学習活動の観察や授業後のノート記述の分析を基に、全員を対象とした評価を行い記録に残す。 |

・ |

授業で分かったことや感想、これから気を付けたいことや更に調べてみたいことなどを書かせるようにする。 |

|