�ߒ� |

�w�@�K�@���@��

|

�w����̗��ӓ_�i�E�j�A�]���K���ƕ]�����@�i�����j

�Z���I�����i���j�A�h�b�s�����p�i���j |

���� |

[���]

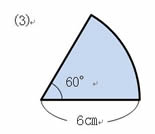

���̐}�`�̐F��t���������̖ʐς����߂܂��傤�B

|

|

�E |

�O���̊w�K��U��Ԃ�A�~�̖ʐς́A���a�~���a�~3.14�Ōv�Z���邱�Ƃ��m�F����B |

| |

|

| �� |

�d�q����p���Ė��̐}����A�ۑ�𑨂�������B |

|

�~�̖ʐς̌������g���āA�ʐς����߂悤�B |

|

| ���ʂ� |

|

�E |

���̐}�`����~�������������Ƃ��ł��邱�ƂɋC�t������B |

�E |

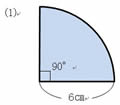

(1)�̐}�`�͉~��  �ɂȂ��Ă��邱�Ƃ���̕��Ŋm�F����B �ɂȂ��Ă��邱�Ƃ���̕��Ŋm�F����B |

�E |

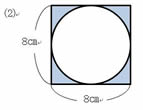

(2)�̉~�̒��a�͂W�p�ɂȂ邱�Ƃ��m�F����B |

|

| ���͉��� |

| �R |

���͉���������B |

�E |

�~�̖ʐς̌�����p���āA�}�`�̐F��t���������̖ʐς����߂�B |

�E |

�ʐς̋��ߕ���}�⎮�⌾�t�Ȃǂ�p���Ă����B |

|

�E |

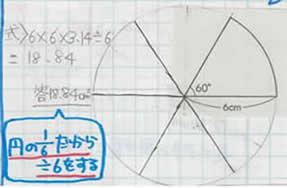

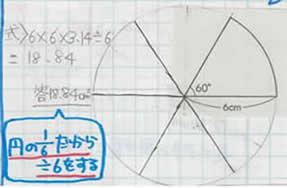

(1)�͉~�� ������A���a�U�p�̉~�̖ʐς����߂Ă��� ������A���a�U�p�̉~�̖ʐς����߂Ă���  �ɂ���悢�B �ɂ���悢�B

�@�U�~�U�~3.14��113.04

�@113.04���S��28.26�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�����@28.26c�u |

�E |

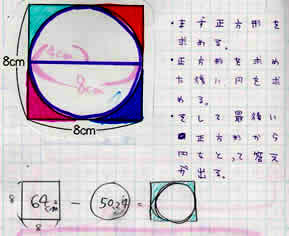

(2)�͂P�ӂ��W�p�̐����`�̖ʐς���A���a�S�p�̉~�̖ʐς��Ђ��Ƃ悢�B

�@

�W�~�W��64

�@

�S�~�S�~3.14��50.24

�@ 64�|50.24��9.76�@

�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�����@50.24c�u |

|

| �� |

�ǂ̂悤�ɂ��ċ��߂�����������悤�ɁA�l���̍�����}�⎮�⌾�t�Ȃǂ�p���ăm�[�g�ɂ�������B�i�A�j |

�E |

(2)�̐����`����~��������c��̕����ɂ��ẴC���[�W�����ĂȂ������ɂ́A��̕��𑀍삳���čl��������B |

| |

|

���@�~�̖ʐς̌�����p���āA�~���܂ޕ����}�`�̖ʐς����߂邱�Ƃ��ł���B�y�Z�\�z(�ώ@�A�m�[�g)

�`�@�~�̖ʐς̌�����p���āA(�P)��(�Q)�̂ǂ���̐}�`�̖ʐς����߂邱�Ƃ��ł���B

�a�@�~�̖ʐς̌�����p���āA(�P)�܂���(�Q)�̂ǂ��炩�̐}�`�̖ʐς����߂邱�Ƃ��ł���B

�k�u�w�͂�v����v��(�b)�Ɣ��f���������ւ̎w���l

�@

�p�\�R����p����

�q���g�ƂȂ�悤�ȃA�j���[�V�����������A���̐}����ɗ���������B |

| �� |

�w�K�����̊ώ@����ƌ�̃m�[�g�L�q�̕��͂���ɁA�S����ΏۂƂ����]�����s���L�^�Ɏc���B |

|

| �w�э��� |

�S |

�����̍l�����O���[�v�Ő����������B |

�E |

�ʐς̋��ߕ��ɂ��Ď��Ɛ}���֘A�t���Đ�������B |

| |

|

| |

�u�菇�������Ȃ�������������l�q�v |

| |

|

| |

�s�������m�[�g�ɂ������l���t |

|

|

| �� |

���ꂼ��������}�`�̂ǂ̕��������߂Ă���̂���}�Ŋm�F�����A���Ɛ}���֘A�t���Đ���������B�i�C�j |

| |

|

�E |

�~�̖ʐς̌�����p���Ă��邩���m�F�����Ȃ���A�F�B�̐���������B |

|

�T |

�S�̂ŁA�~�̖ʐς̌�����p���Ėʐς����߂����Ƃɂ��Ęb�������B |

| |

|

| �� |

�d�q����p���Ď����̃m�[�g���g����A������g���Ȃ������������B |

�E |

�}����ɁA���a�̒������m�F�����A�ǂ���̖����~�̖ʐς̌�����p���ċ��߂Ă��邱�Ƃ��m�F����B |

�E |

�~������Ƃ����l������S�̂���~�̖ʐς����Ƃ����l�������g���Ă��邱�Ƃ��m�F����B |

|

| �܂Ƃ߂� |

| |

�}�`�̒��ɉ~�����t���āA�~�̖ʐς̌������g���čl����Ƃ悢�B |

[���]

���̐}�`�́A

�̉~�ł��B�ʐς����߂܂��傤�B �̉~�ł��B�ʐς����߂܂��傤�B

|

|

�s�������m�[�g�ɂ������l���t |

|

| �u�\�������ł���v��(�`)�Ɣ��f�����m�[�g�L�q�̗� |

�W |

�{���̊w�K���Z�����L�ɂ܂Ƃ߂�B |

| |

�s���������ۂɏ������Z�����L�̗�t |

| |

|

|

�E |

�~�̖ʐς̌�����p���邱�Ƃɂ��Ă܂Ƃ߂�B |

�E |

���̐}�`����A�~�� �ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��m�F����B �ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��m�F����B |

| |

|

���@�~���܂ޕ����}�`�̖ʐς��A�~�̖ʐς̌�����p���ċ��߂��邱�Ƃ𗝉����Ă���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�y�m���E�����z�i�ώ@�A�m�[�g�j

�`�@ �̉~�ł��邱�Ƃ���ɁA������p���ĉ~�̖ʐς����߂���ɂU�������A���t�ł��ʐς̋��ߕ��ɂ��ċL�q���Ă���B �̉~�ł��邱�Ƃ���ɁA������p���ĉ~�̖ʐς����߂���ɂU�������A���t�ł��ʐς̋��ߕ��ɂ��ċL�q���Ă���B

�a�@ �̉~�ł��邱�Ƃ���ɁA������p���ĉ~�̖ʐς����߂���ɂU�������Ă���B �̉~�ł��邱�Ƃ���ɁA������p���ĉ~�̖ʐς����߂���ɂU�������Ă���B

�k�u�w�͂�v����v��(�b)�Ɣ��f���������ւ̎w���l

�@

�~�̖ʐς̌����Ɣ��a�̒������m�F�����A�~�������ɕ�����悢���l��������B |

| �� |

�u�w�͂�v����v��(�b)�ł��鎙�����u�����ނ˖����ł���v��(�a)�ƂȂ�悤�w�����A�{���ɂ����āu�\�������ł���v��(�`)�ɂȂ�������������L�^�Ɏc���B |

�E |

���Ƃŕ����������Ƃ⊴�z�A���ꂩ��C��t���������Ƃ�X�ɒ��ׂĂ݂������ƂȂǂ���������悤�ɂ���B |

|