過程 |

|

指導上の留意点(・)、評価規準と評価方法(◎○)

算数的活動(◇)、ICT利活用(◆) |

|

つかむ |

[問題]

赤、青、緑、黄の4色のうち2色を使って、下のような旗をつくります。何とおりつくれますか。

|

|

◆ |

パワーポイントで作成したイラストをスクリーンに拡大提示し、問題を捉えやすくする。特に、赤→青、青→赤のように色が逆になったものはそれぞれ違うものとして考えることを確認する。

|

|

|

|

見通す |

2 |

解決の見通しをもつ。

|

| |

・上を赤で塗った場合の塗り方を考える。 |

|

・ |

上を赤で塗った場合について調べさせることで、見通しをもたせる。

|

|

自力解決 |

3 |

自力解決をする。 |

| |

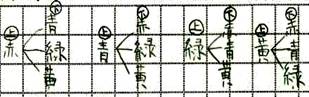

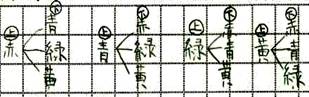

・前時に学習した、並べ方を表した図(樹形図)を参考にしながら図で表す。 |

| |

《児童がノートにかいた考え》 |

| |

|

|

| ◇ |

前時に学習した、並べ方を表した図(樹形図)を参考にしながら、図で表すようにさせる。(ア) |

|

学び合い |

4 |

自分の考えをペアで説明し合う。 |

| |

・ |

ノートを見せながら、自分の考えを説明する。 |

| |

《児童がノートにかいた考え》 |

| |

|

|

・ |

自分が調べた方法について、ノートを見せながらペアで説明させる。 |

・ |

自分の表現方法と似ているところや違うところを見付けさせ、友だちの表現方法のよいところや分かりやすいところに気付かせる。 |

| ◇ |

自分がかいた図を用いて、旗の作り方が何とおりになるかを落ちや重なりがないように、筋道を立てて分かりやすく説明させる。(イ) |

|

|

|

◆ |

書画カメラを用いて児童のノートを拡大提示し、その図や表を用いて説明させる。 |

| |

|

・ |

並べ方を調べる場合は、図(樹形図)に表すことで、順序よく整理できることを実感させる 。 |

|

まとめる |

6 |

本時の学習をまとめる。 |

| |

4種類の中から2種類を選んで並べる場合も、図(樹形図)をかくと整理されて分かりやすい。

|

| 7 |

適用問題を解く。(教科書p28⑤⑥)

|

| |

|

| |

⑤ |

0、1、2、3の4枚のカードがあります。 |

| |

|

(ア) |

このカードのうち、2枚を並べてできる2けたの整数を全部かきましょう。何個できますか。 |

| |

|

(イ) |

3枚を並べてできる3けたの整数を全部かきましょう。何個できますか。 |

| |

|

|

|

| |

⑥ |

かずきさんの学年は、3クラスあります。運動会で、クラスの旗を、赤、白、青、黄の4色から1色を選んでつくることにしました。何通りのつくり方がありますか。 |

| |

|

|

| 8 |

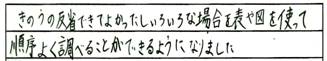

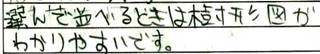

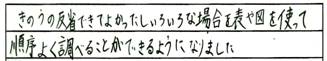

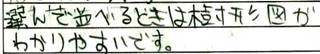

本時の学習を振り返り、算数日記に書く。 |

| 《児童が実際に書いた算数日記の例》 |

|

|

・ |

並べ方を調べるために、図(樹形図)を用いて調べたことについてまとめさせる。

|

| |

|

・ |

適用問題においても、図(樹形図)を用いて解決させ、並べ方を順序よく整理して調べることについての定着を図る。 |

○ 4種類のものの中から2種類か3種類を選んで並べる並べ方について、落ちや重なりがないように順序よく整理して調べ、起こり得るすべての場合とその数を求めることができる。 【技能】(観察、ノート)

A 図や表を用いて、⑤と⑥のどちらの問題についても並べ方とその場合の数を求めることができる。

B

図や表を用いて、⑤または⑥のどちらかの問題について並べ方とその場合の数を求めることができる。

〔努力を要する」状況(C)と判断した児童への指導〕

まずはじめに一番左の位に置くカードを決めることを確認し、数字カードを並べさせて図(樹形図)へと導く。

|

※ |

「努力を要する」状況(C)である児童が「おおむね満足できる」状況(B)となるように指導し、「十分満足できる」状況(A)の児童がいれば記録に残す。

|

| |

|

・

|

授業で分かったことや感想、これから気を付けたいことや更に調べてみたいことなどを書かせるようにする。 |

|