2 研究の実際

|

|||||||||||||||||||||||||||||

ウ 12の基本スキルの関連と影響についての検証(検証Ⅰ) |

|||||||||||||||||||||||||||||

| ○ はじめに | |||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||

○ 検証の内容 |

|||||||||||||||||||||||||||||

|

基本スキルの関連や他の基本スキルへの影響を探るために、以下の3項目についての検証を行いました。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

○ 検証の方法 |

|||||||||||||||||||||||||||||

○ 検証結果 |

|||||||||||||||||||||||||||||

a 基本スキルの関連 |

|||||||||||||||||||||||||||||

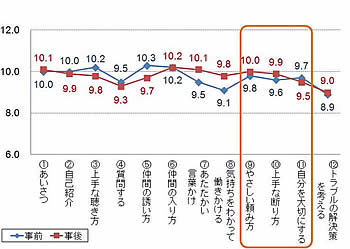

| 本研究では、「12の基本スキルの関連図」を作成しており、基本スキルを関連付けて学習することもできると考えています。ここでは(a)「⑤仲間の誘い方」と「⑥仲間の入り方」、(b)「⑨やさしい頼み方」と「⑩上手な断り方」の2組の関連について検証しました。 ここでは、学級での回答の割合を帯グラフで、獲得状況の変化を折れ線グラフで示しています。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

| (a)「⑤仲間の誘い方」に取り組んだ場合の「⑥仲間の入り方」の変化 | |||||||||||||||||||||||||||||

|

【グラフ1】 |

B小学校 |

【グラフ2】 |

I高等学校 | ||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||

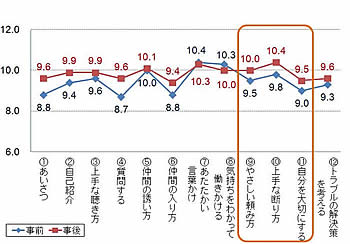

(b) 「⑨やさしい頼み方」に取り組んだ場合の「⑩上手な断り方」の変化 |

|||||||||||||||||||||||||||||

|

【グラフ3】 |

C小学校 |

【グラフ4】 |

E中学校 | ||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

【グラフ5】 |

H高等学校 | ||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||

b 種類ごとに見たスキルの獲得状況の変容 |

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||

| 〈基本的なかかわりスキル〉(「①あいさつ」「②自己紹介」「③上手な聴き方」「④質問する」)の変化 | |||||||||||||||||||||||||||||

|

【グラフ6】 |

C小学校 「③上手な聴き方」に取り組んだ場合 |

【グラフ7】 |

D小学校 「③上手な聴き方」に取り組んだ場合 |

||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||

| 〈仲間関係発展・共感的スキル〉(「⑤仲間の誘い方」「⑥仲間の入り方」「⑦あたたかい言葉かけ」「⑧気持ちをわかって働きかける」)の変化 | |||||||||||||||||||||||||||||

|

【グラフ8】 |

B小学校 「⑤仲間の誘い方」に取り組んだ場合 |

【グラフ9】 |

D小学校 「⑧気持ちをわかって働きかける」 に取り組んだ場合 |

||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||

| 〈主張行動スキル〉(「⑨やさしい頼み方」「⑩上手な断り方」「⑪自分を大切にする」)の変化 | |||||||||||||||||||||||||||||

|

【グラフ10】 |

C小学校 「⑨やさしい頼み方」に取り組んだ場合 |

【グラフ11】 |

E中学校 「⑨やさしい頼み方」に取り組んだ場合 |

||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

【グラフ12】 |

H高等学校 「⑨やさしい頼み方」に取り組んだ場合 |

||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||

| ※〈問題解決技法〉は、「⑫トラブルの解決策を考える」だけなので分類内での変化は示すことができません。 | |||||||||||||||||||||||||||||

| (b) 〈関係開始スキル〉〈関係維持スキル〉の種類ごとに見たのスキルの獲得状況の変化 | |||||||||||||||||||||||||||||

| 「中・高等学校の取り組み方」では、「小学校の取り組み方」の2つの種類〈基本的なかかわりスキル〉〈仲間関係発展・共感的スキル〉が以下のように変わります。そこで、2つの種類ごとに獲得状況の変化を見ました。 〈関係開始スキル〉…「①あいさつ」「②自己紹介」「⑤仲間の誘い方」「⑥仲間の入り方」 〈関係維持スキル〉…「③上手な聴き方」「④質問する」「⑦あたたかい言葉かけ」「⑧気持ちをわかって働きかける」 |

|||||||||||||||||||||||||||||

| 〈関係開始スキル(「①あいさつ」「②自己紹介」「⑤仲間の誘い方」「⑥仲間の入り方」)〉の変化 | |||||||||||||||||||||||||||||

|

【グラフ13】 |

F中学校 「①あいさつ」に取り組んだ場合 |

【グラフ14】 |

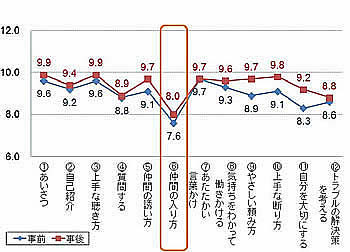

I高等学校 「⑤仲間の誘い方」に取り組んだ場合 |

||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||

| 〈関係維持スキル(「②上手な聴き方」「③質問する」「⑦あたたかい言葉かけ」「⑧気持ちをわかって働きかける」)〉の変化 | |||||||||||||||||||||||||||||

|

【グラフ15】 |

H高等学校 「③上手な聴き方」に取り組んだ場合 |

【グラフ16】 |

G中学校 「⑧気持ちをわかって働きかける」 に取り組んだ場合 |

||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||

c 獲得状況が最も低いスキルの変化 |

|||||||||||||||||||||||||||||

| (a) 授業前のアンケートで獲得状況が最も低いスキルが「①あいさつ」の場合 | |||||||||||||||||||||||||||||

|

【グラフ17】 |

I高等学校 「⑫トラブルの解決策を考える」 に取り組んだ場合 |

||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||

| (b) 授業前のアンケートで獲得状況が最も低いスキルが「④質問する」の場合 | |||||||||||||||||||||||||||||

|

【グラフ18】 |

A小学校 「⑧気持ちをわかって働きかける」 に取り組んだ場合 |

【グラフ19】 |

A小学校 「⑫トラブルの解決策を考える」 に取り組んだ場合 |

||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

【グラフ20】 |

E中学校 「⑨やさしい頼み方」に取り組んだ場合 |

【グラフ21】 |

G中学校 「⑧気持ちをわかって働きかける」 に取り組んだ場合 |

||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

【グラフ22】 |

H高等学校 「③上手な聴き方」に取り組んだ場合 |

【グラフ23】 |

H高等学校 「⑨やさしい頼み方」に取り組んだ場合 |

||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||

| (c) 授業前のアンケートで獲得状況が最も低いスキルが「⑥仲間の入り方」の場合 | |||||||||||||||||||||||||||||

|

【グラフ24】 |

G中学校 「⑫トラブルの解決策を考える」 に取り組んだ場合 |

【グラフ25】 |

I高等学校 「⑤仲間の誘い方」に取り組んだ場合 |

||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||

| (d) 授業前のアンケートで獲得状況が最も低いスキルが「⑪自分を大切にする」の場合 | |||||||||||||||||||||||||||||

|

【グラフ26】 |

D小学校 「③上手な聴き方」に取り組んだ場合 |

||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||

| (e) 授業前のアンケートで獲得状況が最も低いスキルが「⑫トラブルの解決策を考える」の場合 | |||||||||||||||||||||||||||||

|

【グラフ27】 |

C小学校 「⑨やさしい頼み方」に取り組んだ場合 |

【グラフ28】 |

D小学校 「⑧気持ちをわかって働きかける」 に取り組んだ場合 |

||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||