|

授業展開案 〜授業づくりの基本構想に基づく実践の提案〜 (「読むこと」の指導) |

1 |

単元名

|

| |

「昔話とその元である古典を読み比べ、古典の世界を紹介しよう」 |

2 |

教材名(出典) |

| |

「竹取物語」(東京書籍「新しい国語1」)(光村図書「国語1」) |

3 |

生徒の実態と指導のねらい |

| |

小学校学習指導要領解説国語編の〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕は、我が国の歴史の中で創造され、継承されてきた伝統的な言語文化に親しみ、継承・発展させる態度を育てることや、国語の果たす役割や特質についてまとまった知識を身に付け、言語感覚を養い、実際の言語活動において有機的に働くような能力を育てることに重点を置いて構成されています。これを受けて、小学5年生の国語の教科書には「竹取物語」「徒然草」「平家物語」、6年生の国語の教科書には「論語」などの漢文が載せられています。従って、生徒は小学校の学習において、親しみやすい古文や漢文、近代以降の文語調の文章について、内容の大体を知り、音読ができるようになっています。

本単元は、中学校における古典学習の導入単元です。そのため,古典に興味をもち,古典に親しむ態度を育てる必要があると考えます。また,小学校で古典に触れてきた経験を想起させ,古典には様々な種類の作品があることについて具体的に理解できるように指導する必要があります。

本教材「竹取物語」は「物語の出で来はじめの祖」として、現在伝わっている日本の物語の中では 最も古いものとされており、竹取の翁が竹から見つけたかぐや姫の成長、帝や貴公子の求婚や失敗、 かぐや姫の月への帰還が主な話です。教科書では、冒頭の部分と帰還の部分について、原文と現代語訳が載せられています。原文の左側には歴史的仮名遣いが付せられており、生徒が文語のきまりや音読の仕方などの古典の基礎を学ぶのにふさわしい教材であると考えられます。今回の学習は、「竹取物語」をはじめとして「浦島太郎」「一寸法師」「わらしべ長者」などの昔話と,それらの原典である古典を比較して読み,その内容の違いや古文の特徴を紹介する活動を通して,古典の世界に触れ,古典には様々な種類の作品があることを知らせることをねらいとします。また,「竹取物語」以外の古典については,古典を読むことについての抵抗感を減らすために,古典の原文は扱わず,分かりやすい現代語訳を古典として扱うことにします。

指導に当たっては、中学校学習指導要領の第1学年「読むこと」の指導事項カ「本や文章などから 必要な情報を集めるための方法を身に付け、目的に応じて必要な情報を読み取ること。」及び、〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕の指導事項(1)ア(ア)より,「文語のきまりや訓読の仕方を知り,古文や漢文を音読して,古典特有のリズムを味わいながら,古典の世界に触れること」と(イ)より,「古典には様々な種類の作品があることを知ること」を目標としました。「読むこと」の指導においては,情報を効果的に読み取るために,必要な部分に印を入れたり,必要な部分を抜き出したりする方法を指導します。また,一冊の本を最後まで読む,大事な箇所を読む,多くの本に目を通すなど,多様な読み方があることも確認します。

〔伝統的な言語文化に関する事項〕の指導においては、小学校で古典に触れてきた経験を想起させ、 古典には様々な種類の作品があることについて具体的に理解できるように指導します。 |

4 |

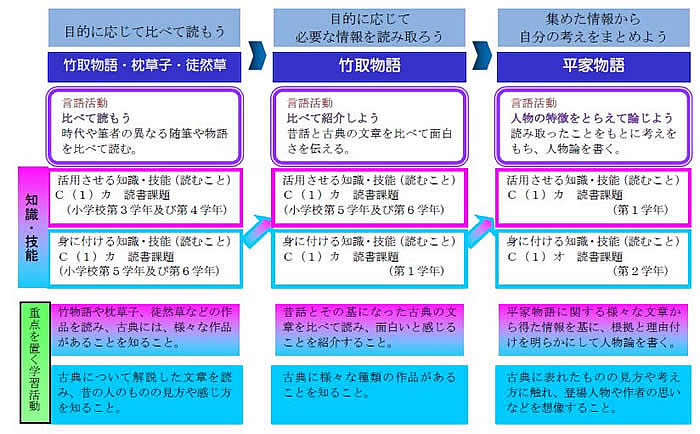

学習内容の系統性 |

| |

|

5 |

言語活動について |

| |

本単元では、「読むこと」の力を身に付けさせるために、新学習指導要領「C読むこと」の(2)に位置付けられている言語活動例の「ウ 課題に沿って本を読み、必要に応じて引用して紹介すること。」から発想して、「昔話とその元である古典を読み比べ、古典の世界を紹介する」という言語活動を取り入れました。この言語活動を通して、情報を効果的に読み取る方法を指導するとともに、小学校で触れてきた古典作品を想起させながら、古典には様々な種類の作品があることを理解させるようにします。 |

6 |

単元の指導目標 |

(1) |

古典の文章に関心をもち,進んで古典に触れようとする。(関心・意欲・態度) |

(2) |

現在も読まれている昔話とその元になった古典の現代語訳を読み比べ、その内容の違いや古文の特徴について紹介することができる。(読むこと) |

(3) |

文語の決まりや音読の仕方を知り、古文を音読して古文特有のリズムを味わいながら古典の世界に触れ、古典には様々な種類の作品があることを知ることができる。(伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項) |

|

7 |

単元の評価規準 |

| 国語への関心・意欲・態度 |

読む能力 |

言語についての知識・理解・技能 |

| 1 |

古典の文章に関心をもち,進んで古典に触れようとしている。 |

|

| 1 |

現在も読まれている昔話とその元になった古典の現代語訳を読み比べ,その内容の違いや古文の特徴を紹介するために,必要な情報を読み取っている。(カ) |

|

| 1 |

文語のきまりや音読の仕方を知り,古文を音読して,古文特有のリズムを味わいながら古典の世界に触れている。(ア(ア)) |

| 2 |

古典には様々な種類の作品があることを理解している。(ア(イ)) |

|

|

8 |

単元の計画(全6時間) |

次 |

時 |

主な学習活動 |

指導上の留意点 |

指導計画・ワークシート |

| 一 |

1 |

| 1 |

「かぐやひめ」の話を思い出 し、古典「竹取物語」との関係に興味を持ち、単元の学習の見通しをもつ。 |

| 2 |

「竹取物語」の古文の冒頭部分を音読する。 |

| 3 |

歴史的仮名遣いを確認する。 |

| 4 |

文語の決まりや音読の仕方を確かめるために,「竹取物語」の古文の冒頭部分を音読しながら視写する。 |

|

| ○ |

生徒の記憶を喚起するような発問をする。 |

| ○ |

学習計画表を使って、単元の学習の見通しをもたせる。 |

| ○ |

音読練習を繰り返し行い、古文のリズムに慣れさせる。 |

| ○ |

教科書「古典の仮名遣い」を読み、現代の仮名遣いとの違いを知らせる。 |

| ○ |

古文を、意味のまとまりごとに、正確に書き写させる。 |

|

指導計画1/5

学習計画表

ワークシート①

|

| 二 |

2

|

| 5 |

「竹取物語」を読み,大体の内容をつかむ。

・古文と現代語訳を交互に読む。

・現代語訳を確かめ、大体の内容のつかむ。 |

|

| ○ |

古文を音読させ,語注や解説を手掛かりに語句の意味を理解させながら,物語の大体の内容を捉えさせる。 |

| ○ |

昔の人のものの見方や考え方を読み取らせ,生徒自身と比べさせる。 |

|

指導計画2/5

学習計画表

|

3 |

| 6 |

「浦島太郎」「一寸法師」「わ らしべ長者」3つの昔話の中から、紹介したい作品を決める。 |

| 7 |

昔話の絵本と、原典である古典の現代語訳や関連資料などを読み、どのようなことを紹介したいか考える。 |

|

| ○ |

3つの昔話とその原典である古典とを読み比べ,その内容の違いや古文の特徴を紹介することを意識付ける。 |

| ○ |

あらかじめ用意した資料・絵本を配布し、そこから情報を得させる。 |

| ○ |

昔話とその原典である古典との共通点や相違点を調べさせる。 |

|

指導計画3/5

学習計画表

ワークシート②

|

4 |

| 8 |

資料集や学校図書館の資料を用いて,昔話やその原典である古典について調べたいことを調べる。 |

| 9 |

グループで紹介したい内容を絞り込む。 |

| 10 |

紹介するために必要なフリップを準備する。 |

|

| ○ |

時間を決めて作業に取り組ませる。 |

| ○ |

生徒の興味・関心に応じて,古典の成立した時代背景や,作品の内容について解説をした本や文章を紹介する。 |

| ○ |

本の一部を読んだり,資料の一部を抜き書きしたりして必要な情報を集めることを指示する。 |

| ○ |

限られた発表時間 (3〜5分) でポイントを絞った発表をするよう注意を促す。 |

| ○ |

必要に応じて古典の一部を引用したり音読したりしてもよいことを伝える。 |

|

指導計画4/5

学習計画表

ワークシート②

|

| 三 |

5 |

| 11 |

グループの発表を聞き合い、感想を交流する。 |

| 12 |

単元の学習を振り返って身に付けた力を考える。 |

|

| ○ |

発表を聞いて,初めて知ったことやもっと学習したいと思ったことなどを書くように伝える。 |

| ○ |

ワークシート等を見直して単元で取り組んだ活動を振り返り,情報の集め方や読み取り方について身に付けたと思う力を書くように指示する。 |

|

指導計画5/5

学習計画表

評価表 |

|

|