�@�P�@�����̊T�v

�̌���ʂ��Ċw�m���E�Z�p�����H�ɐ������͂��͂����ސH��̎w�����@�̍H�v

�@�|���k���g���C�t���A�l�����ʂ��d���������ƂÂ����ʂ��ā|

�i�A�j�@���{�́u�H�v�̌���Ɛ��k�̎��Ԃ���юw���̎��� |

|||||||||||||||||||||||

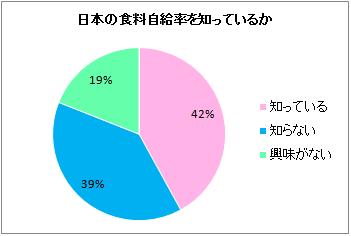

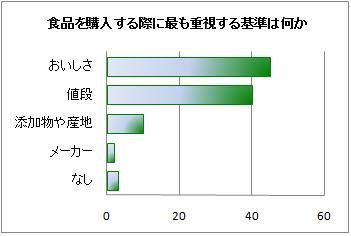

�l�ԂɂƂ��āu�H�v�́A�P�ɐ����邽�߂����̎�i�ł͂���܂���B�������́A�ۑ����@�⒲���@�A���t�����H�v���邱�Ƃł���������Nj����A���x�ȐH������z���Ă��܂����B�u�H�v�͐����̂������ʂŁA�Љ�̑n���╶���̓`�����̏d�v�Ȗ�����S���Ă��܂��B�u�O�H�̎���v�ƌ���������̓��{�ł́A���E���̐H�ށE��������ɓ������ŁA�H���i����ꂩ��{�������A�H�Ǝ������̒���A�c�т̑����A�H���`�Ԃ̂�����ɏے������H�����̂䂪�݂������Ă��܂��B�܂��A���������o���Ή��ł���ɓ�����Ɉ�������k�����́A�ƒ�ł̒�����ٖD�Ȃǂ̎��̌��A�����̖ڂŔ[���̂������̂�I�ю��Ƃ����ӎ���o�����R�����Ȃ��Ă��܂��B ����19�N�x�ɍ������琭�������s�����u����̉ۑ�Ɋւ��钲���v�̒������ʂ���A���w�Z�̋Z�p�E�ƒ�ȁi�ƒ땪��j�ł́A���H�I�E�̌��I�Ȋw�K������n��̎��Ԃɍ��킹���H�v��������A�ƒ�ł̑̌��s����₤���ƓW�J���H�v����Ă��邱�Ƃ�������܂��B����ŁA�������I�Ȋw�K�⒲�ׂ����Ƃ\������Ȃǂ̌��ꊈ����A�ɉ������w���ɂ��Ẳۑ肪�c�邱�Ƃ��w�E����Ă���A�̌���ʂ��Ċw�m���E�Z�p�������ƓW�J�ɂ��Ă͏\���ł���Ƃ͂����܂���B ��L�̒������ʂ��āA���ꌧ�̒��w�Z�̐��k�̎��Ԃɂ��āA���⎆�ɂ��A���P�[�g�����Ƃ��̌��ʂ̕��͂��s���܂����B���ʂ̈ꕔ�����ɏЉ�܂��B |

|||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

�i�C�j�@�����Ȋw�ȁu�H�Ɋւ���w���̎���v�A�V�w�K�w���v�̂ɂ�����H��̎�舵���ɂ��� |

|||||||||||||||||||||||

�@�����Ȋw�Ȃɂ��u�H�Ɋւ���w���̎���v�i����19�N�R���j�ł́A�H�Ɋւ���w���ɂ��āA���w�Z�ł͐H�ו��ɊS�������A�����̌��N����邽�߂̐H���̑���𗝉����邱�Ƃ��A���w�Z�ł͉Ƒ���H���ɂ��ڂ��������H���ɂ��čl���邱�Ƃ�ڕW�Ƃ��Ă��܂��B

�܂��A����21�N�R���Ɍ������ꂽ�����w�Z�w�K�w���v�̂ł́A�����ɂ����āA�H��̐��i�ɂ��āA�ی��̈�ȁE�ƒ�ȁE���ʊ����ɂ����Ď�舵�����Ƃ����L����܂����B����ɁA�������I�Ȋw�K�ł���z�[���v���W�F�N�g�̊����ɂ��Ĉ�w�[�������邱�Ƃ����L����܂����B |

|||||||||||||||||||||||

�i�E�j�@���Z�ƒ�Ȃɋ��߂��Ă�����̂Ƃ� |

|||||||||||||||||||||||

��L�i�C�j�̂悤�Ȃ��Ƃ���A�ƒ�Ȃ��A�l�Ԃ��������Ŕ��ɏd�v�ȋ��Ȃ̈�Ƃ��Ĉʒu�t�����A���Z�ł́u�H�v�Ɋւ���w���̍X�Ȃ�[���Ƃ�������H����\�͂Ƒԓx�̈琬�����߂��Ă��܂��B����ɁA ���Z�ƒ�Ȃł́A���w�Z�Z�p�E�ƒ�ȁi�ƒ�ȕ���j�ő̌���ʂ��Ċw�m����Z�p�����H�ɐ������\�͂�ԓx�̈琬�����߂��Ă���Ƃ����܂��B ���w�Z�܂ł̐H��̎w���܂��A������s���Ɉڂ����Ƃ��A���U�ɂ킽���̓I�ɐH������n�����Ă����ԓx���͂����ނ��Ƃ��K�v���ƍl���܂��B���̂��߂ɂ��A�̌���ʂ��Ċw��ł����m����Z�p�����H�ɐ������\�͂�ԓx����Ă�ƂƂ��ɁA���̂��Ƃɂ���ĐH�������L���ɂȂ邱�Ƃ�A�u�H�v�̑�������������邱�Ƃ��K�v�ł���ƍl���܂��B |

|||||||||||||||||||||||

�i�G�j�@�{�����̂˂炢�ɂ��� |

|||||||||||||||||||||||

�{�����́A�u�ƒ둍���v�u�����f�U�C���v�u�ƒ��b�v�̂����A�����̊w�Z�Ŏ�舵���Ă���u�ƒ��b�v�i�Q�P�ʁj�ɂ����āA���̂悤�Ȃ˂炢�������A����ɉ����Ď藧�Ă��H�v���Č�����i�߂܂����B |

|||||||||||||||||||||||

�@ |

�����o���ނ����ʓI�Ɋ��p�������Ƃ�W�J���� |

||||||||||||||||||||||

�H�����Ɋւ���w���ɂ����āA���E�̐H�������u�H�v�Ɋւ��鎞�����ɂ��āA�����o���ނ����ʓI�Ɋ��p�������Ƃ�W�J���A���̒��ŁA���k���g�����݂́u�H�v�̖��_�ɋC�t���A�l�����ʂ�����B |

|||||||||||||||||||||||

�A |

��������U��Ԃ�Ȃ���u�C�t���v�ւƂȂ��� |

||||||||||||||||||||||

���i�̐H�����ނƂ��Ď��グ�A�H�Ɋւ�����_�Ǝ���̐H�����Ƃ��r�E���͂����邱�Ƃ�ʂ��āA���Ȃ̐H���������߂����A���S�ȐH�����ɂ��čl��������B |

|||||||||||||||||||||||

�B |

�H���ێ�ƐS�g�̌��N�Ƃ��֘A�t���� |

||||||||||||||||||||||

�X�̐H���ێ�ƐS�g�̌��N��ԂƂ̊֘A�ɂ��āA�ی��̈�Ȃ̊w�K���e��U��Ԃ点����A���ʊ����ɂ����ē��X�̐����ƐH���ɂ��čl���������肷��Ȃǂ̊֘A��}��Ȃ���A�H�����N���ɂ�����S�g�̌��S�Ȑ����ɋy�ڂ��e���ɂ��čl��������B |

|||||||||||||||||||||||

�C |

�̌��I�Ɋw�сA�{�������ɂ߂�͂�t�������� |

||||||||||||||||||||||

���k�̎��o�E�k�o�E���o�ɑi���A�H�ނ̏{��Y�n�E�l�i�E�\���E���������Ȃǂɂ��đ̌��I�Ɋw�сA�{���̂悳�ɋC�t����ʂ���邱�ƂŁA�{�������ɂ߂�͂�t�������A�ړI�ɍ��킹���H�ނ̑I���ƒ����̑���ɋC�t������B |

|||||||||||||||||||||||

�D |

��l��l�̗͂��Љ��ς��邱�ƂɋC�t������ |

||||||||||||||||||||||

�u�H�v�Ɋւ���ӎ���s���݂̍����������Ƒ��̌��N�A���ɑ傫�ȉe����^���Ă��邱�ƂɋC�t������藧�Ă�ʂ��āA��l��l�́u�H�v�ɑ���l�����̕ϗe���Љ�S�̂́u�H�v�̖��������������ł��邱�Ƃ𗝉�������B |

|||||||||||||||||||||||

�E |

���H�Ɍ����ē��ݏo�����Ƃ���ԓx���͂����� |

||||||||||||||||||||||

�z�[���v���W�F�N�g�K�C�h���쐬���A�H�����̗�����������g�̖��Ƃ��ĂƂ炦�A�����̃��C�t�X�^�C���ɉ����Ēm���E�Z�p�����A�ۑ�ɐϋɓI�Ɏ��g�ނ��Ƃ��ł���悤�ɂ���B

|

|||||||||||||||||||||||

�i�A�j�@�ƒ�Ȃɂ�����H��̎w�����@�ɂ��Ă̗��_���� |

���w�Z�Z�p�E�ƒ�Ȃɂ�����u����̉ۑ�Ɋւ��钲���v�i����19�N�j�̒������ڂ��Q�l�ɂ��āA���ꌧ�̐��k��Ώۂɂ������Ԓ����i���⎆�ɂ��A���P�[�g�����j�����{���A�H��Ɋւ��鐶�k�̈ӎ��Ǝ��Ƃ̎��Ԃ͂���ƂƂ��ɁA�����I�v�╶�����ɂ��A���E���E���̉ƒ�Ȃ̖ڕW��w�����e�𖾂炩�ɂ��A�ƒ�ȁE�ی��̈�ȁE���ʊ����̘A�g��}�����H��w���ɂ��Ă̗��_�������s���܂��B |

�i�C�j�@�H����ӎ������u�ƒ��b�v�̎w�����@�̍H�v�݂̍�� |

���w�Z�Z�p�E�ƒ�ȁi�ƒ땪��j�Ƃ̊֘A��}��Ȃ���A�u�ƒ��b�v�̒��ŁA�N�Ԃ�ʂ��ĐH��ɂ�����邽�߂̎��H�I�E�̌��I�Ȋw�K�����̒�Ă��s���A���k������l���A��̓I�Ɋ�������p�����͂����ގw�����@�������܂��B�w�K�w���Ă̍쐬�y�ь��؎��Ƃ����{���A���̐��ʂƉۑ�܂��A�ƒ�Ȃɂ�����H��ɂ��Ă܂Ƃ߂܂��B |

�i�E�j�@�ƒ�Ȃɂ�����������I�Ȋw�K�̐i�ߕ��̒�� |

�C�t�������H�ɂȂ���p�����͂����ނ��߂ɂ́A�������I�Ȋw�K�̕��@��蒅�����邱�Ƃ���ł��B�����ŁA�ƒ�Ȃɂ������������I�Ȋw�K�ɂ��āA�z�[���v���W�F�N�g�̊������ɁA�w�K�̐i�ߕ����������A��Ă��܂��B |

�@��Q�l������

�@�E�@�����Ȋw�ȁ@�@�@�@�@�@�@�u�H�Ɋւ���w���̎���v�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@����19�N�R��

�@�E�@�������琭�����@�u����̉ۑ�Ɋւ��钲���i�Z�p�E�ƒ�j���ʁv�@����21�N�R��