4 研究のまとめ

(1) 考察

また、生徒の書く力がどのように変容したかを、自己紹介の英作文(平成21年6月と11月実施)の比較を通して検証しました。検証は授業を行った研究委員の所属校3校の生徒180名(2年生90名、3年生90名)を対象としています。

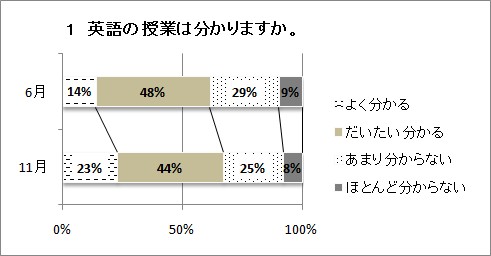

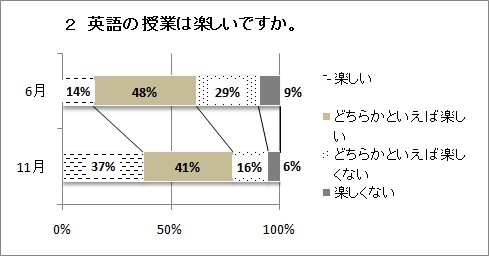

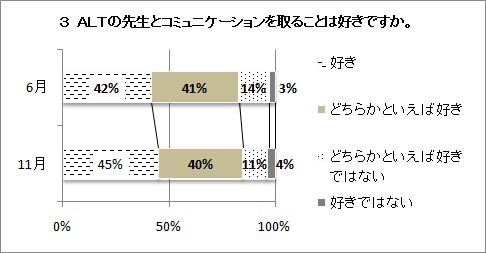

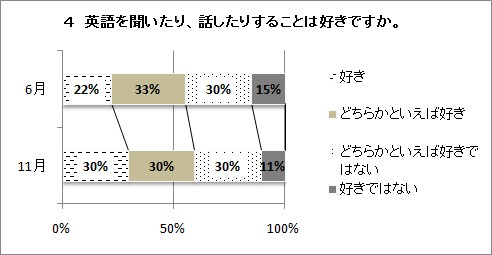

ア 質問紙調査による検証 平成21年6月、11月実施 対象生徒180名(2年生90名、3年生90名)

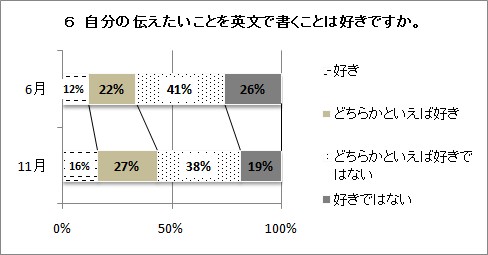

研究の概要で示したように、佐賀県小・中学校学習状況調査の経年比較では学年が上がるにつれ、英語に対して苦手意識をもつ生徒が増えている傾向にあります。調査の実施時期が違うということはありますが、書くことを中心として4技能を関連付けた授業を展開することによって、英語科の学習に対する興味・関心を高めることができたと考えます。

また、図4から聞く・話す活動についても同様に興味・関心が高まっていることがうかがえます。4技能の関連を図った言語活動の成果といえると思います。

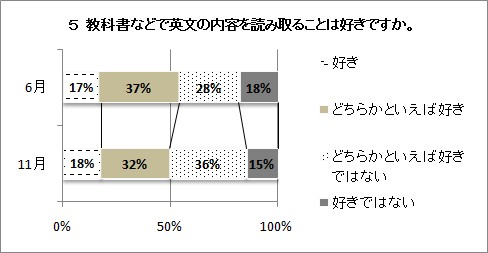

ただ、読む活動については、他の活動に比べると、否定的な回答(どちらかといえば好きではない)が若干増えています。読む活動とその他の活動の関連付けの方法については、今後も検討が必要であると思います。

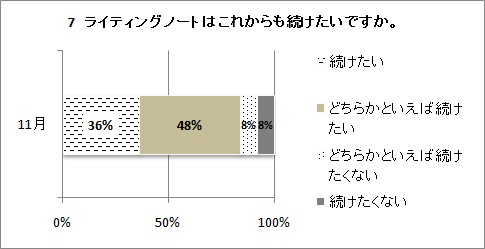

生徒がライティングノートを「続けたい」と回答した主な理由としては、「英作文力が付くから」、「楽しいから」、「文型が定着するから」、「考えて英文を書く練習になるから」、「書くことが苦手だったから」などが挙げられました。これらのことから、生徒自身がライティングノートの有用性を実感していることがわかります。

しかしながら、ライティングノートを 「続けたくない」と回答した主な理由として、「書くことは難しい(苦手だ)から」、「英文を速く書いてこなすことばかりになってしまうから」などが挙げられたことから、生徒の学習経験に応じて、適度なテーマを設定して取り組ませることや、ドリル的な学習だけでなく、生徒が楽しみながら、創意工夫できるような自由英作文に取り組ませるなど、3年間の見通しをもって、もっと計画的に進めていくことが大切であるということも分かりました。

イ 自由英作文による検証

|

表1 一人当たりの英文の数の比較 |

【文の数え方】 ピリオドで終わるものを1文として数えます。文法やつづりの誤りがある場合も、意味内容が理解できる範囲は正答として数え、明らかな間違いや未完成の文は数えていません。 例えば、 下の例文は1文として数えました。 I want to be a doctor, because I want to help sick people. |

|

| 6月 | 7.5文 | |

| 11月 | 6.4文 | |

|

表2 まとまりのある英文を書く生徒の割合 |

【まとまりのある英文の数え方】

接続詞(butやbecauseなど)、副詞(too, alsoなど)、代名詞( itやthemなど)、考えや感想を表す表現(I think ..., It's fun.など)を書いていて、その文が前後の文と関連しているものが全体の中に1つでもあれば、まとまりのある英文として数えました。 |

|

| 6月 | 25% | |

| 11月 | 60% | |

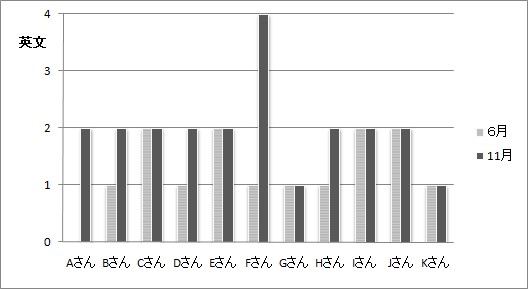

ここでは、 「書くこと」が苦手な生徒に着目して個別に検証しました。対象生徒180名のうち、6月の自己紹介で英文の数が2文以下だった生徒11名が、11月の取り組みでどのように変容したかということを示したのが図8です。11名中、5名の英文の数が増え、無解答がなくなりました。英文の数が変わらない生徒4名のうち2名は、接続詞butを使ってまとまりのある英文を書けるようになっていました。

(2) 成果

| ○ | 4技能を関連付けた言語活動を展開していく中で、生徒は英語の授業に対して積極的に授業に参加するようになりました。 授業の展開としては「書くこと」から「読むこと」、「話すこと」、「聞くこと」の活動への関連付けができるようになり、文法を「習得させる」→「活用させる」→「定着を図る」という授業展開ができました。このように、授業の中に、意図的・計画的に「書くこと」の活動を位置付け、他の技能と関連付けることによって、「書くこと」の技能が伸長するだけでなく、「聞く・話す」技能や「読む」技能の伸長にもつながり、「書くこと」の有用性を教師も生徒も実感できたのではないかと思います。 また、 書く活動を1単位時間のどの場面で行わせるかということを考えることや、単元全体の中でどのように書く活動を位置付けるのかということを考えることで、書く活動を中心として「聞く」「話す」「読む」活動との関連付けを図ることができました。これまでは、書く活動に取り組ませると時間が掛かるという思いもあり、取り組むことに躊躇するということもありましたが、新出文型導入のワークシートなどと連動させることや、ライティングノートの取り組みの充実を図ることで、通常の単元計画プラス1時間程度で自由英作文に取り組ませることが十分に可能となりました。 |

| ○ | ライティングノートのテーマ例(表3)にあるように、従来の授業ではあまり取り上げられることのなかった「基本的」と「発展的」の間に位置付けているテーマ例を示しました。その結果、生徒の書くことへの抵抗が少なくなり、授業の中でスムーズに書く活動に取り組むことができるようになりました。 また、ライティングノートを使うことで、4技能を関連付けた言語活動の充実にもつながり、相手の意向を理解し、自分の気持ちを正しく伝えることができる生徒の育成にもつながったと思います。 |

| ○ | 「英作文のコツ」は、英語を使ってまとまった文章を書く上で、教師と生徒にとって有効なツールであることが検証授業から分かりました。質的な目標を「英作文のコツ」として具体的に提示したことで、生徒は自らの英文に感想を一言書き加えたり、理由を付け加えたりするなどの活動ができるようになり、教師も生徒の英作文を質的な面から評価し、指導をすることが容易になりました。 |

(3) 今後の課題と展望

| ○ | 表現力の育成を考える上で、「聞くこと」、「話すこと」、「読むこと」、「書くこと」の4つの技能をバランスよく育成することは欠かせないことです。 本研究では、生徒が自ら書いた英文を「読む」「話す」活動につなげることには充実した取り組みができましたが、読む活動から他の活動につなげることが不足していたのではないかと考えます。そのために、生徒の意識においても、読むことの興味・関心を十分に喚起する4技能を関連付けたいろいろなアイディアを考えていく必要があると考えます。 |

| ○ | ライティングノートを使用するねらいとしては、「書くことに慣れさせるため」と「つながりのある文章を書く力を身に付けさせるため」の2つがあります。そして、これら2つのねらいの先には、その結果として、書くことがおもしろくなり、書くことを楽しむ生徒が増えることを意図しています。しかしながら、これは計画的かつ継続的にライティングノートを活用していかなければいけません。本研究で、そのためのテーマ例や取り組ませ方のアイディアをいくつか提案することができましたが、それ以外にもまだまだ生徒が興味をもって取り組むことができるテーマや確実に書く力が付く有効なテーマがあるのではないかと考えています。取り組ませ方のアイディアについても同様です。それぞれの英語科の教師が、互いにアイディアを持ち寄って、情報の交流ができるような場を教育センターが主催する教育実践交流会等で設定できれば、この研究が一つのきっかけとして、書く活動の更なる充実が図られるのではないかと思います。 |

引用文献、参考文献・資料

佐賀県教育委員会

佐賀県教育委員会

佐賀県教育委員会

新里眞男

岡 秀夫・赤池 秀代・酒井 志延

『平成21年度佐賀県小・中学校学習状況調査 Web報告書』2009年7月

『平成20年度佐賀県小・中学校学習状況調査 Web報告書』2009年3月

『平成19年度佐賀県小・中学校学習状況調査 Web報告書』2008年3月

『いま、4技能を統合的に教える必要性 −そして、さらなる技能も!』

『英語教育』 2008年4月号 大修館書店

『英語授業力強化マニュアル』 2004年 大修館書店