| 特別活動実践例 (高等学校 第1学年で実施) | 指導案はこちら(PDF) | |||||||||||||

| 題 材 | 「食の選択について討論を通して考えよう―家族や伝統とコンビニ―」 (2時間計画) | |||||||||||||

| ねらい | 食の選択について討論を行い,食を通した家族の結び付きや伝統的な食文化のよさに気付き,豊かな食生活を送ろうとする意識を高める。 | |||||||||||||

| 授業の ポイント |

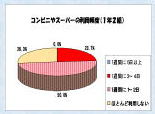

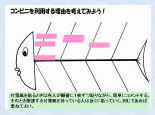

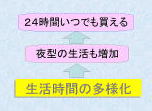

今日コンビニエンスストア(コンビニ)の機能は多様化し,弁当など調理済み食品や日用品を買うばかりでなく,行事食の購入や交流の場,人によっては心のよりどころにもなっている。このことは,家庭や地域が持っていた機能を次第にコンビニが担うようになってきているとも言える。実態調査によると高校生の半数以上が週に3回以上コンビニを利用しており,待ち合わせ場所にする,何となく暇をつぶす,雑誌を読む,いろいろな情報を得るなどその目的は多様化しつつあるが,利用目的のほとんどは食品の購入である。

本題材では,生徒がよく利用するコンビニや商品(食品)に着目させ,無意識に行っていた食の選択について,討論を通して振り返らせていく。高校生にとって討論の授業は機会が少ないが,1時間目では課題「コンビニが急成長した背景を考える」についてグループによる意見交換を十分行わせる。そして,2時間目は同じグループを活用して,論題「高校生は手作り弁当を毎日持参すべきである」を設定し,全体での討論を行わせることで活発な意見交換を期待したい。自分の意見を表現したり,他の意見を聞いて考えたりする中で,食の選択に伴う家族の結び付きや食文化(地域や伝統)の大切さに気付かせたい。 この授業で活用したパワーポイント資料は,こちらから |

|||||||||||||

| ねらい (1/2 時間) |

―コンビニが急成長した背景を考える―(1時間目) ・食生活を中心にコンビニが急成長してきた背景について考え,そこには現代の生活課題があることに気付かせる。 |

|||||||||||||

| 授業の実際 | 段階 | 生徒の活動と生徒の反応 | 教師の指導・支援 | 資料など | ||||||||||

| 活動の 開始 |

①高校生のコンビニ利用度について知る。 ②「日本の食文化」の歴史について知る。 ③本時の活動のねらいを知る。

|

・高校生のコンビニ利用調査結果を提示する。 ・食生活の年表を示し,日本の食事はこの30〜40年で急変したことに気付かせる。(PowerPoint資料) |

・PP資料スライド1〜4 |

|||||||||||

| 活 動 の 展 開 |

④「なぜ,コンビニをよく利用するのか」について考える。 〇個人で付せんに書く。

〇グループで分類しながら,用紙に 付せんを貼る。

⑤各班でまとめ,コンビニが急成長した背景を考える 〇グループで分類した根拠となったキーワードをまとめて発表する。

(ビデオ)はこちら 〇人の生活から,背景を考える |

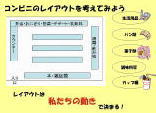

・コンビニ利用度の高まりとともにコンビニが成長したことを確認し,コンビニが消費者のニーズに合わせて成り立っていることを気付かせる。 (商品開発や店内のレイアウト等) ・便利さを具体的に表現させる。 ・いろいろな人の立場に立って考えさせる。 ・グループでまとめる方法を示す。(PowerPoint資料)

・グループごとに発表させる際は,前のグループで出なかった意見を発表させ,キーワードを黒板の図にまとめていく。

・完成した図から,人々の生活がどう変化したからかを考えさせる。(食生活を例にまとめる) |

・PP資料スライド5 ・PP資料スライド6〜8   【意見のまとめ方】 ・PP資料スライド9〜14  【まとめのスライドの一部】 |

|||||||||||

| 活動 の ま と め |

⑥コンビニを利用する背景について自分のことを振り返る。

|

・自分がコンビニを利用する理由と,そこに問題点がないか考えさせ,次の学習課題へとつなぐ。 ・食の選択についての討論を行うことを説明する。 |

・PP資料スライド15 |

|||||||||||

| ねらい (2/2 時間) |

―食の選択について,討論をしよう―(2時間目) 〇ねらい ・食の選択について討論し,食の社会化が進む上での問題点に気付き,食を通した家族の結び付きや伝統的な食文化のよさを大切にしようという意識を高める。 〇事前の活動 ・討論用の資料(教師が意図的に作成)を配布し,討論の準備シートを活用して準備(意見の記入)を行わせる。 (資料は多様な意見がでるように,コンビニ等に関する資料を切り抜き,否定派,肯定派共に使えるようなものをそろえる。) |

|||||||||||||

| 授業の実際 | 段階 | 生徒の活動と生徒の反応 | 教師の指導・支援 | 資料など | ||||||||||

| 活 動 の 開 始 |

①本時の活動のねらいと論題を知る。

|

・クラスを2つ「手作り弁当派」と「市販弁当派」に分け,討論の席を8グループ作らせ,討論ができるように準備をさせておく。 ・論題は,クラスの実態に合わせて決める。 ・定義を明らかに示す。 「手作り弁当とは家から作っていく弁当とする」 |

・学習課題 ・論題の提示 ・討論の準備シート 【PDF】 |

|||||||||||

| 活 動 の 展 開 |

②討論の進め方を知る。 ・肯定派=手作り弁当派 ・否定派=市販弁当派 とする ③討論をする。 1 立論(10分) ・肯定側(手作り派)の主張 ・否定側(市販派)の主張

◆作戦タイム(3分)

2 質問または反論(10分) ・否定側から肯定側へ ・肯定側から否定側へ ◆作戦タイム(3分)

3 最終回答(10分) ・否定側からの回答 ・肯定側からの回答

④討論全体を振り返る。

|

・討論の進め方(順序や時間)を黒板に掲示しておき,確認する。 ・両チームの生徒は向かい合って座らせる。 ・司会は教師が行う。 ・意見発表用シートを活用して発表させ,発表への抵抗感をなくす。

・向かい合う班について,意見を必ず出すように責任をもたせることで,活発な意見交換ができるようにする。

・否定側,肯定側ともに主張,質問,回答を踏まえて,出てきた意見から,食を選択する上での視点を整理する。 ・「作る」と「買う」の選択があるがどちらの場合もありうることを確認し,市販弁当(側)への批判にならないように配慮する。 |

・討論の進め方

・意見発表用シート 【PDF】 (ビデオ)はこちら ・視点を記したカード |

|||||||||||

| 活 動 の ま と め |

⑤これからの食を選択について自分の考えをまとめる。 (感想を書く)

|

・食の社会化が進むことの問題点について討論を基にまとめる。 ・生徒の発言を生かしながら,弁当を作る人の思い(愛情)や家庭の味は買えないことに触れ,買おうとしても買えない大切なものがあることをおさえたい。 |

・ワークシート(自己評価を含む)【PDF】 |

|||||||||||

| 授業を 振り返って |

○ 生徒の感想より

|

|||||||||||||

|

||||||||||||||