整理・整とん 整理・整とん |

年間計画に戻る |

|

| 【学級活動での取り組み】 |

| 1 題材名 すっきり せいとん |

指導案 |

| 2 目標 |

| ○ |

引き出しをきれいにしておくための方法について考え,話し合うことができる。 |

| ○ |

これからの自分のめあてを決定し,きれいに整とんしようとする意欲をもつことができる。 |

|

| 3 本時の展開 |

| 活動内容 |

指導上の留意点 ◆評価 |

| 1 |

『ちょっと!ちょっとちょっと整とん大会』をする。 |

|

・5分間で自分の引き出しを整とんする。 |

|

|

|

|

|

|

|

| ○ |

“すっきり引き出し”の写真を提示し,それを目指して整とんさせるようにする。 |

|

|

| ○ |

整とんできたかどうかは自分で判断させ,できている児童には,すっきりシールを与える。 |

|

| 2 |

3つの引き出しの写真を見て,日ごろの自分の引き出しの状態を振り返る。 |

|

Aすっきり Bまあまあ Cぐしゃばら |

|

|

|

|

|

|

|

| ○ |

事前の片付けタイムの数日後に乱れてしまった引き出しの写真(Bまあまあ・Cぐしゃばら)を掲示し,整とんしたすぐの写真と見比べさせ,気付いたことを発表させる。 |

| ○ |

自分の引き出しの状態について考えさせ,課題につなげる。 |

|

|

|

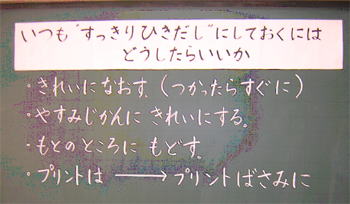

| いつも"すっきり引き出し"にしておくには,どうすればいいか。 |

|

|

| 4 |

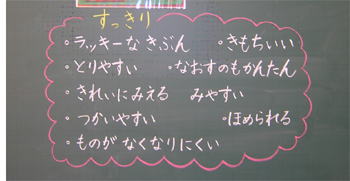

"すっきり引き出し"だと,どんないいことがあるか考える。 |

|

|

|

| ○ |

使うときの違いを考えさせ,整とんされている場合の便利さやすっきりとした心地よさに気付かせる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 5 |

"すっきり引き出し"を続けるために気を付けることを話し合う。 |

|

|

|

| ○ |

片付けた後きれいな状態を長続きさせるには,どんなときにどういうことをすればいいかについて考えさせ,解決策を話し合わせる。 |

| ○ |

日ごろからよく整とんされている児童数名を紹介し,気を付けていることを発表させる。

|

|

| ◆ |

整理整とんが続く方法を考え,話し合うことができたか。(行動観察,発言内容) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 6 |

整とん調査隊のスッキリン隊長の話を聞き,きれいにしておくための作戦を考え,カードに自分のめあてを書く。 |

|

|

|

「がんばりカード」拡大 |

|

| ○ |

スッキリン隊長が毎日引き出し調査をすることを伝え,作戦を決めて実行していくようにする。 |

|

スッキリン隊長の話はこちら |

| ○ |

具体的な行動を助言する。 |

| ○ |

これからの取り組みを確認する。

|

|

|

|

| ◆ |

自分のめあてを決めて書き,作戦の意欲をもてたか。(カード記述内容,行動) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 年間計画に戻る |

| 【日常的な取り組み】 |

| 登校後の道具のしまい方と過ごし方 |

|

| ○ 登校後にすることを表に書き,黒板に掲示します。 |

|

(留意点) |

|

| 1 |

ランドセルをいすに置く |

| 2 |

道具を引き出しに入れる |

| 3 |

ランドセルをロッカーに入れる |

| 4 |

歯ブラシ・体操服・水筒を決まったところに置く |

| 5 |

トイレに行って用をすませる |

| 6 |

お絵かき・本読みなどをして待つ |

|

|

|

|

|

| ○ |

表には,絵を入れると手順がより分かりやすくなります。 |

| ○ |

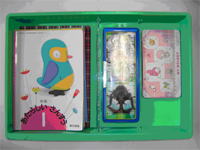

実際に道具を入れた引き出しを用意したり,写真を掲示したりして,見本を示し,自分でできるようにさせましょう。 |

|

|

| ○ |

4月は,毎朝6年生4〜5名に手伝ってもらうとよいでしょう。 |

| ○ |

ロッカーについても,道具の置く場所を決めておきます。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 年間計画に戻る |

|

|

|

|

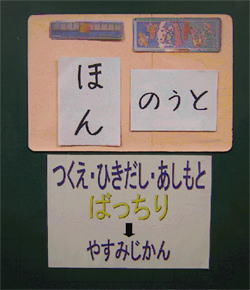

| 〈活用の仕方〉 |

| ○ |

休み時間の始めに,次の時間に必要な道具のカードを黒板に掲示します。 |

| ○ |

子どもは,それを見て机の上に準備してから,休み時間に入るようにさせます。 |

| ○ |

机の上の準備だけでなく,引き出しの中や机の周りが整っているかということも意識させるため,合い言葉を掲示しておくとよいでしょう。 |

|

「机・引き出し・足もと ばっちり!」 |

|

|

| ※ |

教師の説明なしで子どもはカードを見ながら準備することができるようになります。 |

| ※ |

繰り返し行うことで,学習準備と使いやすい道具の置き方を習慣付けさせたいものです。 |

| 〈留意点〉 |

| ※ |

時期をみて,カードを掲示しなくても準備できるように指導することが大切です。 |

|

|

|

| 年間計画に戻る |

| お道具袋の活用 |

|

〜低学年児童が整理できる道具の量を考えよう〜 |

|

|

| 子どもは,たくさんの道具を使います。その多くを引き出しの中に入れておくと,引き出しの中がいっぱいになり,整とんがしづらく,出し入れも困難になります。 |

| 発達段階を考え,引き出しの中の道具は,低学年でも整理できる(しやすい)量にしておいた方がよいでしょう。 |

| そこで,お道具袋を準備し,いくつかの道具をそれに入れさせます。お道具袋は,机の横などに掛けさせるようにします。 |

|

|

| のり |

セロテープ |

| はさみ |

ブロック |

| おはじき など |

|

|

|

|

これで,引き出しの中はスッキリン! |

|

|

|

| もどる |

| 帰りの会での「引き出しチェック」と「整とんタイム」 |

|

|

| 活動の流れ |

留意点など |

| 1 |

帰りの会の終わりに引き出しを机の上に出す。

|

| 2 |

引き出しの中に,残してはいけない物はないか確かめる。

|

|

・ プリント類 |

|

・ 鉛筆,消しゴム |

|

・ ごみ |

|

・ ハンカチ

|

| 3 |

整とんできていない場合は,整とんする。

|

| 4 |

引き出しは机の上に出したままにしておく。 |

|

| ○ |

週末には,時間を長めにとって整とんに取り組ませる。

|

| ○ |

整とんが苦手な子どもには,そばについて一緒に片付けるようにする。

|

|

|

|

【下校後の子どもたちの机上】 |

|

|

|

|

| 年間計画に戻る |

|

|

| 話や掲示物などでキャラクターを登場させることで,明るい雰囲気となり,子どもはそれに愛着をもって意欲的に取り組もうとします。教師の話だけよりも意識が高まる効果があるようです。 |

| ここでは,「スッキリン隊長」・「かたづけなサイ」を登場させました。 |

|

|

|

|

| 年間計画に戻る |

| 家庭との連携 |

|

|

| ○ |

家庭での学習の準備 |

| ・ |

入学してすぐ懇談会や学級通信等で,《子ども任せにしないこと》・《ステップを踏んで身に付けさせること》をお願いします。 |

|

| ステップ1 |

| 親が説明をしながら子どもと一緒にする。 |

|

|

|

|

|

|

|

できない場合は前のステップへ できない場合は前のステップへ |

|

|

| ・ |

ある段階に達していると思っていてもきちんとできていない場合は,前の段階に戻って取り組む必要があることも伝えます。 |

|

特に子どもたちが学校生活に随分と慣れた時期になると,保護者の目が離れがちになり,忘れ物が多くなってくることがあります。その際は再度学級通信等で,前の段階に戻って取り組んでもらうことをお願いするとよいでしょう。 |

|

| ○ |

家庭での「整理整とん」 |

| ・ |

家庭での基本的生活習慣を図るため,点検カード(よいこのくらし)を準備し,保護者にチェックしてもらうようにします。子どもの実態や時期を考慮して,点検項目の中におうちでの「整理整とん」も入れてみましょう。 |

|

|

|

年間計画に戻る 年間計画に戻る |

|