|

| 2 研究の実際 |

| (2) 校内研究に関する実態調査 |

|

|

| ② 調査結果の考察(校長用) |

| Ⅰ |

前年度の校内研究の取組について |

| |

1 |

全体での研究会等、協議を行う場では、活発な意見のやりとりが見られるなど、活気ある研究会になっていましたか。 |

|

|

|

| |

|

校内研究における研究会について、「①はい60.1%」「②どちらかというとはい36.7%」で、小・中学校全体の96.8%の学校が、活気があると回答しています。 |

| |

|

|

|

2 |

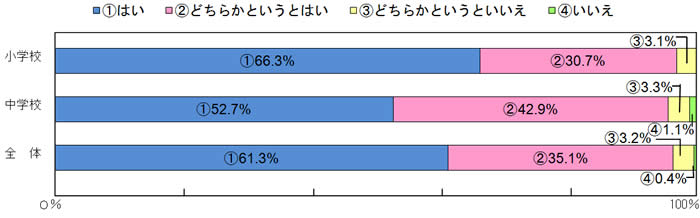

前年度の校内研究の取組は、先生方の指導法改善等に役立っていたと思われますか。 |

| |

|

|

そのように考えたのはなぜですか。

※ [ ]の中の数字は、同様の内容を回答した学校数を表している。 |

(小学校)

①「はい」と回答

・指導方法の検討と改善が見られた。[41]

・具体的な研究内容の実践ができた(ICT、学び合い、小中

一貫・ 連携、キャリア教育、道徳)。[17]

・先生が全員授業公開をした。[16]

・活発な協議が見られた。 [15]

・児童の変容が見られた。[13]

・学力の向上(全国学力・学習状況調査、CRTなど)が見られ

た。[12]

・共通理解・共通実践ができた。[11]

・講師招聘をした。[10]

・研究発表会を実施した。[8]

・日常の授業に生かされていた。[8]

・先生方の校内研究に対する意欲的な取組が見られた。[5]

・児童の実態に応じた指導方法や課題についての研究が

できた。[4]

・授業の導入時の課題提示の研究に取り組んだ。[2]

・学習課程の標準化と授業スタイルの統一を行った。

・研究授業を生かした実践を行った。

・継続したテーマで取り組んだ。

・外部評価がよかった。

・Q-Uテストを基にした取組を行った。

②「どちらかというとはい」と回答

・指導方法の検討と改善が見られた。[9]

・先生が全員授業公開をした。[6]

・授業研究会が充実した。[5]

・学力の向上(全国学力・学習状況調査、CRTなど)

が見られた。[4]

・具体的な研究内容の実践ができた(学び合い、小中

一貫・連携)。[4]

・講師招聘をした。[4]

・日常の授業に生かされていない。[4]

・児童の実態に応じた指導方法や課題についての研究

ができた。[2]

・共通理解・共通実践ができた。[2]

・児童の変容が見られた。[2]

・授業スタイル等が未統一である。[2]

・温度差がある。[2]

・特定の教科のみの研究になっている。

・学校全体で取り組むに至っていない。

③「どちらかというといいえ」と回答

・学力の向上が見られず平均を下回っている。[2]

・やらされ感があり、何のためにやっているのかと

いう総意がない。

・研究授業で終わった感がある。

・共通理解・共通実践ができなかった。 |

(中学校)

①「はい」と回答

・具体的な研究内容の実践ができた( ICT、学び合い、

小中一貫・連携、キャリア教育)。[24]

・指導方法の検討と改善が見られた。[16]

・全員研究授業を行った。[9]

・講師招聘をした。[6]

・活発な協議が見られた。[5]

・生徒の変容が見られた。[4]

・全員での授業研究会を行った。[3]

・研究授業の工夫・改善が見られた。

・研究授業における事前の取組ができた。

・研究主任のリーダーシップが見られた。

・指導力向上に役立った。

②「どちらかというとはい」と回答

・授業づくりにおける具体的な取組の実践ができた( ICT、

集団づくり、学力向上、キャリア教育)。[8]

・活発な協議のある研修会を実施した。[3]

・全員授業公開を行った。[2]

・研究テーマについて共通理解ができた。[2]

・生徒の変容や学力調査等における成果が上がった。[2]

・生徒の実態に応じた指導方法や課題についての研究が

できた。[2]

・共通理解・共通実践ができた。[2]

・日常の実践ができていない。[2]

・具体的な取組についての協議による先生の意識の高ま

りが見られた。

・研究発表会を実施した。

・講師招聘による研修を実施した。

・調査結果の分析による課題の焦点化と指導方法の改善

が見られた。

・具体的な取組での授業研究会を行った。

・共通理解・共通実践がない。

・学校全体の取組に広がっていない。

・グループ協議は活発だが、その他では意見が出ない。

・学校の事情で取り組む時間がなかった。

・全体会が活発ではない。

・大きな成果が表れていない。

③「どちらかというといいえ」と回答

・生徒の実態と課題に応じた指導法の工夫・改善に至らな

かった。

・授業発表者だけの取組だったり教科の枠を越えての話合

いにならなかったりした。

・担当者が不在となり、校内研究の時間が十分に取れな

かった。

④「いいえ」と回答

・年間計画に沿った実践がなされず、生徒の学力向上や自

己肯定感を高めることにつながっていない。

|

|

| |

|

校内研究の取組について、「①はい61.3%」「②どちらかというとはい35.1%」で、小・中学校全体の96.1%の学校が、各学校の先生方の指導法改善等に役立っていたと回答しています。 |

| |

|

|

| Ⅱ |

今年度の取組について |

| |

1 |

学校教育目標に関連付けて研究主題を設定できていますか。 |

| |

|

|

| |

|

研究主題の設定について、

「①はい84.7%」「②どちらかというとはい15.3%」で、全ての小・中学校が、学校教育目標に関連付けて研究主題を設定しています。 |

| |

|

|

| |

2 |

研究主題は、先生方にとって、必要性・切実性をもったものですか。 |

| |

|

|

| |

|

研究主題の設定について、「①はい76.2%」「②どちらかというとはい23.4%」で、小・中学校全体の99.6%の学校が、各学校の先生方にとって必要性・切実性をもったものであると回答しています。 |

| |

|

|

| |

3 |

校内研究の取組における手立てを、先生方が共通理解し実践していますか。 |

| |

|

|

| |

|

校内研究の取組の手立てについて、「①はい55.2%」「②どちらかというとはい42.3%」で、小・中学校全体の97.5%が、各学校の先生方は共通理解し実践していると回答しています。 |

| |

|

|

| |

4 |

先生方が全員参加をする研究授業の授業者は、どのようにして決めましたか。 |

| |

|

⑥その他、①~⑤以外の決め方があれば、お書きください。

※ [ ]の中の数字は、同様の内容を回答した学校数を表している。 |

(小学校)

・全員研究授業を実施した。[19]

・研究推進委員で案を作成し、全体会の話合いで決

定した。

・管理職が決めた。 |

(中学校)

・全員研究授業を実施した。[4]

・①③④の3つで決めた。[2]

・研究推進委員で案を作成し、全体会の話合いで決

定した。

・1学期は研究主任が立候補、2学期は経験者研修

と兼ねた。

・全員の意向を基に研究推進委員会で原案を作成

し、全体で確認した。

|

|

| |

|

先生方が全員参加する研究授業の授業者について、小・中学校全体の75.8%の学校が話合いで決めていると回答しています。⑥その他の決め方については、共通理解を図るための提案授業や、全員による研究授業の実施と回答しています。 |

| |

|

|

| |

5

|

校内研究を更に充実させていくために、あなたの学校で特に必要なことは何だと思いますか。当てはまるものを、3つ以内で選んでください。 |

| |

|

⑬その他、①~⑫以外のことで必要だと思われることがあれば、お書きください。

※ [ ]の中の数字は、同様の内容を回答した学校数を表している。

※ ①~⑫を選択し、記述したものについても記載している。 |

(小学校)

| |

・ |

現在、1つの教科を中心に行っている研究で取り組んできた指導方法を全教科で実践する。 |

| |

・ |

数年間取り組んでいる教科を他の教科に変えて研究する。 |

| |

・ |

現在の課題を敏感に察知する先生自身のアンテナをしっかりもつ。 |

| |

・ |

研究成果の共有のための工夫をする。 |

| |

・ |

先生の願いや意欲を大切にする。 |

| |

・ |

児童の実態と変容を取ることによる研究の評価をする。 |

| |

・ |

共通実践を土台にしたそれぞれの先生独自のやり方をもつ。 |

| |

・ |

時間の確保 |

| |

・ |

管理職のリーダーシップ |

|

(中学校)

| |

・ |

全員が揃う時間の確保[2] |

| |

・ |

全ての先生が実施できる授業研究会のやり方を工夫する。 |

| |

・ |

それぞれの先生が自分の指導上の成果や課題を明らかにする。 |

|

|

| |

|

校内研究を充実させるために必要なことで最も回答数が多かったのは、小学校が「継続的に実施し、成果を積み上げる」、中学校が「研究目標や方向性に対する先生方の共通理解を図る」でした。 |

| |

|

|

| |

6 |

校内研究に対する思いや期待したいことを、お書きください。 |

| |

|

※ [ ]の中の数字は、同様の内容を回答した学校数を表している。

(小学校)

| |

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

|

指導力向上[42]

学力向上につながる研究[29]

先生方の共通理解が最も大切[20]

全員で取り組める、共通実践[17]

先生同士の連携、研究に積極的に取り組む雰囲気づくり[15]

日頃の授業の充実・改善[15]

研究体制づくり、役割分担の明確化[13]

学級担任全員による研究授業の実施[9]

授業づくり、授業研究への取組[7]

子どもが主体的に学ぶ姿[7]

管理職や研究主任のリーダーシップ[6]

発問・指示、ICT活用の工夫[6]

講師招聘による指導・助言[5]

言語活動の充実[5]

理論研究と実践[4]

達成感のある内容や方法[3]

小中一貫・連携教育[3]

ミドルリーダーの育成[3]

互いの授業参観[3]

小規模少人数の指導支援

ワークショップ型の工夫

研究を通して児童と職員組織が育つこと

保護者の参画

生徒指導や教育相談との連携

指導の過程や指導法の共有

いつでも誰でもどこでも取り組める実践

先生方が同僚同士で学び合い成長する場

普段の実践の積み重ねほど重要なことはないという認識の下、全員で取り組むこと

全員が発言する研究

先生の主体性を喚起し、意識を高めること

学校運営への参画意識

本校の課題解決に向けての取り組む場

日々の授業実践を通しての悩みなどを自由に出し合う先生方の人間関係の構築

特定教科の研究を他教科、領域に生かすことができるようなものにすること

日々の実践とのつながりを意識するようなものであること

何が、どのように変容したのかを具体的な姿で明らかにする必要性

実態から課題は何かを全職員でしっかり理解することからスタート、協議しながらの実践

これまでの研修の在り方を見直し、工夫することが急務であること

研究の成果が全員共通のものとして指導方法に反映される形となること

授業の質を上げること

子どもたちの力を高めることを目指すものであること

PDCAサイクルの評価と改善

多忙化の一因とならないようにすること

学び合いなど、活動の場を設定しさえすれば、授業力や学力の向上に直接結び付くという考えを見直すこと

時間の確保 |

|

(中学校)

| |

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・ |

共通理解・共通実践[20]

先生の資質・指導力向上[17]

授業・指導方法の改善[14]

生徒の学力などの向上につながる研究内容[12]

研究主任のリーダーシップ[10]

組織で取り組む研究体制[7]

生徒、学校の実態に対応した研究内容[6]

課題に応じたテーマとその解決を目指す実践[5]

学校教育目標を実現、達成すること[5]

互いの意見や実践を認め合う雰囲気、職場環境、人間関係づくり[5]

小中一貫教育の推進[5]

学び合いの研究[5]

先生方個々の能力を高めること[4]

マネジメントサイクル(PDCA、OJT)によって進める研究[4]

ICT利活用の研究[4]

学校の課題を全職員が共有すること[3]

課題の明確化・焦点化[3]

先生方にとって有用感・必要感・切実感のある主題の設定とそれに基づく研究[4]

研究のための研究ではなく生徒のための研究[3]

日々の教育実践につながる研究[3]

校長の推進[3]

学校経営の中心としての位置付けとなること[3]

組織全体の教育力・指導力向上[3]

先生方の意欲・やる気の向上[3]

授業研究会の充実[3]

全員による授業公開・授業研究会の推進[3]

講師招聘による授業研究会等への指導・助言[3]

生徒指導との連携[3]

学校全体の活性化につながること[2]

若手の力を伸ばす取組であること[2]

教科の壁を越える授業研究会の実施[2]

授業づくりへの意識改革[2]

研究の成果を公開すること[2]

キャリア教育の推進[2]

研究内容が具体的で、研究・検討する場合に視点が明確であるものにすること

先生が主体的に取り組む内容

全ての教育活動について貫かれた取組

一人一役とする体制での取組

ミドルリーダーの育成

ベテランの先生の経験を生かすこと

ボトムアップによる実効性のある研究

実践の継続とその検証の実施

時間の確保

多忙感の解消

いじめをテーマにした研究

保護者対応をテーマにした研究

教科部会との連携

生徒数減少による職員の少人数化で、校内での研究の深化に限界があること |

|

|

| |

|

記述内容で最も多かったのは、小学校が「指導力向上」、中学校が「共通理解や共通実践の必要性」でした。

また、多くの小・中学校が、校内研究に対する思いや期待したいこととして以下のことを挙げていました。

・

全ての先生方の意見が生かされ、目的を共にする場

・

指導法や授業の改善を図る場

・

課題を共有し、解決に向かって実践する場

|

| |

|

|

|

| Copyright(C) 2015 SAGA Prefectural Education Center. All Rights Reserved. |

|