過程 |

|

指導上の留意点(○)、評価規準と評価方法(◇)

算数的活動(◎) |

つかむ |

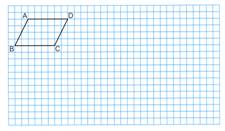

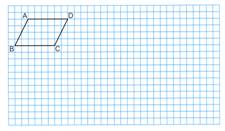

[問題]

下の平行四辺形ABCDの3倍の拡大図と、1/2の縮図をかきましょう。

|

|

| ○ |

これまでの学習を振り返り、拡大図、縮図の性質を確認する。 |

| ○ |

前時の学習で、方眼のます目を上手に使って拡大図や縮図を見つけたことを想起させる。 |

|

| 方眼のます目を使って拡大図・縮図をかく方法を考えよう。 |

|

| 見通す |

| 2 |

解決の見通しをもつ。 |

| |

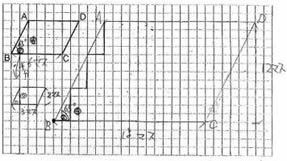

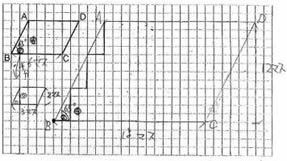

《予想される児童の考え》

・方眼のます目の数を数えてかく。

・辺の長さや角度をはかってかく。 |

|

| ○ |

斜めの線のかき方について話し合い、「右に○ます、上に□ます」と考えるとよいことを確認する。 |

|

| 自力解決 |

| 3 |

自力解決をする。 |

| |

方眼のます目を使って拡大図・縮図をかく。

|

| |

|

| ◎ |

方眼のます目を利用し、対応する辺の長さの比や角度の大きさに注意して拡大図、縮図をかかせる。 (ア) |

◇ 拡大図、縮図の意味を理解している。

【数量や図形についての知識・理解】[ノート、行動観察] |

|

| 学び合い |

|

| ◎ |

作図した図形が間違っていないか、拡大図・縮図の性質に振り返らせながら説明させる。(イ) |

|

5 |

考えたことをグループの代表が発表し、全体で話し合う。 |

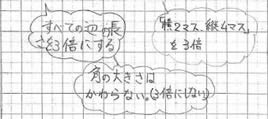

| 《発表した児童の考え》 |

|

| ○ |

方眼の場合は、ます目を利用すれば、拡大図・縮図をかくことができることを確認する。 |

| ○ |

拡大図・縮図の作図には、拡大図・縮図の性質も利用していることを確認する。 |

|

| まとめる |

8 |

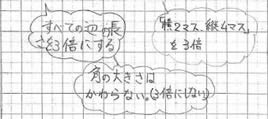

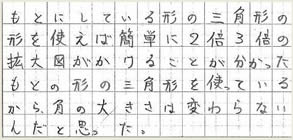

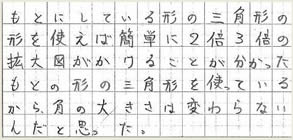

本時の学習を算数日記にまとめる。 |

| |

《児童が実際に書いた算数日記の例》 |

|

| ○ |

方眼のます目の数を数えて使うことにより、3倍の拡大図や1/2の縮図をかくことができたことを確認する。 |

| ○ |

対応する辺や角に注意して解決するように知らせる。 |

| ○ |

活動が停滞している児童には、対応する辺や角を確認し、方眼のます目の数を教師が一緒に数えて取り組ませる。 |

◇ 拡大図、縮図の性質を基に拡大図、縮図をかいたり、対応する辺の長さや角の大きさを求めたりすることができる。

【数量や図形についての技能】[ノート] |

| ○ |

授業で分かったことや感想、これから気をつけたいことやさらに調べてみたいことなどを書かせるようにする。 |

|