�P�@�P�����@�u���̐i�ݕ��v�@�i�����Q�O�N�X�����{�C�R�T���j

�@�@�@�@�@�@�@�@�`���V��LED�������u��p���������E�ώ@�`

�� �w�K�w���ā@�@�@�@�����w�Z��Q�w�N�@�u ���� �v |

�P�@�P�����@�u���̐i�ݕ��v�@�i�����Q�O�N�X�����{�C�R�T���j

| |

|

���Ǝ��H�ҁF�۔��@���� |

�Q�@�P���Ƃ��̎w���ɂ��� |

�� |

���͐����ɂƂ��Đ����Ă�����ŕK�v�s���Ȃ��̂ł���B�܂��A�Ȋw�Z�p�̕���ł��A���ɓd�C�ʐM�W�ȂǂŌ��̐��������p�������̂��g�߂ɐ��������݂��Ă���A�����������Ő藣���Ȃ����̂ł���B���̂��߁A���w�Z����ώ@�A�������s���A�܂��A���w�Z�ł����ˁE���܂Ȃǂ̒萫�I�Ȍ��ۂɂ��ė��C�����Ă���A���k�B�ɂƂ��Ă�����݂��[������ł���ƍl������B |

�� |

�Ώې��k�́A�����ȂQ�N�S�E�T�g�����I���҂Łu���������v�Ƃ��āA�P�N�����畨���𗚏C���Ă���B�قƂ�ǂ��Ō�E��Ìn�A�����A�_�w�n�i�w��]�ŕ����̗��C�͂Q�N���ŏI���B�������A���R���ۂɑ��鋻���E�S�������A�܂��A�P�w���ɔg�̊�{�@�����w�K���Ă���̂ŁA�m�����\����������Ŋώ@�A�����Ɏ��g�߂�Ǝv����B |

�� |

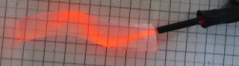

����ꂽ���Ԃ̂Ȃ��ŁA���퐶���̒��Ō�������́u���i�v�u���ˁv�u���܁v�Ƃ������ۂ��A�u���V�v�ƁuLED�������u�v���g���������ɂ���Ċm�F�����A���̖@�����𗝉�������B�܂��A�Q��ނ̔}���̋��ܗ��𑪒肵�A�}���ɂ���ċ��ܗ����قȂ�A���̒l�͂قڌ��܂��Ă��邱�Ƃ��������������B����Ɂu�S���ˁv�ɂ��Ă��ώ@�A�������s���A���̏����������o���������B����I�Ȋ��p���@���l�������A�����̌����E�@���𗘗p�����Ȋw�Z�p��g�߂Ɋ��������A�����ɑ��鋻���E�S�����߂Ă��������B |

|

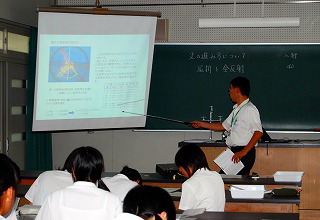

�E�����̎菇�̐����A�l�@�A�܂Ƃ߂��p���[�|�C���g��p���čs���B |

�R�@�P���̖ڕW |

|

�E��������̗��j�I������ƌ��̒��i���E���ˁE���܂Ȃǂ̐i�ݕ��ɂ��ė�������B |

�S�@�P���̌v��@�i�S�Q���ԁj |

|

�T�@�{���̊w�K�w���@�i�Q/�Q�j�@�ꏊ�F������P�������@���ԁF�Q�Z�� |

�@(1)�@�ڕW |

|

|

�E���̋��܂ɂ��āA�ώ@�A�������s���A���̋K�����ɕ����̌�����@�������������B |

|

�@(2)�@���p�����{�Z�̊��� |

|

|

����ȃn�[�h�E�G�A |

�p�\�R���A�t���v���W�F�N�^ |

|

����ȃ\�t�g�E�G�A |

�}�C�N���\�t�g�p���[�|�C���g |

�@(3)�@�W�J |

|

|

�����E���k�̊w�K����

| ���t�̎w���E�x��(���]��)

| |||

|---|---|---|---|---|

| �P | �{���̊w�K�ɂ��Ċm�F����B |

�� |

�{���̎��Ƃ̃|�C���g��`���� |

|

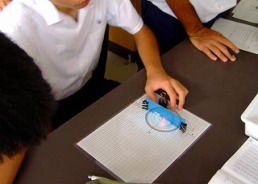

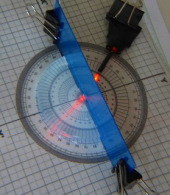

| �Q | ���ܗ��̑���������s���B �E ��C�����V�ł̓��ˊp�Ƌ��܊p�ɂ��� �@ �E ��C����`�K���X�ł̓��ˊp�Ƌ��܊p�ɂ���   �E�ǂ݂Ƃ����p�x�����ܗ������߂�B �E���ˊp�A���ˊp�Ƌ��ܗ��̊W�𗝉�����B �E�}���ɂ��A���ܗ����قȂ邱�Ƃ𗝉����A���ȏ��̕\�����ܗ������܂��Ă��邱�Ɗm�F����B |

�� �� �� �� �� |

�������@�̐����y�ю������̎�舵�����Ȃǐ������\���ɍs���A����������B �����̒m���Ɣ�ׂȂ���i�߂�����B ���ܗ��̌v�Z�ɂ́A�d��y�юO�p���\���g�p������B���ȏ��̎O�p���\�̎g�����𗝉�������B �������͂₢�O���[�v�ɂ́A�w�肵�����ˊp�ȊO�̊p�x���ώ@������B ���V�Ƒ�`�K���X�̎������A�}���ɂ���āA���ܗ����قȂ邱�Ƃ�����������B

|

|

| �R | ���V����C�ł̌��̐i�ݕ� �E��C�����V�ł̓��ˊp�E���܊p�̊W�Ɣ�ׂȂ���A�t�s������̓��������ώ@����B  �E����ܗ��Ƒ����ܗ��̈Ӗ��y�ъW�𗝉�����B |

�� �� |

�����t�s���Ă��A���͓����ł��邱�Ƃ𗝉�������B ���ȏ��̋��ܗ��̕\��p���A�Q��ނ̋��ܗ��̈Ӗ��𗝉������� |

|

| �S | �S���˂̊ώ@�������s���B �E���V����C�ł̌��̋������ɂ����āA������C���ɏo�Ȃ��悤�ȓ��ˊp��T���B �E�S���˂ɂ����āA�ՊE�p�Ƌ��ܗ��̊W�𗝉�����B  �E���V���ג����H���A���˂�����Ԃ��Ȃ�������`���Ă����l�q���ώ@����B �E�S���˂̉��p��Ƃ��āA���t�@�C�o�[�̗���݂�B |

�� �� |

�S���˂́A���ܗ����偨���ł̋��܂ŁA�ՊE�p���߂���ƋN���邱�Ƃ��ӎ�������B �g�߂ȑS���˂̂Ƃ��āu���t�@�C�o�[�v���Љ��B

|

|

| �T | �{���̂܂Ƃ� �E�{���̊w�K���e���m�F���܂Ƃ߂�B �E��Еt���B |

�� | �{���w�K�������e���m�F������B

|

|

|

���@������

|

�w���āyPDF�z |

�w�K�v�����g�yPDF�z |

|

| �w�K�����y�p���[�|�C���g�z�@ |

�@�@�@�@�@ | ||

�U�@�����E���k�̔��� |

|

�V�@���Ƃ��I���� |

|