| |

この節では、読書時間、テレビやゲームなど自由に過ごす時間、就寝時刻、朝食など、生活習慣全般についての設問から、児童生徒の生活習慣についての調査結果を述べる。 |

| |

|

| ア |

「読書は好きだ」について |

| |

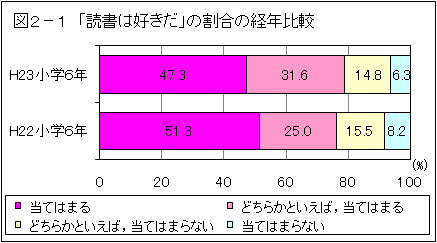

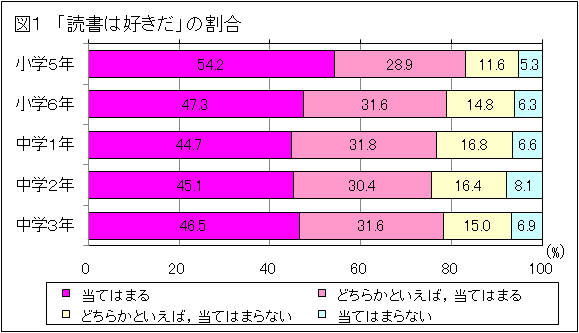

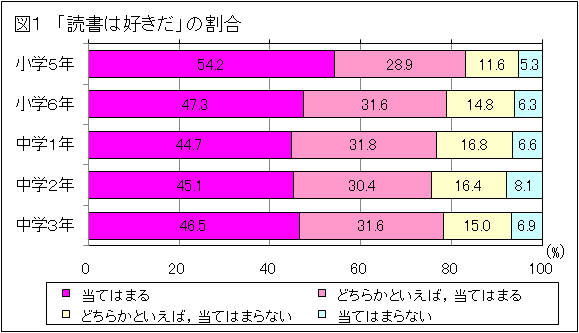

「当てはまる」と回答した児童生徒の割合は、小学5年54.2%、小学6年生47.3%、中学1年44.7%、中学2年45.1%、中学3年46.5%となっている。「どちらかといえば、当てはまる」と回答した児童生徒の割合を合わせると、全ての学年が7割を上回っている。特に、小学5年生では、83.1%と最も高い割合であった。しかし、「当てはまらない」と回答している児童生徒を見てみると、学年が上がるにしたがって、割合も上がる傾向が見られた。[図1]

|

| |

|

| |

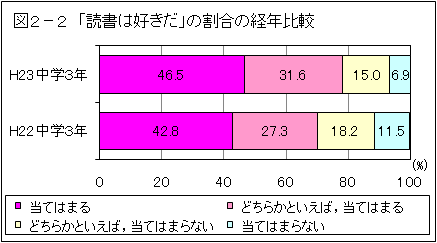

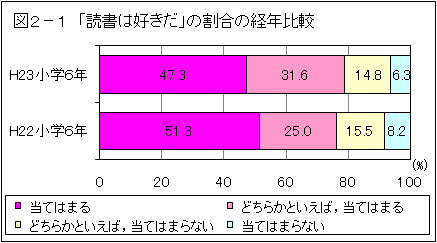

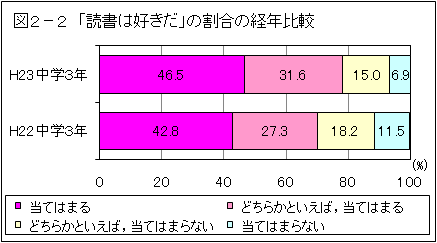

この設問について、小学6年と中学3年を平成22度度と比べると、小学6年において、「当てはまる」の割合が下がったものの、「当てはまる」「どちらかといえば、当てはまる」と回答した児童生徒の割合は、どちらの学年においても、上回った。特に、中学3年生では、8.0ポイント上回った。[図2-1、図2-2] |

| |

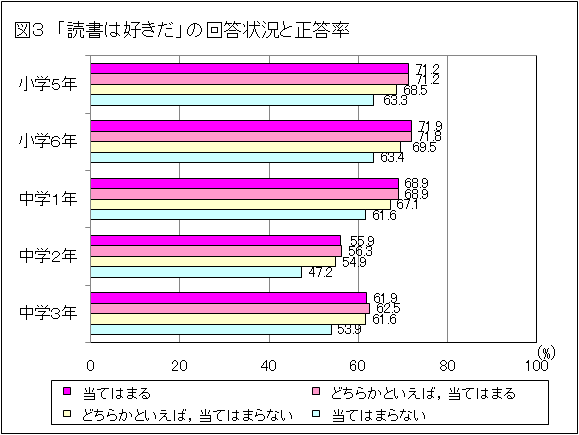

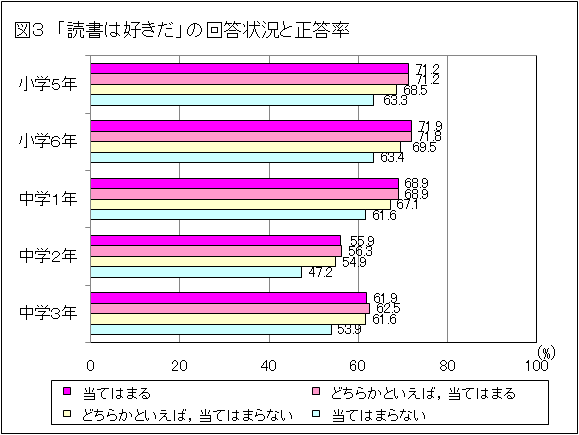

回答状況と全教科平均正答率との関連を見ると、全ての学年において、「当てはまる」と回答した児童生徒の平均正答率が最も高くなっている。読書が好きだと感じている児童生徒ほど、平均正答率が高くなっている。[図3]

|

| |

|

| イ |

「家や図書館で、ふだん(月曜日から金曜日)、1日あたりどれくらいの時間、読書をしますか(教科書や参考書、漫画や雑誌は除きます。)」について |

| |

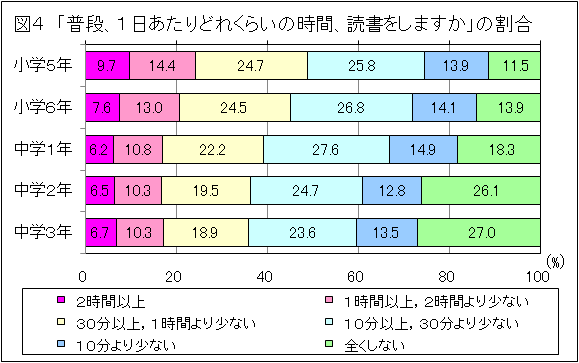

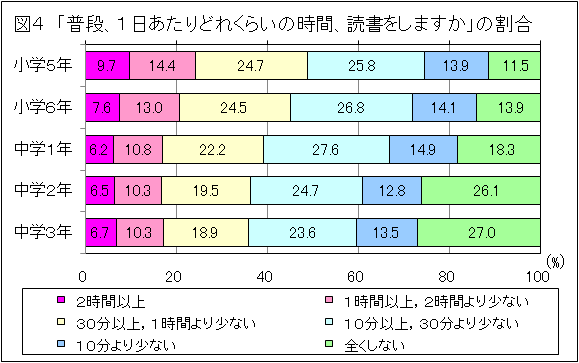

「10分以上30分より少ない」と回答した児童生徒の割合が小学校5年生から中学校1年生において最も高く、

小学5年25.8%、小学6年26.8%、中学1年27.6%となっている。しかし、中学2年と中学3年では、「全くしない」と回答した生徒の割合が最も高く、中学2年26.1%

、中学3年27.0%になっている。「2時間以上」「1時間以上、2時間より少ない」と回答した児童生徒の割合の合計は、小学5年24.1%、小学6年20.6%、中学1年17.0%、中学2年16.8%、中学3年17.0%になっている。また、「まったく読まない」と回答した児童生徒の割合は、学年が上がるにしたがって、高くなっている。 [図4]

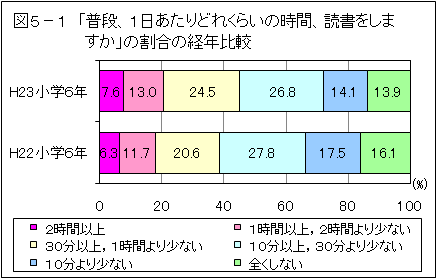

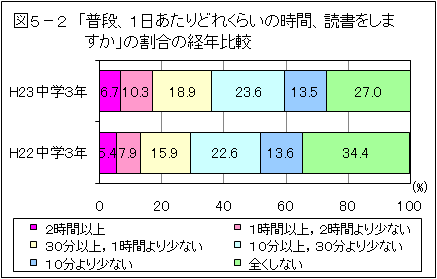

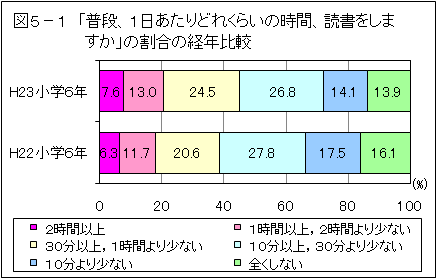

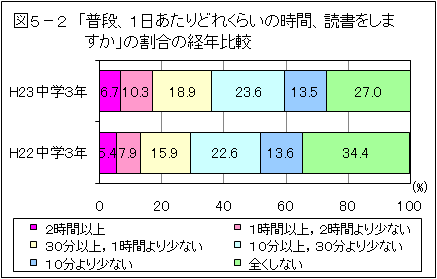

この設問について、小学6年と中学3年を平成22度度と比べると、どちらの学年においても読書をする時間は増えてきていることが伺える。小学校では、30分以上読書する児童の割合が高くなっている。また、中学校では、10分以上読書する生徒の割合が高くなっている。[図5-1、図5-2]

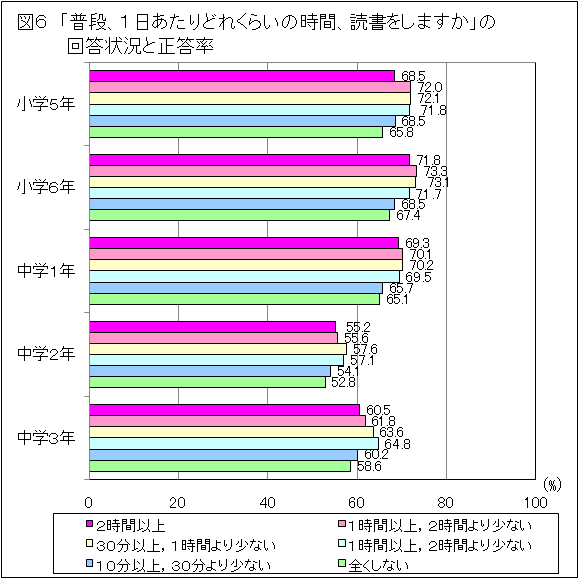

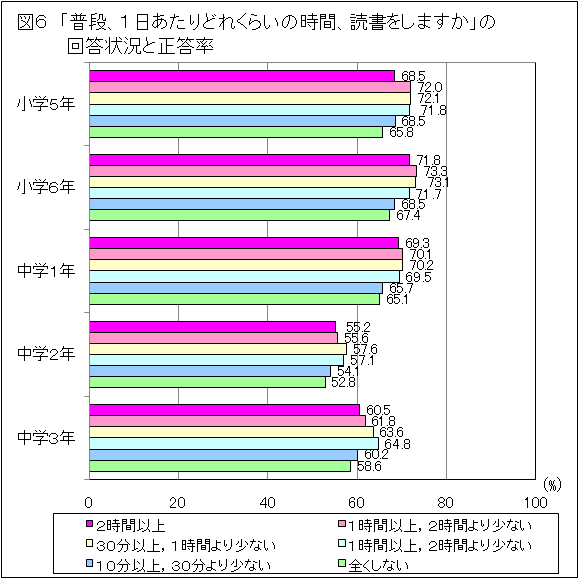

回答状況と全教科平均正答率との関連を見ると、全ての学年において「まったく読まない」と回答した児童生徒の平均正答率が最も低い結果となった。また、「2時間以上」と回答した児童生徒を除いては、小学5年から中学1年までは読書する時間が長くなるにしたがって、平均正答率も高くなる傾向が見られた。中学2年と中学3年では、「10分以上、30分より少ない」「30分以上、1時間より少ない」と回答した児童生徒の平均正答率が高くなってはいるが、全体的には同様の傾向が見られる。[図6]

|

| |

|

ウ |

「朝食を毎日食べている」について |

| |

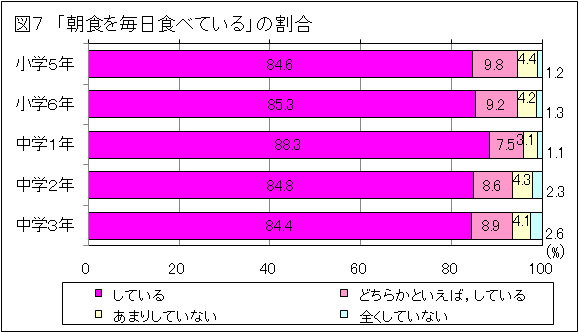

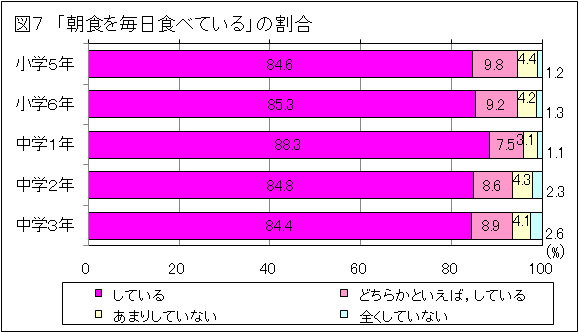

「している」と回答した児童生徒の割合は、小学5年84.6%、小学6年85.3%、中学1年88.3%、中学2年84.8%、中学3年84.4%となっている。「どちらかといえば、している」と回答した児童生徒の割合を合わせると、各学年とも9割を上回っている。[図7]

|

| |

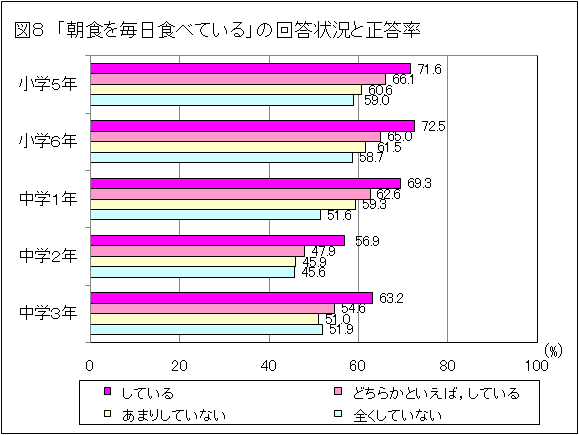

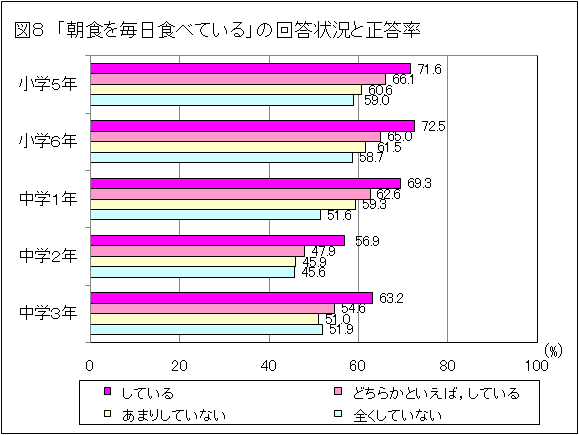

回答状況と全教科平均正答率との関連を見ると、全ての学年において「している」と回答した児童の平均正答率が最も高く、朝食を食べている日数が減るにしたがって、平均正答率も低くなっている。

ただし、図7で「全くしていない」又は「あまりしていない」と回答した児童生徒の人数の割合は、いずれの学年においても5%未満と小さいため、比較する際は注意が必要である。[図8]

|

| |

|

| エ |

「普段(月曜日から金曜日)、何時ごろにねますか」について |

| |

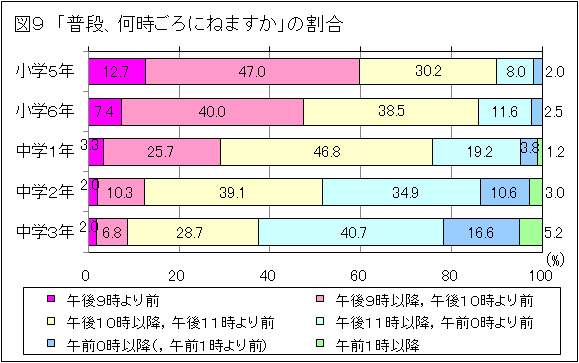

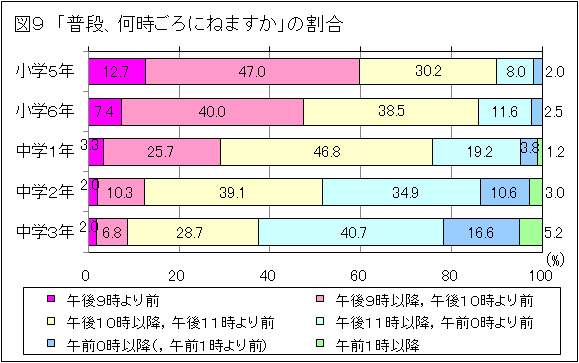

小学校では、「午後9時以降、午後10時より前」と回答した児童の割合が、小学5年47.0%、小学6年40.0%と最も高かった。中学校では、中学1年生では、「午後10時以降、午後11時より前」が最も高く、46.8%、中学2年と中学3年では、「午後11時以降、午前0時より前」が最も高く、2年生で34.9%、3年で40.7%となっている。また、午後11時以降と回答している児童生徒の割合は、学年が上がるにしたがって、高くなっている。[図9]

|

| |

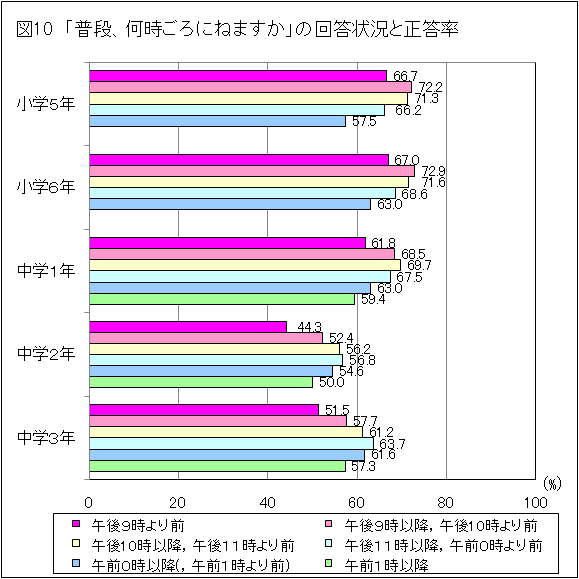

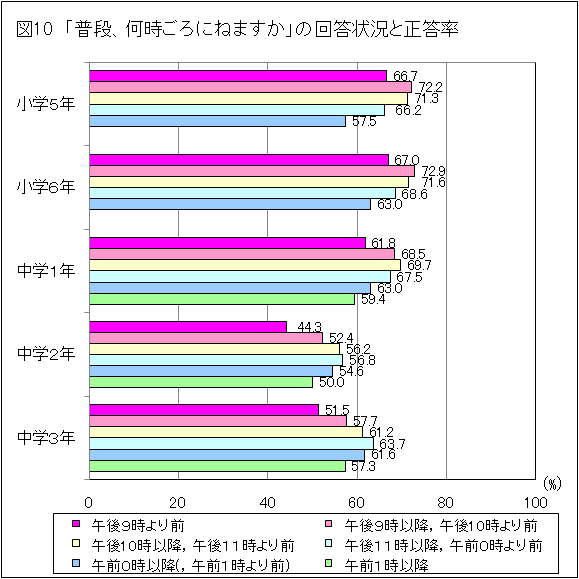

回答状況と全教科平均正答率との関連を見ると、小学年では「午後9時以降、10時より前」、中学1年生では「午後10時から11時までの間」、中学2年生と中学3年生では「午後11時から0時までの間」と回答した生徒の平均正答率が最も高くなっている。また、中学校において「午後9時より前」又は「午前1時より後」と回答した児童生徒の平均正答率は低くなっている。[図10]

|

| |

|

| オ |

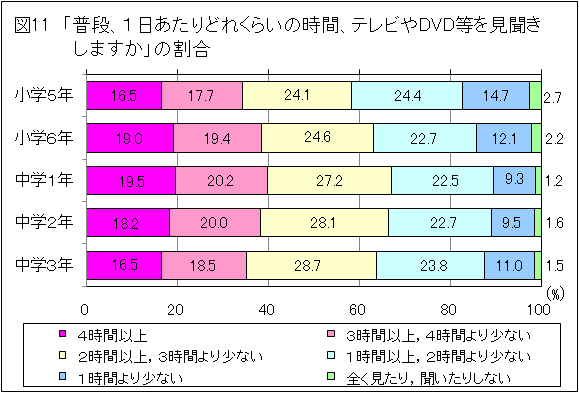

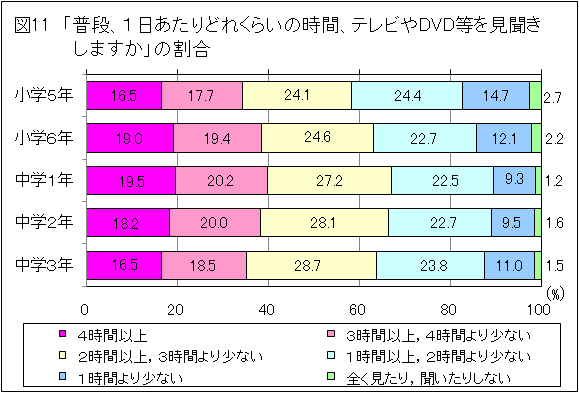

「普段(月曜日から金曜日)、1日あたりどれくらいの時間、テレビやビデオ・DVDを見たり、聞いたりしますか」について |

| |

小学5年生で「1時間以上、2時間より少ない」が24.4%と最も高く、小学6年生から中学3年生では「2時間以上、3時間より少ない」が最も高く、小学6年24.6%、中学1年27.2%、中学2年28.1%、中学3年28.7%となっている。また、小学校では、学年が上がると視聴する時間が長くなる傾向があるが、中学校では、逆に短くなる傾向が見られる。[図11]

|

| |

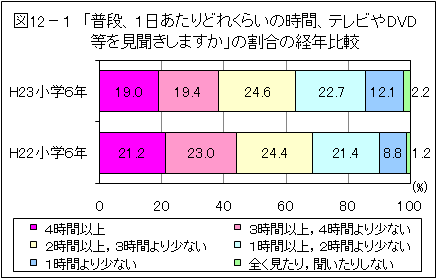

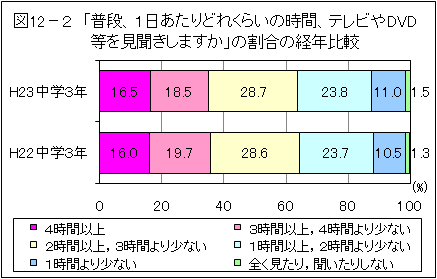

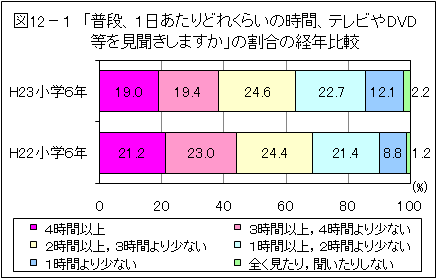

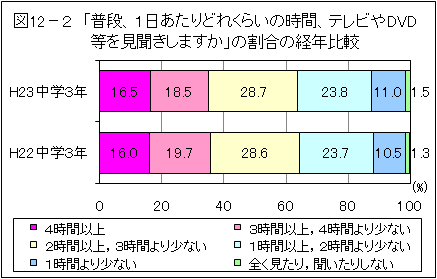

この設問について、小学6年と中学3年を平成22度度と比べると、小学6年生では、テレビやDVD等を視聴する時間は、減少の傾向がうかがえる。中学3年生でも、4時間以上の割合は高くなったものの、全体的な傾向としては、わずかではあるが減少傾向にある。[図12-1、図12-2]

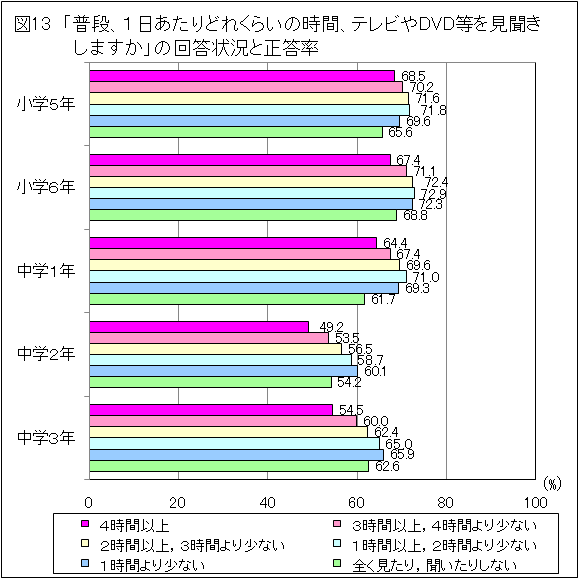

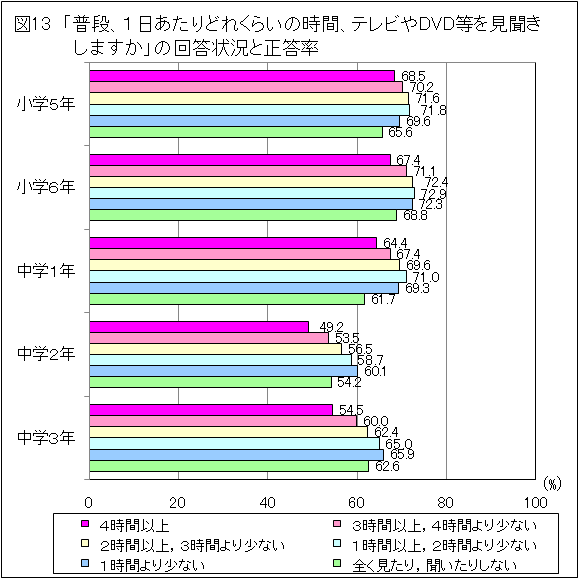

回答状況と全教科平均正答率との関連を見ると、小学校では、「1時間以上、2時間より少ない」と回答した児童の平均正答率が高くなる傾向が見られる。中学校では、「1時間より少ない」または「1時間以上、2時間より少ない」と回答した生徒の平均正答率が高くなる傾向が見られる。また、全ての学年において、「4時間以上」「全く見たり、聞いたりしていない」と回答した児童生徒の平均正答率が低くなる傾向が見られた。[図13]

|

| |

|

| カ |

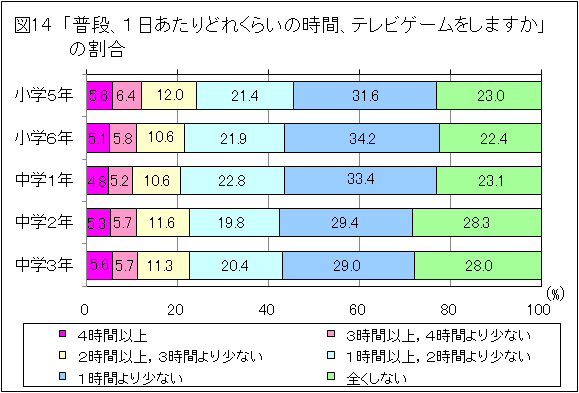

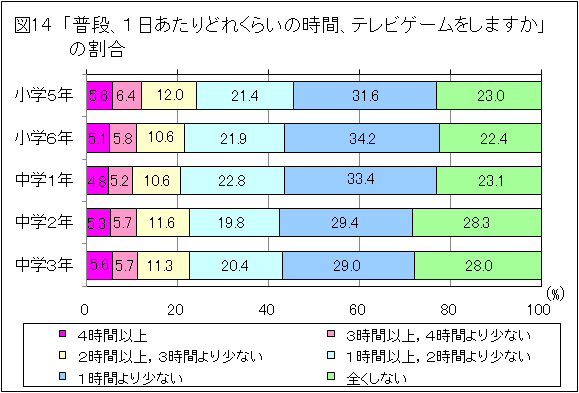

「普段(月曜日から金曜日)、1日あたりどれくらいの時間、テレビゲーム(コンピュータゲーム、携帯式のゲームをふくみます。)をしますか」について |

| |

どの学年においても「1時間より少ない」と回答している児童生徒の割合が最も高く、小学5年31.6%、小学6年34.2%、中学1年33.4%、中学2年29.4%、中学3年29.0%となっている。また、小学校では、学年が上がるとテレビゲームをする時間が減少する傾向が見られるが、中学校では、逆に学年が上がるとテレビゲームをする時間が増加する傾向が見られる。[図14]

|

| |

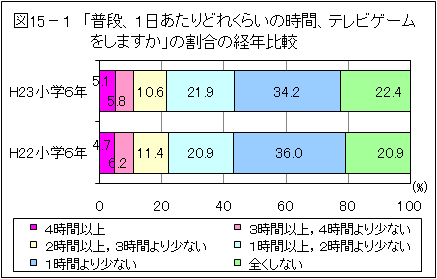

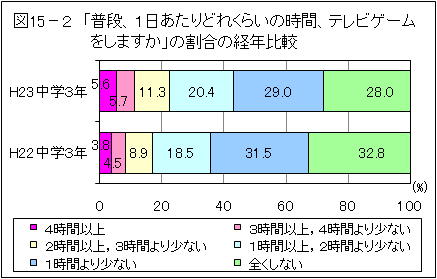

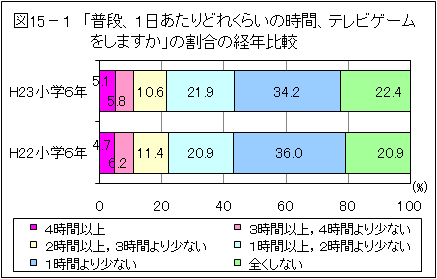

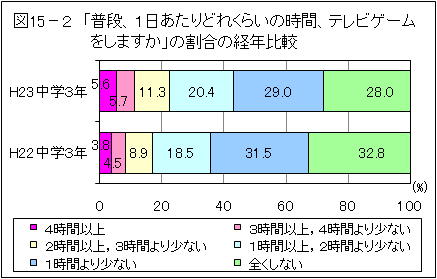

この設問について、小学6年生と中学3年生徒で前年度調査と比較すると、小学6年生では、大きな変化が見られなかった。しかし、中学3年生においは、テレビゲームをする時間が増えている。[図15-1、図15-2]

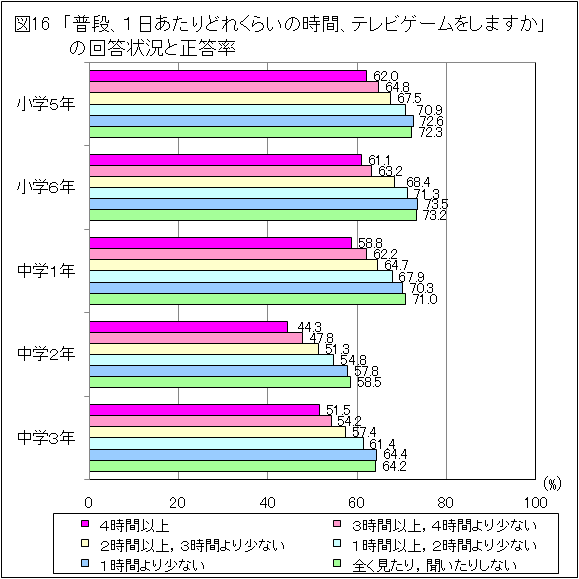

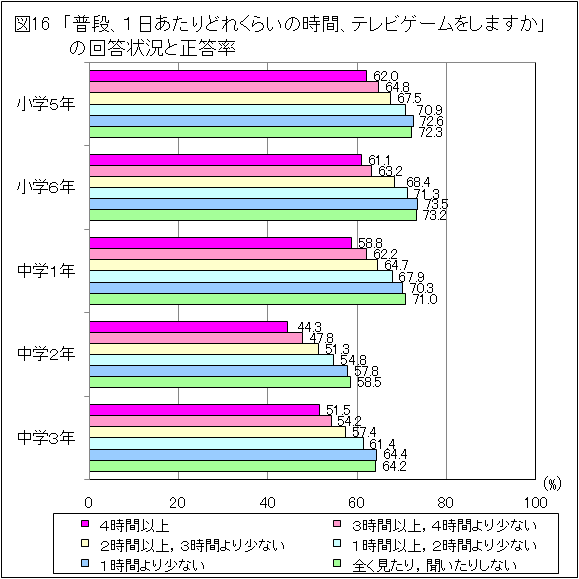

回答状況と全教科平均正答率との関連を見ると、全ての学年において「全くしない」または「1時間より少ない」と回答した児童生徒の平均正答率が最も高く、ゲームをする時間が増えるにしたがって、平均正答率も低くなっている。[図16] |

| |

|

| ○ |

今後の指導に向けて |

| |

読書については、読書が好きだと感じている児童生徒が増加していることや、少しずつ読書をする時間が増加していることから、読書習慣が少しずつ定着していることがうかがえる。読書をする時間と全教科平均正答率との関連を見てみると、どの学年も、30分より少ない児童生徒の平均正答率が低くなっている。このことから、読書をすることは学力の向上にもよい影響を与えていることが考えられる。今後もより一層の読書の定着を図る上において、朝の10分間読書や読書週間の設定、家庭との連携による家庭での読書習慣の確立、学校図書館等の環境整備など、取組の工夫改善が望まれる。

朝食については、朝食を毎日食べることが学習面と関係があることが全教科平均正答率との関連グラフからうかがえる。朝食を毎日食べることは、生活のリズムを整えることにもつながり、そのことが学習面にもよい影響を与えていると考えられる。各学校においては、食育と関連付けながら指導していくだけでなく、家庭にも毎日朝食を食べることの大切さについての啓発を行いながら、家庭と連携し指導に当たっていくことが望まれる。

就寝時間については、家庭学習の時間や読書時間のことを考えると、早ければよいというわけではない。しかし、極めて遅い就寝時刻は、学習面において悪影響を及ぼしている可能性があると考えられる。各学年の状況に応じて、帰宅してから就寝までの時間の有効な使い方について、家庭との連携を図りながら指導していくことが望まれる。 |