児童生徒意識調査結果の分析

児童生徒意識調査結果の分析に関わる全てのグラフ

1 学校生活

|

|

|

|||

| ここでは、児童生徒の学校生活について、学校生活の楽しさと全教科平均正答率との関連から分析を行った。 | |||

| ア | 「学校での生活は楽しい」「学校に行くのは楽しい」について |

||

|---|---|---|---|

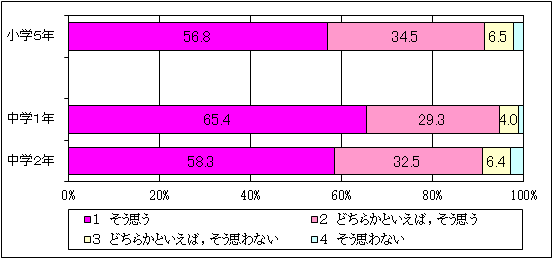

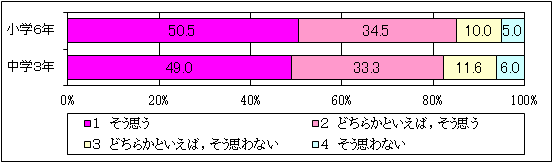

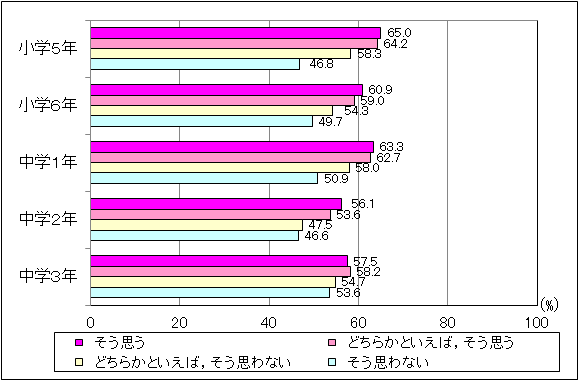

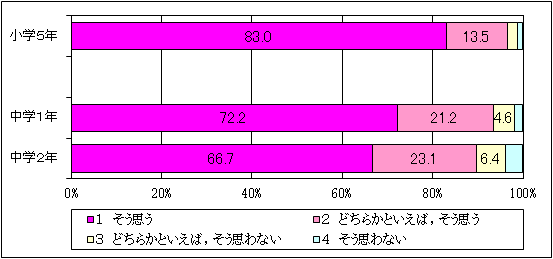

佐賀県が実施した意識調査の設問「学校での生活は楽しい」において、「そう思う」「どちらかといえば、そう思う」と回答した児童生徒の割合は、小学5年91.3%、中学1年94.7%、中学2年90.8%となり、どの学年も9割を上回る結果となった。国が実施した意識調査の設問「学校に行くのは楽しい」において「そう思う」「どちらかといえば、そう思う」と回答した児童生徒の割合は、小学6年85.0%、中学3年82.3%となり、どちらの学年も8割を上回る結果となった。特に、中学1年では94.7%と最も高い割合となった。[図1][図2] |

|||

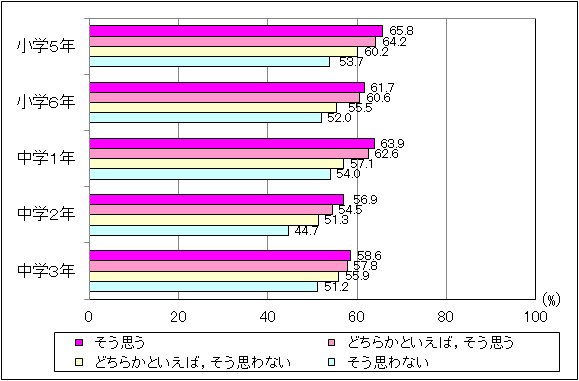

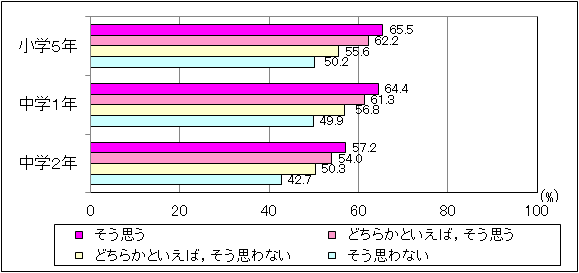

回答状況と全教科平均正答率との関連を見ると、全ての学年において、「そう思う」と回答した児童生徒の平均正答率が最も高くなっている。「学校での生活は楽しい」「学校に行くのは楽しい」と回答した児童生徒ほど、平均正答率が高くなっている。[図3] |

|||

| イ | 「友達に会うのは楽しい」について |

||

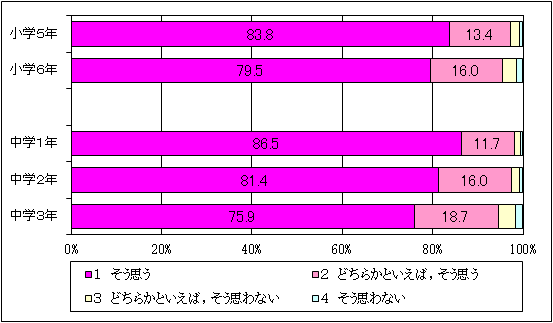

「そう思う」「どちらかといえば、そう思う」と回答した児童生徒の割合は、小学5年97.2%、小学6年95.5%、中学1年98.2%、中学2年97.4%、中学3年94.6%となり、全ての学年で9割を上回る結果となった。特に、中学1年では98.2%と最も高い割合であった。[図4] |

|||

回答状況と全教科平均正答率との関連を見ると、小学5年から中学2年までにおいては「そう思う」と回答した児童生徒の平均正答率が最も高くなっている。中学3年においては「どちらかといえば、そう思う」と回答した生徒の平均正答率が最も高くなっている。全ての学年において、友達に会うことに楽しさを感じている児童生徒の方が、楽しさを感じていない児童生徒より平均正答率が高くなっている。[図5] |

|||

| ウ | 「好きな授業がある」について |

||

佐賀県が実施した意識調査の設問「好きな授業がある」において、「そう思う」「どちらかといえば、そう思う」と回答した児童生徒の割合は、小学5年96.5%、中学1年93.4%、中学2年89.8%となり、学年が上がるにつれてその割合が低くなっている。[図6] |

|||

回答状況と全教科平均正答率との関連を見ると、どの学年においても「そう思う」と回答した児童生徒の平均正答率が最も高くなっている。小学5年と中学1年、中学2年において「そう思う」と回答した児童生徒の平均正答率と「そう思わない」と回答した児童生徒の平均正答率とを比べると14.5ポイント以上の差が見られた。 [図7] |

|||

| ○ | これからの指導に向けて |

||

支持的風土から安心して学習に取り組める環境づくりを 「友達に会うのは楽しい」では、全ての学年において「そう思う」「どちらかといえば、そう思う」と回答した児童生徒の割合は、9割を上回り、平均正答率も高くなっていた。このことから、友達関係と学力の定着については関連があると考える。友達同士が、互いに認め合ったり励まし合ったりすることは、安心して学習に取り組める環境へとつながる。この安心して学習に取り組める環境が、学習者同士で互いの考えを安心して伝え合うことにつながるのではないかと考える。安心して考えを伝え合うことは、安心して学び合うことであり、学力の向上へとつながっていくのではないかと考える。そのため、学級経営を基盤とした授業づくりが大切である。 達成感や有用感が感じられる授業づくりを 佐賀県が実施した意識調査にある「好きな授業がある」について「そう思う」と回答した児童生徒の平均正答率が最も高くなっており、好きな授業がある児童生徒ほど平均正答率は高くなっていた。このことから、好きな授業があることと学力の定着については関連があると考える。授業が好きになるきっかけは児童生徒によって様々である。授業の中で「分かった」「できた」といった達成感を味わわせたり、学んだことを他教科や生活場面に生かすような授業を仕組むことで学んだことを生かせるという有用感を感じさせたりするような授業づくりが大切である。特に、達成感においては、できる限り児童生徒の実態に応じてスモールステップを設定し、「分かった喜び」や「できた喜び」を味わわせていくことが大切になる。 |

|||