Ⅳ 児童生徒意識調査結果の分析

児童生徒意識調査結果の分析に関わる全てのグラフ

5 生活習慣等

|

| ここでは、家庭での生活習慣について、読書をする時間やテレビを見る時間、ゲームをする時間といった家庭での過ごし方を平成23年度からの調査結果と比較し、分析を行った。また、平成25年度の調査結果と全教科平均正答率との関連からも分析を行った。 |

|||

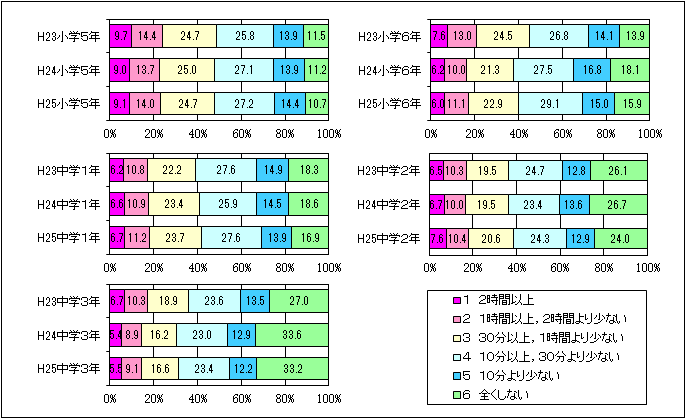

| ア | 「家や図書館で,普段(月曜日から金曜日),1日あたりどれくらいの時間,読書をしますか(教科書や参考書,漫画や雑誌は除きます。)」についての経年比較(同一学年) |

||

|---|---|---|---|

平成25年度の調査を見ると、全ての学年において「10分以上、30分より少ない」と回答した児童生徒の割合が最も高かった。「全くしない」と回答した児童生徒の割合を見ると、学年が上がるに従ってその割合は高くなっていた。特に、中学3年においては33.2%と最も高くなっていた。 平成23年度からの経年で比較すると、全ての学年においてはっきりとした傾向は見られなかったが、学年が上がるにつれて読書をする時間が減る傾向にあることには変わりなかった。[図1] |

|||

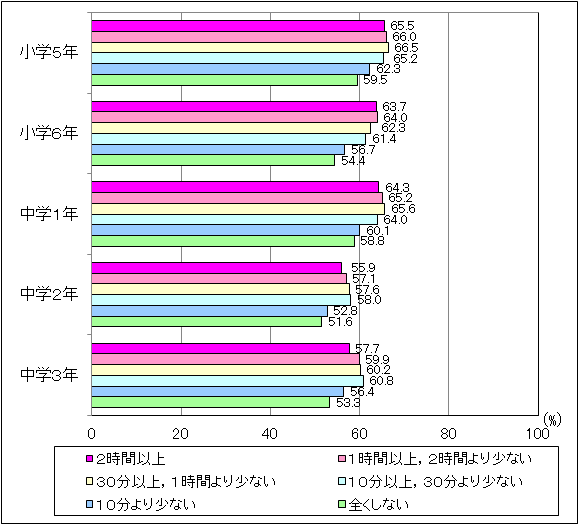

回答状況と全教科平均正答率との関連を見ると、10分以上読書している児童生徒の平均正答率の方が、10分より少ない時間読書をしている、または全く読書をしていない児童生徒の平均正答率よりも高い結果となった。10分以上読書している児童生徒の平均正答率を選択肢別に見ると、はっきりとした傾向は見られなかった。[図2] |

|||

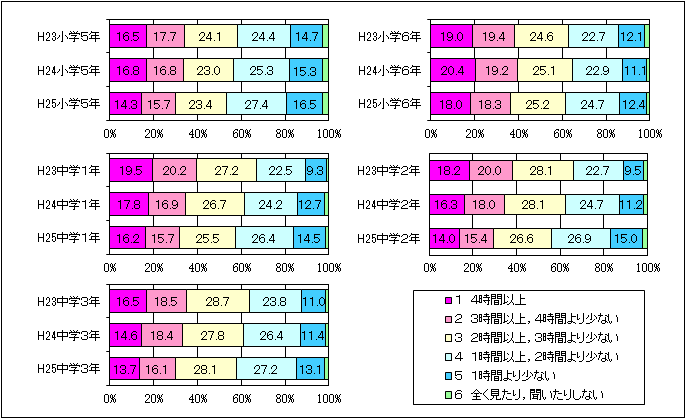

| イ | 「普段(月曜日から金曜日)、1日あたりどれくらいの時間、テレビやビデオ・DVDを見たり、聞いたりしますか」についての経年比較(同一学年) |

||

平成25年度の調査結果を見ると、小学5年と中学1年、中学2年では「1時間以上、2時間より少ない」と回答した児童生徒の割合が最も高く、小学5年27.4%、中学1年26.4%、中学2年26.9%であった。小学6年と中学3年では「2時間以上、3時間より少ない」と回答した児童生徒の割合が最も高く、小学6年25.2%、中学3年28.1%であった。平成23年度からの経年で比較すると、小学5年、中学1年、中学2年、中学3年において、1時間以上テレビやビデオ、DVDを視聴している児童生徒の割合が低くなってきた。小学6年においては、1時間以上視聴している児童の割合は、平成24年度と比較して0.6ポイント下回る結果であり、2時間以上視聴している児童の割合を見ると、3年間で最も低い割合であった。[図3] |

|||

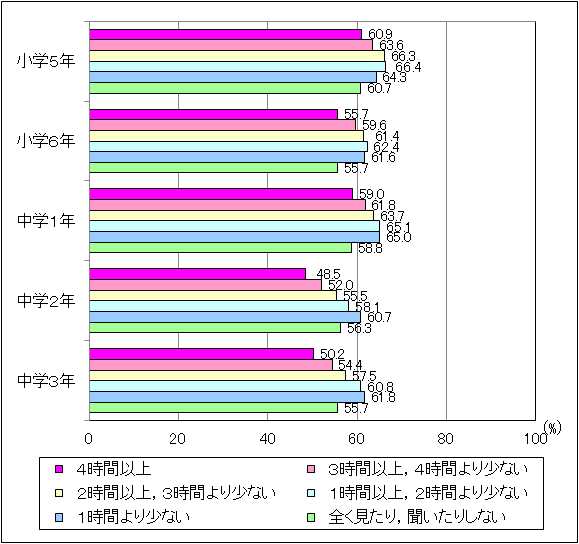

回答状況と全教科平均正答率との関連を見ると、小学校では、「1時間以上、2時間より少ない」と回答した児童の平均正答率が高くなっていた。中学校では、「2時間以上、3時間より少ない」と回答した生徒の平均正答率が高くなっていた。また、小学校、中学校共に、「4時間以上」「全く見たり、聞いたりしていない」と回答した児童生徒の平均正答率が低くなっていた。[図4] |

|||

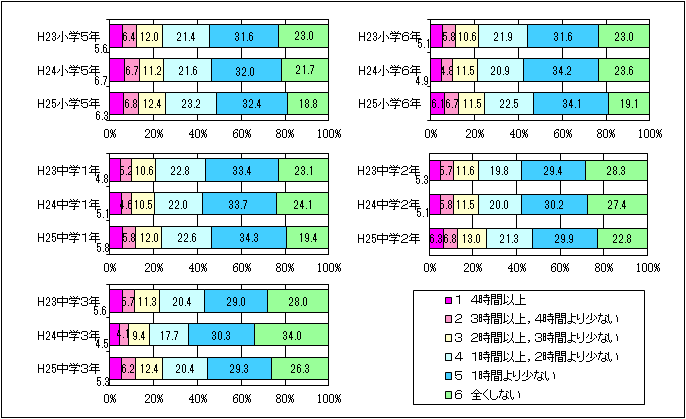

| ウ | 「普段(月曜日から金曜日)、1日あたりどれくらいの時間、テレビゲーム(コンピュータゲーム、携帯式のゲームをふくみます。)をしますか」について |

||

平成25年度の調査結果を見ると、全ての学年において「1時間より少ない」と回答している児童生徒の割合が最も高く、小学5年32.4%、小学6年34.1%、中学1年34.3%、中学2年29.9%、中学3年29.3%となっており、小学校、中学校ともに、学年が上がるとテレビゲームをする時間が減少する結果であった。同一学年において、「1時間より少ない」「全くしない」と回答した児童生徒の割合を、平成23年度からの経年で比較すると、小学5年と中学2年において徐々に低くなってきていた。小学6年と中学1年、中学3年においては、平成23年度と比べて低くなっており、3年間の中で最も低い割合であった。[図5] |

|||

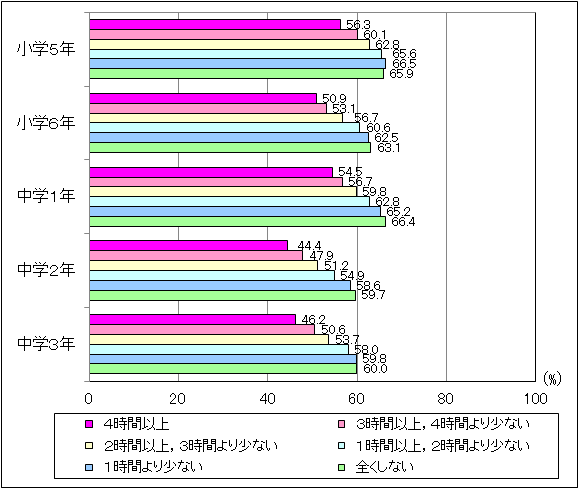

回答状況と全教科平均正答率との関連を見ると、小学5年では、「1時間より少ない」と回答した児童の平均正答率が最も高く66.5であった。他の学年では、「全くしない」と回答した児童生徒の平均正答率が最も高く、小学6年63.1、中学1年66.4、中学2年59.7、中学3年60.0であった。全ての学年においてテレビゲームをする時間が長くなるにしたがって、平均正答率は低くなっていた。[図6] |

|||

|

|||

| ○ | 今後の指導に向けて |

||

学校、家庭、地域が一体となって読書をする習慣を 平成22年12月に国立教育政策研究所から公表された「PISA2009の課題を受けた今後の取組」の中で、「子どもの読書活動の推進」として「家庭、地域、学校における取組の一体的推進」を掲げている。そこで、学校以外での読書の時間と全教科平均正答率との関連を見てみると、10分以上読書をしている児童生徒の平均正答率の方が10分より少ない時間読書をしている児童生徒、または、全く読書をしていない児童生徒の平均正答率よりも高い正答率であった。このことから、適度な時間、読書をすることが学力の向上によい影響を与えていることがうかがえる。しかしながら、平成23年度からの経年比較を見てみると、どの学年においても読書をする時間が短くなる傾向がうかがえた。家庭での読書活動については、これまでも「親子で読書」や「家読(家庭での読書)」といった家庭と連携を図った学校独自の取組を行ってきている。これからもこのような取組を継続しつつ、地域で行われる読み聞かせ活動を紹介したり、読み聞かせボランティアを活用したりするなど、家庭や地域とより一層連携を図りながら読書をする習慣を身に付けさせることが大切である。 |

|||

家庭との連携を図り、計画的な過ごし方を テレビ等を視聴する時間と全教科平均正答率との関連を見ると、「1時間以上、2時間より少ない」と回答した児童生徒の平均正答率が高くなっていた。テレビゲームをする時間については、平成23年度からの経年で見ると、1時間以上テレビゲームをしている児童生徒の割合は、3年間の中で最も低くなっていた。テレビゲームをする時間が長くなるほど、平均正答率は低くなっており4時間以上テレビゲームをしている児童生徒と全くテレビゲームをしない児童生徒の平均正答率を比べると、全ての学年で9.0ポイント以上の差があった。家庭での過ごし方についても学習と同様に、計画性をもたせる必要がある。学校外での過ごし方について計画を立てさせることで、児童生徒にこれまでの過ごし方を振り返らせると共に、家庭でのよりよい過ごし方について考えさせることも大切である。 |