学校の状況に応じた学習評価の工夫改善へ向けて

| 1 | 学習評価の在り方について |

|---|---|

新学習指導要領については、小学校は平成23年4月から、また、中学校は平成24年4月から全面実施となった。新学習指導要領の下での学習評価については、国立教育政策研究所教育課程研究センターが作成した「評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料」第1編総説第1章に、次のように述べられている。 |

新学習指導要領の下での学習評価については、児童生徒の「生きる力」の育成を目指し、児童生徒一人一人の資質や能力をより確かに育むようにするため、学習指導要領に示す目標に照らしてその実現状況をみる評価を着実に実施し、児童生徒一人一人の進歩の状況や教科の目標の実現状況を的確に把握し、学習指導の改善に生かすことが重要であるとともに、学習指導要領に示す内容が確実に身に付いたかどうかの評価を行うことが重要である。 |

児童生徒一人一人の状況を把握するとともに、その後の指導に生かすことが重要であることが示されている。また、各学校において組織的な取組を推進することや学習評価の妥当性、信頼性等を高めることが重要であることも示されている。

|

|

2 |

学習指導と学習評価に対する意識調査より |

|---|---|

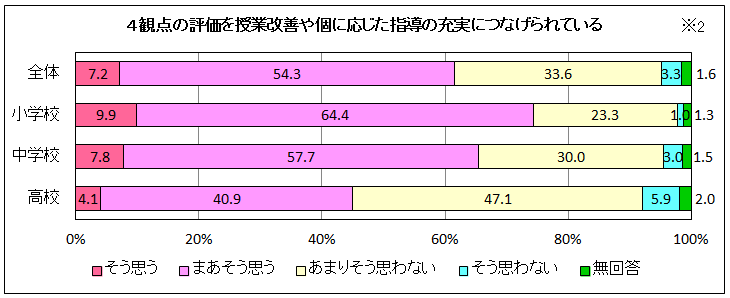

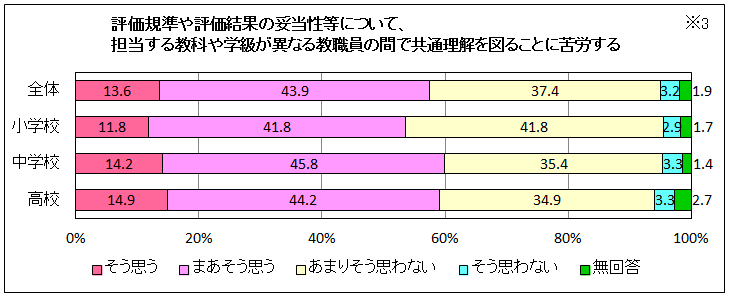

「学習指導と学習評価に対する意識調査報告書」(平成21年度文部科学省委託調査)によると、目標に準拠した評価(いわゆる絶対評価)や観点別学習状況の評価に対する考えについて、図1及び図2のようなグラフが示されている。

図1の「4観点の評価を授業改善や個に応じた指導の充実につなげられている」の項目では、小学校の74.3%の教師が、また、中学校の65.5%の教師が、「そう思う」「まあそう思う」と回答している。ただし、「そう思う」と回答している教師の割合は、小学校、中学校共に10%を下回っている。

一方、図2の「評価規準や評価結果の妥当性等について、担当する教科や学級が異なる教職員の間で共通理解を図ることに苦労する」の項目では、小学校の53.6%の教師が、また、中学校の60.0%の教師が、「そう思う」「まあそう思う」と回答している。また、「そう思う」と回答している教師の割合は、小学校、中学校共に10%を上回っている。

|

|

3 |

学習評価の工夫改善に向けて |

「評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料」第1編総説第3章には、 |

学習評価の工夫改善を進めるに当たっては、評価規準を適切に設定するとともに、評価方法の工夫改善を進めること、評価結果について教師同士で検討すること、授業研究等を通じ教師一人一人の力量の向上を図ること等について、校長のリーダーシップの下、学校として、組織的・計画的に取り組むことが必要である。(※4) |

と述べられている。

(ア)評価規準を適切に設定すること |

具体的な評価の方法としては、ペーパーテストのほか、観察、面接、質問紙、作品、ノート、レポート等を用い、その選択・組合せを工夫すること、などが求められる。(※5) |

これらの方法については、各教科の特性や指導する内容に合わせて、絶対評価を行うのか、相対評価を行うのか、また、自己評価を行うのか、相互評価を行うのか等について検討を加える必要がある。さらに、結果の蓄積や分析には、作業の効率化の観点からICTの利活用が考えられる。

|

|

4 |

学校の状況に応じた指導改善へ向けた支援におけるアンケートより |

|---|---|

平成20年度から始まった学校の状況に応じた指導改善へ向けた支援については、のべ250件を超えた。支援の目的は、以下のとおりである。

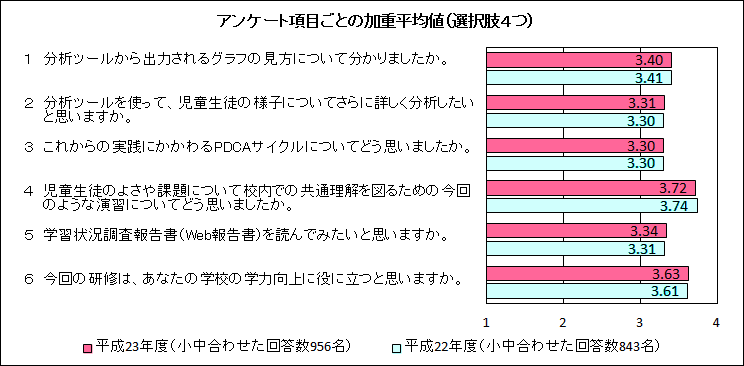

上記の《目的》に関しては、平成22年度よりアンケートを実施し、各学校の職員の反応を集約するようにしている。

平成23年度と平成22年度共に最も高い数値を示している項目が「4 児童生徒のよさや課題について校内での共通理解を図るための今回のような演習についてどう思いましたか。」である。次に高い数値を示している項目が「6 今回の研修は、あなたの学校の学力向上に役に立つと思いますか。」である。 学習評価における組織的・計画的な取組については、「平成23年度佐賀県小・中学校学習状況調査Web報告書第Ⅴ章『3 組織的・計画的な取組に向けて』」に提言をまとめている。参照してほしい。

|