�ߒ� |

|

�w����̗��ӓ_�i���j�A�]���K���ƕ]�����@�i���j

�Z���I�����i���j |

|

���� |

�P |

�{���̖��ɂ��Ēm��A�ۑ���Ƃ炦��B

|

�m���n

�@�����ɁA�S���̏d�����P�s�̐j��������܂��B���̐j���́A�S���ʼn������邩��m�肽���ƍl���Ă��܂��B

�@

�����₳��́A�P�ʗʂ�����̑傫���̍l�����g���āA�j���S�̂̂��悻�̒��������߂邱�Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����ƍl���܂����B

�@���̐j���́A�R����15���ł����B

�@���̐j���S�̂̂��悻�̒����́A�����ɂȂ�܂����H

�@ |

|

| �� |

����ʂ�I�m�ɂƂ炦�邱�Ƃ��ł���悤�ɂ��邽�߂ɁA�j������Ȃ�����𗝉�������B�����āA�j�����̂����ɑS�̂̒��������߂邱�Ƃ𗝉�������B |

|

|

|

���ʂ� |

�Q |

�@�����̌��ʂ������B

�@�s�\�z����鎙���̍l���t

�@�E1��������̏d���͋��߂邱�Ƃ��ł���B

�@�E�P��������̒����͋��߂邱�Ƃ��ł���B

|

|

| �� |

��蕶���番����P�ʗʂ�����̑傫�����A�P�������� �̏d���ƂP��������̒����ł��邱�ƂɋC�t������B |

| �� |

�P�ʂ����ł��낦�邱�Ƃ���������B |

|

| ���͉��� |

�R |

�@���͉���������B

�s�\�z����鎙���̍l���t

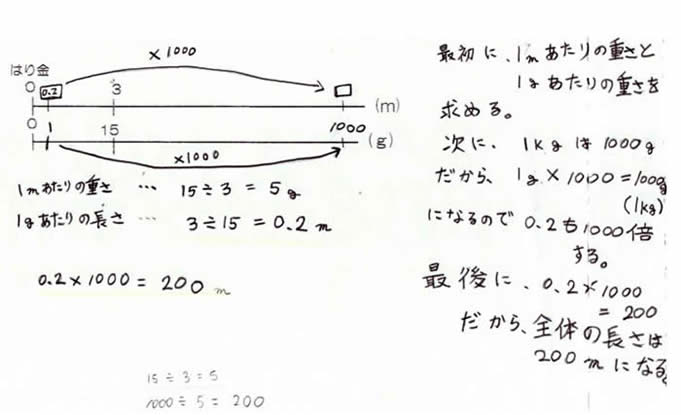

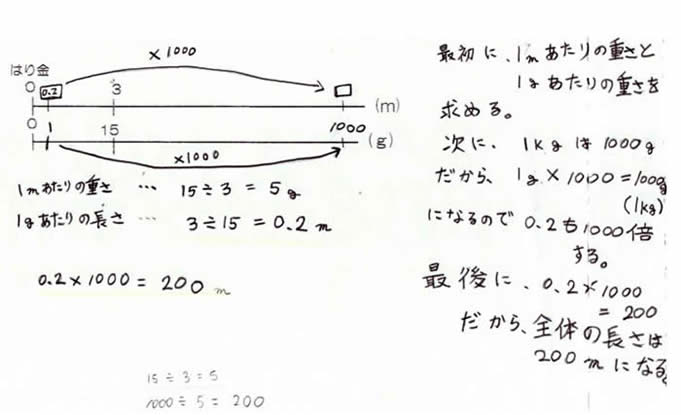

�@�@�P��������̏d���������čl������@

�P�T���R���T

�P�O�O�O���T���Q�O�O

�@�A�P��������̒����������čl������@

�R���P�T���O.�Q

�O.�Q�~�P�O�O�O���Q�O�O

�@

�B�P�l���̏d������A�S�̂̒������l������@

�@

�P�O�O�O���P�T.���U�U.�U�U�E�E�E

�R�~�U�U.�U�U���P�X�X�D�X�W

|

|

| �� |

�P��������̏d�����A�P��������̒��������߂āA�������ɑS�̂̏d�����P�O�O�O���ł��邱�ƂɋC�t�����Ȃ���A�j���S�̂̒������l��������B(�) |

| �� |

| �ǂ̂悤�ɂ��đS�̂̒��������߂邱�Ƃ��ł����̂��A�������ł͂Ȃ����t�␔�������m�[�g�ɋL�q������B |

|

|

| �w�э��� |

�S |

�@�����̍l�����y�A�Ő����������B |

|

| �� |

�����̍l�����������ۂɂ́A�m�[�g�������Ȃ������������B(�) |

| �� |

�������A�P��������̏d�������߂čl�����̂��A�P��������̒��������߂čl�����̂��𖾂炩�ɂ��Ȃ������������B(�) |

| �� |

�l����[�߂邽�߂ɁA�����̍l���Ɠ������Ⴄ�����ӎ������Ȃ���b�����킹��B |

| �� |

�����ƈقȂ�l���ɂ��ẮA�m�[�g�Ƀ������Ƃ点��B |

| �� |

�悭������Ȃ��Ƃ���́A���݂��Ɏ��₵�����悤�Ɏw������B |

|

�T |

�@�������@�\���S�̂Řb�������B

�@�E�@�P��������̏d���A�܂��́A�P��������̒�����

�@�@

�p���Ė�������������@�̂悳�ɂ��Ęb

�@�@

�������B

|

|

|

| �᎙�������ۂɃm�[�g�ɂ������l���� |

|

�u�A�̍l����\�������m�[�g�̗�v

|

|

| |

| �� |

�}�⎮�A���t�����֘A�t���Ȃ���A1��������̏d�������߂Ă���̂��A�P��������̒��������߂Ă���̂��𖾂炩�ɂ��Ȃ������������B(�) |

| �� |

�S�̂̒������P�ʗʂ�����̑傫���̉��{�ɂȂ��Ă��邩�𗝉������邽�߂ɁA�������⎮�A���t���֘A�t���Đ���������B(�) |

| �� |

�P�ʗʂ�����̑傫�������߂���A�S�̂����߂邽�߂ɂ́A�P�ʗʂ�����̑傫���̉��{�ɂȂ��Ă��邩���l����悢���Ƃ𗝉�������B |

| �� |

�P�O�O�O���P�T�Ɨ������������̍l���́A

�u��l������v�Ƃ��čl���Ă��邱�Ƃ�������Ɨ���������B |

| �� |

�v�Z���ďo�����l�́A���悻�̒������o���Ă��邱�Ƃ���������B |

| �� |

�P�ʗʂ�����̑傫�����g���āA�j���S�̂̒������l���Ă���B

�y���w�I�ȍl�����z[�ώ@�A�m�[�g] |

|

|

| �܂Ƃ߂� |

�U |

|

�{���̊w�K���܂Ƃ߂�B |

| |

|

�@�P�ʗʂ�����̑傫������ɁA���̉��{�ɂȂ��Ă��邩���l���邱�ƂŁA�j���S�̂̒��������߂邱�Ƃ��ł���B |

| �V |

|

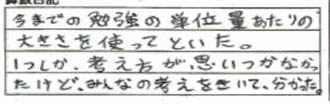

�{���̊w�K�Ŋw���Ƃ��Z�����L�ɏ����B |

| �᎙�������ۂɏ������Z�����L�̗�� |

|

|

| �� |

�P�ʗʂ�����̑傫�����g�����ƂŁA�S�̂̒��������߂邱�Ƃ��ł��邱�Ƃ��m�F����B

|

| |

|

| �� |

���Ƃŕ����������Ƃ⊴�z���ꂩ��C��t���������Ƃ₳��ɒ��ׂĂ݂������ƂȂǂ���������悤�ɂ���B |

|