�ߒ� |

|

�w����̗��ӓ_�i�E�j�A�]���K���ƕ]�����@�i�����j

�Z���I�����i���j�A�h�b�s�����p�i���j |

���� |

�P |

�{���̖���m��A�ۑ�𑨂���B

�i���ȏ����V�W�@�j

|

�� |

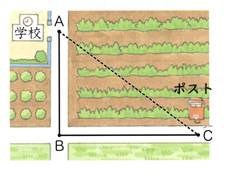

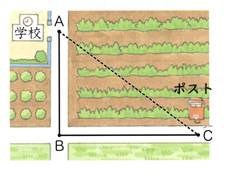

�d�q����p���āA�w�Z����|�X�g�܂ł������p�O�p�`���g�����B |

[���]

�E�̐}�͊w�Z�̂܂��̏k�}�ł��B�`�a�̎��ۂ̒����R�O�O�����R�p�ɏk�߂ĕ\���Ă��܂��B�Z�傩��|�X�g�܂ł̎��ۂ̓��̂�₫���͉����ł����B |

|

|

|

| |

�E |

�Z�傩��|�X�g�܂ł����璼�p�O�p�`�ɂȂ邱�ƂɋC�t������B |

|

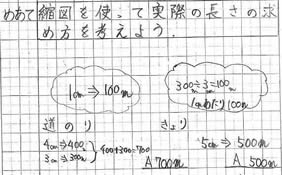

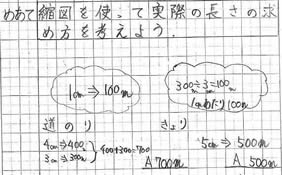

�k�}���g���Ď��ۂ̒��������߂悤�B |

|

| ���ʂ� |

| �Q |

�����̌��ʂ������B |

| |

�E |

���ۂ̒������ǂꂭ�炢�k�߂������l����B |

|

�E |

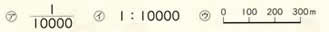

���ۂ̒������ǂꂭ�炢�k�߂�����₢�A1/10000�ɏk�߂Ă��邱�Ƃ��m�F����B |

�E |

���ۂ̒������k�߂������̂��Ƃ��k�ڂƂ������Ƃ�m�点��B |

�E |

�k�ڂ̕\�����ɂ͎��̂悤�ȕ\���������邱�Ƃ�m�点��B

|

�E |

�k�}�͒������k�߂ĕ\���Ă���̂ŁA���ۂ̒����͌��ɖ߂��K�v�����邱�Ƃ��m�F����B |

|

| ���͉��� |

| �R |

���͉���������B |

| |

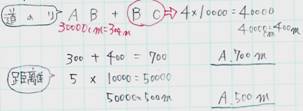

�s�\�z����鎙���̍l���t

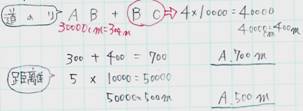

�k�����l

AC�F

5�i�p�j�~10000=50000�i�p�j=500�i���j

�k���̂�l

�`�a�F4�i�p�j�~10000=40000�i�p�j=400�i���j

BC�F3�i�p�j�~10000=30000�i�p�j=300�i���j

�`�a�{BC�@�@400�{300=700�i���j

|

|

| �� |

�k�}��ł̒����𑪂�A�k�ڂ���ɁA���ۂ̒��������߂�����B �i�A�j�@ |

|

| �w�э��� |

�S |

�����̍l�����O���[�v�Ő����������B |

|

�E |

�����̌�������Ȃ�ѕ��ɂ��Ē��ׂ����Ƃ�F�B�ɐ�������B |

|

| �� |

�k�}����ɁA�}�Ǝ���Ή������Ȃ�������������A�Ԉ���Ă��Ȃ������݂��Ɋm���߂�����B�i�C�j |

|

�T |

�l�������Ƃ��O���[�v�̑�\�����\���A�S�̂Řb�������B |

�@�s���\���������̍l���t

|

| �� |

����J������p���Ď����̃m�[�g���g����A���̐}�⎮�A���t���g���Đ���������B |

�E |

���ۂ̒��������߂�ۂ́A�k�ڂ����ɖ߂��K�v�����邱�Ƃ��m�F����B |

|

| �܂Ƃ߂� |

|

�@�k�}���g���Ǝ��ۂ̒��������߂邱�Ƃ��ł���B |

| |

|

�V |

�K�p���������B(���ȏ����V�W�@�@�j |

| �W |

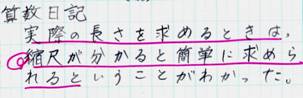

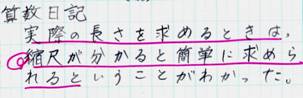

�{���̊w�K���Z�����L�ɂ܂Ƃ߂�B |

| |

�s���������ۂɏ������Z�����L�̗�t |

|

�E |

�k�}�Ək�ڂ����p����A���ۂ̒������v�Z�ŋ��߂邱�Ƃ��ł��邱�Ƃ��܂Ƃ߂�B |

�� �k�ڂ̈Ӗ��Ƃ��̕\�����𗝉����Ă���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�y�m���E�����z�i�ώ@�A�m�[�g�j

�`�@���ۂ̒������k�߂��������k�ڂƂ����A�k�ڂ��g���Ď��ۂ̒��������߂��邱�Ƃ𗝉����A���̂��Ƃ����Ȃǂŕ\���ꂽ�k�ڂ̒��̐��l��p���Đ������Ă���B

�a�@���ۂ̒������k�߂��������k�ڂƂ����A�k�ڂ��g���Ď��ۂ̒��������߂��邱�Ƃ��L�q���Ă���B

�k�u�w�͂�v����v�iC�j�Ɣ��f���������ւ̎w���l

�@

���Ƃ̐}�̉����̈�̏k�}�ł��邩���l�������A���ۂ̒����͂��ꂼ��10000�{����悢���Ƃ��m�F����B |

| �� |

�w�K�����̊ώ@��w�K�̂܂Ƃ߂Ƃ��ď��������m�[�g�L�q�̕��͂���ɁA�S����ΏۂƂ����]�����s���L�^�Ɏc���B |

�E |

�k�ڂ��m�F�����A�K�v�ȏ��Ƃ��āA�k�}�̂ǂ��̒����𑪂�悢�����C�t������B |

�� �k�}�i�n�}�j��̏�����ɁA���ۂ̒��������߂邱�Ƃ��ł���B�y�Z�\�z�i�ώ@�A�m�[�g�j

�`�@�P�������P�����ɏk�߂ĕ\���Ă��邱�Ƃ𑨂��A�k�ڂ��l���Ď��ۂ̒��������𗧂ĂČv�Z�ŋ��߂邱�Ƃ��ł���B

�a�@�P�������P�����ɏk�߂ĕ\���Ă��邱�Ƃ𑨂��A���ۂ̒��������߂邱�Ƃ��ł���B

�k�u�w�͂�v����v�iC�j�Ɣ��f���������ւ̎w���l

�@�P�������P�����ɏk�߂��k�}�ł��邱�Ƃ��m�F���A���ۂ̒��������߂�ɂ́A�k�}��̒��������{����悢�̂��l��������B |

| �� |

�O���܂łɁu�w�͂�v����v�iC�j�ł������������u�����ނ˖����ł���v�iB�j�ƂȂ�悤�w�����A�{���ɂ����āu�\�������ł���v�iA�j�ɂȂ�������������L�^�Ɏc���B |

�E |

���Ƃŕ����������Ƃ⊴�z�A���ꂩ��C��t���������Ƃ�X�ɒ��ׂĂ݂������ƂȂǂ���������悤�ɂ���B |

|